チラシ裏文章

チラシ裏文章

「旅の理由」山崎幹夫

人はどうして旅にカメラを持参するのだろう。たいていの旅には目的地と訪ねる場所があるから、たしかに自分はそこに到達したのだという証拠が欲しい。そのために最も簡単な手段がカメラだ。でも、たしかに自分はそこにいたという証拠が必要なほど、人間というのはアヤフヤな存在なのだろうか?

たしかに人間とはアヤフヤな存在だ。旅先で出会う膨大な物語や光に、人は耐えることができない。人間の湿った眼球と、観念で埋まった脳味噌にとっては、入力過多なのだ。だからこそカメラを持つのではないかとワタシは考える。カメラの無機質な眼球(レンズ)は、物語を整然と簡略にして、なつかしげな穏やかなものに変容させる。

ところがカメラには物語を深化させる力もある。石井秀人の『風わたり』がその好例だ。旅先の列車のなかで出会った人の顔をじいっと撮っているシーンが続く。女や男、若いの老いたの、さまざまな人々が石井のカメラと視線を交差させる。生まれている。ドクドクと血が吹き出すかのように、ここにすでに終わった物語と、これから始まる物語が織り込まれている。8ミリムービーカメラだけの持つ一種の魔導的な力だ。『小さな舟』はそのうちの2人にこだわった作品。列車のなかで出会ったおじいちゃんとおばあちゃんの顔は、写真で提示されるだけなのに、観ているうちに表情が生まれる。はっきり言ってこれは怖い。映画だけが持っている闇の力だ。

赤坂規智の『ざらめおろし』も旅先での人との出会いの映画だ。漂白する作者が転がりこんだ家は老婆と少年のふたり暮らし。少年は作者に「東京へ連れていって」と頼む。これほど繊細で骨太な8ミリ映画を観たのははひさしぶりだ。

旅に始まりはあるが終りはない。旅から帰着した街は、もう旅立った自分の街ではない、はずだ。旅を経由して、もと住んでいた街に滞在している、旅の後に誰もがうっすらとそう感じているはずだ。だが、たいていの人は日常という魔物に溶かされていく。終わらない旅というものに人は耐えられないからだ。消えゆく旅の記憶へのやるせない思いで作られたのが今回上映する3本の映画だ。ぜひ観てほしい。

山崎コメント

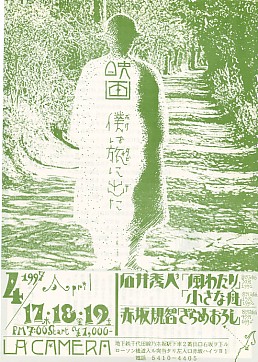

●vol53 1997 4僕は旅に出た

「風わたり」 石井秀人 1991 8mm 30分

「小さな舟」 石井秀人 1992 8mm 15分

上記の石井作品についてはすでに解説しているので割愛。今回で3度目のラ・カメラ上映となる。傑作なのにあまり上映の機会がないので偏愛している次第。

「ざらめおろし」 赤坂規智 1996 8mm 45分

赤坂規智はイメージ・フォーラムの19期20期生。これは20期の卒業制作作品。前年の7月に20期卒制作品セレクション上映がイメージフォーラムであって、それを全部観たワタシのベスト1がこれ。ちなみに2位は前月の『発色のカオス』。東北の片田舎を旅する作者が、ふと迷い込んだ家。そこでは老婆と少年とが暮らしている。作者の実家も東北にあるのだが、そこには帰れず、なんとなくフラフラしているということが語られる。少年はやがて作者に「東京に連れていって」と頼む。

いや、そんなストーリー展開はどうでもいい。これは一種の偽ドキュメンタリーなのだ。全体に流れている雰囲気は、NHKの佐々木昭一郎の『四季・ユートピアノ』を想起させるものがある。光のとらえかたが尋常でなく美しい。そして、モノだけでなく、人物をじつに愛しく撮っている映画だ。個々のシークエンスの素晴らしさを書くと膨大な枚数になってしまうので、2つだけ書き記しておきたい。

まずは朝食のシーン。部屋に差し込む朝日を逆光にして、ごはんの湯気がもうもうと立つ。老婆と少年は黙々と漬物や塩漬けの魚をおかずにしてごはんを食べている。ワタシはすべての日本映画を観たわけではないが、これは日本映画史上、屈指の食事シーンではないかと思う。光が美しく、掛け値なしにうまそうで、でも貧しくもある。

次に記しておきたいのは、老婆と少年と作者が別れるシーンだ。田んぼにふたりが立って見送っている。ロングのカメラはじっとふたりを撮っている。そしてしばらくして、上空の雲が割れたのか、そのふたりへとあたたかい陽光が降り注ぐのだ。これは息を飲むほどに美しい。文章で書いてもわからないだろうから、ぜひ上映会を設定して観てほしい。カール・ドライヤーも裸足で逃げ出す聖なる瞬間がフィルムに定着されている。作者である赤坂君も「あの時はファインダーから見ていて、婆ちゃんがそのまま昇天してしまうのではないかと思ったです」と語るほどのショットなのだ。これぞまさに、映画の女神さまが微笑みかけた瞬間なのだろう。