チラシ裏文章

チラシ裏文章

「追憶へのイメーヂ」山田勇男

関根博之さんの家をたずねて、彼のお手製の(……これは、ほんとうの料理!)肴に、美味しい葡萄酒と日本酒をかたむけ、なんかこの人の棲家とは、かくありなんと思わされた。枯れた草花のオブジェが息づいている。この日は酒に酔ったのではなく、はじめてたずね、彼、に触れていることが、なにか、とても心地良い、彼の映像のなかに座っている気さえした。

その日は、或る編集女史のお供という形で、半ば勝手に同席させていただいた。関根博之さんを、どこかこっそりのぞき込むような気持ちがあった。好きな人の秘密のヴェールを、ちょっと剥ぎたい、そんなリビドーだ。

さっそく、自家現像したモノクロの写真、たくさん見せてもらった。そこには、関根博之さんの映像とはまた別名、もうひとつの作品世界のようにみえた。色彩がない、そのことの意味すら感じとることの出来る、デリケートな、確かな視線の置きどころをみた。

朽ちたもののあとに残る、美という生命がみえるのだ。廃墟の魅力にあるのは「無常悲哀の寂しい詩趣」の「生れてから今日に至る過去の生涯に対する追憶」である。永井荷風の『日和下駄』には、繁栄極無い東京という都会に、日和下駄と蝙蝠傘のいでたちで散歩する荷風式ヂレツタンチズムの観察学がある。僕にはそこに関根博之さんの映像世界が、どうしても重なってしまう。

ここで浮かんだのが、蕪村である。蕪とは荒れ果てたとか、荒廃の意味がある。蕪村の句に、

白露や家こぼちたる萱のうへ

というのがある。廃家になった家のあとに、屋根の萱が散らばっていて、その上に露が光っているという意である。そう、名に付けた意からも、この句からも、その行を尽す果てに、はかなき美を瞬時見詰めるところに、やはり、関根博之さんの世界を垣間見てしまう。

その夜、関根博之さんの家で見せてもらったフィルム『渋谷仙人』もTokyo Sanpoシリーズの一本だった。色彩の粒子が生きもののようにみえる。その光景は、生と死が隣り合っている。関根さんが目を閉じ、猫のミイラを片手に立っている姿がみえた。美しい、と思った。こころ、がみえるからだ。

淡雪や通ひ路細き猫の戀 寺田寅彦

山崎コメント

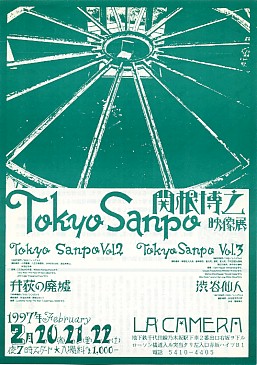

●vol51 1997 2関根博之映像展TokyoSanpo

ラ・カメラでは通算3度目の関根博之上映。今回は東京散歩シリーズを中心にプログラムを組んだ。前回と同様に幕間の映像が用意されていて、今回はスクリーン左右に透過布を張って、その裏側から映写して映像が3重に見えるような仕掛けだった。

「Tokyo Sanpo Vol2」 関根博之 1988 8mm 28分

「Tokyo Sanpo Vol3」 関根博之 1990 8mm 16分

「井荻の廃墟」 関根博之 1989 8mm 8分

「渋谷仙人」 関根博之 1991 8mm 43分

カメラがまるで呼吸しているようだ。今回そう感じた。以前どこかで関根博之のカメラワークを「街や廃墟全体が水没していて、その中で水棲人間の関根さんがゆらゆらさまよっている」というふうに表現したが、ちょっと違う。それほどなめらかな移動撮影ではない。人間の生理的な運動にきわめて近い動きだ。ギクシャクというほど不格好ではなく、なめらかというほど機械的でない動き。ながめ、見つめ、視線をさらに別なものへと投げる動き。寄り、引き、また漂って去る動き。それらが、まるでレンズはあくまで無機質なのに、カメラのメカに血の通った心臓が仕込まれているように、人間という特殊な動物に近い動きをする。カメラが呼吸すれば、光も呼吸を始める。影も呼吸を始める。スクリーンの上にナマナマしく、どこかなつかしい世界が現出する。