大笠山

大笠山

5/3

奈良岳直下幕営(5:00)〜奈良岳山頂(5:15/5:20)〜大笠山山頂肩(7:20/7:35)〜大笠山山頂(7:40:/→)〜1741P(9:10/→)〜ボコ2取付(9:30/9:40)〜ボコ2(10:05:/→)〜笈カ岳(10:40/10:55)〜冬瓜分岐(11:20/→)〜ギャップ上仙人窟稜線(12:05/12:20)〜仙人窟山(12:50/13:10)〜国見山取付鞍部(14:25/14:35)〜国見山1686付近(15:15/15:25)〜瓢箪山付近(15:50/→)〜瓢箪谷上園地(16:20/16:30)〜三方岩トンネル(16:55/17:00)〜スーパー林道除雪終了点(17:30:/17:35)〜ビールタイム(18:05/18:15)〜蓮如台展望台(18:30/→)〜林道岬①(18:50/19:00)〜林道岬②(19:35/19:45)〜馬狩料金所(20:00/20:10)〜トヨタ自然学校(20:20タクシーを呼んで貰う)

■山行メモ

5月2日

|

|

|

| 西赤尾ゲート |

大門山山頂 |

|

|

|

|

| 大笠山 奈良岳 |

幕営サイトより奈良岳 |

|

|

|

|

| 奈良岳直下にて幕営 |

幕営サイトより奈良岳 |

ハンドルを握った瞬間、気が変わる。中央道〜安房トンネル越えと思っていたが信越北陸道富山経由に変更。五箇山に向け雨の高速をひた走る。2時過ぎ五箇山到着。思ったより楽なアプローチであった。天気予報は午後から晴れ。道の駅で一眠りして雨の止むのを待つ。5時過ぎからスタンバイ、様子見しながらウトウト。なかなか雨止まず、結局8時まで寝る。5月4日、津南にてふぁみりー合流予定あり、できれば、今日は大笠まで行きたい。これ以上出発を遅らせると、大笠幕営どころか、明日の下山は危うい。

8:30 今度こそ雨は終りと決めて、西赤尾ゲート出発。ちょっと違うと思いつつ、フリートレックも担いだ。雪は標高850mタカンボウからの尾根を合わせるあたりからと予想していたが、標高700mのヘアピンあたりから残っており、シメシメ、ラッキー。フリートレックシール登行で、ショートカットしながら進む。遅いスタートのわりには、まずまず順調。ブナオ峠、標識確認できたものの、野営地の小屋は発見できなかった。視界のないブナ林の尾根、途中雪が切れ切れ、夏道も出てくる。着脱がめんどくさくなり、シール登行を諦め、背負う。1246ポイントで視界が開け休憩。すっかり忘れていた空模様は既に快晴、強い日差しと雪の照り返しが眩しい。適度に風もあり、あまり暑くないのはありがたい。大門山頂、雪のある時期は360度展望を楽しめる。北は金沢、日本海。南は行く手、遥か笈へ向かう道。さらに白山まで見える。

赤摩木古山の方位盤を横目で見ながら通過。アップダウンを繰り返しながら、双子山に囲まれたおわん状サイトをやりすごす。多少緊張するような雪の急斜面もあり見越山へ。少し膝が痛みはじめ、背中のフリートレックが恨めしい。思ったより時間もかかり、もう、ヘロヘロだ。風も少し強くなり、幕営サイトが気になり始める。大笠幕営はとっくに諦め、奈良岳を越えた二重山稜を目標。見越山からの鞍部を過ぎ、奈良岳!奈良岳!と念じて登っていると、奈良岳山頂へもひと登りで目と鼻の先、ひょっこり開けた気持ちの良いテラスに出る。その脇には小さな窪地。風の音はゴーゴーしているのだけれど、ここだけが、無風。防風ブッシュも完璧だ。今日は降参。スコップで簡単に整地し、あっさり幕営する。夕食をとりながら、晴天の山、夕暮れをビールで楽しむ。最高の時間だ。

夜中に、ふと、行動食の袋を見かけなかったことに気づく。見越しあたりまでは覚えあり、どうしても気になる。ヘッドランプでテント内外をゴソゴソ探しまくる。残置してしまったことを確認。落ち込んで寝る。

5月3日

|

|

|

| 剱立山からの日の出 |

奈良岳山頂より大笠山 |

|

|

|

|

| 大笠山肩より白山方面 |

大笠山頂から笈が岳 |

|

|

|

|

| 笈が岳へのアップダウン |

笈が岳山頂 |

|

|

||

| 白山 シリタカ山 冬瓜山 |

||

|

|

|

| 仙人窟岳 |

笈が岳を振り返る |

|

|

||

| 笈が岳 大笠山 見越 大門山 | ||

|

|

|

| 国見付近より瓢箪〜三方岩 |

三方岩トンネル |

|

|

|

|

| 猿が馬場 |

20:00ジャスト馬狩料金所 |

|

5時。ちょうど立山から頭を出した太陽を見ながら出発。今日も大快晴。締まった雪にアイゼンが効き気持ちよい。奈良岳越え、昨日目指した二重山稜を通過する。眺望は劣るが、なるほど、ここもベストな幕営サイトであった。相変わらずこまかなアップダウンもあるが、概ねなだらか、雪も繋がっている。亀裂の入った雪庇もあり、時折、藪に入るが、夏道は踏まれている。登り切ると広い雪原、桂湖からの尾根を合わせる。この尾根には避難小屋があるので入山者と会うかと思っていのに、人の気配無し。雪原の一番高いところを山頂と勘違いし休憩、紙パックのアップルジュースを飲み出発。すると、土の露出したベンチと方位盤のある大笠山山頂。写真だけ撮って通過する。

行く手、笈へはボコ3つ。富山県側に雪も付いているのだが、かなり不安定にも見える。大笠までの路と一変し、雪が切れると、猛烈な藪に悩まされる。フリートレックやストックが引っかかり、始末が悪い。雪と藪を交互に行き来、リボンにも助けられ、一つ目のボコ1741Pを登り切る。2つ目のボコは、雪の急斜面を登るのかと緊張して見ていたら、藪まじりを繋ぎながら行く。最後のボコ笈へは、鞍部で藪に阻まれ石川県側へ少し沢を降りる。やはりリボンに助けられ、藪を横断すると、頂上へ続く雪の斜面が広がっていた。見た目より傾斜が緩く助かる。最後にモヒカンのように見えていたブッシュを突破すると、笹薮に覆われ土の露出した山頂であった。白山が立派だ。三方岩や冬瓜方面からの登山者でさぞかし賑わっていることだろうと思っていたが、誰もいない。

山頂を後にすると、冬瓜分岐までの間にようやく2パーティに会う。とっくに捨てて行きたくなっているのに、スキーを羨ましがられ複雑な心境。今日中に下山するなら、三方岩より冬瓜平経由もありかと思い、ルート状況を尋ねる。久々に喋るので、良く口が廻らない。冬瓜平まではスキーも使えそうだが、ジライ谷も判りにくいらしい。車回収困難と、調査不足、初見下降も不安なので、計画どおり三方岩へ向け歩く。

心配していた鞍部へのギャップは、右手フィックスのある凹角を2m降り、石川県側の藪帯トラバース。急登に見えていた仙人窟へ雪稜も、取り付いてみると難なく登り切る。広々とした尾根が仙人窟山に続いている。シール歩行に最適な区間だが、装着する気力もなく、どうせまたすぐ使えなくなると、また捨てて行きたくなる。口一杯に雪をほうばりカルピスウォータをチビチビ飲む。美味い。のどかな雪原をのんびり行き仙人窟山頂。

国見との鞍部へ向け下降を始めると、稜線が狭くなり、またまた、猛烈な藪。よつんばいになったり、跨いだり、板、ピッケル、ストックを上下左右にかわし、へとへとになる。ふと気づくとストックが一本しかない。2本束ねて右腕に持っていたつもりだったが、藪に飲まれてしまった。とても引き返す気にならず、そのまま行く。捨てたいなどと思った罰か。罪悪感と精神的ダメージでガックリ。さらに疲労もどっと噴出し足進まず、国見で幕営しよう。ダブルで亀裂の入った雪の上を進み、よくよく見ると、厚み1m程度のブリッジ。落ちてもいいかと投げやりになるが、考え直してまた藪を行く。国見の登りに取り付くと。ようやく藪から開放された。めんどうなので、左へ大きくトラバースしてカット、国見1686Pあたりにやっとの思いで上る。 しばらく休憩、紙パックのオレンジジュースを大切に飲む。

気を取り直し、フリートレック装着、シール歩行とする。ゆっくり、ゆっくり、パタンコン、パタンコンとやっているうちに、使う筋肉が違うのか、妙に楽になり、みるみる回復してくる。もう悪場も思いつかず、安心して進む。こんなことなら、もっと早く装着すべきだった。捨てたいなんて思ってごめんなさい。瓢箪谷上園地への下降点付近でテントひと張り、もう寝ているのか人の気配なし。片ストックが不安で、板を外し、三方岩トンネル目指して下山。ここで重大ミス。フォールラインに沿って降りてしまい、滝上で気づく。慌てて、そっと登りかえし、トラバースしながら下降ルートを選ぶ。板で降りていたらやばかった。

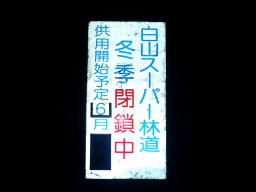

三方岩トンネル着17:00前。トンネルビバークもよぎったが、林道の状況を心配していたので先を急ぐ。早朝通過より緩み切った今のほう安全だろう。もうとっくに藪れかぶれ、こうなったらなんとしても今日中に下山する。案の定、一度も除雪されていない雪の急斜面が、そのまま谷底へ落ち込んでいる。ものすごい高度感のトラバース30m。その後大きなデブリと落石地帯、林道のへり50cmぐらいのところへいったん下降する。林道ヘリを使ってトラバースし、再度デブリ帯に登り直し、傾斜の落ちた雪斜面落石帯をトラバース。しばらく、アスファルト露出部と雪の上を交互に行く。なんとか除雪終了点到着。作業車が何台も停まっていたので、このアスファルトは白川郷まで確実に続いていると確信した。とたんに緊張が解け、大事にとっておいた250ビールを一口で飲み干す。ついでに1リットルタンクに粉末アクエリアスを仕込む。勢い良く流れる水洗側溝で用を足すと、この水をガブ飲みした記録を思い出し恐縮する。もう、どんなに遅くなっても舗装道路。ヘッドランプも準備OK.ゆっくり安心して歩く。除雪後にやられたデブリ帯に数回出くわすが、問題なく通過。上にあった作業車は、デブリに閉ざされた林道に、とりあえずおきざりにされているようだ。

蓮如台で馬狩への登山道に入るが、すぐに林道のヘヤピンに戻ってきてしまった。(そのまま林道脇を進めば正しい登山道であったことを下山後確認する。)間違えたと観念して、林道に上がり、2回大きく突き出したように迂回する岬めぐり。夕景の猿が馬場がもの静かできれいだ。道路にペタンとすわりアクエリアスをがぶ飲みする。ヘッドランプを付けてから1時間程すると、料金所到着。ここで最後のミス。電話があるはずと探したのだが、トイレも工事事務所も完全閉鎖、工事作業用トイレ小屋しか発見できず。仕方なし、白川郷まで4キロ追加残業覚悟。と、歩き出してすぐホテルのような明かり見え(トヨタ白川郷自然学校)フロントに頼みタクシーを呼んでもらう。タクシー運転手に聞くと、工事作業用トイレだとばかり思っていた小屋が電話ボックスであったことを知る。

西赤尾の車にもどる。入場ストップ9時を少し廻っていたが、五箇山くろば温泉に飛び込み、湯と充実感に浸る。スキーは単なるボッカに終わったが、これでもか!これでもか!と出てくるアップダウンの雪稜。しばらく忘れていた。つたない技術と体力、無い知恵と勘と運、すべてを集中して、ひとつひとつ、超えてゆく、これが、春山縦走の醍醐味と痛感した。

■反省

残置物:スキーストック1本、行動食チョコレートクッキー袋(毎回反省が足りない)

■装備

フリートレック ピッケル アイゼン スコップ

細引6mm 6m スリング2

エスパースソロ天 幕営装備

■駐車スペース

五箇山西赤尾ゲート前

■飯処

−

■立ち寄り湯

五箇山くろば温泉(入場 9:00まで)