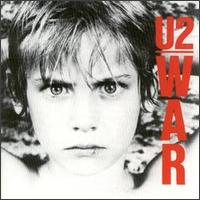

U2 / War (1983)

U2 / War (1983) U2 / War (1983)

| 『 いつまで歌い続ければいいのだろう 』 | |

|

|

「Boy」から3年、まだあどけなかった少年が、今や射すくめるような視線でこちらを見ている。 初期U2サウンドの集大成であり、同時にニューウェイブをも代表する傑作サード・アルバム。このアルバムの良さは、そのジャケットの少年の視線に、端的に表されている。 直線的で空間を切り裂くギター音、強力なリズム隊の巧みなアンサンブル、音の残響とディレイを多様し、かつシャープで切れ味鋭い質感。XTCやピーター・ガブリエル、そしてデビュー時からU2をプロデュースしてきたスティーブ・リリーホワイトの手腕も光る、この残響と地雷のようなドラム音。まさにそんなリリーホワイトの功績と、メンバーの演奏力も相まって、ニューウェーブの一つの典型であるサウンドは、このアルバムで一つの完成形を見ている。 だがここで最も成長著しいのは、やはりボーカリストとしてのボノである。倒れんばかりの情熱の大爆発。それが残響と空間を切り裂くギターと重なって、凄まじいばかりの緊張感を醸し出している。さらに歌の内容も、政治的なもの、暴動や戦争を意味したものなど、問題意識が非常にピュアな形で結晶される。それも、声高に反戦を叫ぶのではなく、ラブ・ソングのようにして、もう一つ意味を持たせるような形で。恐る恐る世界に歩き出した少年は、そこに厳然と存在する矛盾や怒りを前に、自らの言葉でもって世界を語り始めたのである。 U2はアルバムの最後、初期のコンサートでは必ず最後に演奏されていた「40」で、こう歌う。「僕らはいつまで、歌い続ければいい・・」 それは幼かった少年がやがて大人になって現実と直面し、うちのめされ厳しい眼差しをしながらも、真剣にこの現実と向き合おうと精一杯抵抗を試みる、あがきみたいなものでもある。うまくいくとも現実が変わるとも分らない。この声がどこかに辿り着くかも分らない。けれど今何かしなければ、何も変わらない。そんな切実さが、何もない荒涼とした地平に、毅然と立ち尽くしている。 |