Ducati について

(また大著になっちまいました。すいませんね・・。)

### 初めて見たベベル

私が初めてドカティをまじまじと見たのは、まだ学生の頃、出入りしていた国産バイク屋の、店員の機体だった。MHRかなにかの、ベベル、フルカウルの機体だったと思う。

これがいつ見ても、めっぽう調子が悪かった。

大体、エンジンに火が入らない。バッテリー上がっちゃって押しがけ、ずっと向こうの、隣のバイク屋まで行っちゃいましたよー。そんなセリフをよく聞いた。

当然、走りになど、ろくすっぽ行けない。じゃあ何がよくて、そんなの乗ってるんだ、という質問に、彼は平然と答えていた。

「所有感です。」

外車というのは、高い上に壊れてさらに金がかかって、それでもスゴいもんなんだよ。ふーん。

私もそんな感覚で居た、ずいぶん昔の話である。

それにしてもだ。

「動きもしないのに、持っているのが嬉しいバイク。」

ありえない。

ありえへんやろ。

当時でさえ、そう思った。

私は、所有感とか達成感とかいう言葉に、一種の虚しさのようなものを感じる体質なのだが、この辺りが原体験かもしれない。

### ベベルについて

私は不幸にして、完調のベベルが、いきいきと走る所を、見たことがない。

「ベベル使い」にも、会ったことがない。

外装を外した車体の細部を、眺めたことくらいならある。

裸のそれは、やはり独特である。

まず初めに、艶かしいばかりにメカっぽく、触りがいがありそうなエンジンが印象を主張する。理想状態ならパワーを出しそうだが、バラされたヘッドの内側、ベベルの歯面の微妙な螺旋などを目の当たりにすると、耐久性の厳しさを感じてしまう。

フレームワークも変わっている。ステアリングヘッドは、フェザーの上に一本、補強を足したような構造だ。ヘッドから下に伸びる長いクレードルはエンジンに接合する構造で、閉じておらず解放している。見た目も、また年代からしても、突っ込み重視(ひねり)を標榜したフレームではなさそうに見える。まあ乗っていないので、断言はできない。

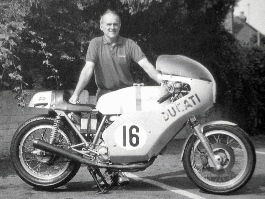

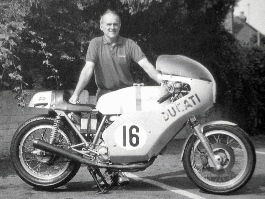

1972年のレーサー ISBN1859606687より

1972年のレーサー ISBN1859606687より

クランクやクランクケースなどの重量物は、低めだが凄く低くはないといった高さで、後ろ側に置かれている印象が強い。重いものが足元に来る感じだ。思ったより長い車体。狙い所に突き立てた、研ぎすましたように細いタイヤ。繊細さを予感させる印象である。乗り方には工夫が要りそうに見える。(リア乗りできる人なら、かえって「普通」に乗れそうだが。)

そうそう、サイドスタンドはなくて、センタースタンドのみだ。

アイドリングで立てておくと、振動で勝手に後ずさって行くって、本当ですか?。(笑)

### 初めて見たF1

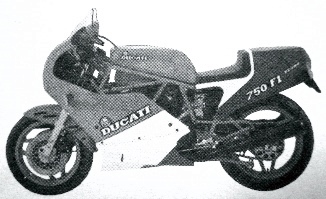

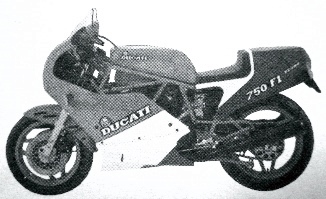

当時の広告より

当時の広告より

次にドカティに触れたのは、平和島のモーターサイクルショーだった。

パンタレプリカたるF1が出た当時。お触りコーナーに、それがあった。

当然、またがってみた。

異様なバイクだった。

とにかく小さい。シートも、座るな、と言っているように狭く、薄い。

漫然とまたがると、膝がカウルに当たってしまい、決まらない。

ハンドルは低く狭く、切れ角がほとんどない。

降りてみて、あらためて眺め直してみる。

タンクの造形、微妙な形状のフレームワーク。

カウルの合間から覗き見える、エンジンやキャブ。

なまなましい造りだった。

手を触れると、図面を引いた人間の体温が、そのまま伝わって来そうな、そんなイメージだ。

「レーサー」と言われる車種と同じ類の緊迫感をまとってはいたが、「レプリカ」と呼ばれた機体のような、オチャラケた雰囲気は微塵もなかった。

ある、ドカティのスペシャルショップのマスターの言葉を思い出した。

「初めてドカティを手に入れた時、一緒に寝ようと思った。」

何となく、それがわかるような気がした。

そんな、情熱というか、怨念のようなものを感じた。

同時に、妙に近寄り難い感じも持った。

その感覚は、今もずっと続いている。

### 吊るしのF1

当時は、外車バイクの市場化の黎明期でもあった。

特にドカティは、バイク雑誌の「高級誌」あたりで、アツく紹介されていた。

そのせいか、休日の峠では、よくF1を見かけた。

しかしこれがほとんど、まるで乗れていなかった。

そのはずである。見るからに難しいバイクなのだ。

車体はとにかく軽く小さくスリムで、ただでさえクイックそうなのに、F16/R18inchの細いタイヤが容赦しない。エンジンは750ccもあるツインのくせに、高回転バンバン回してねタイプ。

どこをどう見回しても、乗り易さへの配慮など、微塵もないのだ。

コーナーの奥の奥までするすると滑り込み、そこから全力で脱出すること「だけ」しか考えていない、悪魔のようなバイク。

昨日まで国産で流していたような連中がいきなり乗ったら、本当に苦痛以外の何物でもなかっただろう。全ての事象に、自力のみで、的確に対処することを求められるのだ。逆に言うと、自分は何も知らないことを思い知らされる。

度胸此れ即ち腕、と言わんばかりにギャンギャン飛ばすレプリカ達の挟間で、F1オーナーは、黙々と、バイクと対話しているようだった。

### i ducatisti

その後、前述の雑誌などは、長期テスト車のF1をスペシャルショップで大改造するなどして、さらに音量を上げていた。思えば、「イタ車はいじくり倒して乗るもの」というようなイメージが一般化したのも、この頃のような気がする。

このイメージに対しては諸説あって良いと思うが、こと当時のドカティに関しては、さして間違っていないようにも思う。

知り合いのドカ乗り達の話に聞く「F1の実像」は、凄まじかった。噂通り、機械的な弱点にまつわるトラブルが多く、維持はかなり大変だったようだ。その弱点の克服には、小さくない規模の機械加工を要する場合が多く、作業的には、改造と同義になってしまう。

で、どうなるかというと、

「カム換えて、燃焼室を変えて、圧縮比を変えて、キャブと点火タイミングの調整を取って、クラッチとミッションとタイヤとフレームとサスペンションを・・・」

それは改造ではない。

開発だ。(←笑うとこ)

全く、当時のドカティというのは、吊るしでは、ほとんど「壊れかけた素体」というような代物だった。工業製品としては大変に「ユルい」これらを、ユーザーが身銭を切って、自分で仕上げるのである。

金銭的な負担も大きいと思う。しかし、ドカティスタ達は、これを良い方向に転化してしまうような、独特の文化圏を築いていたようにも見えた。

実際、実力のあるスペシャルショップを覗くと、半解体状態で羅列されている車体のそれぞれが、オーナーの意向を訴えかけるのが見て取れた。

- エンジン出力の向上を優先、機体はこれに耐えることを主眼としているもの。

- いつもの峠での、切り返しの軽さ(前からスパーンと切り込んで行ける爽快感)を

最優先させた機体。

- 低中速でのダイレクトな操作感と、ユーティリティの両立を試みた機体。

- 流行りのフィーチャーを、とにかく、くくり付けてみた機体。

ドカティ独特の、なまめかしい緊迫感を伴いつつ、それぞれの機体が、完成を待ちわびている。

それらを見て思った。

ドカティはメーカーではない。コンストラクターなのだ。

PANTAH RACING TT-F2 RIDERS CLUB誌 1983-3No.57より

### タリオーニの仕事

聞く所では、完成したそれらの機体が、実際にその本領を発揮する様というのは、それはそれは「爽快」らしい。押しがけされていたベベルや、辛らつなF1とは、全く別の生き物と化す。全ての事象に的確に対処できる/したい連中にとって、こんなに自由な機体はないのだ。

「それ見ろ」(笑)

それは確かに、サーキットで勇猛を馳せた、あの輝かしい機体の末裔なのだ。

ドカティの方法論はいつも同じである。

「自らのスポーツ性は、まず、サーキットで実証する。」

私は、公道でのスポーツ性(楽しみ)と、サーキットでのスポーツ性(結果論の世界)は別だ、と思っている。公道で対処すべき状況というのは幅広い。対して、サーキットでの戦いは枠組みが決まっていて、カテゴリーやレギュレーションでくくられた、狭い範囲で展開されるものが多い。方法論が根本的に違うのである。

しかし、ドカティスタの情熱の深さを目の当たりにすると、そう言い切ることに躊躇してしまう。それは、レース結果の盲信、で片が付くほど単純ではないのだ。

彼らが感じているものは、公道とサーキットを底角とした、三角形の頂点にあるような「何か」なのだ。ドカティというコンストラクターが、ユーザーを永らく魅了してきたのは、そこに由縁していたのだろうと思う。

FABIO Taglioni

彼がなし得たかった仕事とは、一体何なのか。

蘭の栽培とワインが好きだったという、一見優しそうだが芯は強そうなこの好々爺と、彼が生み出したドカティ達の「深さ厳しさ」、製品としての「ユルさ」などを、有機的に結び付けて描写することは、私にはまだできない。さらなる研鑽が必要である。

73歳の誕生日 1993年9月 ISBN1859606687

73歳の誕生日 1993年9月 ISBN1859606687

### SS('89)

時計の針を進めよう。

ベベルからパンタも大きな転換だったと思うが、やはりdb1の出現は大きかったと思う。

1988年の750SS。前後16inch、地を這うように低く、バイクの動バランスの中に身を埋めるような走り。db1の影響を、はっきりと見て取れた。(どルーツはモンジュイあたりらしいが。)

このF1→SSの変化で、一旦、ドカティのスポーツモデルの素性が転換したように思える。

そして次の年、900SSが出現する。エンジンやタイヤ等の各所を強化したモデルだ。

当時の広告より

当時の広告より

このSSには、試乗させてもらったことがある。

ツルシのそれは、意外と乗りやすかった。エンジンも比較的モデストで、車体も切れと言うか猛烈さのようなものも、あまり感じなかった。ちょっと拍子抜けした。もっと、どう猛な奴かと思っていたのだ。

印象的だったのは、エンジンの質量を感じないことだ。他のバイク、4発でもBMでもグッチでも何でも、大概はエンジンの重量の「なだめ方」が即ち乗り方なのだ。

こいつは違った。自由度高く、もうどうにでも行けそうな感じに思えた。実際に行ってしまった時どうなるか、まではさすがに試せなかった。(それには、オーナーの資格が要る。)

たぶん、入り口が緩やかに見えても、踏み込めばいろいろな面が見えてくるのだろう。それは、入り口が過激でも、結局はバイクの性能に任せるしかなくなる国産スーパースポーツとは、逆の方向性に思えた。

奥深い所での微妙な部分の感じ方は、人により違ってくる。だからドカティスタ達は、細かいセッティングや、操作のダイレクト感に、執拗にこだわるのだろう。そんな予想はついた。

つまりだ。

ドカティにノーマルなど、存在しなかったのである。

だから、ドカティの試乗記ほど、無意味なものはないのだ。

(このページもね・・。)

### SS(それ以降)

当時の広告より

当時の広告より

1991年、900SSは外装デザインからブラッシュアップし、再登場する。

以後しばらくの間、SSは、改善と強化のコンテキストで変化していったようだ。

このころは、機械的にはかなり安定した、と言われていた。足周りや電装系が日本製になったりしていて、この噂も、もっともらしく聞こえていた。

実際、良く売れていたようで、街中でもたくさん見かけた。

SSにとって、幸せな時間だったように思う。

しかし、実は不幸も結構あった。

水冷とモンストロという従兄弟ができた。

それぞれ我が強いもんで、長兄だったはずのSSがコンサバに見えるようになってしまった。

さらにSS自身も、中間排気量の兄弟モデルを多数派生し、自分に埋もれてしまった。

会社にもいろいろあった。象のクソヤロウのおかげで、投資会社と付き合うハメになった。おかげさまで、資金の投入と回収のタイミングが、モデルラインナップやパーツの流通に影響するようになった。(前の親会社の時のモデルは、もうパーツをサポートしません、と冷たく言い放たれたりする。)

SSは、その後も改善と強化を続け、結局はドカらしい(?)かなり尖ったモデルになって行ったようだ。

しかし稼ぎは悪いらしい。昨今ではラインナップが大幅に萎んでしまい、もはや風前の灯である。

伝統のSSも、終焉が近いのかもしれない。

こうして空冷スポーツモデルの流れを追ってみると、やはり寂しさを禁じ得ない。

### モンストロ

モンストロも、初期型だが、試乗させてもらったことがある。

まずポジションに面食らった。着座位置が妙に前で、ハンドルは広くて低く、バックステップだ。変な例えなのだが、まるで、時代劇で、座敷で殿様にお辞儀しているお侍のようだった。

途方に暮れる。どう乗ったものか・・?。

前後輪の荷重容量はたっぷりしている。水冷用のフレームにリンクサス、メカニズムはSSなんぞより余程凝っている。エンジンは例のドカティそのままだ。スポーツを十二分に臭わせ、誘う造り。なのに、着座位置が前寄りに固定されているので、猫背で腰を柔軟に使って荷重コントロール、というロードスポーツ乗りはできない。バンク角を稼いだスラスト頼み、オフ車乗りに近くなってしまう。その割には重心が低く、スラスト効率が高くない。前輪からぐりぐり曲げるにも、ドカですものさ、フロントが軽くて据わりが悪い。

要するに、ラクに乗れて刺激が強いモデル、ということなのだろうか。

市場の評価はどうだろう。しばらく雑誌の記事をさまよってみた。

「新しいドカはRockしてる」・・・オジさんにはお手上げであった。

(Lockじゃなくて良かったね、と。笑)

営業的には、SSなどより遥かに優等生だ。新しいエンジン等をコンスタントに投入しつつ、今でも型変りを続けている。強化されてはいるようだが、どこに向かっているのか、相変わらず私にはわからない。

といった偏見のせいかもしれないが、モンストロを愛し、長く乗り続けている、という例は、あまり見ないように思うのだが。大体が、初めてのドカ(→他にステップアップしてしまう)か、セカンド扱い、というパターンが多いように見える。

### STなど

ST4オーナーの、知り合いの大ベテランの評価である。

「どうもしっくりこない。ステアリングヘッドが低すぎる。」

Lツインというエンジン形式は、ステアリングヘッド近くをがら空きに残す。ステアリングヘッドを低く(軽く)作るのにもってこいだ。そこがドカティの良さなのに、それを「低すぎる」とは・・・。

違います。

STはシートが高く(ドカティはみな高いが)、アップハンだ。人間の居る位置が、ドカティ独特の軽いロール軸から遠いのだ。これがキモチワルイ、歯がゆい、と言っているのである。

まあ実際に走っている姿は、そんなことは気にせずに結構ラクちんにぶっ飛ばしておられたので、スポーツツアラーとしては良く出来ているのだろうと思う。

しかし、走りの「効率」(ラクさ加減)ならBMWに分があるし、また、荷重が初めから用意されている、安定志向の日本車に慣れている人には、やはり乗り難かろうと思う。ちょっとニッチだ。(ドカティはみんなニッチだけど。)

そして今や、「半ラクちんスポーツバイク」としては、ムルチ(ドラえもんみたいな顔のヤツ)が重なって来る。STよりスリムでフィット感は良いが、積載は少ない。

私は、ムルチは特性的にはオンオフバイクなどではなく、自由度を増した新世代ロードスポーツの一提案であって、同時に、ドカティが放った「モンの次」のためのソナーの一つだと思うのだが、巷では、情報も評価も印象も散漫だ。

これら「軽いロール軸から人間を離す」造りを、ドカティは何とも思っていないようだ。しかし、軽快な前輪周りから遠くに座らされるというのは、想像するに、あまり気持ちが良くない。できるなら、その軽快なフロント周りを低いハンドルで引っ掴んで、がんがんスポーツしたい、と思うのが普通じゃなかろうか。

この辺のドカティの設計意図は、いずれちゃんと評価してみようとは思ってはいるのだが、いつも後回しにしてしまい、今に至っている。(あまり興味がわかないのだ・・笑。)

### 水冷

851から999に至る、一連のドカティ水冷スポーツの系統は、それまでの空冷の系統とは、別の文脈にある。

その黎明期。物語は、サーキットから始まる。

(レーサーが市販車の開発に先行するというのは、ドカティにとって、実はほぼ初めてのことなのだが・・。)

時代は、機械的な美しさや効率から、タイヤの高荷重化とチップ制御のスパイラルへと、開発の方法論をシフトさせていた。のんびりとポート研磨なんかしている場合ではないのだ。まずROMを換えないと。

デスモとLツインの組み合わせは、ドカティの不変の(?)アイデンティティだ。この枠組みを維持しながら、最新のトレンドにセットするには、どうしたらよいか?。

その開発史は、「迷い」を強く感じさせていた。

(キャスター可変の市販車なんてあるかい。笑)

L型というレイアウトは、車体は左右方向に狭くロールは軽い反面、横面積は大きく前後にも長い。(テスタストレッタが有り難いのは、エンジンの前後長が死活問題だから。)後輪の上高くに人を座らせるトレンドを早くから明確化してはいたが、ラジアルのポテンシャルを効率よく引き出すには苦しげだった。

916〜998あたりは、年式により全く異なるハンドリングを示す、と聞く。それは、ダグ・ポーレンやカール・フォガティらのサーキットでの迷い、そのままなのかもしれない。

多気筒エンジンを高めに置き、荷重を接地面に乗せながら易々と旋回力を得ているライバルのはざまに居る、セディチにも同種の「迷い」を感じる。そして999で、「迷い」は混迷を増したように見える。

例えば。2004年のSBK。

999がタイヤから白煙を吹きながら加速を試みている遥か前方で、998フレームのPFキリが「妙に速い」か「派手にハイサイド」かの二者択一を演じていた。後輪からガンガン曲り込んで行く998に比べ、安全だが、モデストな印象の999。

市販車がこの印象通りかどうかは別にしても、それは、ドカティが大きな路線変更をしたように見えて、印象的な光景だった。

サーキットでさえ、日本車のように、乗り易さをも考慮する、ということだろうか。

ドカティとは、悪くいえば「未完成」、良くいえば「エキゾチック」な所が、初めのアピールポイントだった。そう簡単には乗りこなせないが、走れれば当然のように速い。そこがまた、熱狂的に愛されてもいたように思う。

「日本のメーカーには死んでも造れない、スパルタンなバイク」

同じ土俵で戦うなら、ドカティは日本車の敵ではないだろう。レギュレーションの後ろ楯(排気量ハンデ)がなくなったSBKでは、既にそうなりつつある。

公道でも同じだと思う。水冷ドカの荷重設定域は、公道レベルをとっくに凌駕している。普通のレベルのライダーでは、その性能を云々できるアベレージまでは、ほとんど行き着けないだろう。とにかく凄いが、どう凄いのか判然としない。そう言う意味で、国産スーパースポーツとの境界がぼやけて来ている。

かつてのパンタは小さかったから、ラジアルと相まって結果を出せた。水冷ハイパワー化で、再び大型化へ踏み出した新型の行き先が、全体性能のかさ上げでもってフールプルーフさを増すという、日本車と同じ方法論というなら、そんなことは、ドカティには初めからわかっていたはずだ。そのジレンマが、あの「迷い」の正体ではなかったか。

「タイヤが良ければ、セディチは勝てる。」

そうかもしれない。

でもそうなら、良かったのはタイヤか?、セディチか?。

(カピかも。)

ドカティが、薄まっていく。

わかっている。

でもやめない。

やり続ける。

何故か。

多分、サーキットで水冷を走らせ続けたドカティのエネルギーの源泉が、「情熱」だけではなかったのだと思う。

しちめんどくさい黒幕の一人はたぶん、「業績」だ。

### 床の間ドカティ

その昔。

ロゴの脇に「象」のマークがまとわり付いた頃。

ドカティの雰囲気が、変わり始めた。

パンタ系Lツインでもって、随分といろいろな車種を造っていた。ツーリングモデル、アメリカン、さらにdb1のように、近傍で別の解が発生したりもしていた。(みんな「象」の差し金だ。)技術的にも、ラジアルやチップ制御が一般化する変革期で、エンジニアの出はいりもあった。モデル数が増えただけではなく、モデルチェンジも頻繁になった。会社の規模も、大きくなったと思う。

それまでのように、旧来のドカティスタたちの「情熱」に直結したモデルだけでは、立ち行かなくなった。だから、スポーツバイクの傍に、何らかの別系統のモデルが必ずある、そういう体勢になって行ったように見えた。

ニッチ故の優位性と、日本車のような汎用性という、二律背反を内包するハメになったのだ。

そう考えると、モンストロは実によくできた「妙案」だった。最小限の投資で、汎用性とイメージを両立させろ、と要求された、エンジニアやデザイナーの身になってみればいい。キミにあんな解が出せるか?。あれは優れた解の一つだったし、現に結果(業績)も出せている。

水冷も同じ見方ができると思う。

ドカティがレースでのイメージを先行させるのは「伝統」だ。そこで結果を出すことは、これまで通りのプレミアのアピールだし維持なのだ。そしてユーザーは、安心してついて来る。(「業績」につながる。)

ドカティには、それまで通り、緊張感溢れる公道バイクでもって、ニッチな市場を狙って行く、という別の舵切りもあり得たと思うのだが、そっちは付き合い程度の工数で丸められてしまった。従来通りの手法で、新モデル系列を立ち上げ、安定した業績を挙げる方が優先されたのだ。

会社としての、この舵切りが決定的になったのは、「象」とケンカ別れをした辺りからだった様に思う。

投資に対するリターンが出せなければ、投資先としての価値がない。資金がなければ、開発も製造もできない。

「業績は、何よりも優先する」

最近は企業一般に見られる、この「恐怖心」にも似た感覚が、製品にも反映し始める。

(昔の会社って、もっと緩くても許されてたのにね。)

路上にて

路上にて

MH900eは象徴的だった。デザインは奇抜斬新だがまとまりが良く、外見は実にカッコ良い。しかし、実際に走っている様は妙だった。動作中心が高く、ドカティスタが一番イヤがる言い方をすると「グッチみたい」なのだ。上の方からグラグラと動くLツイン(笑)。あれは、ドカティとして、走りを評価できるものでは全くなかった。その証拠に、あれをいじくり倒して峠でガンガン使い込んでるやつなど居ないだろう。(居たら別のを選んだ方がいい。)あれは、新車で買える「床の間バイク」だった。

「持っているだけで嬉しいバイク」

ドカティも、普通のメーカーになったのだ。

そういえば、昔、F1を大改造して気勢を上げていたあの雑誌も、この頃には既に、メーカーからの資金を受けて、宣伝記事を流すだけの媒体と化していた。

みな、すっかり「成熟」してしまった。(または「進化」かな?。笑)

その昔、見たこともない斬新さと高性能の両立を鮮やかに成し遂げた、あの若々しい提案型のジョブは、既にリスキーに過ぎるのだ。(ベネリやモンディアルを見よ。)

多分、かつての鮮やかさの残存である「ブランドイメージ」の傘の下の、斬新と継承の曖昧な混沌が、まだしばらくは続くだろう。

さて、ドカティの「次」は、どうだろうか。

いつものように、北米マーケットの維持を目的にした、エキゾチックなイメージ狙いの「次の一手」が、ドカティの舵切りの方向を教えてくれるだろう、と私は勝手に想像している。

本物のポールスマート ISBN 1859606687

本物のポールスマート ISBN 1859606687

### まとめ

マーケティングからエンジニアリングに話を戻して、ドカティのモデルヒストリーを簡単に鳥瞰すると、以下のようにできるかと思う。

「タイヤをあてにしていなかった人たち」 ベベル〜パンタ

「ラジアルを入れたら、よけい結果が出た人たち」 パンタ〜SS

「ラジアルを初めから想定している人たち」 それ以降

自分の好みがはっきりしている「古参兵」には、この程度のリマインドで十分だと思う。ドカティは、それぞれに対し、かなり完成した形で答えを残しておいてくれている。それぞれが全く別の乗り物と言えるほど違うのだが、確かに全部「ドカティ」だ。各人の好みですっぱり選んでもらっていいと思う。

さて次に、最新のラインナップを簡単に鳥瞰してみよう。

大きく二つのグループに分けられると思う。

初めの片翼は、斬新なイメージに代表されるモデル達だ。モンストロにムルチ、ネオクラシック、モタードも出すの?。新しいトライを積極的に展開できる実力は素晴らしいと思う。しかし、肝心の「目的意識」がイマイチ希薄なように見えていて、これらを「公道バイク」として評価することに、私は違和感を持ち続けている。これらが「斬新な新機種」なのか「未成熟の実験」なのか「外見ありきの実寸プラモデル」なのか、私にもよくわからない。だから、もしあなたがそれに乗ったとして、どんな実利があるのか、私には説明できない。もしご興味がおありなら、よく吟味、評価されることをお勧めするに、ここでは留めさせて頂きたいと思う。

もう片翼は、水冷のスーパーバイク系だ。過激なイメージの裏で柔軟性を増しているようだが、その荷重の設定域は、私などに乗りこなせるレベルでは到底ない。そういう意味で、公道バイクとしてこれを評価する腕も資格も、私にはない。普通のオジさんにもないと思う。999あたりなら、乗れなくはないと思うが。無駄は多そうだ。

最新のドカティ達は、みな斬新なデザインに包まれ、確かにどれもカッコイイ。それが今の、ドカティのブランド力の結晶なのだ。それを否定する気は毛頭ないし、気に入ったら乗っていただければいいのだと思う。そして是非、公道バイクとしての「研究結果」を聞かせて頂きたいと思う。

### 私見

ドカティの概念。

私はどうしても、F1のあの厳しさの印象が拭えない。

私にとってドカティとは、

「自分の技量と戦うべく、タリーオーニが遺してくれた道具」

なのだ。

高荷重設定の足に軽量スパルタンな車体。これを操れるかどうかは、荷重コントロールがいかにできるか、にかかっている。

車重が軽いので、荷重コントロールは主に「加速度」による加抜重を意味する。つまり、いかにダイナミックにバイクを操る腕があるか、それに尽きる。

しかもLツインは、ステアリングヘッド周りの「軽さ」を積極的に利用するような、能動的なコントロールを欲する。そういう動バランスを前提としたエンジン形式なのだ。

だから、ダイナミックにバイクを操りたいという、スポーツマインド溢れるライダーにとって、ドカティは、かけがえのないパートナーになってきた。

そうやってドカティスタ達は、路面とバイクと、自分の腕と向き合うために、峠をさまよって来た。

厳しさを厳しさとして超然と受け入れ、対峙して来た連中。それが私の、真のドカティスタのイメージだ。(ほめ過ぎかも。)

早朝からバカうるさい音で走り回る、迷惑な連中ではあるが、そういう意味で、一番安全な連中だったと思う。(やっぱりほめ過ぎだ。)

ドカティには、そういう公道バイクの選択肢も残して欲しい、と願ってしまうのは、もうしかし、時代錯誤なのである。

タリオーニとNCRの時代。

ベベルやパンタが持っていた無骨さ。

部品の一つひとつに宿る体温。

研ぐ程に、切れとフィット感を増す車体。

それを武器としてまとう男達を包む、背中合わせの、安心と緊張。

生々しい動作。猛烈さと、たおやかさの相克。

105%の集中力。

消えない情熱と、恐怖。

8割の充実感と、1割の不満。

1割の疑問。

そんな、濃密で孤高の時間を過ごしたければ、仕方ない、時代を遡る必要がある。

機体も乗り手も、時を経て疲れつつある。

まず、真っ当な個体を探すことから始めねばならない。

つまりだ。

ガラクタ漁りである。(笑)

### Ending

さてと。

何か残ってないかなあ。ガラガラ・・・。

(ガラクタを引っくり返す音)

そっちにいいのない〜?

え、何。

パゾ?。

詳しいねキミ。(笑)

でもそれ前後16だからさ。タイヤないんだよねー。

いじると凄いって噂だけど。維持るのも大変てか。(笑)

続けるぞー。

ガラガラ・・・。

(↑実は結構楽しいらしい)

ombra 2006年 2月

→ サイトのTOPに戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory

1972年のレーサー ISBN1859606687より

1972年のレーサー ISBN1859606687より 当時の広告より

当時の広告より

73歳の誕生日 1993年9月 ISBN1859606687

73歳の誕生日 1993年9月 ISBN1859606687 当時の広告より

当時の広告より 当時の広告より

当時の広告より 路上にて

路上にて 本物のポールスマート ISBN 1859606687

本物のポールスマート ISBN 1859606687