Letters to Webmaster 2007

中 川 浩 一 拝復 お便りと「日本ハーシェル協会WEBだより」第2号ありがとうございました。 私信を読み返し、若干舌足らずの処あり、再度とりあげます。 一方、本国に残っているエリートも、少年当時の寄宿制学校(パブリックスクール)で上級生からホモにされ、上級生になると下級生をホモにする連鎖反応で、女性に関心を持たなくなる者がふえ、中年以後に世間体を考えて結婚しても相手はハイミス、ますます若い女性はアブレルという次第。こうしたことから兄と妹、姉と弟という協力関係、擬似夫婦ができるのです。天文学アマチュアにも例ありですね。一人ぐらしでも親の遺産、親族独身男性の遺産の分け前で、趣味に生きる原資にこと欠かぬ訳です。 こうした事情はシャーロックホームズの登場するコナンドイルの作品にも、いろいろの例が出てきます。ホームズと相棒ワトソン医師はともに独身、そしてハイミス経営する下宿で共同生活、ホモ説が取沙汰されるゆえんです。 (07年6月8日消印) (管理人より…ずいぶん以前にいただいたお便りですが、掲載が遅くなりました。 以前頂戴したお便りの続編ですが、話題がまた意外な方向に…。これもまたビクトリア朝イギリスの一断面でしょうか。)

冒頭、「1984年秋、外国の科学者名を冠した日本初の協会として誕生した日本ハーシェル協会の歴史を辿るには、その3年前に遡る必要がある」として、故・斎田博氏と二人三脚で始まった創立前夜の事情に触れ、 さらに最近まとめている個人文集の一環としてハーシェル関連のものを編もうと思い立ったが、「〔それら一連の文章と、筆者(=木村氏)が〕同協会事務局と固く結びついて切り離せない…個人に代わって組織の名前で纏めを出版すれば、協会全体の業績が掲載でき、より多くの人に読んで貰える ことに気がついた…」と、刊行の経緯を述べられています。 本来であれば、協会内に「協会史編纂委員会」を置いて、組織的に進めるべきところですが、マンパワーの問題と、資料が事務局に一極集中していることから、ここは事務局長にお任せすることになりそうです。なお、具体的な作業については、来る年会で話し合われることになろうかと思います。

木村事務局長より、お便りを添えて2枚のCDが届きました。 「…タッブさんから届いたCD2枚を同封します。添えてあった手紙は次の通りです。 … Here are two CD’s of Herschel Music --- one from German Radio and other my own recording made in Bristol in 2000. I do not have the original program list, so the identification of the pieces is rather incomplete. I am trying to contact the organist and will send a new label if I get the information. Very best regards 先ずは音楽をお聴きになり、ラベルをお読みになってみて下さい。」 ♪ ★ ♪ ★ ♪ 同封されていたのは、ハーシェル・ツアーで毎回お世話になっている、バース在住のマイケル・タッブさん制作のハーシェルCDでした。ジャケットまでちゃんとオリジナルで作られています。技術者だけあって、凝り性というか、作業が細かいですね。

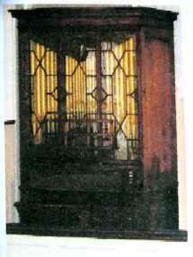

1枚目は、2000年11月にバースの西隣、ブリストルの礼拝堂で行われた「ウイリアム・ハーシェル作曲オルガン音楽独奏会」の模様です。演奏はブライアン・アンダーソン。 曲目はタッブさん自身「不完全」と断っていますが、一応プレリュードの第12番と第3番、ソナタ第3番、そして“English Voluntary”と表示された曲が収録されています。 曲の合間には、ハーシェルとその音楽について、(たぶん演奏者自身による)解説が入っています。 演奏に使われたのは、右上の写真のような chamber organ と呼ばれるタイプのもので、スイスのオルガン製作者・スネッツラーが1761年に作ったものです。最初は個人の家に置かれていたのが、後にノーフォークの小さな教会に移され、さらに1930年に現在の場所に置かれたそうです(タッブさん作のジャケット解説による)。 スネッツラーのオルガンは、ハーシェルがバースに来住するのに合わせて、同地のオクタゴン・チャペルにも据え付けられ、ハーシェルが生前最も親しんだオルガンであり、この演奏会はそうした歴史も踏まえています。 タッブさんの生録音なので、途中子供の声が入ったりして、臨場感にあふれています。 音は、何というか、かわいい音ですね。いわゆる大聖堂のパイプオルガンの音とは勝手がだいぶ違います。当時の小規模な礼拝堂でのこじんまりとした演奏風景をほうふつとさせます。 ♪ ★ ♪ ★ ♪ そしてもう1枚は、 「ハーシェルの発見−音楽と天文学」と題されたCD。ドイツのWDR3(ラジオ局)が今年の3月に放送したもので、ハーシェル作品の最新の録音の1つだと思います。 収録曲は、交響曲第8番ハ短調、ビオラ協奏曲ニ短調、交響曲第18番変ホ長調の全3曲。演奏は、ブルース・ホイットソンのビオラ独奏、そしてヘルムート・ブラニー指揮のドレスデン歌劇場室内管弦楽団によるものです。さすがに切れと抜けのいい演奏で、颯爽とした感じがします。特に最初のシンフォニー第8番の出だしがなかなか良くて、「お!かっこいい」と、思わず耳をそばだてること必定。 以下、誤訳のないよう、原データをそのまま挙げておきます(ただしウムラウト等は代用表記してあります。Ä →ae など。) HERSCHELS ENTDECKUNG(EN) MUSIK & ASTRONOMIE 1. WDR 3 --- Sendungsankuendigung --- 0:36 *Notenmaterial --- Kopie der Originalhandschrift mit freundlicher Genehmigung: Jean GrayHargrove Music Library, University of California, Berkeley ♪ ★ ♪ ★ ♪ ハーシェルの音楽を手軽に楽しめるこの2枚。音楽に疎い管理人の筆では、うまく曲趣をお伝えできません。ぜひ直接お聞きになってください。事務局または管理人までご連絡いただければ、レンタル用に原盤をコピーしたものを、送料実費でお送りします。お気軽に声をおかけください。(※このサービスは会員限定です。)

ケープタウン大学のウォーナー教授より、事務局あてに上記書籍の出版案内が届きました。 ■Brian Warner, 以下、宣伝パンフより。 「19世紀初頭のケープを、社会学・歴史学・天文学的パースペクティブから眺めたとき、どのように見えるか。本書は、偉大な天文家にして科学者だったジョン・ハーシェル卿の文章、芸術作品、さらにその伝記事項を用いて それを描き出している。著者が採った複眼的アプローチは、芸術と科学の複雑に入り混じったさまを明らかにしているが、それこそまさに初期の植民地主義者たちを鼓舞し、先駆的な植民地探検へと導いたものに他ならない。本書は、ケープ初期の歴史や 、それにまつわる芸術と天文学に関心を持つ人にとって、実に興味深く有益な書である。」

〔注:上記ブック・データは、送られたパンフによるものです。本書はオンライン書店のアマゾンでも入手可能ですが、アマゾンの表示データとは若干異同があります。〕 (07年8月2日受領)

中 川 浩 一 拝復 ホームページに掲載された拙文のコピーありがたく拝受しました。 (07年2月11日消印) (管理人より…中川浩一先生からの第3信を拝受。技術者ナスミスの公私にわたる事績から日本鉄道史へと談が及び、さらにまた東京天文台と鉄道敷設をめぐる意外な明治史まで、尽きることのない話題に再度驚嘆しました。)

事 務 局 提 供 英国ハーシェル協会の機関誌『スペキュラム The Speculum 』の最新号が、先日事務局に届きました。 リング会長による「2006年度会長報告」より、日本ハーシェル協会にも関係する部分を、抜粋してご紹介します。

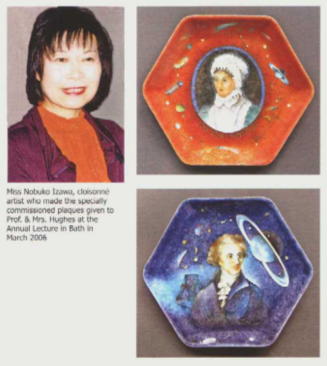

恒例の記念講演会は、2006年3月10日に行われました。今回の演者は、デイヴィッド・ヒューズ教授 Prof. David Hughes です。「彗星とその探査」というテーマで、彗星の科学的な理解がどこまで進んだか、その現状を的確にまとめてお話しいただき、18世紀に建てられたバースのアセンブリー・ルームを埋め尽くした聴衆も、みな熱心に耳を傾けていました。 また、我々は講演会の席上、同地のウィリアム・ハーシェル博物館の開館25周年を併せて祝いました。同博物館は、ハーシェルが現在天王星と呼ばれる新惑星を発見してから、ちょうど200年後の1981年3月13日にオープンしました。博物館が正式にオープンするまでには、幾多の山を越えねばなりませんでしたが、ヒューズ教授の奥様であるキャロルさんの存在は、まさに天佑でした。キャロル(旧姓ストット)さんは、当時グリニッジの旧王立天文台の学芸員をされており、ハーシェル邸の修復整備のために、ご自分の時間と知識を、僅かな経費で惜しみなくご提供いただきました。 ご夫妻の多年にわたる支援とご協力に感謝して、ハーシェル協会はお二人に特注の七宝皿を一対贈呈しました。この絵皿は、ウィリアムとカロラインのハーシェル兄妹を描いたもので、日本在住の飯沢さんが特別に製作されたものです。彼女の作品は、これまでもバースで展示されたことがあります。喜ばしいことに、作者である飯沢さんご自身が講演会に出席され、この特別の機会に、ヒューズ教授ご夫妻とお会いすることができました。 さらにこの日、ニューキング街19号〔ハーシェル旧居、現ハーシェル博物館〕の玄関口をかたどった記念モデルが、当日出席された本会名誉副会長のチャップマン博士と、日本ハーシェル協会代表幹事の木村精二氏(氏は本会の行事に毎年出席されています)に贈られたことも、良き思い出です。本会創設時の名誉会長である、パトリック・ムーア卿は、残念ながらバースまでお出でいただくことが叶いませんでしたが、この記念品を喜んで受け取られました。

中 川 浩 一 〔…〕私は専攻の地理学とのかかわりから、 地球上の数理的位置に天体観測がどうかかわったか、そしてGMTを基準にして経度を決定する決め手になったクロノメーターの発明史を調べたにすぎません。ジェームズ・ナスミスにとりついたのも蒸気機関車製造史を調べたのがきっかけでした。ヴァッサーもゼミの女子学生が山川(→大山)捨松の生涯を卒論に取り上げたのに触発されたものでした。みなひょうたんから駒のたぐいです。 〔…〕ビクトリア朝期に女性アマチュア天文家が輩出したのも、構造的な男女比のアンバランスに加え、経済的に女性が自立できるようになった社会環境がしからしめたのかと思い当たりました。 訳書262ページの下7行には多少補注を加える必要があるのではと思いあたりました。教養を身につけた女性(レディと書いた方がよいのでは?)がつける職業は〔…〕著述家、学校教師、家庭教師(ガヴァネス)、講演家とした方が良いのではないでしょうか。 〔…〕家庭教師(中流・上流家庭対象)にもピンからキリまであって〔…〕、ピンの典型は映画「王様と私」(原題はアンナとシャム王→映画はキング・アンド・アイ→日本で「王様と私」)、つまり王子・王女の家庭教師(ガヴァネス)。日本でも明治中期に後の東京女子大学校学長・安井哲子が王室付ガヴァネス(日本では女子高等師範学校教授)として招かれています。 〔…〕著述家として日本で最近しばしば取り上げられる(天文学とは無関係)のは、旅行記作家としてのイザベラ・バードです。『日本奥地紀行』(平凡社・東洋文庫)は、明治初年に北海道のアイヌ人集落まで訪ねた本で、各地に記念碑が建てられています。1880年ころから講演家が出てくるのは、1869年のスエズ運河・アメリカ横断鉄道に触発された世界漫遊ブームでしょう。 〔…〕ところでレディがアマチュア天文学に進出する前、アマチュア植物学がレディのたしなみだった由。〔…〕ビクトリア朝の中流・上流社会は全くの男性天下で、結婚すると女性を家庭に閉じこめるので、それをきらってハイ・ミス化する傾向があった由。加えて遺産均分相続で親の遺産、親族の独身男性の遺産を手にし、夫に養われる必要のない女性が、余暇に植物学アマチュアになっていくのだそうです。天文学はこの分派でしょう。 〔…〕262ページのフローレンス・テイラー嬢はこのたぐいでしょう。フローレンスは両親の新婚旅行のおり、フローレンス(フィレンツェの英語つづり)で受胎したか、生まれたからでしょう。クリミア戦争の白衣の天使といわれたフローレンス・ナイチンゲールは、新婚旅行(できちゃった婚でなく、年単位の長期新婚旅行―グランドツアー)での出生地にちなんだそうです。 別件ですが、ナスミス・ウィルソンの機関車は、川越鉄道(西武鉄道の前身のひとつ)が輸入したものが、西武鉄道の保谷車両基地に保存されています。ナスミスがスチーム・ハンマーで財をなしたことはご存知と思いますが、オランダ製のスチーム・ハンマーを江戸幕府が横須賀製鉄所に輸入したものが、横須賀海軍工廠→アメリカ海軍横須賀基地で使われ続け、今は記念物として保存されています。 思いつくまま、あれこれ書きました。 (07年1月4日消印) (管理人より…先のお便りの続編です。長文のお手紙のためかなりの部分を割愛させていただいたこと、ご容赦ください。 ビクトリア時代の―特に女性による―アマチュア天文学盛行の社会史的背景を縦横にお書きいただきました。その該博な知識にただただ感嘆。この本をより深く理解するキーが得られたことを、重ねて感謝いたします。) |

||||||||||||||