野川橋梁跡

野川橋梁は当初、橋脚のある鉄橋でしたが、東京オリンピックが行われた1964年(昭和39年)ごろにプレートガーダー橋に架け替えられました。

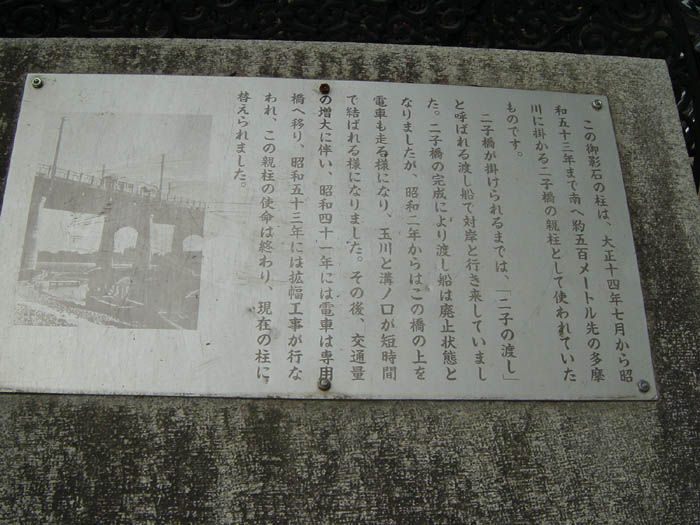

そのプレートガーダー矯は砧線廃止後も道路橋として転用されました。2006年3月に野川の河川工事のため、架け替えられその役目を終えました。

玉電の鉄橋としては小さなものはいくつかありますが、二子橋は併用軌道だったので、この野川橋梁は玉電で唯一本格的な鉄橋でした。

ここでは河川工事による変貌も紹介します。

|

| 上流側からの対比

|

|

2003年7月の写真(吉澤橋から撮影)

まだ河川工事が始まる前の様子です。

川はとても綺麗で鯉でしょうか?魚が泳いでいます。撮影時、隣には釣りを楽しむ人もいました。この撮影場所は歩行者用の橋でした。

この吉澤橋からデハ60形が野川橋梁通過する様子を撮影したと思われる写真をまれに見かけます。

バスが通過した後の写真はこちらです。吉澤橋の柵も写っています。

|

|

2005年1月の写真(吉澤橋から撮影)

河川工事が始まり流域が変わりました。橋周辺の雑草などが無くなり橋梁の様子がよく分かります。しかし川の水は濁り、魚や水鳥たちの姿はありません。

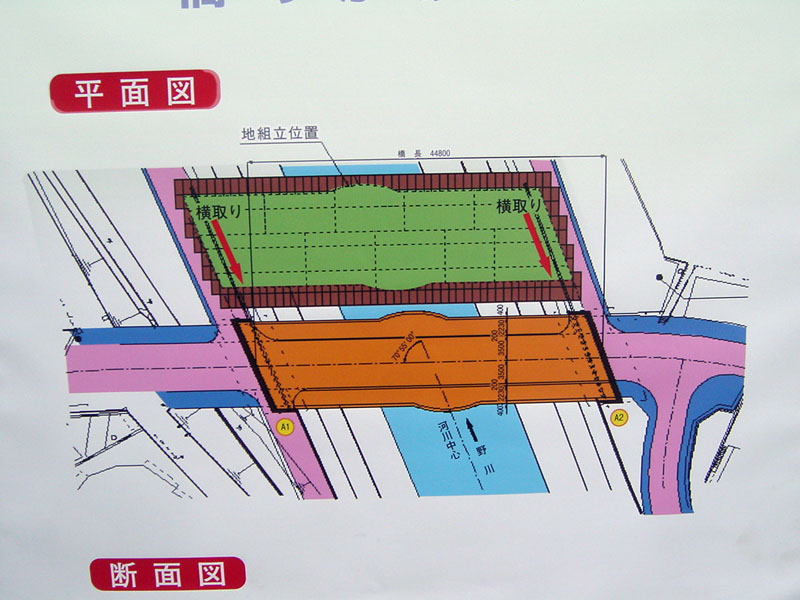

河川工事が始まる前までは、橋梁より先の下流側が蛇行していましたが、それを橋梁から大きく曲げまっすぐになりました。廃線跡の新吉澤橋から撮影した写真はこちらです。左側が前の野川です。

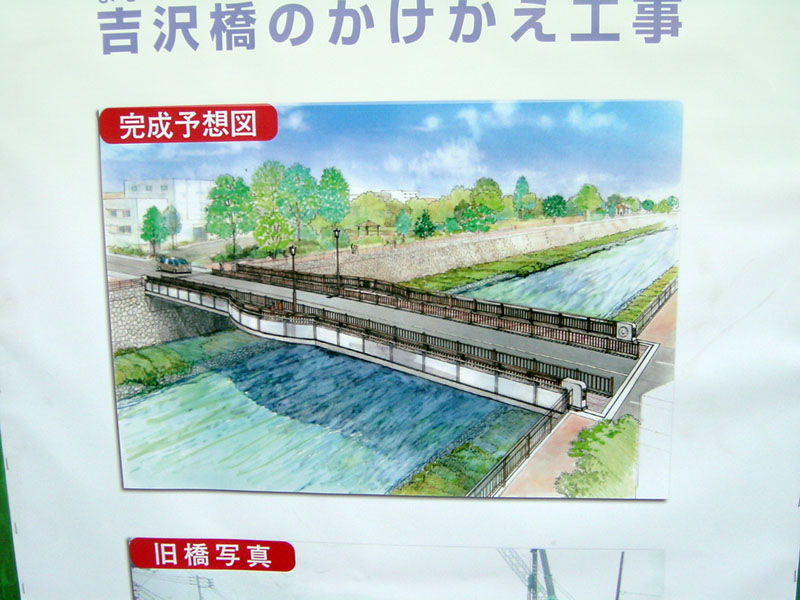

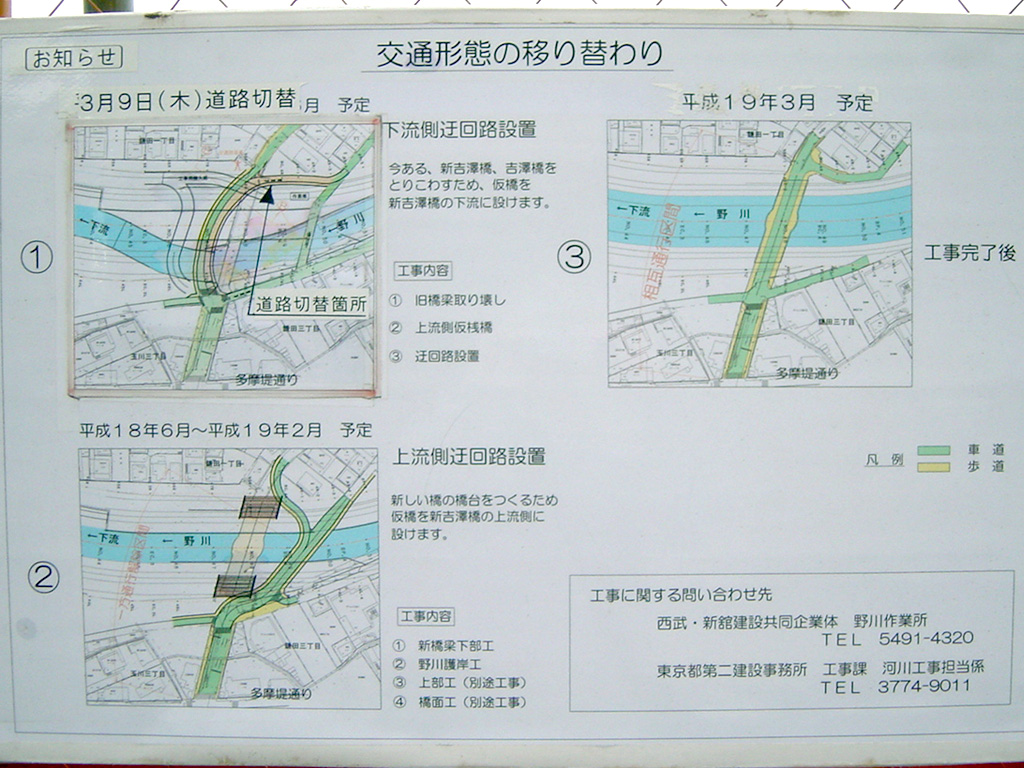

野川の工事案内図はこちらです。

|

|

2006年3月の写真

すでに新吉澤橋、吉澤橋共に撤去された後の写真です。右側に写っているのは、新吉澤橋の砧側の矯台部分です。なにやらこの部分の解体準備かなにかが始まっていました。

仮橋が下流側にカーブする形で設けられています。

|

|

2006年5月の写真

砧本村側の橋梁の矯台部分が完全に撤去された後です。

吉沢側の矯台部分はまだ残っていました。写真はこちらです。

写真中央に薄っすらと聳えるマンションは、かつて富士会館のあった所です。

|

| 今回の散策で訪れたときは、仮橋が上流側になり対比写真を撮るのは難しい状態になりました。位置は旧吉澤矯(歩行者用の橋)のあたりになります。

|