平津戸(ひらつと)

2003年8月14日

ことしのお盆は、早池峰山の登山口にあたる平津戸へ行って来ました。岩手県川井村にあります。

早池峰山へはもちろん登るつもりはありません。その登山道のダケカンバなどが生える森林地帯で、虫の写真を撮ったり、娘達に採集させたりするのが目的です。

↑閉伊川へそそぐ平津戸の渓流です。

イワナの宝庫ということで、この地を訪ねると、ときどき釣り人に会いますが、連日の雨で増水しているためか、この日は釣りの方はいらっしゃいませんでした。

↑Papilio maackii ミヤマカラスアゲハ

平津戸に来た目的の第一は、このチョウを娘達に見せることでした。

夏、アゲハの雄達は羽化するとすぐ、吸水に訪れます。一頭が吸水を始めるとその姿に惹かれて、上空を飛んでくる雄達が次々に舞い降りて来ますので、集団吸水になります。

すごいときはその集団は、数十頭にもなる事があります。この日は、前日に強い雨が降ったせいか、2,3頭止まりでしたが。

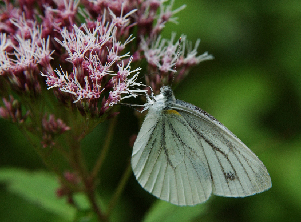

↑Artogeia melete スジグロシロチョウ

シロチョウも吸水に来ることもありますが、花に来る姿の方が多く見られます。

↑Araschnia burejana サカハチチョウ

夏型は「逆八の字」の白線があるので、サカハチチョウの名前がありますが、春型は明るいレンガ色と格子模様で、夏型とはまるで違った模様となります。

でも、春型も夏型も良く花に来るチョウです。

↑Argynnis paphia ミドリヒョウモン

ヒョウモン類もよく訪花するタテハです。

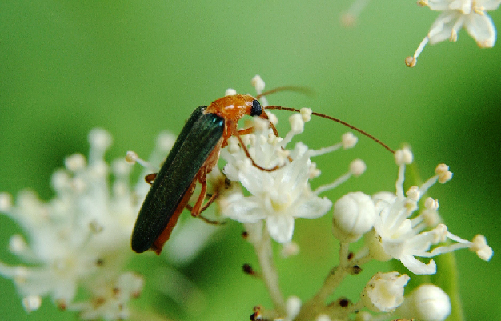

↑Xanthochroa waterhousei アオカミキリモドキ

チョウばかりでなく、渓流沿いの花々には花粉食の甲虫もよく訪れます。

↑Leptura ochraceofasciata ヨスジハナカミキリ

平津戸はカミキリムシの多産地でもあり、ハナカミキリがたくさん飛び回っています。

この日は、カミキリ採集のグループにも会いました。

なお、このカミキリもそうですが、ハナカミキリに黄色と茶とダンダラ模様が多いのは、「ハチに擬態しているため」、と言われています。

↑ 冬虫夏草の一種

ハチも、花のそばの葉上にいました。

しかし、このハチは菌類に侵されて絶命しています。

体の断面部は菌糸で真っ白になっていました。

↑Nymphalis antiopa キベリタテハ

チョウには訪花するものと、花には来ず、樹液に来るものとがありますが、キベリタテハは花には来ない種類です。

崖や地面に直接翅を開いて止まります。

↑Nymphalis vau-album エルタテハ

このエルタテハもジベタリアンです。

翅の裏に「L」の模様があるので、この名前があります。

↑Neptis philyra ミスジチョウ

ミスジチョウの仲間は花にも来ますが、地面に止まることの多いチョウです。

ミスジチョウは発生期が早いので、8月にはボロボロになっていることが多いチョウですが、この個体は色はやや褪めているものの大破はしていません。

↑Neptis sappho コミスジ

ミスジチョウに比べて、どこにでもいるコミスジですが、この写真ではあまりよく見えませんが、背中の体毛が虹色に輝く美しさがあります。

私が、平津戸に始めてきたのは、もう20年も昔になります。伐採が入ったり、その後の木々の成長など、変遷はありますが、まだまだ、東北の山地性昆虫にお目にかかれる場所です。

今回、娘達を連れてきましたが、その次に世代にも見せてやりたい日本の自然です。