1997年にリリースされたハーブ・オオタのハワイアン音楽CD「ウクレレ楽園」(JVC

VICG-60021...VICG-60350でリミックス再発売予定)は、彼の多彩なレパートリーからハワイアン音楽のみを選び出して作られたアルバムであったため、ハーブ・オオタのウクレレ演奏を愛する人たちのみならず、ハワイアン音楽愛好家たちにも広く受け入れられました。そしてさらには彼の演奏がかもしだすソフトな雰囲気に対して、それまで彼のウクレレを聴いたことがなかった層からも強い支持を集めました。

1997年にリリースされたハーブ・オオタのハワイアン音楽CD「ウクレレ楽園」(JVC

VICG-60021...VICG-60350でリミックス再発売予定)は、彼の多彩なレパートリーからハワイアン音楽のみを選び出して作られたアルバムであったため、ハーブ・オオタのウクレレ演奏を愛する人たちのみならず、ハワイアン音楽愛好家たちにも広く受け入れられました。そしてさらには彼の演奏がかもしだすソフトな雰囲気に対して、それまで彼のウクレレを聴いたことがなかった層からも強い支持を集めました。

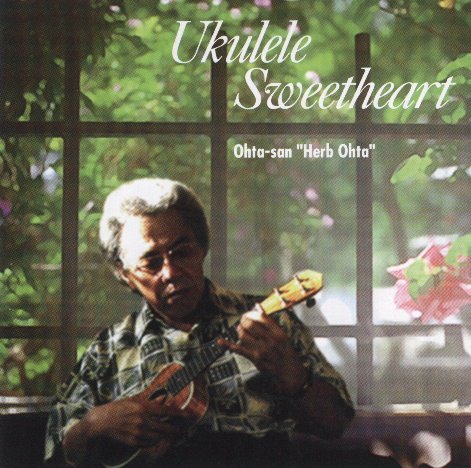

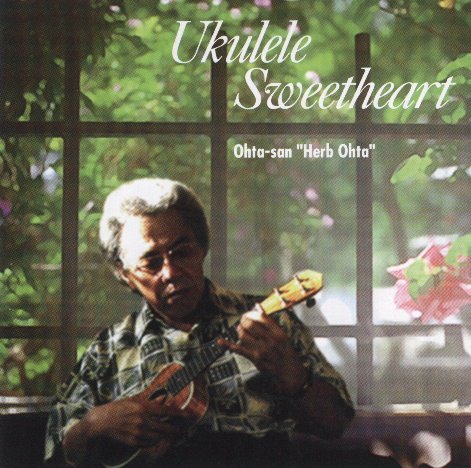

JVC VICG-60293 「ウクレレ・スィートハート」解説

ハーブ・オオタのウクレレが奏でるハワイアン音楽CD第2弾の登場

1997年にリリースされたハーブ・オオタのハワイアン音楽CD「ウクレレ楽園」(JVC

VICG-60021...VICG-60350でリミックス再発売予定)は、彼の多彩なレパートリーからハワイアン音楽のみを選び出して作られたアルバムであったため、ハーブ・オオタのウクレレ演奏を愛する人たちのみならず、ハワイアン音楽愛好家たちにも広く受け入れられました。そしてさらには彼の演奏がかもしだすソフトな雰囲気に対して、それまで彼のウクレレを聴いたことがなかった層からも強い支持を集めました。

1997年にリリースされたハーブ・オオタのハワイアン音楽CD「ウクレレ楽園」(JVC

VICG-60021...VICG-60350でリミックス再発売予定)は、彼の多彩なレパートリーからハワイアン音楽のみを選び出して作られたアルバムであったため、ハーブ・オオタのウクレレ演奏を愛する人たちのみならず、ハワイアン音楽愛好家たちにも広く受け入れられました。そしてさらには彼の演奏がかもしだすソフトな雰囲気に対して、それまで彼のウクレレを聴いたことがなかった層からも強い支持を集めました。

この反響をベースに、今回のアルバム「ウクレレ・スイートハート」が誕生しました。このアルバムでは我が国におけるスラック・キー・ギターの第一人者である山内雄喜をゲスト奏者に迎えるとともに、ハーブ・オオタのユニークな解釈にもとづくしゃれたアレンジを採用することで、ハワイアン音楽としての雰囲気が一層高まったアルバムになりました。

ウクレレという名前の起源

ウクレレという楽器がハワイで誕生した楽器であることは比較的よく知られていますが、「ウクレレ」という名前の起源については幾つかの説があり、そのいずれが正しいかは現在のところ明確になっておりません。「ウク」が「蚤」で「レレ」が「飛び跳ねる」を意味するハワイ語なので「ウクレレ」は「跳ねる蚤(Jumping Flea)」である・・という解説が一般的で、大抵はそれだけで納得してしまいますが、「Hawaiian Music and Musicians/edited by G. S. Kanahele:1979,University Press of Hawaii」には次のような諸説が紹介されております。

1879年8月22日にハワイに到着したポルトガルからの移民船第2便には、ポルトガルの楽器であるブラギーニャの演奏家と楽器職人が乗っていたため、このブラギーニャはすぐにハワイの楽器として根をおろしました。そしてこの楽器は当初「ピラ(バイオリン)リイリイ(小さな)」すなわち「小さなバイオリン」と呼ばれていたそうです。これが「ウクレレ」になった説としては、

と、いろいろなものがあります。本当の語源は不明ですが、いずれにしても「ウクレレ」は「跳ねる蚤」であるという通 説が一般的になっていることだけは間違いないようです。

ハーブ・オオタと演奏家たち

|

|

|

|

ハーブ・オオタ(愛称オータサン):1934年10月21日ホノルル生まれの日系二世。小さい頃から独学でウクレレを弾き、ハーブ・オオタ・スタイルとも呼べる独特の演奏法を確立しました。当時最高のウクレレ奏者であったエディー・カマエにも師事したことがありましたが、すぐに「免許皆伝」となった話は有名です。彼は朝鮮戦争の時期に米海兵隊の士官附通 訳として日本と韓国に駐在していました。その際知り合った灰田有紀彦氏の紹介で日本ビクターのスタジオで録音したLPやシングル盤は、当時のハーブ・オオタの演奏テクニックを知る上で大変貴重な録音でしたが、嬉しいことに今回のゲスト演奏者である山内氏の解説による「ハワイアン音楽復刻盤シリーズ」のひとつとしてCD化されることになりました。ハーブ・オオタは灰田有紀彦氏が創設した「日本ウクレレ協会(NUA)」の名誉会員として創立当時からエディー・カマエとともに在籍しており、1999年のNUA創立40周年行事の時期に合わせて会員との交歓を行いました。 山内雄喜:我が国最高のスラック・キー・ギター奏者。若い頃からアイランド・ミュージックに傾倒し、ハワイへ渡ってスラック・キー・ギターの名手レイ・カーネに師事するとともに、ギャビィ・パヒヌイをはじめとする伝統的なハワイアン音楽に深く接触してきました。エディー・カマエ、ギャビィ・パヒヌイ達のグループ「サンズ・オブ・ハワイ」やギャビィ自身のバンドのスタイルを追求したグループ「パイナップル・シュガー・ハワイアン・バンド」を主宰して以来、スラック・キー・ギター、スチール・ギターそしてウクレレと多彩 な楽器を駆使し、我が国ハワイアン音楽界をリードする若手ミュージシャンの一角を占めております。その一方で、ハワイアン音楽に対する深い知識と豊富な音源コレクションにより、ハワイアン音楽評論家としても活躍しております。 ハーブ・オオタ・ジュニア:もちろんハーブ・オオタの長男で、現在のハワイを代表するウクレレ奏者のひとり。何枚かの父親のアルバムに参加してウクレレを弾くとともに、自分のソロ・アルバムを2枚とグループとしてのアルバムも1枚リリースしています。今回はもっぱらウクレレによる伴奏に徹していますが、ソロを弾かせれば父親ゆずりのテクニックが飛び出します。ハワイのレコード大賞とも言える「ナー・ホークー・ハノハノ・アウォード」にも2度ノミネートされている実力派です。もっともお父さんのほうは何度も「受賞」していますが・・。 フランシス・ホオカノ:ハワイアン音楽を理解し、しかもジャズ的なフィーリングも併せ持っているビブラフォン奏者。ハーブ・オオタのレコーディングに数多く参加しているだけでなく、ハーブの日本公演でもその華麗なマレットさばきをご披露してくれた、ハーブ・オオタのよきパートナーのひとりです。今回は速い曲が少なかったので当人は物足りなかったかもしれませんが、それでも遅い曲では確実な音でまとめあげ、速い曲では生き生きと演奏するという彼ならではの演奏を楽しめます。 グレッグ・サーディナ:ほとんどのハワイアン音楽グループがスチール・ギターなしで演奏するようになったハワイで、いまや貴重な存在となったスチール・ギター奏者のひとり。ハワイアン音楽が好きでメインランドから移住してきたスチール・ギター界の大御所ジェリー・バードに師事し、同門のアレン・アカカやケイシー・オルセンとともにハワイアン・スチール・ギターを守っている若手奏者です。その希少価値ゆえにたくさんのミュージシャンのアルバムに参加していますので、彼の音を聞く機会は結構たくさんあるようです。 ライル・リッツ:このアルバムには「本業」のベースで参加していますが、彼が1959年頃にリリースした2枚のウクレレ・ジャズ・アルバムはウクレレ愛好家のみならずギター愛好家からも注目された画期的なアルバムだったのです。これは当時米本土でスタジオ・ミュージシャンのベース奏者として活躍していた彼が「余技」として吹き込んだアルバムでしたが、これが数十年後に彼をハワイに永住させるきっかけになったのかも知れません。ハワイへ移住した彼は、ハーブ・オオタのパートナーとしてベースを弾くとともに、ユニークなジャズ・ウクレレの演奏も続けております。 |

曲目解説

日本ウクレレ協会 小 林 正 巳