工房のテーブルソーは、10年前に購入したM社のベンチトップタイプ。フェンスは平行が出ずオフェンスで、マイターゲージは矩が出ずマイッター、ブレードの脇はアルミの薄板でタワミ、、、。使用にはコツと経験の忍耐力が必要です。しっかりしたハイブリッドソーが欲しいのはやまやまですが、残念ながら4畳半の工房にはちょいと無理があります。騒音の事もあり、いずれ工房を広げてインダクションモーターのものに代えなければならないのですが、延命策として天板とフェンスを改造しました。

改造費用、総額、、、\4,000.-(^v^)のプチ改造ですが、使い勝手は非常に良くなりました。

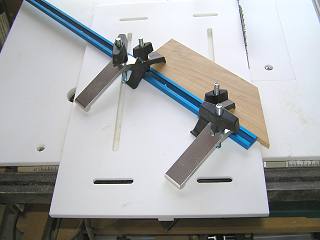

キーポイントは、人工大理石の天板と、ゼロクリアランス、3/4 X 3/8インチのユニバーサルトラック用の道具が使える事。(写真のマイターゲージは、INCRAのマイターゲージ

V120で、当然標準の仕様では使用できないものです。このゲージもがっちりしていて快適でした。

写真は、ゼロクリアランスモードです。

オリジナルのテーブルトップの裏には、30mm間隔で2カ所6mmのネジが切ってあり、これを使って固定したアングルに32mmの鉄の角パイプを取り付けます。今はボルトで仮止めしていますが、雪が溶けたら溶接する予定。

角パイプはエポキシで塗装、防錆にはエポキシがいいですね。

使用している人工大理石は10mmですが、実際ノギスで計ると10mm弱、、3/8"かも知れません。 で、天板の上に更に10mm乗ることになるので、当然切断可能な板厚は薄くなります。標準で62mmくらいですから、52mmにスペックダウン。

しかし、このクラスのテーブルソーで50mmというのはいいところではないでしょうか。標準でも、2寸を越える板はテーブルソーは使いません。ちょっと恐いです。その厚みになるとバンドソーと手押しカンナの方が安心。というわけで、特にこの点は気になりませんでした。

ちなみに、人工大理石は、大理石ジャパンさんで購入。約785mm×約510mmのサイズを、別の用途もあったので5枚購入。買い得でした。(^v^)

人工大理石は、木工の道具を持っている人なら加工も簡単です。ルーターもOKです。

フェンスはオークの板にトグルクランプとTの字にアングルを取り付け、角パイプを挟みます。直角の微調整は角パイプを固定しているネジ穴の遊びで行います。

ブレードのそばに硬いものを近づけたくないのでオークを使いましたが、底と側面は人工大理石を使った方が剛性があるかもしれません。今のものでも、そう不満はありませんが、暇を見て作り直してみたいと思っています。

【マウスのロールオーバー画像】

上から見た状態。結構手前に出っ張っていますが、ブレードからの距離が取れ、アプローチが安定します。 (ロックは外れた状態)

3枚の人工大理石の隙間は、Rocklerのユニバーサル T-トラックで平行を出します。アルミで軽いので、2本発注。ボルトなどのネジ類が着くので、直角のゲージとテーパー切断のジグを作成予定です。

人工大理石の切断面には潤滑剤を塗布して、ジグの滑りを良くします。

丸い穴はトリマー用。ここでも10mm損があるのですが、トリマーで加工できる範囲のものなら大丈夫でしょう。力がいるものであれば、ルーターテーブルを使います。ちょい加工用の仕様。この丸い穴も、フォスナービットで開ける事ができます。

【マウスのロールオーバー画像】

ついでに作った、定尺切り用のストッパーです。 こんな簡単な構造でも、しっかりしていて実用上は問題なし。

テーブルソーの台の下にはルータースタンド。このスタンドに合わせて台がしつらえてあります。左に見えるのは、テーブルソー用の集塵ホースで、台に開けられた穴につながっていますが、そもそも集塵が考えられている構造ではないので気休め程度です。

まだジグ用の人工大理石とT-トラックがあるので改造は続きますが、作品を作る上で必要になった時にまた。

次ぎは、スライドテープル。これも人工大理石にルーターで溝を加工してホールドダウンクランプを付けます。 人工大理石の端板をストッパーにして切りますが、結構快適。人工大理石は摩擦も少ないようです。小さい作品が多いので、このサイズでほとんどなんとかなりそうです。角度を付ける場合は、incraのマイターゲージを端に沿わせてストッパーをクランプで固定。

【マウスのロールオーバー画像】

裏はこんな感じで加工してあります。ルーターで3回加工しますが、結構綺麗に仕上がります。材が均一なだけ、材木より楽です。スロットのレールに、シリコン潤滑を濡れば、押したときの抵抗もあまり気になりません。人工大理石は、アクリや塩ビより摺動抵抗は小さいようです。

これは小さなパーツを作るときのT-トラックを使ったジグ。トラックを押さえるホールドダウンと板を押さえる小さいホールドダウンの2段構えです。アルミの方の押さえが丁度トラックの溝を押さえてしっかりとまります。これならかなり小さな部品でも加工できそうです。

【マウスのロールオーバー画像】

45度の留めで切って合わせたところ。 incraで45度にセットして切ってもビミョーにずれる。気持ち調整すればぴったりですが、、不思議ですね、どこか精度が甘いのでしょうか。まあ、1度セットしてしまえ再現性はあるので良しとしましょう。結構いい加減です。(笑)

これはテーパージグ。上の板の上に角度を合わせる板をもう1枚。ベースから数えると3段のお重です。一番上の板の先端には材のストッパーがついています。

【マウスのロールオーバー画像】

切った木っ端を捨てようと重ねたら、なにやら美味しそう。フェイクスイーツが出来そうです。桜なのでチェリートルテでしょうか、、。なんか捨てるのが惜しいような。(笑)

こっちが本体の方です。このまま落ち着いてくれるといいのですが、加工の狂いより材の暴れの方が大きいので、どうしても厚めに。 丸太からの工作は、加工技術より暴れの読みの方が大事かも。

さて、あと2つジグを作る予定。