「豚舎・設備のお悩み解決!」(93)「浄化槽の管理と冬場対策」

今回は「豚舎のお悩み」からは少し離れますが、浄化槽の点検と管理について簡単に分かりやすくお伝えしたいと思います。

最近私の所には、浄化槽から泡が吹いている、とか、放流水が濁っている、などの相談が寄せられています。

おそらく浄化槽の管理で悩んでいる方も多いのではないかと思います。

私は水処理の専門家ではありませんので、今回の記事中には専門家から見れば正確では無い表現があるかもしれません。

しかし、農場の現場の人が理解しやすいように概要を説明したいと思います。

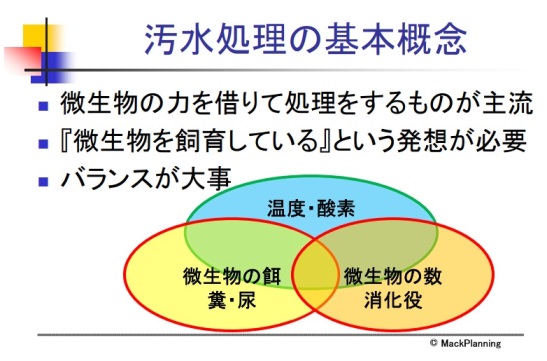

養豚場の浄化槽は大抵、活性汚泥方式ですので、汚水の濃度、水量、水温、活性汚泥(微生物)の量のバランスが良くないと処理がうまくいきません。

豚舎では豚を飼っていますが浄化槽では微生物(好気性菌)を飼っているのです。

機械や薬品で汚水を浄化しているわけではなく、微生物が汚れ物質(糞や未消化の餌などの有機物)を食べて分解してくれているのです。

ですから浄化槽(曝気槽)内を微生物が生息しやすい環境にしてやらなければならないのです。

図1がバランスの概念図です。

冬になると温度が下がりますので、微生物の数が同じでも働きが弱くなります。

ですから汚水処理が追いつかなくなって、泡が吹いたり、放流水が濁ったりという現象が起こりやすくなるのです。

浄化槽の問題を解決するに当たっては、まず現状を把握する必要があります。

それには最低限次のような機器を備えておき、毎日モニターして下さい。

①.pH計(酸性、中性、アルカリ性を数値で調べるもの)図2

②.DO計(水中に溶け込んでいる酸素の量を測定するもの)図3

③1000mLメスシリンダー(活性汚泥の量や沈降速度を測る)図4

図2 図3 図4

測定する場所と時間ですが、複合ラグーンなどの回分式曝気槽では、曝気が終了する少し前の時間帯に採水して下さい。

例えば17時に曝気が終了するなら16時ぐらいです。

連続処理型の曝気槽の場合は最終曝気槽から採水して下さい。

時間帯はいつでもOKです。

柄の長いひしゃくでバケツ等に汲んで測定するのが良いです。

DO計を曝気槽にそのまま投入して測定すると散気管やバッキレーターから出た空気が当たって実際より大きな値が出ますので。

SV30の測定は、メスしレンダーに曝気槽の水を入れて30分静置してから沈降した活性汚泥と上澄みの境界の値を読みます。

SVは0から100までの数値で表しますので、例えば上水との境界が700mLであれば、1,000mLメスシリンダーの70%なので、SV30=70となります。

さらにこれを半日以上静置した状態での上水との境界が活性汚泥の量となります。

活性汚泥量の最適値は、複合ラグーンなどの回分式曝気槽では、20-30。連続式曝気槽では40~50ぐらいです。

各汚水処理メーカーによって若干異なりますので、設置したメーカーに確認しておくことをお勧めします。

【現象と対策】

(1)まず発泡ですが、石けんの泡のような白っぽい泡と、灰色の粘っこい泡では原因が異なります。

まず、白い泡の場合はたいてい、原水が急に薄まったときなどに起こります。

雨水の侵入や豚舎での漏水などが原因の事が多いです。

大量に薄い汚水が入ってきたことで曝気槽内の活性汚泥が沈殿槽で沈降する時間が取れなくて流失してしまうのです。

対策は漏水や雨水の浸入を無くすることと、沈殿槽からの汚泥返送を脱水機側ではなく、第1曝気槽にすることです。

回分式では余剰汚泥引き抜き量を少なくします。

(2)灰色の粘っこい泡が出る場合は、汚水が濃くなった又は、ブロワーの送風量や曝気時間が足りない事が原因と考えられます。

pHが7.5以上でDOも0.1未満であればこの原因です。

応急的対策としては、消泡剤を使いながら、曝気時間を長くする事です。

既に24時間曝気になっているのであれば、ブロワーまたはバッキレーターの能力が落ちている可能性が大です。

更新または追加を検討して下さい。

(3)SV30が90以上あって上水が取れない。

放流水が濁っている。このケースにも大きく分けて3つがあります。

①.全体的に薄い灰色か灰茶色で、ふわふわした綿のようになっている。(図5)

②赤茶色で全体的に細かな固まりが漂っている感じで、pHは6.0以下(図6)。

③濃い灰色で固まりが見られず、全体的に濁っており、pHは7.6以上(図7)。

図5 図6 図7

①のケースは活性汚泥(有用な菌)が足りなく、曝気量(送風量または時間)も足りないので、しっかりとしたフロック(菌の塊)が出来ていない状態です。

十分沈殿しないので活性汚泥も流出が続き、活性汚泥が増えません。

対策は、スクリーンや脱水機などの前処理を通さない汚水原液を少し入れて、なおかつ枯草菌などの生菌資材を数日間投入することです。

②のケースは曝気量が多すぎてフロックが壊れている状態です。

対策は曝気時間を短くして様子を見ます。

③のケースは過負荷です。一時的に原水の投入量を抑える、希釈水を曝気槽に投入して薄める、原水の前処理(脱水機)の稼働強化、送風量または時間を増やす、水温を上げる。などの対策が必要です。

いずれにしても冬場は水温が低くなるので、曝気槽の調子が悪くなると、回復させるのに時間が掛かります。

1~2ヶ月掛かると思って下さい。

そうならないためには、毎日曝気槽の水温、pH、DO、SV30、SV24hを測定して記録しておくことです。

そして悪くなる兆しが見えたら早めに対策を講じることが大切です。