豚舎と管理の豆知識

【肉豚出荷体重測定】

肉豚出荷時に体重を実測している農場は多いと思います。

しかし、未だに目感だけで選んでいる農場もあります。

そのような農場では、重量のバラツキでどれだけ損をしているかを一度分析してみることをお薦めします。

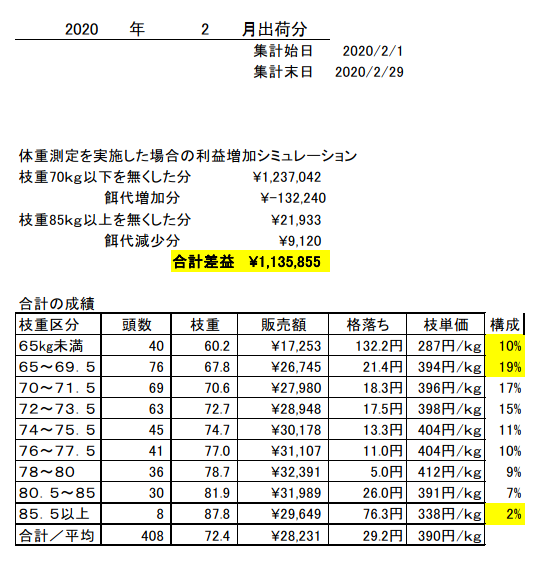

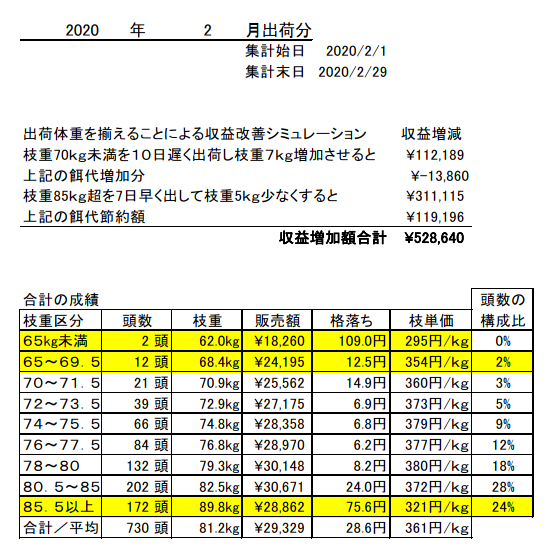

図1 図2

図1と図2は筆者が製作販売している枝肉成績集計ソフトMeatMaxで分析した例です。

利益シミュレーションがどのような計算式かを説明します。

枝重70kg以下を無くした分というのは、これらの豚を10日多く飼育した場合に枝重が約7kg増えると仮定して

、枝重65~69.5だった豚は72~76.5に枝重65以下の豚は65~70kgになると仮定して、それぞれの枝重帯の販売金額差額に頭数を掛け算した物です。

その金額から10日多く飼育した分の餌代を引いています。

逆に枝重85kg超の豚は7日早く出荷した場合、枝重が80~84.5になると仮定して計算し、それに7日分の餌代が節約になるものとして加算しています。

図1の例では繁殖成績が良くなって肥育舎が過密になり、早出しになった例です。

100万円以上の損失でした。

図2の例は発育が改善されたのに、と畜予約頭数が少なすぎて重量超過が多くなった例です。

この例では重量超過で43万円重量不足で10万円の損失でした。このように分析してあげると皆さん本気になって体重測定を始めるものです。

体重測定方法は農場によってまちまちです。

一番良いのは出荷適齢豚がいる豚房を1週間に1度測定して、豚の背中に体重の下1桁を書いていく。

体重の10の位は色別にする。

例えば120kg台は赤、110kg台は青、100kg台は緑などです。

それぞれの豚房の測定結果を紙に記録し、測定が全部終わったら出荷頭数に合せて大きい順に出荷の印をつけていけば良いのです。

毎週1回この作業をやると次の週に出せる頭数も予測が付くので、それに応じて出荷予約を増減させれば良いわけです。

そこまで時間を掛けられないのであれば、出荷時に測定する方法もあります。

あらかじめ目感で出荷頭数の2割増し位の頭数にマーキングしておきます。

そして移動式体重計を豚房の出入口にセットして、出荷重量に達しているものは通路に出し、基準未満のものは豚房に戻す。と言うやり方です。

しかし例えば事前マーキングした豚がまだ残っているのに、出荷予定頭数に達したからと言って、そこで測定をやめてしまったら、

最後の豚房に大きい豚が残っていて、次回出荷で80kg超過になってしまった。というケースが起きるのです。

ですから、大きい豚がいる豚房から先に計測しなければいけません。

【エサ箱の形状】

皆さんはエサ箱(給餌器)を選ぶ際に何を優先していますか。

価格でしょうか、錆びない材質でしょうか、壊れない丈夫さ、発育(食下量)、餌が腐敗しづらい、餌こぼしが少ないものでしょうか。

どのチェック項目も大切ですが、私が重要視しているのは、最も収益に直結する項目です。

ですから、①発育(食下量)②餌こぼしの少なさ、③餌が腐敗しづらい構造です。

しかし、これを見極めるのがなかなか大変なのです。

カタログや販売店セールスマンの言葉だけでは分からないことが多いのです。

どこの会社も自分のところの製品の長所はアピールしますが短所は教えてくれません。

実際に使った人の意見はかなり参考にはなります。

しかし、どのような豚舎形式でどのような環境で使った経験なのかも聞いて、自分の豚舎環境に合うかどうかも考えなければいけません。

実際に価格の見積を取ってみると、価格の差は大変気になるところではありますが、私が優先項目に挙げた3点は収益に大きく影響します。

エサ箱の価格差と言っても1台当り数万円です。

肉豚1頭当りのコストを計算してみて下さい。

例えばオーソドックスなステンレス製箱形ドライフィーダー、5頭口で3万円だとしましょう。

このエサ箱の適正飼育頭数は10~15頭ですから12.5で割算すると1頭分が2,400円です。

一方、円形ウェットフィーダーが1台6万円だとします。

こちらの適正飼育頭数は30~40頭ですから、35で割算すると1,714円です。

円形ウェットの方が1頭当りの単価も安いし、発育もドライフィーダーよりも優れていることは、いろいろな研究データから証明されています。

次に、なぜ私が餌こぼしの少なさと餌が腐敗しづらい構造を重視するのかを説明します。

どちらも餌の無駄を防いで、飼料代を節約するためです。

これを見極めるポイントその1は、同時に餌を食べている豚が他の豚と争わずに水が飲めること。

餌を食べ水を飲み、また餌を食べる。

この繰り返しを豚が移動せずに首の動きだけで可能かどうかがカギです。

見極めポイントその2は、餌が出る(落ちる)皿部と水飲み部が分かれていること。

そして呑みこぼし水が餌の皿に落ちないことです。

豚が給水器をイタズラしても餌の皿が水浸しにならない構造であることです。

餌が水濡れしたままになると夏場は直ぐに腐敗してしまいます。

掃除しなければ食下量が落ちます。かといって、しょっちゅう掃除するのも大変な労力です。

【エサ箱の位置】

餌箱の位置が悪いと一部の豚が食べづらくなるだけでなく、エサ箱に糞尿をされてしまうからです。

円形フィーダーは豚房の中央に設置するのが基本です。

豚房はなるべく正方形に近いのが良いです。

柵取付型で両側から食べられる給餌器はできるだけ柵の中央部に設置して下さい(図3)。

図4のように通路側寄りに設置すると通路側の水槽に糞をされて機能しなくなります。

【冬場の最低換気】

冬にカーテンを完全に閉め切ったままにしておく農場を見かけることがあります。

たいていそんな豚舎に入ってみると、アンモニア臭がきつく、結露だらけだったりします。

そんな豚舎に10分も入っていたら息が苦しくなるはずです。

豚はそこに24時間いるわけですから、そんな豚舎環境にしたら豚に拷問を与えているのと同じです。

最低限の寒気は必要です。

しかし、「ちょっとでもカーテンを開けすぎると寒さで豚の調子悪くなるから」と言い訳をする方もいます。

図5には最低換気量も表示しています。

この数字をもとにして1室の最低換気量を求め、それに見合った換気扇を取り付けることをお勧めします。

例えば500頭収容の肥育豚舎でしたら1頭当たり0.284㎥/分✕500頭で142㎥/分です。

これに見合う換気扇は羽径40cmの100ワットファンが2台です。

ピット下がスクレーパー式の場合は、壁に排気ファンを取り付けるとスノコから冷たい空気が上がってくる場合が多いものです。

このようなケースでは、壁排気ではなく、別の方法を取ります。

ピットルームがある豚舎ではそこに排気ファンを取り付ければ室内の空気をスノコ下に吸い込んでピットルームから排出できます。

天井がある豚舎では天井入気ファンがベストです。

図6の写真は家庭用換気扇を天井に取り付け、風が真下へ当たらないように導風板を取り付けたものです。

私の勧めでクライアント様が自作したものです。

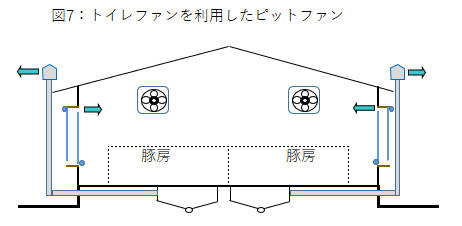

また、トイレファンを図7のように設置している農場もあります。

この場合使うトイレファンは一般家庭用では風力が弱いので、業務用のパワーファンを使うことをお勧めします。

また、冬場は豚舎内で温度むらが出やすいものです。

ここで活躍するのが順送ファンです。

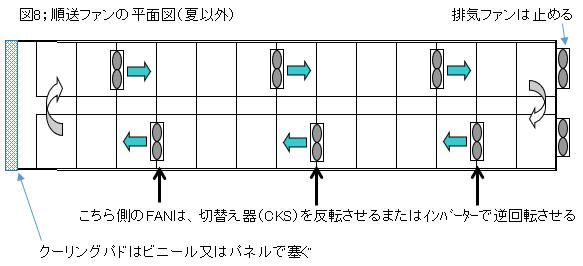

図8のように順送ファンの片側の回転を逆にし、なおかつインバーター制御でゆっくり回します。

片側ずつを別々のインバーターで制御する場合は、インバーターの設定で簡単に逆回転できます。

1台のインバーターで全ての順送ファンを制御する場合は、片側の配線に切替え器を取り付ければ反転できます。

【発電機の選び方】

昨年、千葉県に台風19号が直撃して長期停電が発生してから1年がたちました。

私は何度も、養豚場では発電機を備えるべき事を記事にしてきました。

何日間も停電する事態は日本のどこで発生してもおかしくない時代になりました。

それほど大災害が頻発する気候変動が起こっていると言うことです。

ウインドレス豚舎では停電時の非常入気口を備えているものがあります。

しかし、さび付いたりゆがんだりして開かなかった場合は、豚が窒息死する危険があります。

カーテン豚舎では停電しても豚が窒息死することはありませんが、台風で停電したまま翌日に猛暑になった場合などはダメージが大きくなります。

また、餌が出なければ手給餌しなければなりませんが、それでは十分な給餌量を投入することはほとんど無理です。

井戸水のみを使っている農場では豚の命に直結します。

ですから、農場にある給水ポンプと給餌ラインそして換気扇の半分の台数を回せるくらいの発電機を備えることが必要です。

さて、発電機の必要容量の計算方法ですが、発電機で動かしたい電気機器の消費電流を調べて、その合計値を出します。

電気器具やそれに装備されているモーターの銘板には定格電流として表示されています。

もし銘板が見つからないとか字が消えて読み取れない場合は、クランプメーター(図9)を用いて測定します。

モーターが稼働している状態で、その器具に繋がっているブレーカーの赤、白、黒の電線どれか1本をクランプメーターの輪の中に通して測定します。

あるいは定格出力の合計から必要電流を概算で求めることも出来ます。具体例を示します