|

養豚排水処理の前処理の重要性

養豚場では施設が古くなるにつれて汚水処理が追いつかなくなることが多いものです。

繁殖成績が向上して、在庫頭数が増える事も要因の一つでもあります。

一般的な養豚排水処理の工程は、1次処理(前処理)、2次処理(活性汚泥処理)3次処理(高度処理)に分けられます。

ここでは前処理の重要性について解説していきます。

【水処理基本のおさらい】

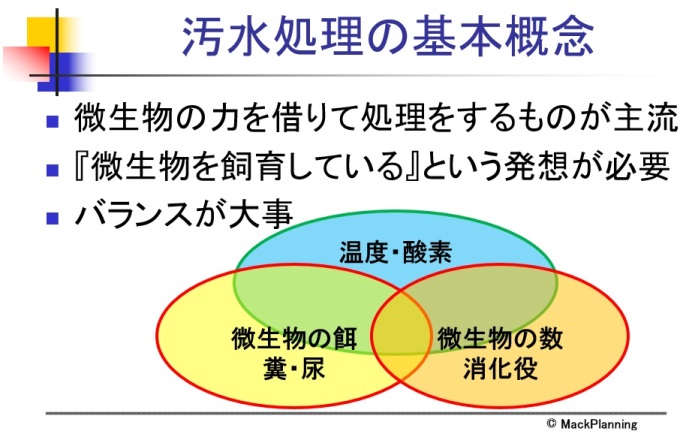

一般的な養豚汚水処理は、活性汚泥法という生物処理によって行われます。

「汚泥」という名が付いていますが、中身は微生物の固まりです。

つまり曝気槽の中で微生物を飼っているのです。

豚舎で豚を飼っているのと同じ感覚で取り扱う必要があります。

図1は活性汚泥法の基本概念です。

微生物の数はMLSS濃度という数値で表されます。

豚の飼育密度と同じで、薄すぎても多すぎてもうまくいきません。

酸素はブロワーやバッキレーターによって供給されます。

これは豚舎の換気と同じで、不足すると豚が病気になるように、浄化処理が悪くなります。

ブロワーやバッキレーターが古くなると送風量が減るので浄化能力が落ちます。

微生物の餌になるのが豚の糞尿です。これが多くなると微生物が食べきれなくなり、処理水の水質悪化になるわけです。

豚舎が古くなるとスクレーパーの糞尿分離が悪くなり、排水中に糞が混じってくるようになります。

そこで曝気槽へ流入する糞やこぼし餌などの有機物を取り除いて、曝気槽の負荷を軽くする役割を担うのが前処理になります。

しかし、排水処理の能力をアップする方法は前処理だけではありません。

図1に則って考えると、曝気槽を大きくして送風量も増やしても良い訳です。

|

浄化槽の処理能力増加対策の比較 |

|

|

|

|

|

|

|

曝気槽増設 |

前処理増強 |

|

メリット |

ランニングコストが安い

(電気料金の増加のみ) |

・初期投資額が少ない

・設置面積が少ない |

|

デメリット |

・初期投資額が大きい

・広い設置面積が必要 |

ランニングコスト大

(凝集剤代金) |

図3は曝気槽増設と前処理創設のメリットでメリットを表にしたものです。

農場の置かれている地理的条件や資金事情を勘案して決めましょう。

【前処理のしくみと効果】

ここでまず、用語BOD,SSのおさらいをしておきます。

BODとは、生物化学的酸素要求量(Biochemical

Oxygen Demandの頭文字)のことです。

養豚排水の汚れ物質は、主に豚の糞尿やこぼし餌、豚毛などの有機物です。

これらの有機物を微生物が分解するときに必要な酸素の重量を用いて表しています。

有機物そのものの重量ではありません。

単位はmg/L(ミリグラムパーリットル)で表します。

SSとは浮遊物質(Suspended

Slidsの頭文字)のことです。

水中に浮遊する粒子径2 mm以下の不溶解性物質の総称のことで、こちらも単位はmg/Lで表します。

養豚排水では主に糞やこぼし餌の分解物です。

豚舎汚水からSSを取り除くとBODのもとになる物質は主に豚尿だけになり、BODが下がります。

ですから、前処理はSS除去率が高い設備ほど効果が高いと言えます。

例えば原水がBOD10,000

mg/L日量30㎥で設計された汚水処理施設があったとします。

ここで処理できる1日の総BODは

10,000

mg/L×30㎥(30,000L)=300,000,000mg=300kgです。

ここにBOD除去率50%の前処理設備を入れると原水の濃度は2倍になっても同じ曝気槽で処理可能になるわけです。

例えば排水量が2割増えたとすれば、

300kg÷50%÷(30㎥×1.2)=15,000mg/L

濃度が1.5倍でもBOD除去率50%の前処理設備を入れて同じ曝気槽で処理できる可能性があります。

可能性がありますと書いた理由は、曝気槽の滞留時間が短くなると処理が間に合わなくなる場合もあるからです。

そのへんは曝気槽の設計業者さんと相談の上で決めて下さい。

【前処理の種類と特徴】

|

前処理方式の違いによる除去率の比較 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BOD除去率 |

SS除去率 |

設備投資 |

ランニングコスト |

特徴 |

流下式

スクリーン |

10〜15% |

20〜30% |

最安 |

最安(ポンプの電気代のみ) |

シサ(除去有機物)の含水率が多い |

|

振動篩 |

10〜15% |

20〜30% |

安い |

安い(ポンプと篩の電気代のみ) |

流下式スクリーンよりも目詰まりが少ない |

高分子凝集剤

+脱水機 |

約40% |

70〜95% |

高い |

高い

脱水機の電気代

+凝集剤 |

脱水機の形式の違いにより、除去率やコストの違いが大きい |

高分子凝集剤

+ポリ鉄

+脱水機 |

40〜50% |

70〜95% |

より高い |

より高い

脱水機の電気代

+凝集剤+ポリ鉄 |

ポリ鉄は無機凝集剤なので、曝気後の排水の脱色に効果がある |

高分子凝集剤

+リセルバー

+脱水機 |

約60% |

99.9% |

最も高い |

より高い

脱水機の電気代

+凝集剤+リセルバー |

脱水ケーキの含水率が70〜75%と低く、堆肥化が容易 |

図4が前処理の種類とメリット、デメリット及び特徴をまとめた表です。

処理能力の高い設備ほど設備コストもランニングコストも高くなります。

まず、自然流下式スクリーンは最も安いですが、スクリーン目詰まりがおきやすいので、頻繁に洗浄する必要があります。

その手間を省くために自動清掃ブラシ付きのモデルもあります。

スクリーンのスリット幅が1〜2mmなので、それ以下の細かいSSは除去できませんから、SS除去率は最も少ないです。

振動篩は字の通り、緩やかに傾斜したステンレスの網を振動させ、その上に汚水を流し込むタイプです。

振動により目詰まりを防ぐ構造ですが、編目が1〜2mmなので、それ以下の細かいSSは除去できません。

ただ、流下式スクリーンよりもシサ(篩かす)の含水率が少なくなります。

次に高分子凝集剤を使った脱水機ですが、糞尿混合豚舎の汚水処理施設では標準的に採用されている設備です。

脱水機の種類は複数のメーカーがそれぞれ独自の方式を採用しています。

まず、ベルトスクリーン式。

これは樹脂製の布で作ったベルトをベルトコンベアー状に動かして、その上へ凝集剤を添加した汚水を流す方式です。

サフティーセパレーターや、ダブルコンベアーがこの方式です。

特徴としては布の目が細かいので、比較的きれいな脱離液(透過した処理水)を得られます。

欠点としてはプレス圧力を高く出来ないので、脱水ケーキ(絞りかす)の含水率が比較的多い事です。

このため、脱水ケーキを堆肥化しづらいので、全豚舎が糞尿混合の農場ではこの点に留意が必要です。

次に多重円盤形型です(写真1)

ヘリオスやツルミの円盤形などがこれに当たります。

円盤と円盤の僅かな隙間から脱離液が透過する仕組みで、脱水ケーキは上下の円盤列の間で圧縮され、

含水率が比較的少なく(75%前後に)できす。

デメリットは、時間当り処理量が同じ機種で比較した場合、最も高額な脱水機です。

次にスクリュープレス。

これは直径1〜2mmの穴が沢山空いたステンレス円柱の中にゆっくりと回るスクリューコンベアが入っている物です。

特徴は含水率の少ない脱水ケーキが得られる事と、故障が少ないこと。

価格は多重円盤式に次いで高価です。

次に可動スリット式。

トンパラフィルター(スパトン脱水機)やスリットセーバーがこのタイプです。

厳密に言えば、前者は固定スクリーンと楕円状に動く可動スクリーンの組み合わせ。

後者は楕円形の円盤を並べて回転させることで波状の動きでフロックを押し出す方式という違いがあります。

いずれも脱離液のきれいさはフロック(凝集剤で凝集されて有機物の固まり)が大きければ良い水質が得られます。

脱水ケーキの含水率は中程度。

設備価格が安く、メンテナンス費も安いのがメリットで、最近では導入件数が多くなっています。

【凝集剤の種類と凝集助剤】

既に高分子凝集剤を使った脱水設備を導入している農場で、さらにBOD除去率を上げたい場合の選択枝として、

無機系凝集剤(ポリ鉄など)を添加する方式やリセルバーという脱水助剤を添加する方式があります。

前処理の能力としては植物性繊維で出来ているリセルバー添加方式の方が上です。

ポリ鉄は前処理で使うよりも浄化槽の排水の色(赤褐色)を薄くしたい場合に3次処理として使う方が良いと筆者は思います。

写真2が糞尿混合の原水です。

写真3が高分子凝集剤のみ添加のフロック状態。

まだ濁っていますし、フロックが沈んでいます。

写真4がリセルバーも添加したフロックの状態です。

フロックが浮いていて、脱離液は透明です。

ペットボトル入りのお茶ぐらいです。

また、高分子凝集剤を使った脱水設備から出た脱水ケーキは粘性が強いため、空気が入り込む隙間が出来にくく、

そのままでは発酵しづらいのです。

しかし、リセルバー添加方式から出た脱水ケーキは植物繊維であるリセルバーが空気を取り込む隙間を作ってくれるためか、

脱水ケーキをそのまま切り返しするだけで発酵が始まります。

【まとめ】

日本の養豚場は限られた土地で営んでいるところが多いですから、前処理をしっかり行うことが、

土地の有効利用の面でもエネルギーコスト(電気代)を抑える面でも重要であることがご理解頂けたことと思います。

あとは、個々の農場の立地条件や糞処理事情を鑑みて前処理機種の選定を行って頂ければと思います。

|