私が昨年、(株)リセルバー社の協力の下に調べたデータが表2です。

サンプル数が少ないので、全国的な平均とは言えませんが、傾向は読み取れます。

BODの値はI農場を除いて全ての農場で規制をクリヤーしています。

I農場は曝気槽が不良状態の時に現状把握として調べた数値です。

窒素の値を見ますと、連続式では現在の暫定基準の600をクリヤーしているところが5農場(70%)ですが、正規の基準値の100をクリヤーしているところはありませんでした。

一方、間欠式(回分式)では、暫定基準をクリヤーしているところは100%で、正規の基準もクリヤーしているところが6農場でした。

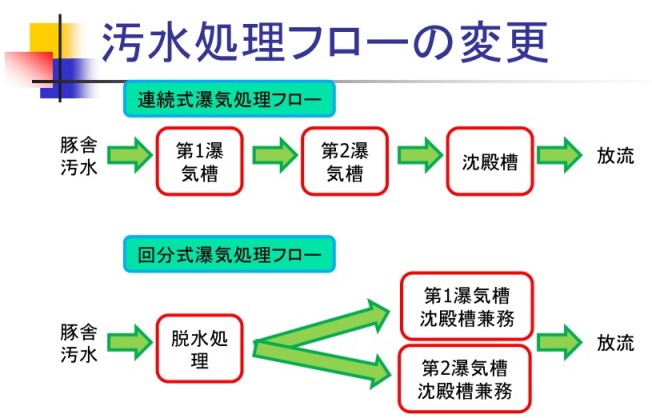

ここで処理方式の違いを少し解説しておきます。

連続式とは豚舎からの汚水をスクリーンや脱水機で前処理したものを、連続的に曝気槽へ投入し、

曝気槽の次段階として沈殿槽または膜処理を介して放流する設備です。

通常、曝気槽は第1~第2または第3と分かれており、処理水が順次送られていく処理方法です。

間欠式(回分式)とは、豚舎からの汚水をスクリーンや脱水機で前処理したものを、調整槽に1日分溜めておき、

容積の大きな1つの曝気槽に1日1回投入します。

曝気槽自体を沈殿槽としても利用する方法で、汚水投入後約16時間曝気した後に曝気を止めて沈殿させ、澄んだ上水を放流します。

この方式にはすり鉢状の槽を使う「複合ラグーン」や、陸上トラック状の槽を使う「オキシデーションディッチ」や、立方体のコンクリート槽を使う方式などがあります。

表2から解りますように、間欠式では排水中の窒素を低減できることが解ります。

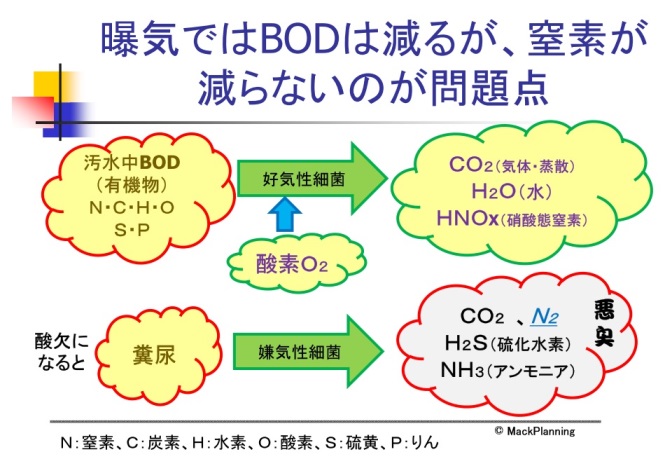

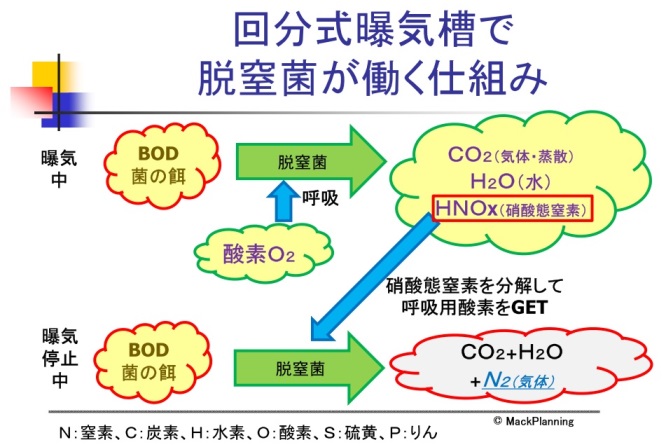

なぜ間欠式では窒素が少なくなるかを解説します。

曝気槽には自然界に存在するさまざまな菌が入り込んできますが、その中に脱窒菌と呼ばれる菌がいます。

曝気行程中は酸素が供給されているので、それを使って呼吸しています。

曝気が止まると曝気槽内は酸欠状態になるので、硝酸態窒素を分解して酸素を取り込む働きをします。

そこで分解された硝酸態窒素から気体窒素が発生して空気中に放出されていきます。

図表3,図表4は曝気槽で有機物が分解浄化されていく仕組みを模式図にしたものです。

さてそれでは連続式曝気槽を現在使っている農場では窒素低減のためにどのような方策を採れば良いでしょか。

一つは、RO膜処理です。これは水分子以外は通過させない微細な間隙を持った膜で濾過する方法です。

排水基準が厳しい地域で採用している農場もありますが、設備コストやメンテナンスコストが高価ですし、

投入量の1/3~1/4の濃縮水が出るので、その処分にも問題があります。

次に曝気槽の後処理として脱窒槽を追加する方法です。

脱窒槽にも化学的処理方法と微生物処理(脱窒菌処理)の方式があります。

化学的処理方法では処理槽をコンパクトに出来ますが薬品代が掛かることと、

回収した窒素化合物をどのように処分するかが問題となります。

窒素肥料として作物に使用することは可能ですが販売するためには肥料取締法に基づく許認可をクリヤーする必要があります。

生物処理型脱窒槽では、脱窒菌の餌となるBODを添加してやる必要があります。

養豚場の場合は汚水原水を少量添加する事になります。

また、生物処理型脱窒槽では反応が遅いので、容積の大きな槽が必要になります。

3番目の方法は、連続処理曝気槽を間欠処理型に改造する方法です。

処理フローが単純ですので、私はこの方法をおすすめしています。

それを模式図に示したのが図表5です。

連続式を間欠式にすると言うことは曝気時間を短くすることです。

そのためには、①曝気槽に流入するBODを減らす。

または、②曝気槽を増設する方法があります。

現在、前処理としてスクリーンだけ設置している農場では、凝集剤を使った脱水機を導入すれば、

曝気槽へ流入するBODを半分ぐらいに少なくできます。

一方、既に前処理に脱水機を導入しているところや、敷地に余裕がある農場では、曝気槽の増設が良いです。

電気代は増えますが、脱水機方式の凝集剤費用よりもランニングコストは安く済みます。

浄化槽を増設する場合は、1日の排水量の3~4日分の槽を作って、それを予備曝気槽として使います。

そして既存の曝気槽を並列に回分式運転するかまたは循環ポンプを入れて第1第2曝気槽を1つの槽のように運転するようにします。

さて、いずれにしても窒素排出量を減らすためには、コストが増加します。

できるだけコストを抑えるために、いくつかの案をご紹介します。

まず、複合ラグーンでは水中曝気レーターを使用していますが7~8年経過すると送風量が半減してしまいます。

曝気レーターの更新が必要になりますが、高価だからとそのままにしていると、浄化能力が落ちてしまいます。

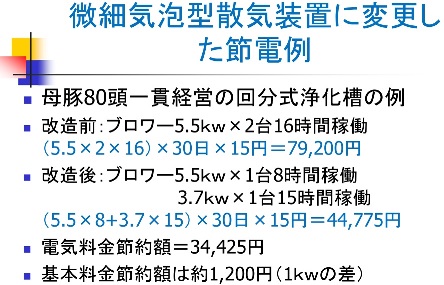

そこで陸上型ブロワーと微細気泡型散気ノズルに交換することをお勧めします。

そうすると出力の小さなブロワーで間に合うため、節電になります。(図表6)

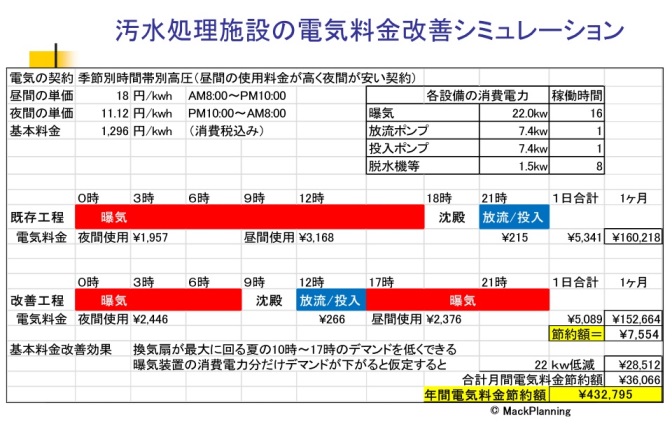

また、回分式の曝気行程を日中に変更し、電気の契約を夜間が単価が安く日中が単価の高いプランに変更することでも電気料金の節約になります。(図表7)

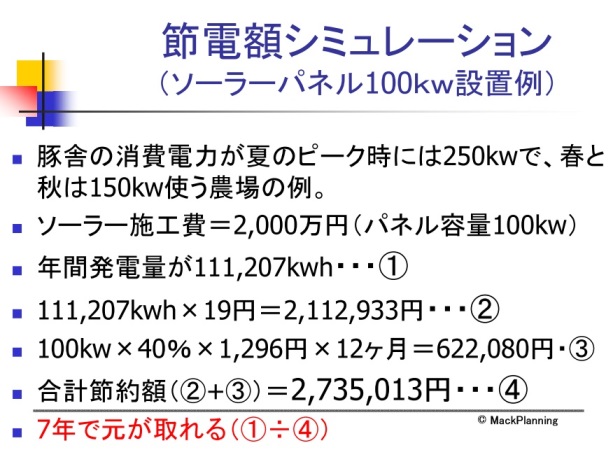

最後に自家使用型太陽光発電を組み合わせた節電方法です。

こちらも電気の契約を、夜間が単価が安く日中が単価の高いプランに変更することが必要です。

日中の高い単価の電力はなるべく自家使用で賄うことで料金を節約します。

自家使用型太陽光発電設備は、中小企業経営強化税制の対象となっているため、設備導入費を即時償却する事が出来ます。

あるいは税額控除を選択することも出来ます。

紙面の都合で詳細な説明は出来ませんでしたが、皆様の農場の設備改善とコスト削減の参考になれば幸いです。