左がフィギュアのランナーパーツの全てである。ライトグレーの成形色に場所によっては、1体分、場所によっては2体分まとめて、それぞれのパーツがランナーにつながっている。これをビスを使って組み立てる事になる。

フィギュアに見るホビー性

ゾイド24シリーズには、1/24というスケールを生かした、首、手、足の動くフィギュアが同梱されていた。それまでの1/72では不可能であった、遊びの広がりが持てるようになったのである。ゾイドでは、このフィギュアは組立済みで同梱されていたが、ゼブルでは、ランナーパーツとして、自信で組み立てるようになって同梱されるようになっている。そして、もう一つ、ゼブルを特徴づけているのが、このフィギュアが2体入っているという事である。

|

|

左がフィギュアのランナーパーツの全てである。ライトグレーの成形色に場所によっては、1体分、場所によっては2体分まとめて、それぞれのパーツがランナーにつながっている。これをビスを使って組み立てる事になる。 |

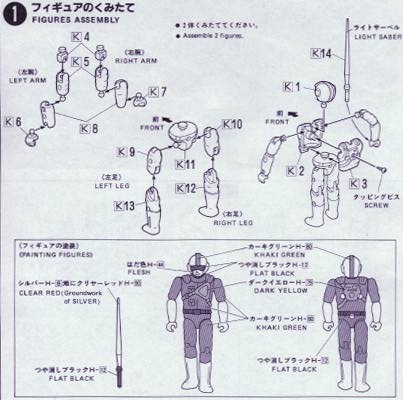

取扱説明書を見る限り、ライトグレーの成形色は、ヘルメットとグローブ、ブーツの3カ所は無塗装のままで完成となるような作りになっていることが理由となっているようである。いずれにしろ、全てモールドでのみ表現されてしまっているため、色を塗らないわけには行かないので、塗装の必要性という面からしても、ホビーの要素が明らかになっていると言える。また、ライトグレーという成形色のおかげで、どのような色への塗装もしやすくなっているのは、最低限の配慮といえるであろうか。

取扱説明書を見る限り、ライトグレーの成形色は、ヘルメットとグローブ、ブーツの3カ所は無塗装のままで完成となるような作りになっていることが理由となっているようである。いずれにしろ、全てモールドでのみ表現されてしまっているため、色を塗らないわけには行かないので、塗装の必要性という面からしても、ホビーの要素が明らかになっていると言える。また、ライトグレーという成形色のおかげで、どのような色への塗装もしやすくなっているのは、最低限の配慮といえるであろうか。

しかし、このゼブルシリーズ。ゼブル本体はゾイドそのもののため、無塗装でも楽しめるような構造になっており、実際本体への塗装は特に推奨されていない。これを鑑みると、フィギュアについても、無塗装で楽しめるような、何らかの配慮がなければ、商品として成り立っていないようにも感じ無くもない。つまり、メインのほうが簡単に組み立てられ、付属品の方が作るのに手間がかかるという、逆転現象が起きてしまっていると言え、手にした者が、どっちが組み立てたくてゼブルを買ったのか突き詰めたとき、疑問をわかせてしまうことで製作意欲を削ぎかねない、構成であることは否定できない。

なぜ、ゼブルにはフィギュアが2体着くのであろうか?

これは、当初のゾイド24の開発コンセプトと重なってくる。メガトプロスとゴーレムを思い浮かべれば一目瞭然。メガトプロスには、ガナーシートとステップがあり、都合3人乗りの機体である。ゴーレムにも背中にステップがあり都合2人乗りの機体である。つまり、もともとゾイド24は、ゾイド1体にいくつものフィギュアを組み合わせて遊ぶことが想定されていたのである。ゾイドでは、ゾイド本体と別にフィギュアセットを発売する事は、スタート1年目から行われていた不思議でない商品展開である。24シリーズもこれにならって、ゾイド本体とは別にフィギュアセットを売り出すことが想定されていたと考えることは不思議ではない。しかし、問題は、思いの外売れなかったことである。24シリーズの根強いファンはいるし、ゾイドという事でそれなりの売れ行きはあげたであろう、だが他の1/72と比較して爆発的に販売がのびなかったことが、24用フィギュアセットの販売を展開しない決定をさせるのには充分な要因であったと考えられる。

この教訓をふまえたのが、ゼブルシリーズであり、最初からフィギュアを2体同梱していることは、当初のゾイド24の時から行われるべき方法であり、遅ればせながら、やっと改善された点と見るべきであろう。

このようにフィギュアが2体着くことになって、もう一つの特徴を助ける必要が出てきた。それが、フィギュアに持たせる武器である。ゾイド24の時からの特徴の一つ、フィギュアの手に持たせることの出来る武器が本体のランナーパーツに用意されていたが、もちろんそれは1体分である。そこで、もう1体分のために、フィギュアのランナーパーツの中に「ライトサーベル」を入れることで、特徴を補っている。

当初のゾイドの時、このフィギュアは、ゾイドの付属品というイメージで、可動部分は多いものの、遊び易さという点で他のこのサイズのフィギュアと比較して、劣っていたのは否定できない。ゼブルになったことで、塗装の必要性という、新たなホビー要素が加わっているが、ギミック面での改善が図られているわけではないので、遊び易さの印象は、ゾイドの時と変わるものではない。しかし、自分で組み立てるという要素が、ある程度ユーザーの加工の余地があるといえ、この余地を作ったことを改善ととる見方もあるであろう。

だが、もともと、工場組立を前提としたパーツ構成のフィギュアであるため、ボールジョイントは分解組立については不可逆的構造と言え、やはり純粋なホビーになり切れていないフィギュアであることは、仕方のないことかも知れない。

ゼブル取扱説明書より転載