【謎ペ~】謎のモバイルデバイスぺージ

制作者:KrK (Knuth for Kludge)

情報・ご感想はこちら

KrK's Cracked Text

>

雑多

【掲載基準】

- 名機

- 転機となった機種

- ガジェット魂を沸き立たせる機種

- その他、特筆すべき機種

電卓・ポケコン

HP-65

- ©1974 Hewlett-Packard

- 世界初の携帯可能なプログラム可能電卓

- 磁気カードにプログラムを格納できる

HP-41C

- ©1979 Hewlett-Packard

- 英数字を表示できる最初の電卓

- プログラム可能電卓

- 英数字表示は使いやすさに革命を起こした

- 数百個の演算や関数を提供している

- 計算用プログラムに留まらず、ゲームも発売された

- クロックアップ(オーバークロック)も試みられた

- 巨大なユーザーコミュニティが形成された

PC-1210

- ©1980 シャープ

- 世界初のポケコン(ポケットコンピュータ)

- BASICを駆使し、関数電卓より複雑な計算ができた

- 一体型のカセットインタフェースとプリンターが存在

- 乱数が無く、ゲームには不向き

PB-100

- ©1982 カシオ計算機

- ポケコン入門機

- およそLSIゲーム2台分という安さを実現

- 低年齢層にも支持された

- キャラクタパターンを多く持ちゲームが作りやすかった

- 数多くのゲームがコンピュータ雑誌に掲載された

fx-7000G

- ©1985 カシオ計算機

- 世界初のグラフ電卓(グラフィック電卓)

- プログラミングも可能

TI-83

- ©1996 Texas Instruments

- グラフ描画・プログラミングが可能な電卓

- バグ(ハッキング)必要無しにアセンブリ言語が使用できた最初の機種

- 欧米で当時の学生がよく使っていた名機

PC-E500

- ©1988 シャープ

- ポケコンの最終形態と言われる

- 新開発の8ビットCPUを採用

- RAMファイル機能を搭載

- 多次元配列や40文字までの変数名が使用可能

- RS-232Cでパソコンと通信が可能

- 日本語フォント『美咲ゴシック/明朝』が作成された

ノートパソコン

PC-8201

- ©1983 NEC

- A4サイズのハンドヘルドコンピュータ

- N-BASICの亜種

- 液晶ディスプレイとキーボードが一体となっている

- ラップトップパソコンの元祖的存在

- Microsoft製の通信ソフトやBASIC、エディタなどを搭載

- 電話機を取り付けてることでデータ通信も可能だった

- 京セラのOEMマシン

- 後の『PC-98LT』、更に『98NOTE』へと繋がっていく

T1100

- ©1985 TOSHIBA

- 世界初のラップトップパソコンと言われる

- MS-DOS

- 海外のみで発売

- 先に発売されたNEC『PC-8401A』は電池などが外付けなため分類外とされる

DynaBook J-3100SS 001

- ©1989 東芝

- 世界初のノートパソコンと言われる

- MS-DOS

- A4サイズと2.7kgで「持ち運べる実用マシン」を実現

- 19万8千円という価格も衝撃だった

- 快適な日本語入力が可能だった

- なお、ラップトップパソコンとノートパソコンに厳格な線引は存在しない

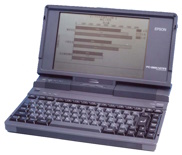

PC-286NOTE executive

©コンピュータ博物館

- ©1989 セイコーエプソン

- PC-9801互換機ノートパソコン

- MS-DOS

- 当時としては非常に先進的なノートパソコン

- 45万8千円と非常に高価

- フロッピーディスクドライブ非実装

- 下記『98NOTE』に先んじて発売された

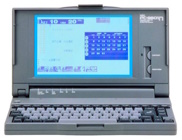

PC-9801N (98NOTE)

©コンピュータ博物館

- ©1989 NEC

- PC-9801ノートパソコン

- MS-DOS

- フロッピーディスクドライブ実装

- 2台目のフロッピーディスクの代わりに「RAMドライブ」を実装

- 本機により「ノートパソコン」という用語が広まったと言われている

- Cバススロットと互換性のある「98ノートバス」を搭載

- 翌年には、売上でJ-3100シリーズを抜いた

PC-9801NC

©コンピュータ博物館

- ©1991 NEC

- 世界初のTFTカラー液晶ノートパソコン

- MS-DOS

- 59万8千円と非常に高価

- オプションでテレビチューナーアダプタが用意された

PS/55 5535-S

- ©1990 日本IBM

- IBM最初のPC/AT互換ラップトップパソコン

- DOS/Vの初版「IBM DOS J4.05/V」を搭載

PS/55note 5523-S

- ©1991 日本IBM

- 「ThinkPadの原点」と呼ばれるノートパソコン

- IBM DOS/V

- レジューム機能搭載

- 「Noteメニュー」でDOSの扱いにくさをカバー

- 当時ノートパソコンとしては好調なセールスを記録

ThinkPad 700

- ©1992 日本IBM

- Windows3.0

- ThinkPadを冠する最初の機種

- 既に赤いトラックポイントを搭載

ThinkPad 550BJ

©ThinkPad Wiki

- ©1993 日本IBM

- Windows3.0

- インクジェット式プリンタ内蔵

- キーボード下から挿入した用紙が背面に排出される

- キヤノンとの共同開発

ThinkPad 220

- ©1993 日本IBM

- PC DOS/V

- 携帯性にこだわったモバイルノートパソコン

- A5サイズ+1kg

- 左上にトラックボール、右上にクリックボタンを搭載

- 持ったままでマウス操作ができる様に設計されていた

- 単3乾電池6本で8時間駆動した

- サブノートというジャンルの草分けとなった

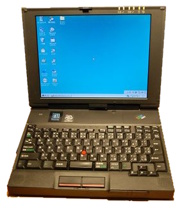

ThinkPad 701C

- ©1995 日本IBM

- Windows3.1

- 分割式キーボード「TrackWrite」を搭載

- 天板を開くとキーボードが飛び出して左右に広がる

- 10.4型の小さな本体で、A4サイズと変わらないキーピッチを実現

- 小型化と、十分なキーボードサイズの確保を両立させた

- キータッチは良好で、TrackPointⅢも装備されていた

- 愛称「バタフライ」

Libretto 20

©コンピュータ博物館

- ©1996 東芝

- ミニノートパソコンというジャンルを開拓したパイオニア

- Windows95

- 慣れればタイピングできるキーボードを装備

- ディスプレイの右側に「リブポイント」を装備

- インターフェイスはPCMCIA TypeⅡのカードスロットのみ

- 付属のI/Oアダプタでシリアル、パラレルポートが使えた

- 当初日本国内でのみ販売された

- Librettoはイタリア語で「小さな本」の意

VAIO PCG-505

- ©1997 ソニー

- VAIOシリーズのノートパソコン第一号

- Windows95

- 厚さ23.9mmと極薄ノートの先駆け

- シルバーやパープルを多用したスタイリッシュなカラー

- 持っていてカッコいいパソコンとして、一気にメジャーブランドに

- 爆発的なヒットとなった

NP-10N(チャンドラ)

©PC Watch

- ©1997 ライオス・システム

- 小型ノートパソコン

- Windows95

- ライオス・システムはIBMとリコーの合弁会社

- 日本IBMとThinkPad220などを開発

- 本機はその直系と言える

- 内蔵バッテリーパックに家庭用ビデオカメラ用のものを流用

- Webで限定発売

- 50時間で300台を売り切り、幻のパソコンと呼ばれた

- ThinkPad535と競合するため、IBMからは発売されなかった

ThinkPad 235(チャンドラ2)

©ThinkPad Wiki

- ©1998 日本IBM

- 小型ノートパソコン

- Windows98

- 上記「チャンドラ」に、画面解像度向上などの改良を施したもの

- 「チャンドラ2」は日立、エプソンダイレクトなどからも発売された

- 長期にわたって使い続ける熱烈なユーザーを獲得した

- その作りこみ様から「幻のサブノート」の異名がある

ThinkPad 240

- ©1999 日本IBM

- 上記「チャンドラ2」の後継機

- Windows9x

- B5サイズながら、A4サイズと同等なインターフェイスを実現

- 周辺機器の接続性が特出していた

- モバイルユーザーの間で人気が高いモデルであった

FMV-BIBLO LOOX S5/53W

- ©2000 富士通

- モバイルパソコンの名機

- WindowsMe

- 1kgを切る重量、カバンに簡単に入るサイズ

- 基本性能に特化したコンパクトタイプ

VAIO U PCG-U101

- ©2003 ソニー

- 両手で持って操作できるミニミニノート

- WindowsXP

- 初期モデルは非力な謎CPU「TM5800」が弱点だった

- 本機ではCeleronを搭載し、弱点を克服

- 人気モデルになった

VAIO U VGN-UX50

- ©2006 ソニー

- スライド式キーボード付きパソコン

- WindowsXP

- ほぼ文庫本サイズで、500gを切る

- 前後2個のWebカメラを搭載

パームトップ機(謎パ~)

Atari Portfolio

- ©1989 ATARI

- パームトップパソコンの走り

- 独自開発のDOS互換「DIP Operating System」

- DIP社からのOEM供給機

- 日本製

- 解像度が独自で、DOSソフトがそのまま動かなかった

- 240×64(40文字×8行)

- PIMアプリケーションを搭載

- シリアルポートなど、様々な拡張ハードウェアが用意された

- 有志によって日本語化がなされた

Poqet PC

- ©1989 Poqet Computer

- IBM/XT互換アーキテクチャ

- MS-DOS

- モノクロCGA

- 「パームトップパソコンの原器」と言える

- Wikipedia「the first subnotebook form factor IBM-PC compatible computer 」

- 後に発売された『Poqet PC Prime』と区別するため「Poqet PC Classic」と改名

- 有志によって日本語化が行われた

- 後に開発元が富士通の関連会社に吸収された

- その小型化技術を応用して作られたのがオアシスポケット

PC-3000

- 1991 SHARP

- 品質の高いパームトップ機

- MS-DOS

- 元々「Portfoli 2」として開発されていた

- 有志によって日本語化が行われた

- SHARP製だが、日本では発売されなかった

Psion Series 3

- 1991 Psion

- PDA的な性格のマシン

- 独自「EPOC-OS」

- 欧州でヒットした

- 有志によって日本語化が行われた

Zeos Pocket PC

- ©1992 ZEOS

- 安価な超小型パソコン

- MS-DOS

- 台湾メーカー「TidalWave」OEM製品

- MS-Worksや予定表、住所録などPIMソフトウェアも内蔵

Poqet PC Plus

- ©1993 Fujitsu

- 『Poqet PC』の後継機

- MS-DOS

- 『Poqet PC』よりでかくてごつい

- 乾電池からバッテリーになった

- バックライト搭載

- 有志によって日本語化が行われた

HP95LX

- ©1991 Hewlett-Packard

- パームトップパソコン往年の名機

- MS-DOS

- Lotus 1-2-3が動くPDAとして発売された

- 名前は「Lotus Expandable」から

- 立派なIBM PC/XT互換機

- PCMCIA TypeⅠ搭載

- 有志によって日本語化がなされた

- 恵梨沙フォント第一水準完成

HP100LX

- ©1993 Hewlett-Packard

- 上記『HP95LX』の後継機

- MS-DOS

- MDA(240×128)からCGA(640×200)に拡張

- そのため、市販のIBM PC互換機用ソフトウェアが活用できた

- PCMCIA TypeⅡになったため、モデムカードなどが活用できた

- 単3乾電池2本で20時間(約1週間)駆動した

- 引き続き日本語化、通称「DOS/C」化が行われた

- 恵梨沙フォント第二水準完成

- クロックアップも実施された

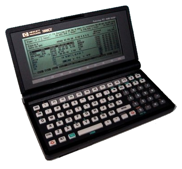

HP200LX

- ©1994 Hewlett-Packard

- 上記『HP100LX』の後継機

- MS-DOS

- 基本はHP100LXと同じ

- 組み込みアプリケーションが更新された

- 1MBメモリ版と2MBメモリ版が存在

- 引き続き日本語化・クロックアップが行われた

- 恵梨沙フォント 1.00

- 日本語化キットが発売され、作業が大幅に簡略化された

- 4MB拡張メモリキットも発売された

- 長らく使われる名機

- 1999年まで生産された

- 生産終了発表時、ユーザーによる反対運動が起きた

HP1000CX

©Studio Pooh & Catty

- ©1995 Hewlett-Packard

- MS-DOS

- HP200LXの廉価版

- 内蔵PIMが省略されている

- それに伴い、ショートカットキーが記号キーに変更されている

- 1MBメモリ

- 何故かあまり話題に上がることが無い

- 純粋DOSマシンと言う意味ではこちらの方が使い勝手が良い筈なのだが…

OASYS Pocket3

- ©1994 富士通

- ポケットワープロ

- MS-DOS

- 1991年オアシスの携帯用として開発されたシリーズの3代目

- 其の実はROM-DOSマシン

- 予定表や住所録なども内蔵し、PDA的な要素を持っていた

HP300LX

- ©1997 Hewlett-Packard

- Windows CE

- 一応、上記『HP200LX』の後継機

- あまり話題に上がることはない

- 1997年、バックライト付き等が施された『HP320LX』発売

- 1997年、クロックアップ等が施された『HP360LX』発売

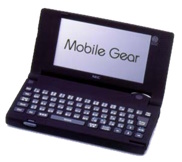

モバイルギア MC-MK

- ©1996 NEC

- モバイルパソコン

- MS-DOS

- 通称「モバギ」

- 長時間駆動、入力し易いキーボードで一世を風靡した

- モデム内蔵

- ユーザーによる解析により「DOS化」が可能に

- DOS化時は、デバイスドライバの用意などが必要であった

- FreeBSD2.2をベースにした「PocketBSD」も作られた

- モデムの替わりにNTTドコモ端末を接続する『MobileGear for DoCoMo』が存在

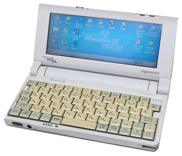

モバイルギア MC-CS

©PC Watch

- ©1997 NEC

- モバイルパソコン

- WindowsCE

- 小型化&軽量化

- モデム内蔵

モバイルギアⅡ MC-R

- ©1998 NEC

- モバイルパソコン

- WindowsCE

- モノクロディスプレイ機とカラーディスプレイ機が存在

- モデム内蔵

- モデムの替わりにNTTドコモ端末を接続する『MobileGearⅡ for DoCoMo』が存在

シグマリオン

©PC Watch

- ©2000 NTTドコモ

- モバイルパソコン

- WindowsCE

- モバイルギアがベース

- NTTドコモの携帯・PHSと接続して使用する

- 代わりに内蔵モデムが外されている

- 筐体はゼロハリバートンがデザイン

- 2001年『シグマリオンⅡ』発売

- 2003年『シグマリオンⅢ』発売

PDA(Personal Digital Assistant)

PF-3000

- ©1983 カシオ計算機

- 初代電子手帳

- 電卓を中心にカレンダー、住所録などを搭載

- PDAの祖先と言える

- なお、「電子手帳」という用語はカシオの商標だそうである

PalmTop PTC-300

©Computer History Museum

- ©1991 ソニー

- 技術のソニーが放ったPDAの源流

- ペンは本体とケーブル接続する必要があった

- 基本的にはPIMソフトのみ

- プログラミングはできなかった

Apple Newton MessagePad

- ©1993 Apple

- 世界初のPDAと言われる

- 手書き認識機能を備える

- ただし、認識率は低く、却って販売不振の一因となった

- 一方で、20年ほど使い続ける人も存在したとか

PI-3000(ザウルス)

- ©1993 シャープ

- PDA

- 電子手帳の延長として発展したもの

- ビジネスマンを中心にが受け入れられ、同社の定番商品となった

- Appleと手書き認識開発で協力し、開発

- よって、Newtonとは親戚関係にあると言える

- 発売当初の正式な商品名は「液晶ペンコム」

- 「ザウルス」は愛称だった

- 様々なフリーソフトが開発・配布された

MI-10(カラーザウルス)

- ©1996 シャープ

- 32bit高機能PDA

- PIシリーズとはソフト面での互換性はない

- 独自OSながらMS-DOS互換のファイルシステムを持っていた

- 反射型液晶やLCフォントを搭載

- 「液晶のシャープ」をアピールする使命を帯びていた

Pilot1000 (PalmOS)

- ©1996 Palm Computing

- 初のPlamOS搭載機

- Hewlett-Packardの子会社が開発

- 素早い反応速度などで手軽に入力できるのが強みだった

- パソコンと簡単に連携できるのも評価された

- 当時のPDAマーケットシェアの3分の2をおさめるヒット商品となった

WorkPad

- ©1996 IBM

- PalmOS

- 基本的にPalm製品にIBMのロゴを載せたもの

- 利益がいまひとつであったらしい

CLIE (CLIÉ)

- ©2000 ソニー

- PalmOS

- PDAではなく「パーソナル・エンターテインメント・オーガナイザー」

- エンターテインメントツールとして、PalmOSを拡張

- いち早く高解像度カラー液晶を搭載

- マルチメディア路線を選んだ結果、PDAと縁の無かった層にも使用された

- 名前は「Communication Linkage for Information & Entertainment」から

- QWERTYキーボード搭載機あり

Zaurus SL-C700

©ASCII.jp

- ©2002 シャープ

- Linuxを入れたモバイル端末

- 手に持って打てる小型QWERTYキーボード

- 動作は遅かった

- 有志による解析で機能の発展が進んだ

スマートフォン

BlackBerry

- ©2002 Research In Motion

- QWERTYキーボード搭載携帯電話

- セキュリティが高く、欧米の法人分野で広く使われた

- 日本でも約4,000社が導入していたと言われる

W-ZERO3(WS0003SH)

- ©2005 シャープ

- QWERTYキーボード搭載PHS

- Windows Mobile

- 「ガラケー」全盛期に、異色の携帯電話として注目された

- 「元祖スマートフォン」と言われることも

- パソコンとデータを同期することができた

- パソコンと接続し、モデムとして利用することも可能

- プリインストールのMicrosoft Office Mobileで閲覧・編集が可能

- 予約で初回出荷分が満了するなど売上好調であった

- NetBSDが移植されている

W-ZERO3[es](WS007SH)

- ©2006 シャープ

- QWERTYキーボード搭載PHS

- Windows Mobile

- 一般的な携帯電話に縮小

- esは心理学用語で「本能的な欲求」の意

Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)

©Amazon

- ©2007 シャープ

- QWERTYキーボード搭載PHS

- Windows Mobile

- 小型化の一方で、液晶を大型化(2.8"→3.0")

- 長らく使われることになる名機

- 通称「アドエス」

- CPU高速化、メモリ増量化、高解像度化(640×480→800×480)

WILLCOM 03 (WS020SH)

- ©2008 シャープ

- QWERTYキーボード搭載PHS

- Windows Mobile

- 小型化

- ワンセグチューナー追加

- Bluetooth追加

- 液晶面のフラット化

- 上記『アドエス』より人気がなかった

- 理由は、…なんでだっけな?

HYBRID W-ZERO3 (WS027SH)

- ©2010 シャープ

- 携帯情報端末

- Windows Mobile

- キーボードが無くなった

- PHSと3G携帯電話(W-CDMA)の両通信方式に対応

iPhone

- ©2007 Apple

- 一般に「スマートフォン」と言うと、これが初代

- 全面タッチパネルを初採用

- 専用OS『OS X iPhone』が開発・搭載された

- 2008年バージョン3から『iPhoneOS』と改名

- 2010年バージョン4から『iOS』と改名

Android

- ©2008 Google

- スマートフォンおよびタブレット用OS

- 初の搭載端末はT-Mobile『T-Mobile G1』

- オープンソース

- 一部キーボード搭載端末が存在

Windows Phone

- ©2010 Microsoft

- スマートフォン用OS

- 当時最新だったWindows7に合わせ、バージョンは「7」から開始

- 初の搭載端末はDell、HTC、LG電子、Samsungの4社から発売

Windows 10 Mobile

©ITmedia

- ©2015 Microsoft

- スマートフォン用OS

- デスクトップ版Windows10とプラットフォームを統一

- 初の搭載端末はMicroSoft『Lumia 950』『Lumia 950 XL』

その他

PenTop PT-304V

- ©1992 ワコム

- タブレットパソコンの走りと言える

- Windows for Penという、Windows3.0ベースのOS

- 付属のペンで直接入力できた

- 肝心のWindows for Penが別売り

PalmTopPC 110

- ©1995 日本IBM

- 超小型ノートパソコン

- 158mm×113mm(ThinkPad220の半分サイズ)、690g

- PC DOS/V+Windows3.1

- Windows95が動いたという報告あり

- 左上にトラックポイントとクリックボタンを配置

- 片手でWindowsを操作可能な様に設計されていた

- ノートパソコンをそのまま小さくした造形がマニアの心をくすぐった

- 電話線を繋げば単体で電話になる

- シリアルポートなどを配した拡張ドック(ポート・リプリケーター)を同梱

- PCMCIA TypeⅢのHDDカードが使用可能

- 愛称「ウルトラマンPC」

Chipcard TC-100

- ©1995 日本IBM

- カードサイズのコンピュータ

- PCMCIA TypeⅡカードサイズ(厚さ5mm)

- スロットにそのまま挿さり、パソコンと連動できた

- 自作プログラムが動いた

ChipCard VW-200

- ©1996 日本IBM

- PCカードサイズのコンピュータ

- 二代目モデル

- 二つ折り型に

- PCMCIA TypeⅢカードサイズ(厚さ10.5mm)

モバイルギア MC-MP

- ©1996 NEC

- MS-DOS搭載PDA

- タッチパネルによるペン操作モデル

- キーボードは無い

- 独自メニュー「UNISHELL」を搭載

- MS-DOS機として使うことはできない

- モデム内蔵

Ruputer

©Quiet Life

- ©1998 セイコーインスツルメンツ

- PCアーキテクチャ搭載の腕時計型端末

- 十字カーソル+4ボタンで操作

- 「Fontset」を「Japanese」にすると日本語表示可能

- 本体にファイラを内蔵

- Windowsとも連携できる

- 早過ぎたウェアラブルデバイス

iモード

©富士通

- ©1999 NTTドコモ

- 世界初の携帯電話IP接続サービス

- 初の対応機種は富士通『デジタル・ムーバF501i HYPER』

- Javaでプログラミングできた

P/ECE

- ©2001 AQUAPLUS

- 携帯ゲーム端末

- 電池込みで92gという小型軽量端末

- C言語による開発環境が同梱されていた

- 有志によって多くのゲームなどが作られた

- 日本語エディタ「P/Edit」も作られた

京ぽん (AH-K3001V)

- ©2004 京セラ

- PHS(AirH" Phone)

- 日本国内携帯電話・PHSとして初めてウェブブラウザにOperaを搭載

- パソコン向けのウェブページも表示することができた

- JavaScriptを利用して、有志によって簡易アプリケーションが開発された

- パソコンとの高い親和性がコアなユーザ達の人気を博した

- 「京ぽん」は愛称であったが、後に京セラにより商標登録された

- 「京セラ」と、AirH" Phoneがなまった「味ぽん」から

iPod touch

- ©2007 Apple

- 携帯型デジタル音楽プレイヤー

- 全面タッチパネル採用型

- 後の『iOS』である『OS X iPhone』を採用

iPad

- ©2010 Apple

- タブレット型コンピュータ

- 『iOS』を採用

- 2012年小型版『iPad mini』発売

- 2013年薄型・軽量版『iPad Air』発売

- 2015年上位版『iPad Pro』発売

Kindle

- ©2007 Amazon

- 電子書籍リーダー

- 電子ペーパー「E Ink」ディスプレイを搭載

- モノクロ

- アプリケーション「Kindle無料アプリ」の配信も行っている

- パソコンを介さずに電子書籍をダウンロードできるのが強みだった

Kindle Fire

- ©2011 Amazon

- 電子書籍リーダー

- Androidをベースに独自開発された「Fire OS」

- フルカラー

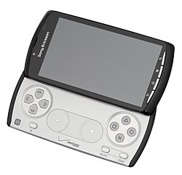

Xperia PLAY SO-01D

- ©2011 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ

- ゲームキー付きスマートフォン

- Android端末

- PlayStation Storeから初代PlayStationゲームを導入可能

- Androidマーケットからもアプリケーションを導入可能

Apple Watch

- ©2015 Apple

- ウェアラブルコンピュータ(スマートウォッチ)

- iPod nanoに通知機能等を付与

- iPhoneと連携して初めて可能な機能も多い

- 独自のwatchOSを採用

- Steve Jobs亡き後、初の新カテゴリー製品

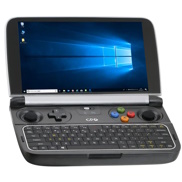

GPD WIN

- ©2016 GamePad Digital

- ゲームコントローラー搭載の携帯型コンピュータ

- Windows10がフル動作する

GPD WIN2

- ©2018 GamePad Digital

- 強化版

- アナログスティックの配置が外側に変わっている

- 全体的に丸みを帯びた

GPD WIN3

- ©2021 天空

- Windows10

- 画面がスライドしてQWERTYキーボードが現れる様に

- ドッキングステーションによる外部拡張端子も存在

GPD WIN4

- ©2023 天空

- Windows11

- PSVita型に

GPD WIN Mini 2024

- ©2024 天空

- Windows11

- 『GPD WIN2』の後継機

- クラムシェルUMPC(Ultra-Mobile PC)

- 別売り脱着式グリップを用意

最終更新:2025/06/26

主要参考文献

- DOS/V POWER REPORT「PC/AT互換機名鑑」

- 月刊アスキー「完全保存版パソコン30周年」

- さらば愛しのDOS/V

主要参考ページ

©Wikipedia、他:当ページでは引用の範囲内で画像を使用しています。

免責事項

©コンピュータ博物館

©コンピュータ博物館 ©コンピュータ博物館

©コンピュータ博物館 ©コンピュータ博物館

©コンピュータ博物館

©ThinkPad Wiki

©ThinkPad Wiki

©コンピュータ博物館

©コンピュータ博物館

©PC Watch

©PC Watch ©ThinkPad Wiki

©ThinkPad Wiki

©Studio Pooh & Catty

©Studio Pooh & Catty

©PC Watch

©PC Watch

©PC Watch

©PC Watch

©Computer History Museum

©Computer History Museum

©ASCII.jp

©ASCII.jp

©Amazon

©Amazon

©ITmedia

©ITmedia

©Quiet Life

©Quiet Life ©富士通

©富士通