TEAC

V-970X

ティアックの3桁ナンバー最高峰、V-970Xです。

1987年とか、そのあたりの発売だったと思います。コバルトアモルファスの3ヘッド+デュアルキャプスタンという構成はよくあるものですが、TEAC独自の電磁ブレーキをS側リールに組み込んだヒステリシステンションサーボまでも搭載した完成度の高い最終進化形のメカを搭載しています。

テープキャリブレーションも左右独立で緻密に調整できるようになっており、いぢくるのが好きなコダワリ派には嬉しい装備がココロをくすぐってくれます。

定価は確か99800円だったと記憶しています。その後各社から気合いの入ったデッキが多数出撃してきましたので、その隅に追いやられてしまったと記憶していますが.....。価格の割には軽くて小さいですし数値スペックを前面 に押し出した他社の戦略的カタログにはインパクトの点で今一歩及ばなかったのは事実。 そんな反省点を多数抱えてしまったこの970Xですが、その教訓を生かして次回の 「4桁シリーズ」からはデザインも一新し巻き返しを計るのでありました。

今回のブツはH/Oでたまたま見つけた物をゲットしてきました。

今回のブツはH/Oでたまたま見つけた物をゲットしてきました。

不動のジャンクとはいえ、これまた結構な価格でした。ちくしょう!足下見やがって!!って思いつつもレジでカード炸裂させてしまうのでありました(^^;

キレイにラップしてあったのでとてもキレイな状態に...見えました。いや、あのラップ作戦は要注意ですね。キズの状態などがわかりにくく、持ち帰ってラップをはがしたら予想以上にキズだらけでガッカリ...なんて事を数多く経験しています。

今回のブツも、それなりでした。

早速内部を拝見です。

早速内部を拝見です。

いぢくられた形跡は無いのでひとまず安心です。最近のH/Oのジャンクも修理系サイトの影響でとんでもねぇのが有るので油断なりません。

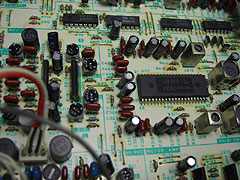

メイン基板はV-970XだけでなくR-919XやV-870と共用できるように設計されています。メイン基板にすべての回路が組まれ、dbxのみ追加基板という形で構成されています。

メイン基板はV-970XだけでなくR-919XやV-870と共用できるように設計されています。メイン基板にすべての回路が組まれ、dbxのみ追加基板という形で構成されています。

しっかり設計されたものではありますが、他機種との共用を前提にしているあたり、コスト優先の設計であるといえます。

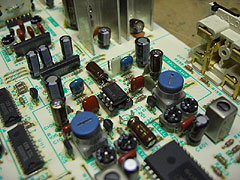

dbx基板です。もちろんハンダ修正は必須です。

dbx基板です。もちろんハンダ修正は必須です。

V-870ではdbx基板が付いていないだけで基本性能は970Xと同じです。

再生イコライザはM5220一発で、ドルビーはCX20187でした。

再生イコライザはM5220一発で、ドルビーはCX20187でした。

高級デッキにはCX20188が定番ですが、あえてCX20187を採用したのは電源電圧が±7VとdbxのAN6291と同じで済むため、電源を共用できるというメリット(=コストダウン)があるためでしょう。

当時のdbx搭載デッキの大半はこの組み合わせでした。

録音アンプ系です。

録音アンプ系です。

オペアンプはM5218でHXプロはuPC1297Cと定番です。

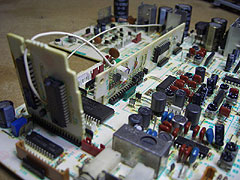

電源部です。

電源部です。

う〜ん、ちょっと貧弱かなぁ...?

アナログオーディオ系には、ちょっとイイ奴が使われていますが...。

では早速バラバラにしてメンテ開始です。

では早速バラバラにしてメンテ開始です。

メイン基板を取り出すのにシャーシまでバラバラにしなければならないのがなんとも....。

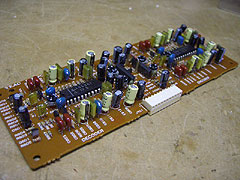

まずはメイン基板から攻めていきましょう。

まずはメイン基板から攻めていきましょう。

こういう基板の根本は無条件で再ハンダが必要です。

こういう基板の根本は無条件で再ハンダが必要です。

その他、コネクタなど直感で攻めていきます。

電源部もしっかり再ハンダが必要です。

電源部もしっかり再ハンダが必要です。

しかしこの電源部、実装密度が高くヒートシンクに電解コンデンサが接触するようなレイアウトになっています。

これはおせじにも良いとはいえません。コンデンサの寿命にも大きく影響してしまいます。実際にESRを測定してみましたが、かなり微妙な感じで要交換レベルでした。

そこで105℃品に交換する事にしました。

そこで105℃品に交換する事にしました。

また同じ位置に付けると同じ結果になりますので、出来るだけヒートシンクから遠ざけるようにしました。

ヘタッピ作業のように見えてしまいますが、仕方ないでしょう。

ついでに電源の平滑用コンデンサも交換しておきました。

ついでに電源の平滑用コンデンサも交換しておきました。

在庫品を利用したので、アナログ系は若干の容量アップ(強化?)となりました。

再生イコライザ周辺もコテ入れします。

再生イコライザ周辺もコテ入れします。

せっかくですのでオペアンプをソケット式にして、音質に影響するカップリングとパスコンを音響用のイイ奴に交換しました。

寝かせて取り付けたのは、オペアンプ交換が行いやすいようにするためです。

dbx基板のコネクタ部分を中心に再ハンダしておきます。

dbx基板のコネクタ部分を中心に再ハンダしておきます。

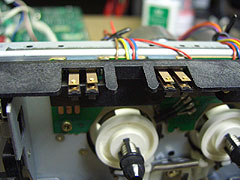

FL表示&操作スイッチ部です。

FL表示&操作スイッチ部です。

操作による力が加わる部分でハンダ割れし易い部分ですね。

FLの根本も割れて接触不良とまではいきませんが、こんな感じになっています。

FLの根本も割れて接触不良とまではいきませんが、こんな感じになっています。

恐らく工場での生産では、ハンダ付け後にFLを固定していたのでしょう。そのストレスがそのまま足にかかったままになっているようです。こうなると割れやすくなるんですよね。

再ハンダすると足の位置が動くので、結構なストレスだったようです。

FL駆動回路も取り外して再ハンダしておきます。

FL駆動回路も取り外して再ハンダしておきます。

過去にこの部品がハンダ割れを起こしFL不灯になった機体を見た事があります。

操作スイッチも新品交換しておきます。

操作スイッチも新品交換しておきます。

古いので、スイッチの反応が悪くなってて当然。バラしたついでに交換です。

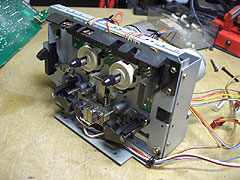

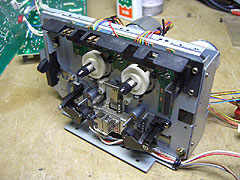

さて次はメカに着手します。

さて次はメカに着手します。

けっこう横に長いメカですね。だからセンターメカに出来なかったのでしょう。

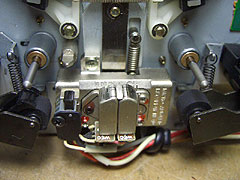

コンビネーションっぽいですが、実は録音ヘッドと再生ヘッドがダイキャストベースに独立で取り付けられています。

コンビネーションっぽいですが、実は録音ヘッドと再生ヘッドがダイキャストベースに独立で取り付けられています。

いぢられた跡が見られるのがちょいと不安です...。

さて、これからイヤ〜な作業を開始します。

さて、これからイヤ〜な作業を開始します。

ベルトが...ベトベトです。

ベルトが...ベトベトです。

これ、キレイにふき取るのが物凄く大変なんです。それなりの薬品も使いますので手も荒れるし(^^;

もちろんフライホイールも...ベルトがくっついています。

もちろんフライホイールも...ベルトがくっついています。

こんな感じです。衣類に付くと絶対落ちませんし、カミさんに叱られます(^^;

こんな感じです。衣類に付くと絶対落ちませんし、カミさんに叱られます(^^;

根性で磨き上げました。

根性で磨き上げました。

これだけで軽く1時間。精神的にも重労働です(^^;

さて、あとはいつもの作業です。

さて、あとはいつもの作業です。

エンコーダー部分の接点も軽く磨いて接点グリスを塗布しておきます。

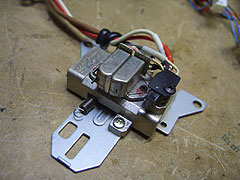

電磁ブレーキ内蔵のリール部分です。

電磁ブレーキ内蔵のリール部分です。

とりあえずアイドラーローラーはグリップ復活処理を行います。

ヘッドブロックを外して、古いグリスを撤去します。

ヘッドブロックを外して、古いグリスを撤去します。

硬化まではしていませんでしたが、全てセラミックグリスに入れ替えです。

外したついでにヘッドブロックも磨き上げます。

外したついでにヘッドブロックも磨き上げます。

元通

りに組み付けます。

元通

りに組み付けます。

ピンチローラーも新品みたいでしょ?

単なる自己満足の世界ですが、自己修理でしか出来ない作業...いや、楽しい作業ですね!

そうそう、このリーフスイッチの接点も磨いておかないとです。

そうそう、このリーフスイッチの接点も磨いておかないとです。

接触不良を起こすと、テープセレクターが正常に機能しなくなります。

これでメカの整備は完了です。

これでメカの整備は完了です。

ベルトが溶けていなければラクチンなんですけどね。ラクに済まない年式になってきたって事でしょうかね。

あとは全部元通

りに組み付けます。

あとは全部元通

りに組み付けます。

ハイ、とりあえず組み付け完了!

ハイ、とりあえず組み付け完了!

動作も快調です!

あとはいつものように各部を調整します。

あとはいつものように各部を調整します。

録音ヘッドがいじくられてて位置が出ていませんでした。恐らく再生アジマスと間違えていぢってしまったのでしょう。

あとは外したフロントパネルを洗浄して外装パーツを組み付ければ完了です。

磨き上げた外装を組み付けて完成!ピッカピカ!!

磨き上げた外装を組み付けて完成!ピッカピカ!!

天板とサイドウッドはコンパウンドで軽く磨きましたが、それだけでも印象が変わるもんですね。少し離れて見ると新品みたい(^^)

う〜ん、気持ちいいですね!

今までの苦労が報われます。

左右独立のキャリブレーション、ツマミがいっぱいでイイですね!

左右独立のキャリブレーション、ツマミがいっぱいでイイですね!

一度こういうモデルに触れてしまうと、オートキャリブレーションなんか使う気にはなれなくなりますね。

ま、オートはオートの美点や魅力がありますが、男は黙ってマニュアルですよ!!

カセットホルダーもアクリル用コンパウンドでピッカピカになりました。

カセットホルダーもアクリル用コンパウンドでピッカピカになりました。

う〜ん、やっぱりサイドウッドの付いているモデルは所有する喜びが違いますね!

試聴

実はV-970Xは過去にも数台手がけています。R-919XやV-870を含めると結構な台数になると思います。音質に関してはこれらとほぼ同じです。しかし、走行安定性という点ではV-970X/870Xが群を抜いて安定しています。

低域はソフトフォーカス気味ですが無理を感じさせないので、それが安心感にも繋がっているようです。ボーカルは艶っぽい演出が感じられるもので、悪くはなくむしろこちらのほうがソースによっては存在感?が感じられるかもしれません。どちらかというと、ドライ系の音が得意のようです。

元気の良いキラキラした高域ですが、個人的にはもう少し抜ける感じが欲しいところです。コイル共振による高域補償を行っている仕様上、仕方ないのかもしれません。でも逆にこれがアナログっぽい雰囲気を作っているのだと思います。

左右独立のキャリブレーション機能は、古いテープでも安定した性能を引き出す事が出来ました。左右偏差の大きいテープでもキレイに合わせられます。ソースとテープを切り替えても差が僅かで、dbxを併用すれば豪快なレコーディングを満喫できます。

良くも悪くも昔からのTEACの音ですね。その方向の音が好きな人ならV-970Xはベストな1台となるでしょう。

そう、だから気が付いたら何台も...(^^;

デザイン、音質、走行性能、サイドウッド...すべてにバランスが取れた地味ながら完成度の高いデッキでした。