Technics

RS-B90

型番からして、当時の上位モデルと思われるテクニクスブランドのデッキです。

電源ケーブルに1984とありましたので1984年頃の製品でしょうか。3ヘッドでシングルキャプスタン、独特のデザインにdbx付き!テクニクス色の強い1台です。

そう、今回のブツは狙ってて入手した物ではなく、たまたま通

りかかったH/Oで見つけて衝動買いした物なんです(^^;

そう、今回のブツは狙ってて入手した物ではなく、たまたま通

りかかったH/Oで見つけて衝動買いした物なんです(^^;

「再生しました」という事でしたので結構なお値段でした。でも、なんともいえない魅力を感じてしまい、ヘッドの状態もマズマズでしたので持ち帰る事にしました。

なんともいえない魅力の一つに、この懐かしいテクニクスのデザインがあります。

なんともいえない魅力の一つに、この懐かしいテクニクスのデザインがあります。

一般的には不評でしたが(私も当時はキライでした)今になってみると個性的で味がありますね。

パーなソニックではなく「テクニクス」っていうのもポイント高いですね(^^;

パーなソニックではなく「テクニクス」っていうのもポイント高いですね(^^;

当時の流行ともいえる薄型デザインが時代を感じさせてくれます。

好みがハッキリと分かれてしまう操作ボタン。

好みがハッキリと分かれてしまう操作ボタン。

当時のテクニクスはこの路線で攻めてましたね。

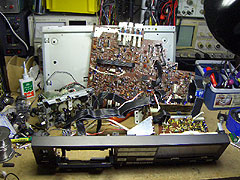

さて、懐かしさに浸るのはこのくらいにして、早速内部を拝見としましょう。

さて、懐かしさに浸るのはこのくらいにして、早速内部を拝見としましょう。

1984年式なのに「再生しました」はないでしょう!

過去に何らかのメンテナンスが施されているはずです。まずはその辺りから見極める必要があります。

ぎゃあぁぁぁぁぁ!!!!!!!

ぎゃあぁぁぁぁぁ!!!!!!!

勘弁してくださいよ〜。ベルトの代わりに輪ゴムときたもんだ!!

こりゃ、素人さんがいぢくったとんでもねぇ超ジャンク品だぁ!

もうね、この時点でテンションが一気に下がりきりましたよ。

このデッキ、一体どこまで手を加えられた物なのか...

このデッキ、一体どこまで手を加えられた物なのか...

素人さんでもある程度の技術を持った人なら問題ないのですが、輪ゴム作戦を安易に持ち出すあたり、油断なりません。

このまま潰すかどうするか...しばし考えて、考えた結果、作業を続行しバッチリ仕上げる事を決意しました。

やるからには徹底的にやります!

やるからには徹底的にやります!

まずは基本中の基本である電源部のリフレッシュ。電解コンデンサを全数交換します。

それだけの作業なのに、ここまでバラさなきゃならないなんて...(^^;

作業性は、良いとは言えません...。

懐かしいコンデンサが付いています。

懐かしいコンデンサが付いています。

かれこれ20年以上前ですので無条件で交換です。

在庫品を使いましたので若干の容量

アップ(強化)となりました(^^)

在庫品を使いましたので若干の容量

アップ(強化)となりました(^^)

105℃品ですので耐久性もバツグン?!です。

電源部の後はメイン基板をチェックします。

電源部の後はメイン基板をチェックします。

ざっと点検しましたが、幸いな事に基板には荒らされた形跡がありませんでした。

ざっと点検しましたが、幸いな事に基板には荒らされた形跡がありませんでした。

良かった、本当に良かったです!

素人さんだから、基板まで手を出さなかったのかもしれません。

ま、私も素人ですけどね、ガンガン手を出しますよ!

再生イコライザ周辺です。

再生イコライザ周辺です。

オペアンプ一発でM5220Lが使われていました。

M5220ってこの頃からこの分野で圧倒的シェアを確保していたのですね。

dbxはお馴染みのAN6291です。

dbxはお馴染みのAN6291です。

こちらもこの分野では採用率ナンバーワンではないでしょうか。

ドルビーはTDAナントカっていう物でした。それを2段にしてドルビーC対応です。

ドルビーはTDAナントカっていう物でした。それを2段にしてドルビーC対応です。

う〜ん、この石は初対面かもしれません。

録音アンプ&バイアス発振回路周辺です。

録音アンプ&バイアス発振回路周辺です。

これといって、特別なものはありません。もちろんclassAAなんてのも付いてないです(^^;

古い機械ですから、ハンダ割れ対策は必須!徹底的に行いました。

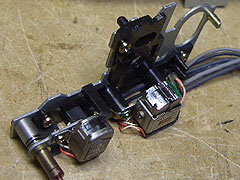

さて....次はいよいよメカです。

さて....次はいよいよメカです。

いつもなら真っ先にメカをやるのですが、今回は........後回しになっちゃいました。

でも、気を取り直して作業開始です!

素人さんによる整備とはいえ、走行系は比較的キレイにしてありました。

素人さんによる整備とはいえ、走行系は比較的キレイにしてありました。

恐らく、自分で使う為に自分で出来る事を最大限行った証だと思います。

これが、金儲け目的の転売修理業者さんの作業になると、なんといいますか、ガッカリする仕上がりなので一目でわかりますね。

このデッキは、それなりに大切にされていたものだと思います。ちょっと安心!

フレキ基板が使われていたりと、造りもなかなか個性的...?!

フレキ基板が使われていたりと、造りもなかなか個性的...?!

年数経過すると、フレキは怖いのでちょっと苦手です。

オーソドックスなメカですね。

オーソドックスなメカですね。

樹脂パーツの割れもなく、とても20年以上前の物とは思えません。

きっと、保管環境が良かったのでしょう。

アイドラーローラーは滑り気味でしたのでヤスリで磨いて専用の液体で処理します。

アイドラーローラーは滑り気味でしたのでヤスリで磨いて専用の液体で処理します。

これでグリップも復活!

さすがにグリスはグリスでなくなっていました。

さすがにグリスはグリスでなくなっていました。

なんといいますが、「みたらし団子のパックを2日くらい開けっ放しにして硬化しちゃったタレ」 みたいな感じであります。

見つけてしまった以上、このままにしておくわけにはいきません。

可動部分は全てバラしてセラミックグリスに入れ替えます。

可動部分は全てバラしてセラミックグリスに入れ替えます。

元々の硬化したグリスはパーツクリーナー併用でふき取ります。

元々の硬化したグリスはパーツクリーナー併用でふき取ります。

ヘッドブロックを改めて良く見ると、何と樹脂製!

ヘッドブロックを改めて良く見ると、何と樹脂製!

鉄板プレスでもなくダイキャストでもなく樹脂と来たもんだ!!

でもまぁ、当時は抜き型よりも樹脂成形のほうが精度が出しやすかったのかもしれません。

いや、今の時代なら間違いなく全部樹脂ですね(^^;

グリスを入れ替えて元通

りに組み付けます。

グリスを入れ替えて元通

りに組み付けます。

ヘッドブロックの昇降がよりスムースになった・・・ような気がします(^^;

さて、問題の輪ゴムです。

さて、問題の輪ゴムです。

無理矢理付けてあったので、擦れてカスが飛び散っています。

これ、除去するのがけっこう大変なんですよね。だから輪ゴムはキライです!

このメカは、リールモーターでメカのモードを動かしていました。輪ゴムの部分はまさにその部分です。

このメカは、リールモーターでメカのモードを動かしていました。輪ゴムの部分はまさにその部分です。

リールモーター併用だとメカも回りっぱなしになりますので、絶妙なタイミングで動力伝達を電磁プランジャでコントロールするという手法はアイワのメカと基本的な考えは同じですね。

このように、輪ゴムとかだと元のサイズがわからないんです。だから素人さんのいぢった機体は元の状態がわからなくなるのでイヤなんです。

このように、輪ゴムとかだと元のサイズがわからないんです。だから素人さんのいぢった機体は元の状態がわからなくなるのでイヤなんです。

何度か現物合わせをして、手持ちの中からピッタリの物を見つける事ができました。

これでメカのメンテは完了しました。

これでメカのメンテは完了しました。

一通

りメンテが終わりましたので、あとは元通りに組み立てるだけです。

一通

りメンテが終わりましたので、あとは元通りに組み立てるだけです。

組み立て完了!

組み立て完了!

通電及び動作もOKです!良かった良かった!

あとはいつも通

りに調整して完了です。

あとはいつも通

りに調整して完了です。

シングルキャプスタンなので走行系の調整もラクチンですね。

ぐちゃぐちゃだった配線もキレイにまとめておきました。見えない所ですけどね、ちゃんとやりますよ!(単なる自己満足)

軽く試聴

音は....なんといいますか、これといって...別に...(^^;

一言で言えば昭和の音ですね。レンジは決して広くないです。高域もLPFの如く減衰し、聴いていて面 白みに欠けるのは確かです。

華もなく地味〜な感じですね。

でも、付帯音とでもいいましょうか、その類の音は感じないです。これはアナログデッキとしてある意味凄い事だと思います。

更に驚いたのは自己録再による音質。パワー感もあってかなり好印象です。私が思うに再生能力よりも録音能力のほうが数段上だと思います。

かなり地味なデッキですが、真面目で基本性能は意外と高いように思えました。少し使い込まないと良さが体感できないタイプのデッキですね。

次回は是非RS-B100を.....!?