当時のテクニクス普及価格帯?だったB705です。

いや、本当はB905を狙っていたのですが、こういう物を狙っている変人が私以外にも多数いらっしゃるようで、金欠サラリーマンの私にはとても太刀打ちできませんでした(泣)。

そこで、基本的な部分は共通であろうと思われる弟分のB705のジャンク品を入手して解析を兼ねて修理してみました。

ジャンク業者さんのジャンク品でしたので、外観もジャンクでした。

ジャンク業者さんのジャンク品でしたので、外観もジャンクでした。

まぁ、どんな物かデータが取れればそれでいいと思ってましたし、用が済めば潰すのもアリかなと...(^^;

そういう目的なら、外観なんかどーでも良いですし、そのほうが安く入手できますもんね。

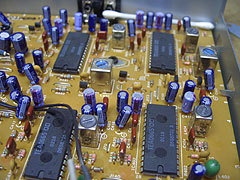

内部の様子です。

内部の様子です。

良くも悪くも家電メーカーらしい造りですね。スッキリしています。

再生イコライザです。

再生イコライザです。

オペアンプ一発のシンプルなものです。

オペアンプはAN6557Fという自社製のもので、オペアンプマニアの私でも初対面 だと思います。

軽く調べてみると一応は低歪高利得タイプのようで、TIのクロスリファレンスではNE5532を推奨していました。

ドルビー回路周辺です。

ドルビー回路周辺です。

TEA0665を2段で使っています。

ちなみに奧に見える綿棒は最初から入っていました(^^;

バイアス&ドルビーHXプロ回路周辺です。

バイアス&ドルビーHXプロ回路周辺です。

おなじみuPC1297Cが使われています。

電源周辺です。

電源周辺です。

ショボイ!ショボ過ぎる!!

でも、松下って、昔からある程度の高級機でもこんな感じでしたよね。

メカはアルプス製っぽいです。

メカはアルプス製っぽいです。

これって、高級機のメカじゃないよね...??

クラスAA録音アンプ部です。

クラスAA録音アンプ部です。

このデッキで唯一って感じですね。

2つのオペアンプはBA15218でした。

さて、バラバラにして作業開始です!

さて、バラバラにして作業開始です!

まぁ、ここまでやる必要は無いんでしょうけどね。

メーカーでは絶対やらないような所までやるのが最近楽しくてしょーがないんです。

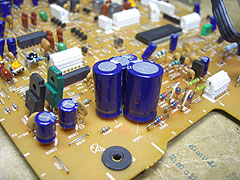

メイン基板です。

メイン基板です。

コネクタや大きい部品の根本など再ハンダ処理を行います。

見れば見るほど悲しくなってしまう電源部。

見れば見るほど悲しくなってしまう電源部。

コンデンサは自社製ですね。

一応、20年が経過していますので、念のためコンデンサは105℃タイプに交換しました。

一応、20年が経過していますので、念のためコンデンサは105℃タイプに交換しました。

手持ちの在庫品を利用しましたので若干の容量アップ(強化?)となりました。

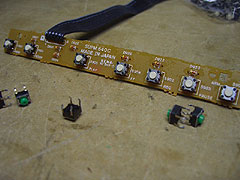

フロントパネル周りの基板もしっかりチェックします。

フロントパネル周りの基板もしっかりチェックします。

もちろん、フロントパネルはお風呂で洗浄です。

操作スイッチは20年が経過していますので無条件で交換です。

操作スイッチは20年が経過していますので無条件で交換です。

いくら他の部分を整備しても、ボタンの反応が悪かったら気分が台無しですからね。

いよいよメカのメンテに入ります。

いよいよメカのメンテに入ります。

リールのギアに直接作用するブレーキ...やっぱりアルプス製ですね。

ヤマハのKX-T900等と同じというか、ケンウッドのミニコンポ等にも採用されているメカでもあります.........................................................................。

2モーターでフライホイール動力駆動のメカです。

2モーターでフライホイール動力駆動のメカです。

当然のようにモーターも松下製です。

フライホイールが真鍮削り出しですっ!!

フライホイールが真鍮削り出しですっ!!

しかも、S側は妙なミゾ入れ加工がしてあります。

ミゾを入れる事で、ベルトのセンターがより安定するようにしたようです。このような形状は同じアルプスメカ搭載モデルでも松下デッキにしか見られませんので松下独自の技術が入っているのかもしれません。

真鍮削り出しは凄いけど、ダイナミックバランスは取ってないようです。必要ないのでしょうね。

カムギアです。

カムギアです。

グリスの固着はありませんが、ここに限らずグリスは総入れ替えですね。

動く部品はグリスを入れ替える為にバンバン外していきます。

動く部品はグリスを入れ替える為にバンバン外していきます。

何と!ダイキャストじゃないですか!!

何と!ダイキャストじゃないですか!!

ガイド部分までもが一体形成されてます。

安物のアルプス製メカかと思っていたら大間違い!アルプス製でも松下専用チューンが施されたスペシャルバージョンです!

しかし、ダイキャストとはいえ、削りが入った形跡がありません。

しかし、ダイキャストとはいえ、削りが入った形跡がありません。

金型一発で精度が出るもんなんでしょうか?

ああ、やっぱりワッシャが2箇所かましてありました。

ああ、やっぱりワッシャが2箇所かましてありました。

そうですよね。金型一発で削り仕上げもしてない部品で精度を出すのは至難の業ですからね。

ヘッドブロックです。

ヘッドブロックです。

以前の松下デッキのように樹脂ではなくダイキャスト製になっていました。正常進化ですね。

古いグリスをふき取った部品を、今度は新しいセラミックグリスを塗布士ながら元取りに組み付けて行きます。

古いグリスをふき取った部品を、今度は新しいセラミックグリスを塗布士ながら元取りに組み付けて行きます。

ベルトも新品に交換します。

ベルトも新品に交換します。

他社製ですが、長さが同じ物を利用しました。

走行系もしっかり磨き上げてピッカピカ!

走行系もしっかり磨き上げてピッカピカ!

キモチいいですね!

メカの整備が完了しました。

メカの整備が完了しました。

全部元通

りに組み付けてとりあえず動作確認です。

全部元通

りに組み付けてとりあえず動作確認です。

バッチリ、問題ありません。

配線もしっかりキレイにまとめます。

あとは走行系及び電気系の調整を行います。

あとは走行系及び電気系の調整を行います。

磨き上げた外装を付けて完了です!

磨き上げた外装を付けて完了です!

あの汚かったオンボロシャンクが見事生まれ変わりました!!

いやぁ、眺めているだけで満足!苦労が報われます(^^)

改めて良く見ると、けっこうカッコイイですね(^^)

改めて良く見ると、けっこうカッコイイですね(^^)

直線を基調としたデザインで、デコトラの違法バンパーように下部が少し出っ張っているような感じが最高です(^^;

カクカクでスッキリしてます。

カクカクでスッキリしてます。

B905になると、もう少しツマミが増える感じでしょうかね。

操作部のレイアウトは歴代モデルから受け継いでいます。

操作部のレイアウトは歴代モデルから受け継いでいます。

ちょっと面白いのは、テープセレクターが自動ではなく手動式という点です。

何故???コストダウンでしょうか?それともマニア受けを狙ったのか?ちょっと謎です。

classAAエンブレムが誇らしげに装着されています。

classAAエンブレムが誇らしげに装着されています。

さてさて、その実力のほどは...?!

試させて頂くとしましょうかね!

まずはいつも通りXK-S9000で録音したテープの再生。真面目に普通な感じですね。デジタルソースを意識したのでしょうか、B90やB100と比べると若干音の傾向が堅い方向になっているような気がします。

レンジ的な不満は無いレベルだと思います。走行安定性も合格レベル、安心して使えます。

しかし、テクニクスデッキ全般に言える事なのですが、どうしても音の表現が平坦になる傾向があります。

惜しいです。このキチンと整った音に奥行き方向の表現がプラスされれば・・・って思ってしまいますが、価格を考えればマズマズといったところでしょうかね。

classAAの録音性能も特に不満は無いです。普通に忠実な印象です。

音に関してはさすがはテクニクスといった感じで良いデッキだと思うのですが、アルプスメカのレスポンスがラジカセ並で、せっかくの気分が台無しになってしまう点が非常に惜しいです。

音はともかくとして、なにかと中途半端なデッキですね。機会があれば兄貴分のB905を入手してみたいと思います。