ALPINE/LUXMAN

LV-103

アルパインとラックスマンのコラボで生まれたブリッドシリーズの異端児アンプLV-103です。

真空管の音質とMOSFETのパワーが得られるという話があまりにも有名なこのアンプ。実は以前LV-105をお借りして使った事があるのですが、第一印象はとにかく非力で、ダブルバスレフなど真の駆動力を必要とするシステムには全く不向きでした。しかし、綺麗で優しい音色はPSEマークの付いた現代のガラクタでは間違っても得る事は出来ないものです。

あの時はダブルバスレフでの評価でしたので非力さが目立ってしまい良い印象はありませんでしたが、その後「ひょうたんスピーカー」なるモノにハマりまして、ひょうたん独特の「まあるい音」にピッタリのアンプという事で選んだところ、今回の球石アンプがイメージにピッタリ当てはまりました。

トシだからなんでしょうか、最近はこういう傾向の音が好きになっちゃいましてねぇ...(^^;

今回は某オクにて片チャンからノイズが出るというジャンク品を4000円弱で入手しました。一時期から見ると価格も手頃になってきたように思えます。

真空管がほんのりと赤くなる姿は、なんとも心地よいものです。

真空管がほんのりと赤くなる姿は、なんとも心地よいものです。

この真空管は6CG7というもので、USA製でした。と言っても球の事は良くわからなかったりします(^^;

綺麗にしようとマジックリンで洗ったら、貴重な(?)LUXMANの文字が消えちゃいました...。

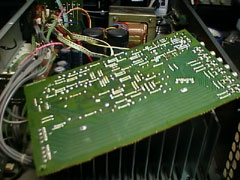

早速開封です。

早速開封です。

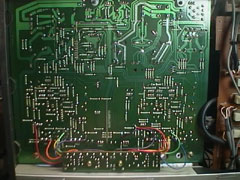

ざっと見た感じ、LV-105と大差ないようです。おそらく基板も共通 です。

違うのは電源の電圧や容量、コンデンサの容量、ヒートシンクのサイズ程度でしょうか。あ、あと邪魔な映像系の入出力が省かれているのは個人的には大歓迎です。

メインアンプ部の回路は極めてシンプルでこれも個人的には大歓迎です。

メインアンプ部の回路は極めてシンプルでこれも個人的には大歓迎です。

基本的に初段はPchデュアルFETの2SJ75による差動、電圧増幅段は真空管、終段は山水アンプ等でおなじみの銘石J115/K405によるシングルPPという構成はLV-105と全く同じで、アイドリング電流も同じでした。

真空管はデザイン上フロントパネルにレイアウトされており、そのためメイン基板から配線を引き回す格好になっています。

真空管はデザイン上フロントパネルにレイアウトされており、そのためメイン基板から配線を引き回す格好になっています。

大丈夫なんでしょうけど、配線長は軽く30センチはありますのでちょっと....って感じてしまう部分でもあります。

このあたりは、後継機種であるLV-103uなどになると大幅に改善されました。

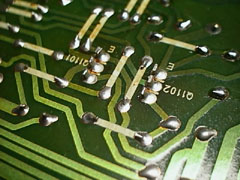

真空管ソケット基板です。

真空管ソケット基板です。

やっぱりハンダがボチボチやばい状態になっていました。

オークション等で整備もしてない中古品が「完動品!」として出回っているのを良く見かけますが、少なくともこのような状態である事は間違いないでしょう。

余談ですが、購入の際には「完動品」や「美品」といった全くアテにならんうたい文句に惑わされてはなりませんぞ!!中古品に完動品など絶対にあり得ないですから。

これからが本番!ジャンク品を安心して使い続ける事が出来る完動品にするため、どんどんバラしていきます!

これからが本番!ジャンク品を安心して使い続ける事が出来る完動品にするため、どんどんバラしていきます!

この状態で、フロントパネル周りの基板を全箇所再ハンダ処理を行うと同時にスイッチやVRなどの接点復活処理を行います。基本ですね。

このモデルはVR類の耐久性に問題アリですね。とくにトーンコントロールのガリは致命的でして、動作テスト中にツマミを動かしたところ落雷のような爆音と共にプロテクターが動作してしまいました(^^;

このモデルはVR類の耐久性に問題アリですね。とくにトーンコントロールのガリは致命的でして、動作テスト中にツマミを動かしたところ落雷のような爆音と共にプロテクターが動作してしまいました(^^;

トーンコントロール回路とパワーアンプ回路は直結ですので(ボリウムはトーンコントロールの直前!!)、何かあるととっても怖いです。この点は後継機種「u」ではパワーアンプ直前にボリウムを入れる事でS/Nと共に改善させています。

特殊なピン配置のVRで、代用はちょいと難しいのでバラして接点復活処理を行います。バラさずに接点復活剤をひと吹き程度では全く効きません!

特殊なピン配置のVRで、代用はちょいと難しいのでバラして接点復活処理を行います。バラさずに接点復活剤をひと吹き程度では全く効きません!

同じように他のVRも処理します。余談ですがバランス調整VRはBカーブで挟むだけの簡易型でしたが、ここも「u」ではちゃんとMN型に変更されています。

こんなアルプスの安物なんか使わないで欲しかったなぁ...あ、アルプスって?!

さきほど「安心して使い続ける...」と書きましたが、山水AU-α907i

MOS LIMITED(略してモスラ)同様悩んだ部分が終段MOSFETを交換するかどうかです。

さきほど「安心して使い続ける...」と書きましたが、山水AU-α907i

MOS LIMITED(略してモスラ)同様悩んだ部分が終段MOSFETを交換するかどうかです。

最近、このFETが壊れる話を良く聞きますし、某オクでもそういうブツをよく見かけます。仮に音が出ていても特性は間違いなく劣化していますし、いつ飛ぶかわかりません。飛べばかなりの確率でスピーカーも道連れです。

劣化して余命あとわずかなFETの音を「オリジナルサウンドだ!」と思いこんで、いつ飛ぶかわからない恐怖に怯えながら使うようでは音楽を愉しむどころではないです。

それなら、J115/K405の後継品種であるJ200/K1529に交換した方がずっと良いです。このような事をするとマニア様は「そんな事したら本来の音ではなくなる!」と申されると思いますが、劣化したFETでは本来の音どころではありませんし、実際このFETで代用したモスラの音を聴かせて貰ったところ私にはその差はほとんどわかりませんでした。そのような経験からJ200/K1529なら本来の安全性と音質を高いレベルで再現できると判断し交換する事にしました。

交換ついでにヒートシンクもマジックリンで洗浄しました。

交換ついでにヒートシンクもマジックリンで洗浄しました。

ピッカピカです!気持ち良いです!これなら暖まっても異臭は出ないでしょう。

もちろん、フロントパネル等の外装部品も一緒にお風呂に入って洗浄しました。一緒にお風呂というと変態扱いされそうですが、毎日の生活の中で限られた時間を有効に使うにはこれが一番無難で家族からの風当たりも最小で済ませる事ができるのです。

このヒートシンクとL型アングルの接合部分は問題アリですねぇ。

このヒートシンクとL型アングルの接合部分は問題アリですねぇ。

ヒートシンク側の平面が出ておらず、どうしても隙間が出来てしまいます。だからシリコンがたっぷり塗ってあったんですね。

本来なら平面研磨が理想的なのですが、こういう仕様ですし、シリコン塗布でも問題ないと判断し、そのまましっかりと組み付けました。

この部分も「u」ではアングルを介さずヒートシンク直付けに改良されています。

メイン基板も全箇所再ハンダ処理を行います。

メイン基板も全箇所再ハンダ処理を行います。

終段FETの事ばかりを書いてしまいましたが、もちろん初段のデュアルFETや定電流回路などのトランジスタも交換し、電解コンデンサやブリッジダイオードなど手元に在庫している物はすべて交換しました。

終段FETの事ばかりを書いてしまいましたが、もちろん初段のデュアルFETや定電流回路などのトランジスタも交換し、電解コンデンサやブリッジダイオードなど手元に在庫している物はすべて交換しました。

オークション等で軽くガリ取って宣伝効果を上げる目的で一部のコンデンサを交換した程度の一時的に動作状態にある物が整備済みの完動品として高値で取引されているのを見かけますが、完動品をうたうなら最低でもこのくらいの作業が必要だと思います。(業者さんは金儲けが目的ですので最低限の手直ししか行っていないのが普通 です)

ヒートシンク横に付いているフォノイコ基板もざっと点検します。

ヒートシンク横に付いているフォノイコ基板もざっと点検します。

やはり電源のパワトラの根本はクラックが出ていました。

やはり電源のパワトラの根本はクラックが出ていました。

この基板も全箇所再ハンダ処理を行いました。

このアンプでフォノを使う予定は今のところ全く無いので、今回はこの基板の部品交換は行いませんでした。使う時が来たら、またいぢります(^^;

ハンダ修正も全箇所行い、とりあえず作業は終了です。アイドリングを調整してエージングです。

ハンダ修正も全箇所行い、とりあえず作業は終了です。アイドリングを調整してエージングです。

こういう作業をすると歪率を測れる機材が欲しくなりますが、歪率が何パーセントという事と音質は全く別 問題だと思っておりますので、私の場合はオシロで波形をチェックして、おかしな発振やノイズが出ていなければOKという事にしています。あとは自分の耳で聴いて問題なければそれで良いでしょう。売り物じゃないし自分で使うモノですからね(^^)

今回交換した部品です。

今回交換した部品です。

あいにく在庫していない部品もありましたので、それらは来月にでも発注する予定です。今月はもう小遣いが残っていないもんで.....(泣)

電源周りのコンデンサは交換しておきたいものですね。精神的に...。

完成!

まずはヘッドホンでじっくり試聴しましたが、その優しい綺麗な音には惚れ惚れしてしまいます!とても透明感が高く質感も良い感じであります。このような音のアンプはなかなか無いですよ!

早速ひょうたんスピーカーを接続し、プレーヤーは優しい音のするSD-1500改を用意しました。マニア様達からは鼻で笑われてしまいそうですが、この組み合わせはある意味最高であります!暖かく優しい、まあるい音とでもいいましょうか。こういう音はちょっとやそっとでは得られないですよ!

やはり力感というかそういうものはまるで苦手ですが、そんな事はどうでもいいじゃないって思ってしまいます。ハイファイ指向のオーディオマニア様からはマシンガンのように文句が出てきそうですが、オーディオに完璧を求めちゃいけませんよ!最終的に答え(正解)が無いところが楽しいんじゃないですか!

今回のこのシステムだって、完璧じゃないです。不満を上げたらキリが無いです。でも1つ言える事はこういう楽しみ方だってあるんだよって事です。モスラのような優しさと力強さを兼ね備えたコッテリサウンドも素晴らしいですが、暖かくてそれでいてスッキリ綺麗で音楽を音楽らしくサラリと聴かせてくれるこのアンプは長時間聴いていても疲れないし飽きも来ません。

最初は遊び半分でしたけど、すんごく気に入っちゃいましたよ!!

その後...

優しい音質に満足して使っていましたが、とあるショップで電解コンデンサが激安で出ていたのが目にとまりました。

63V4700uFが1本100円ですよ!こりゃもうやるしかないでしょう!!

で、スペースギリギリ付けられそうな数を確保しました(^^;

で、スペースギリギリ付けられそうな数を確保しました(^^;

12個が限界でした。本能の赴くままに実装してみました。

コンデンサ容量合計56400uF!!あり得な〜い、です!

さすがに12本となると重量

もかなりのものになりますので、基板だけでなくアルミのアングルでフレーム作り、それをシャーシ前後から強固に固定しました。

さすがに12本となると重量

もかなりのものになりますので、基板だけでなくアルミのアングルでフレーム作り、それをシャーシ前後から強固に固定しました。

って書くと簡単ですが、けっこう手間かかってます。

お陰で、アンプシャーシ全体の強度も上がったと思います。

なかなかキレイにまとまりました。

なかなかキレイにまとまりました。

念のため、整流ダイオードも25Aタイプに変更しました。

今回は、とりあえず「追加」という事で配線も追加というカタチで済ませました。本来なら電流をイメージして配線すべきですが、ダメだったらいつでも元に戻せるように追加分の配線をまとめて既存のコンデンサに追加するカタチとしました。

この状態で試聴...

えらい変化です!

今までのLV-103とは低域の出方がまるで違います!最低音域で圧倒的な差を体感出来ます。

もう非力だなんて言わせません!けっこうパワフル!いやぁ〜参ったなぁ(^^;

..........

この状態で、しばらく使ってみましたが、当時のエンジニアの求めていた音っていうのが少しずつ分かってきました。

LV-103は、真空管の良さを大切にして作られたハイブリッドアンプです。暖かくて優しくて柔らかい、たとえハイファイとは言えなくても音楽性豊かな音を楽しめる...そんなアンプだと思いますが、今回のコンデンサを追加した事によって「ハイファイ調」が強くなってしまいました。

一般的には、このほうがウケが良いです。最初からこれで出していればバブル期のスペック&パワー競争に参戦して、それなりに認められて売れたと思います。しかし、当時のラックスのエンジニアはあえてその方向は拒否していたのではないでしょうか?

細かい事をいいますと、「超強力なトランス+量より質なコンデンサを搭載したアンプ」と、「ソコソコのトランス+超大容量 コンデンサを搭載したアンプ」 とでは、音がまるで違います。

超強力トランスを搭載したアンプというのは、ダブりのない音像とでもいいましょうか、低域がブ厚くても滲まない、まるでPAアンプのようなカチっとした鳴り方をしますが、コンデンサでパワーを稼いだタイプは低域がダブり気味で量 はあっても切れがイマイチだったり、もっと神経質になると高域と低域でのキャラクターが微妙に異なったりと所々でアラが出てしまうもんです(でもそこをうまくチューニングする事で音楽性豊かな素晴らしい音色のアンプになります)

LV-103は、コンデンサ容量を極端に欲張らずあえて素直でバランスの良いサウンドを引き出そうとしていたのではないか...そんな気がしてなりません。

コンデンサ増強による電源強化で「真空管らしさ」より「半導体アンプらしい音」になったように思えます。コンデンサ増強によるパワーも、エージングが進むにつれ真空管の音とうまくマッチしてきたように思えます、というかそう思いたいとうのが本音です(^^;

真空管にこだわらなければ良いアンプになりました。しかし、これがLV-103の音かというと...疑問が残るところです。

う〜ん、書いててゴチャゴチャになってきちゃいましたね(^^;

よーするに、、多分、このアンプはイジっちゃいけないアンプなのかもしれません。非力なだけのアンプでは無かったのです。それなりに意味が有ったんですよ。きっと!

で、現状はエージングも兼ねてこのまま使っております。元に戻すかどうかはもう少し使ってみてから決めたいと思っています。コンデンサ追加を無効にするスイッチを付けるのもアリですけど、それも面 倒だから比較用にもう1台仕入れてもいいですね。安いし(^^;

アンプなのに、何台かゲットしておきたい、LV-103はそんなキモチにさせてくれる不思議なアンプでした。