ヤマハの当時の高級モデルK-1xです。

確かヤマハとしては初めてのデュアルキャプスタンメカを採用したモデルだったと記憶しています。

どうやら、事実上の物量投入デッキ最終モデルになるようですね。この後はKXシリーズになってしまい、コスト面 で制約を受ける造りになったように思えます。

今回のブツは、某オクでジャンク品として入手し、復活させてみました。

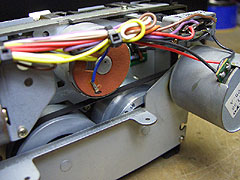

届いた時の状態です。

届いた時の状態です。

と言っても、入手してから1年以上ほったらかしでした(^^;

アイドラーが滑り気味ですが、なんとか動いているというレベルです。

やはりこのシリーズで一番の特徴は、大型のスライド式VRでしょう!

やはりこのシリーズで一番の特徴は、大型のスライド式VRでしょう!

なんだかスタジオのミキサーを思い起こさせてくれますね。

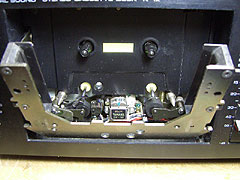

使用頻度の低いスイッチ類はシーリングパネル内に収まっています。

使用頻度の低いスイッチ類はシーリングパネル内に収まっています。

当時のヤマハの製品に多く見られた手法で、個人的には気に入っています。

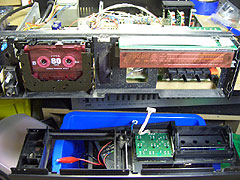

カセットホルダーを外すとこんな感じです。

カセットホルダーを外すとこんな感じです。

今までいぢってきたカセットデッキの中で最もメンテが行い易いというか、これならこまめに掃除してあげたくなりますよね!

ちなみに今まででいちばん掃除がやりにくくて苦労したのがアイワのXK-009等のAMTS搭載モデルです(^^;

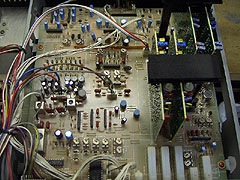

内部の様子です。

内部の様子です。

年式のわりには配線は少な目のようです。一部基板が立ててあるためか、意外とシンプルに見えます。

外した天板にはブチルゴムが貼り付けてありました。

外した天板にはブチルゴムが貼り付けてありました。

しかし、これはどう見てもメーカーの作業ではなく明らかに素人さんの作業です。

一度開けられた機体である事は間違いないようです。ガワのネジも1箇所バカになってたし.....ちょっと心配。

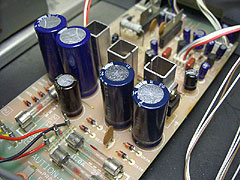

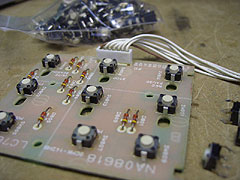

メイン基板です。

メイン基板です。

なかなかスッキリしていますね。

各ブロックとも、こまめに印刷されていて、半固定抵抗などもどれがどれなのか一目瞭然です。

こういう親切な造りは大歓迎ですね!

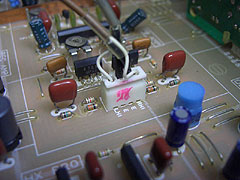

再生イコライザです。

再生イコライザです。

2SK389による差動+オペアンプ(NJM4558S)というシンプルな構成です。

オペアンプ1個で十分なところにあえてFET差動を組み合わせS/N向上を狙ったのでしょうね。

なんか......素人っぽいマーキングなんですけど(^^;

なんか......素人っぽいマーキングなんですけど(^^;

これって、ちょっとイヤな予感...!!

録音アンプ周辺です。

録音アンプ周辺です。

オペアンプはNJM4558Sで、極めて普通な回路です。

すべてが「普通

」なのかと思っていたら、 ドルビーHX-PROは何と専用ICを使わずディスクリートで組んでありました!

すべてが「普通

」なのかと思っていたら、 ドルビーHX-PROは何と専用ICを使わずディスクリートで組んでありました!

ディスクリートはアイワだけかと思っていましたが、ヤマハもやっていたとは...!

地味に良い仕事してますね!

NR系の基板です。

NR系の基板です。

直感で、コネクタ部のハンダ状態が心配になってしまうのは私だけではないはずです(^^;

このへんは無条件でハンダ強化が必要ですかね。

ドルビー基板です。

ドルビー基板です。

フィリップスのTEA0665という石が使われていました。ドルビーB回路を2つ使ってCにするという昔ながらの手法です。

dbx基板です。

dbx基板です。

松下の超定番チップAN6291が使われていました。

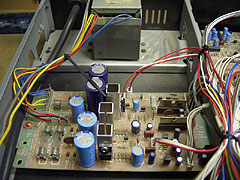

電源部です。

電源部です。

時代を感じさせてくれる電解コンデンサが鎮座していますね。

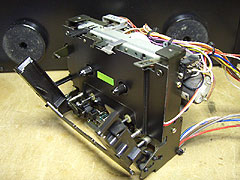

それでは不具合のあるメカの取り外しに入ります。

それでは不具合のあるメカの取り外しに入ります。

いつもそうですが、はじめていぢる機体の作業って、ワクワクしますね!

メカのネジを外すので本体底面

を見たら、こんな所にもブチルゴムが!!

メカのネジを外すので本体底面

を見たら、こんな所にもブチルゴムが!!

まぁ、それだけ大切にされていたって事なんでしょうかねぇ...?

メカはネジ4本を外してあっさり外れました(ちょっと拍子抜け?)

メカはネジ4本を外してあっさり外れました(ちょっと拍子抜け?)

いいですね。ラクチンです。

キャプスタンベルトは1本で、モータープーリーで吊す構造はナカミチデッキを思い出させてくれますね。

キャプスタンベルトは1本で、モータープーリーで吊す構造はナカミチデッキを思い出させてくれますね。

もちろん、ベルトは無条件で交換ですね。

はじめてバラすメカですが、構造がシンプルなので楽勝の予感(^^)

はじめてバラすメカですが、構造がシンプルなので楽勝の予感(^^)

でしたが...

アイドラーに、お、Oリングが付いてるーー!!

アイドラーに、お、Oリングが付いてるーー!!

これこそ素人さんによる修理失敗完全ジャンク品の決定版!参ったなぁ〜(^^;

Oリングは接触面積が少なくなってしまうので、アイドラーには不向きです。

これじゃぁ〜滑って当然ですねぇ...。

素人さんがいぢったブツである事は間違いないという事がわかりましたので、バラして念入りに調査します。

素人さんがいぢったブツである事は間違いないという事がわかりましたので、バラして念入りに調査します。

幸い他の部分は問題なかったので良かったです。

素人さんだから、深い所まで手をい出さなかったのかな?

Oリングではどうしようもないので、ホームセンターで適当な物を入手してきました。

Oリングではどうしようもないので、ホームセンターで適当な物を入手してきました。

しかし、サイズが大きすぎて合いません...。

そこで、こんな感じで外径を切断してみました。

そこで、こんな感じで外径を切断してみました。

かれこれ20年の付き合いになるサンハヤトのD3に15Vをブチ込んでの超高速回転!!

いつ壊れてもおかしくないのですが、不思議なことにまだまだ元気です(^^;

D3オーバードライブのおかげで丁度良いサイズに仕上がりました。

D3オーバードライブのおかげで丁度良いサイズに仕上がりました。

真円度もバッチリです!

アイドラーのクラッチ部分の位

置が下がっていましたので再調整して組み付けました。

アイドラーのクラッチ部分の位

置が下がっていましたので再調整して組み付けました。

恐らく、Oリングを付ける時に無理な力を加えたのでしょう。樹脂部品ですからね、壊れてなくて良かったです。

あとはお約束の徹底清掃!

あとはお約束の徹底清掃!

綿棒が汚れなくなるまでやりました!キモチいいですねっ!

リーフスイッチの手入れも忘れずに行います。

リーフスイッチの手入れも忘れずに行います。

ここが接触不良になると、メカの状態が検出できず動作不良に陥ります。

メカの整備が完了しました。

メカの整備が完了しました。

ここまで来ればあともう一息です。

とっても古い製品ですので、電源部の電解コンデンサは新品に交換しておきました。

とっても古い製品ですので、電源部の電解コンデンサは新品に交換しておきました。

外した電解コンデンサ。

外した電解コンデンサ。

なんだか失禁したような跡が.....?!

香りもそんな感じでした。

フロントパネルと一緒にお風呂に入るため取り外します。

フロントパネルと一緒にお風呂に入るため取り外します。

この時、FL管のハンダクラック対策も施しておきます。けっこう割れているもんです。

フェーダーのスライド部はホコリまみれでした。

フェーダーのスライド部はホコリまみれでした。

もちろん、バッチリキレイにしてあげます!

操作部のタクトスイッチは無条件で全数交換しておきます。

操作部のタクトスイッチは無条件で全数交換しておきます。

接点の抵抗値が狂ってくると思わぬ誤動作に襲われますからね。

メイン基板も再ハンダ処理を行います。

メイン基板も再ハンダ処理を行います。

思った通り、NR基板のコネクタ部分はバッキバキに割れていました。構造上どうしても弱い部分ですのでしっかり対策しておきます。

このモデルに限らず、コネクタやVR、スイッチなどはハンダ強化は必須ですね。

NR基板も再ハンダ処理を施しておきます。

NR基板も再ハンダ処理を施しておきます。

ずっしり重たいカセットホルダーもキレイにしておきます。

ずっしり重たいカセットホルダーもキレイにしておきます。

重圧感があって思わずニヤリ(^^;

こういうお金の掛け方、大好きです!

これで完璧かと思ったら、録音で消去が不完全である事が判明しました!

これで完璧かと思ったら、録音で消去が不完全である事が判明しました!

消去ヘッドはキレイですし導通もあるので、回路の不具合と思い調査する事にしました。

真っ先に疑ったのがこのバイアス発振ユニット。中は2個のトランジスタによるマルチバイブレーター回路が入っていました。

真っ先に疑ったのがこのバイアス発振ユニット。中は2個のトランジスタによるマルチバイブレーター回路が入っていました。

このトランジスタを疑いましたが単体テストでも問題なし。せっかくなので交換しておきましたが、症状変わらず...。

発振ユニットは周波数はもちろん出力電圧も約100Vpp出ていますので正常と判断。

発振ユニットは周波数はもちろん出力電圧も約100Vpp出ていますので正常と判断。

残念ながら消去ヘッドの不具合という事で諦める事にしました。

まぁ、今更カセットに録音する事は無いと思いますし、どうしても録音するならブランクテープを使うなどして対応すれば良いでしょう。

古い機械ですからね、仕方ないです。これにて整備終了。

いつものようにXK-S9000で録音したテープで試聴してみましたが、ちょっとビックリですよ!

イイじゃないですか!!とくに高域がキレイです!全体的にスッキリした音で付帯音はほとんど無く真面 目な音です。

音の傾向はビクターTD-V931系かな?ナカミチっぽい所もありますが、ナカミチのような一線を越えている印象はなく、あくまでカセットの領域です。でも、この高域は第一線で勝負できるものがあると思います。

回路面から見ても、FET差動+オペアンプという再生イコライザ回路のデッキは、だったいこの傾向の音になるようですね(ソニータイマーが搭載されているS社の最高級クソデッキは除く)

走行系もデュアルキャプスタンらしく安定感があって合格レベル。素直に良いデッキだと認めるしかないですね(^^)

消去ヘッドの不具合が惜しまれます。まだ在庫残っているかなぁ.....

さて、次はいよいよコイツを.....!!!

さて、次はいよいよコイツを.....!!!

楽しみです(^^)