アルパインがラックスと組んでいた頃のブリッドシリーズの上位モデルです。

D-105uの兄貴分にあたる高級モデルで、定価はたしか12万円程度だったと思います。当時欲しかったけど買えなかった思い出深いモデルでもあり、いつか入手してやろうという野望を常に抱いていたところ、某オクにて再生できなくなったというリモコン取説元箱付きワンオーナーなジャンク品を4000円弱程度で入手できたものです。

え?ありえない価格だって?それもそのはず、入手したのは今から2〜3年前の話ですから。今では本体のみのボロボロジャンクでも2万近くになってしまいますからね、本当にラッキーでした(^^)

っつーか、コレに限らず最近のビンテージオーディオのジャンク相場は過熱気味。みんなどうかしてますよ!

背が高くてサイドウッド、センターメカに真空管、ボタンがズラリと私好みのデザインが最高です!

背が高くてサイドウッド、センターメカに真空管、ボタンがズラリと私好みのデザインが最高です!

重厚なデザインに見合った重量で、これはもう手放せない逸品です!

リアパネルはいたってシンプル。アナログ出力のみでデジタル出力は装備されておりません。

リアパネルはいたってシンプル。アナログ出力のみでデジタル出力は装備されておりません。

それだけ音に自信があるという事らしいです。

ブリッドシリーズ共通

の真空管、見ているだけで心も暖かくなってきます(^^)

ブリッドシリーズ共通

の真空管、見ているだけで心も暖かくなってきます(^^)

球はこのシリーズ共通の6CG7が使われています。

足はちょっと豪華な物が使われています。

足はちょっと豪華な物が使われています。

このあたりはブリッドシリーズのアンプよりも豪華ですね。

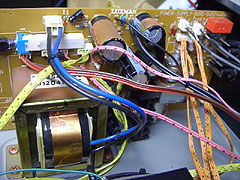

蓋をあけるとこんな感じです。

蓋をあけるとこんな感じです。

思ったよりもスッキリしています。あちこちに銅テープが貼付けてありますが、それが無ければあんまり高級機っていう感じがないかもしれません...(^^;

さて、不具合箇所の特定に入ります。

さて、不具合箇所の特定に入ります。

CDを入れると回転するもののそこから先に進めません。ピックアップは前オーナー様が過去にSSにて交換していますし、何よりピックアップが全然動こうとしていないのはピックアップ以外に問題があるはずです。

調べた結果

、ピックアップ原点検出用のリミットスイッチの不具合が原因でした。

調べた結果

、ピックアップ原点検出用のリミットスイッチの不具合が原因でした。

リミットスイッチを叩いてもONにならない為、ストロークエンドになってもピックアップを内側へ動かそうとサーボモーターが目一杯頑張っていました。おかげでモーターはかなり発熱していたようです。ギアが欠けなくて良かったです。

リミットスイッチを交換して完了。再生するようになりました。が...?

不思議なプレーヤーです。

高級機のようなレンジ感やスケール感は無く、全体的に細い印象でつまらないと思いきや、聴き込んでいくと...なんといいますか、響きというか余韻というか、独特の世界を持っているようです。

真空管といっても、エレキットのアレみたいな音ではなく、極めて自然。ブリッドシリーズ共通 の適度な柔らかさというか優しさのような物を持っています。

LV-103等と同じで柔らかな歪み感とでもいいましょうか。半導体のように荒く不快にはならないので歪みではないと思いますが、これが独特の世界を造り出しているようにも思えます。

ガチガチなハイファイ指向のマニアには向きませんが、音楽愛好家には支持されるかもしれない、そんな音だと思います。

このCDプレーヤーで一番お金がかかっていると思われる出力トランスです。

このCDプレーヤーで一番お金がかかっていると思われる出力トランスです。

通常DACのアナログ回路には不要な高域を取り除くローパスフィルターが搭載されていますが、本機には搭載されておりません。このトランスでLPFと同じ効果 が得られるように設計されているのです。まさに一石二鳥!

つまり、ラックスの技術がぎゅぅっ!と詰まった凄いトランスなのです!!

しかし、そのトランスとはどう見てもつり合わないのが肝心なDAC部...

しかし、そのトランスとはどう見てもつり合わないのが肝心なDAC部...

デジタルフィルターはSM5813AP、DACチップはAD1860で内部I/V、しかもアナログ電源は±5Vという情けないもので超ガッカリ。

これじゃぁまるで定価で398くらいの安物と同じです。

って、それより本来付けられる予定だったと思われるパスコンが 省略されまくっているのがとても悲しいです。

サーボ系はソニー製で内容的にはCDP-950等と同レベルですが銅テープで少しランクアップを計っているようです。

サーボ系はソニー製で内容的にはCDP-950等と同レベルですが銅テープで少しランクアップを計っているようです。

電源部も銅テープチューンが施されていますが内容はちょっと...

電源部も銅テープチューンが施されていますが内容はちょっと...

デジタル系/アナログ系独立とはなっていますが、トランス巻線と整流回路は共通 で、3端子REGによる安定化回路のみ独立させた低価格モデルによく見られる手法でした。

よって、デジ/アナ共に電圧は±5Vで、この電圧でDACはもちろん可変出力のバッファとヘッドホンアンプ に使われているオペアンプ を駆動させています。

こちらは真空管バッファと電源部です。

こちらは真空管バッファと電源部です。

電源トランスは1つで、電源のON/OFFはトランスの2次側で行なうようになっていました。

よって、コンセント接続時は常に通電されています。

さて、前途の簡単修理でCD-Rもバッチリ再生できる事が確認できましたので、劣化部品の交換ついでに不満点に手を加えていく事にします。

さて、前途の簡単修理でCD-Rもバッチリ再生できる事が確認できましたので、劣化部品の交換ついでに不満点に手を加えていく事にします。

匡体はソコソコ厚みのある鉄板が使われておりますが、構造そのものはやはり398クラスと大差なく、基板裏面 へのアクセスが最悪...。

残念ながらコストがかかっているのは真空管バッファ回路とトランスだけのようです。

真空管のソケット部の再ハンダはこのシリーズの必須項目ですね。

真空管のソケット部の再ハンダはこのシリーズの必須項目ですね。

真空管周辺の基板です。

真空管周辺の基板です。

でっかいU-CONが付いています。

ショボイDAC周辺を見た後だけに、ちょっと嬉しかったです。

メイン基板を取り出しました。

メイン基板を取り出しました。

これだけ見ると、ホントに398モデル...いや、ミニコンレベルですね。

でも、パターンの設計は良く出来ていると思います。

でも、パターンの設計は良く出来ていると思います。

さすがはラックスです。

悲しいDAC周辺...

悲しいDAC周辺...

設計段階ではパスコンが付けられるはずだったと思われる部分が思いっきり手抜き状態となっています。

高級機の価格帯なんだからパスコンくらいちゃんと付けてくれたっていいじゃないかって...

でも付けられるようになっているのが唯一の救い、もちろん付けますよ!!

CLVサーボ周辺のパスコンも同じで悲しい限りです。

CLVサーボ周辺のパスコンも同じで悲しい限りです。

このへんは音質にも大きく影響する部分ですのでOSコンを付けておきました。

598クラス以上の音質重視のモデルになると超大容量コンデンサを付けてあるモデルもあるだけに、0.1uFのセラミックコンデンサだけじゃ悲し過ぎますよ。

入手した直後はいろいろと考えていたのですが、御覧の通りDAC周辺の基本設計そのものがとても低い所にあるため改造の範囲も制限されてしまいます。

デジフィル撤去してAD1860をPCM56Pに載せ替えてノンオーバーサンプリングにして、LPFは凄い出力トランスがあるから2倍用か4倍用でもいいかな〜 ...なんて考えていたのですが、電源電圧が±5VではLPFモジュールを安定動作させる事が出来ません。最低でも±12Vは欲しいところです。

電源トランスを追加すれば解決かもしれませんが、そこまでやるか?どうするか...

シャーシの構造上、基板へのアクセスが面倒で、何かやるにもいちいち基板を取り出さなければならないため(基板を取り出すには出力トランスを2個外すかリアパネルごと外す必要がある!)音質を確認しながらじっくりコツコツとチューニングという作業が極めてやりにくいのです。

そして何より、LV-103の時に思い知らされたように、ひょっとしたらこのCDプレーヤーも「いぢっちゃいけない」物なのかもしれませんので、失敗する事なく確実に良い結果 が出せる簡単なファインチューン程度にとどめる事にしました。

それなら、作業も1回で済みますのでラクチンです(^^)

まず、マスタークロックを高精度タイプに交換します。

まず、マスタークロックを高精度タイプに交換します。

高精度でなくても、外部発振+分周で供給したほうが明らかに良い結果 が得られる事は、今までの病的改造実験からの実績で実証済みです(^^;

今回のクロックは昔某オクで入手しておいた物を利用しました。 怪しいオーディオショップのようなボッ田栗価格ではなく安価なものですが効果 絶大である事も確認済みです(高けりゃっイイて物ではないです) 。

元の水晶を外して、装着しました。

元の水晶を外して、装着しました。

パスコンも強化して、DAC周辺も手を加えていきます。

AD1860をPCM61PのKランクに交換し、内部I/Vを外部に回路変更しました。

AD1860をPCM61PのKランクに交換し、内部I/Vを外部に回路変更しました。

I/V用のオペアンプは超大奮発してOPA627BPを付けて、そのズバ抜けた能力を少しでも引き出せるように電源電圧を±7Vへアップさせました。

その他、本来付けられるはずだったパスコンも音響用のちょっとイイ奴を付けてやりました。

完成です!

完成です!

作業そのものはたいした事は無いのですが、作業内容を決める段階でかなり悩んだので、実際には1週間程度かかっています(^^;

表示を良く見ると、エンファシスの表示が...!

表示を良く見ると、エンファシスの表示が...!

試しに昔のエンファシスなCDをいれたところしっかり表示しました!

激しく無意味ですが、とっても珍しいのでかえって新鮮に感じてしまいました(^^;

ワクワクしながらディスクをセットしてスイッチポン!

うむ、狙い通りだ!定位音場もしっかりしている。このまま真空管が暖まるのを待って....って思っていたら音飛び!

ぎゃぁぁぁぁぁ!!マジですか?!

これじゃぁジャンクです。せっかくのマスタークロックが、PCM61PのKランクが、何よりOPA627BPが台無しじゃん!!ピックアップは供給ENDですので基本的には修理不能。どーすんだよ...(泣)

半分諦めながらまた開腹して調査開始です。

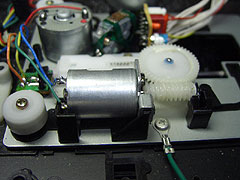

音飛びといっても、どうもおかしいです。同じ所を何度もくり返し続けるのです。ピックアップの動作を見てみると、サーボモーターがピクリともしていません。その場で再生をSTOPしてもピックアップが原点へ戻って来ないのです。

で、何度か再生したりサーチしたりしていると何事も無かったかのように突然動き出して、調子が良いとアルバム1枚しっかり再生しきります。

こうなると原因はこのサーボモーターくらいしか考えられません。

こうなると原因はこのサーボモーターくらいしか考えられません。

そう、このモーターはリミットSW不良で過負荷状態が延々と続けられていたのは確かです。

本来なら交換ですが、供給ENDは確実。そこで分解して復活を試みることにしました。

なるほど、ブラシとコミュテーターに焦げが確認できます。

なるほど、ブラシとコミュテーターに焦げが確認できます。

昔、中道のカセットデッキでリールモーターが凄い事になって動かなくなっていたのを思い出しましたです。

パッと見た感じではそれほど酷いという感じではありませんでしたが、それぞれ研摩してナノカーボンをほんの少〜し塗っておきました。

パッと見た感じではそれほど酷いという感じではありませんでしたが、それぞれ研摩してナノカーボンをほんの少〜し塗っておきました。

結果から言いますと、メインラックへ昇格です(^^)

音飛びは全くなくなりました。一時はどうなるかと思いましたが本当に良かったです(^^;

全体的に音の鮮度が上がり、音像がしっかり浮かび上がるようになりました。この部分は高精度マスタークロックとOSコンが効いているのでしょう。

では、PCM61PのKランクとOPA627BPの効果はというと.....(汗

私の経験からいきますと、PCM61PのKランクは音質には全く影響は無いと思います(測定器レベルの歪くらいなもんです)。あるとすれば内部から外部へ変更したI/V変換回路でしょう。

しかし、あのOPA627BP独特の、空間までもスケール豊かに描き出す 感覚は.....思ったほどではないです(汗

この部分ならOPA627でなくてもOPA134でも十分かもしれませんね。バッファアンプに627は最強ですがI/Vとなると個性が弱くなる傾向があるようです。

基本的な音の傾向はそのままに、より鮮度が高くレンジも広くなり、力感もアップしたように感じます。残念ながら何年も使い続けた愛機に手を加えての試聴ではなく動作状態に復活させてから僅か数時間程度の試聴の後に手を加えてしまったため、細かな部分までの変化はあまり良く分からないというのが正直なところですが、ねらい通 り少なくとも副作用は無いと思います。相変わらず押しのあるパワフルな音は苦手ですが、肩の力を抜いて一杯飲みながら音楽を楽しむには最高の1台です!部屋の明りを一段落として眺める真空管の灯りは日々の疲れを一瞬忘れさせてくれます。(^^)

ワインに例えれば赤のライトボディといったところでしょうか。グラスの中で波打つワインのような響きを楽しみながら至福の一時を味わう...これぞ庶民の悦び!!

そんなわけでメインラック昇格!手放せない1台となりました(^^)

残念ながらピックアップは供給ENDでメーカーでの修理は不可能となっていますが、自己責任レベルなら代用できる物も存在します。それらが終わって完全に修理不能となったとしてもDACに改造すれば良いですし(CDP-701ESより簡単に出来ます)、まだまだ長く付き合えそうです。

くり返します。ピックアップは供給ENDで入手不可で修理不能ですよ。だからみなさん、もう少し冷静に、アタマを冷やして高値にしないでね!