今まで高速化事業部ではDACの高音質化対策の一つとして8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター搭載機種のLPF(ローパスフィルタ)を撤去したダイレクト出力化改造等を中心に行ってきました。アナログ回路をよりシンプルにし高音質化させるという方法は、確かに良い結果 を出す事が出来、私自身も満足していました。

しかし、このような改造を行っていくうちに、音の善し悪しはDACの性能や種類によるものよりもデジタルフィルルターの性能による影響の方が大きいという事がわかってきました。

「このDACチップの音は...」という話を良く聞きますが(私もそう言ってました)今思えばこれはデジフィルの音だったようです(もちろん、CDプレーヤーの場合はメカやサーボの作り込みでも音質は驚くほど大きく変わります)。

いろんなCDプレーヤーを病的に手当り次第入手してイジって聴いてみましたが、デジフィルの倍数が増えるに従ってキレイな音になる反面 、情報量といいますか、そういうものが明らかに減っている事がわかりました。確かに今の時代のハイビット機との比較では細かい音や微少レベルの再現性という点ではかなり厳しい点は確かにあります。しかしボーカル物を中心に楽しんでいる私にとっては数値のスペックや細かい音云々よりも、生命感 とでもいいましょうか、 そういうものがしっかりと再現されている方が聴いていて心地よいのです。

そこで今回は、忘れかけていた音を自分の手で取り戻し16ビットのデジタルオーディオ を見直すため、あえてデジタルフィルターを使わない、しかもマルチビットDACの原形ともいえる積分型DACを作ってその音を再確認する事にしました。

事の発端はコレです。

事の発端はコレです。

ベータま。さんから送られてきたソニーCDP-203改です。

なんてこたぁ無い古い低価格CDプレーヤーですが、ベータま。さんの手により秘密の改造が施されています。正直、最初は「この人もこーゆーの好きだよなぁ〜」程度にしか思っていませんでした(ごめんなさい!)

しかし!実際に音を聴いてビックリ!!耳を疑うその表現力に.....全身鳥肌が立ちました(マジで!)

とにかく、自分の持っているどのCDプレーヤーよりもボーカルがリアルなんです。音が、声が、飛び出してくる!そんな印象です。すごく立体的に響きます。そう、この音であるモデルを思い出しました。

これはソニーのディスクマンD-88です。当時新品で買ったものですが、なかなか音が良くずっと手放せずに現在に至ります。

これはソニーのディスクマンD-88です。当時新品で買ったものですが、なかなか音が良くずっと手放せずに現在に至ります。

今までいろんな高級CDプレーヤーを聴いてきましたが、こういう音のするモデルが無くて...「この音で据え置きがあればなぁ」って思っていたところに今回のCDP-203改...「コレですよ!この音!!」

っつーワケでCDP-203改は未だに返却してないです(^^;;;;;;

これがきっかけで、古いCDプレーヤーを手当たり次第入手するようになりました。台数にしても恐ろしい数です(^^;

ターゲットは昔のデジフィル未搭載か2倍オーバー程度の中級モデル以上のものです。やはりデジフィル無しか、2倍オーバー程度までが圧倒的に情報量 が多い印象です。4倍以上になるとキレイな音になるものの平面的でどこかマスキングされた印象の音になってしまい、ボーカルも引っ込んでしまいます。やはり狙うならデジフィル無しか、あっても2倍までという結論に達しました。

そしてついにこんなモノまで入手してしまいました。ソニーのCDP-701ESとDAS-703ESです。当時定価2台合計で51万円です(^^;

そしてついにこんなモノまで入手してしまいました。ソニーのCDP-701ESとDAS-703ESです。当時定価2台合計で51万円です(^^;

とくにデジフィル未搭載のCDP-701ESは素晴らしいサウンドを奏でてくれまして、これはもう手放せません!

DAS-703ESは2倍のデジフィル(CX23034)搭載、物凄い物量投入で造り込みも申し分ないものです。このような音のする単体DACは現代には無いと思います。某オクでの価格高騰もうなずけますね。

よく、古いCDプレーヤーを買い替えず大切に使い続けている人がおりますが、そういう方々の気持ちがなんとなくわかってきたような気がしました。このような無色透明とでもいいましょうか、そういう音のするデジタルオーディオ機器は「デジフィル搭載が当たり前」になっている現代では発売すらされていません。つまりいくらカネ積んだところでも欲しい音はもう入手出来ない時代なのです。

CDプレーヤーのような消耗品の集合体ともいえる機械モノには必ず寿命というものがやってきます。CDP-701ESも延命に必要な部品はもう絶望的です。テクニクスの名機SL-P1200もピックアップが供給ENDという時代です。古いCDプレーヤーを使い続けるには限界が見えてきました。残念ですがこれが現実です。

しかし、DACがあればCDプレーヤーが壊れても、プレーヤーを新しいものに買い替えてデジタル接続で使用する事により今までと同じような音が楽しめるようになります。完全に同じとまではいきませんがそれなりに楽しみ続ける事ができるはずです。これが今回のDAC製作実行の決め手となりました。

そんなこんだでDAC作るならノンオーバーサンプリング、デジフィル使うなら2倍までという方向が決まりました。 4倍以上のものでは今回狙っているような音はまず望めませんし、欲しければ普通に市販されているモノを素直に買えば済みますので、わざわざ作る必要も無いです。 2倍ならDAS-703ESが既に手元にありますので、やっぱ作るならデジフィル無しのノンオーバーサンプリングでしょ!って事で(^^;

現代の8倍オーバーサンプリング方式の最大のメリットは恐らく音質ではなくコスト的な面 が大きいのではと思います。8倍ならLPFも極めて簡単なもので済みますので(無くてもOK?)コスト的にも圧倒的に有利です。なので今さらデジフィル無しなんていうコストや手間のかかる事はメーカーじゃ製品化なんて出来ないのです。仮に出来てもほとんどの人は音を聴く前にスペックだけで判断して見向きもしないことでしょう。

でも、自作ならなんでもアリです。自分のやりたい事を素直にそのままやればいいし、それで良い結果 が出せれば最高ですもんね!

しかし、ノンオーバーサンプリングDACを作る上で一番の難関はアナログLPFです。さすがにこればかりは撤去してダイレクト出力にするわけにはいきません。9〜11次の急激な減衰特性を持つLPFが必要不可欠です。しかし、これを我々アマチュアが汎用部品を利用してユニバーサル基板で自作するのは至難の技で、回路を電気的に接続する事が出来てもまともな音はまず期待出来ません。

そこで古いCDプレーヤーの部品を流用する事にしました。この手の製品ならLPFはきちんとHIC化やモジュール化されていますので扱いは簡単です。下手な自作よりもずっとまともな音が期待できますし、コスト的にも完全自作よりも遥かに安く上がります。

しかし、メーカーの力を持ってしても特性と音質の両立は難しいようで、なかなか良いものが見つかりません(現在も片っ端からジャンク品に手を出して探しています)名機CDP-701ESでも高域に硬い感じが残りますし...それだけ難しい+カネ掛かるという事ですかね。

CD発売当初「CDの音は硬い」とか「キンキンする」と云われていたのは、このLPFあたりに原因があるようです。

そこで少し妥協して2倍用のLPFを使ってみる事にしました。内容的には5〜7次程度のLPFですのでノンオーバー用として厳密には対応しきれませんが、普通 のアンプに接続して聴くぶんにはほとんど問題は出ませんし、回路もシンプルになりますので音質的にも有利です。

ノンオーバーで余裕ある再生音を安く狙うなら2倍用LPFという選択も、メーカー製では許されませんが自作ならアリでしょう(^^;

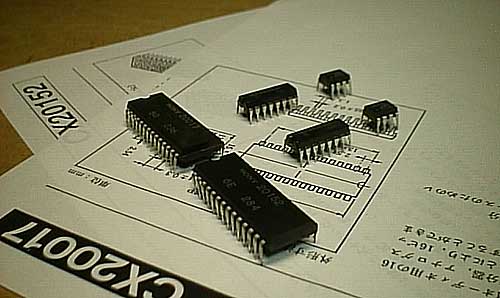

そんなわけでジャンクCDプレーヤーを狂ったように入手しましたが、中でもこのパイオニアの高級機PD-9010Xは使える部品満載でした。

そんなわけでジャンクCDプレーヤーを狂ったように入手しましたが、中でもこのパイオニアの高級機PD-9010Xは使える部品満載でした。

型番からして当時の高級機でしょう。作りも部品もなかなかです。

ソニー系サーボに2倍デジフィルCX23034+積分型CX20152という仕様です。

中身はギッシリ!!

中身はギッシリ!!

なんと各ブロックごとに基板が独立しているではありませんか!CX20152の載った豪華なDAC基板が独立搭載してあります。電源基板も..!これは使えます。

これで1400円は安かったです(^^)

積分型DACはかなり昔からあるもので、CD発売以前からあるPCMプロセッサーの時代から使われていて、CD発売当初もほとんどのモデルがこのタイプでした。それだけ古いもので、ハッキリ言って今更わざわざ引っぱり出して使うようなものではありません。

設計が古いだけに外付け部品が多く必要になるので自作派にも人気がありません。動作には高いクロックが必要で、2倍デジフィルと組み合わせる場合は67MHz程度のクロックが必要になります。4倍なら134MHz...といきたい所ですが実際にはICの速度に限界があり2倍でギブアップでした。そのためデジフィルの倍数競争から戦線離脱して消えてしまったというものです。

しかし、特長の1つとして、マルチビットDACに付き物のゼロクロス歪が原理的に発生しないという利点を持っています。

まぁ、さきほども書きましたが、音はDACチップよりもメカやサーボ、デジフィルによる影響の方が大きいので、極端な話DACの方式なんて何だっていいんですよ!

それよりも最新のデバイスよりもこういう古いマイナーなデバイスで凄い音が出せれば最高ですからね。やる気も出てくるってモンです。これも自作ならではの楽しみ(^^;

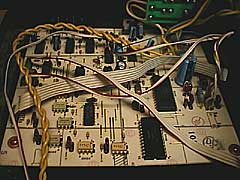

このDAC基板はかなり作り込まれたもののようです。回路構成、パーツグレード、パターンの引き回しなど申し分ないです。LPFモジュールも立派なものが付いています。

このDAC基板はかなり作り込まれたもののようです。回路構成、パーツグレード、パターンの引き回しなど申し分ないです。LPFモジュールも立派なものが付いています。

下手に自作するよりも、この基板をベースに手を加えた方が良い結果が期待できます。

なにより1から自作するよりも遥かに安く済みます!

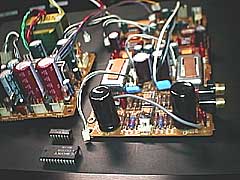

試しに机上で音を出してみました。

試しに机上で音を出してみました。

DAIにはパイオニアのミニコン用アンプのDAC部を流用しました。このDAIにはCXD1076が使われていて、BCLK/DATA/LRCKの他にWCLKも出力されているため積分型DACと直結させる事が可能です。

もちろんバッチリ音が出ました。音質も良好です。これをフルチューンすればかなり期待できます!

しかし、最後の最後で大きな問題にブチ当たりました。前作「ペットボトルスピーカーTurbo-S」のアンプを作った時もそうでしたが、ケースがけっこう高価なんです(^^;

ちょっとイイのは諭吉のとっつぁんが軽〜く飛んでいってしまいます。ケース以外のパーツはすべて揃っているのですが...貧乏くさいけど、なるべく安く仕上げたい、でも出来ればカッコ良く...!!そんなの無理だってね(^^;

で、こんなの入手してみました。

で、こんなの入手してみました。

ヤマハのDAコンバーターDX-U1です。気になるお値段は5000円弱!ケース代としても大変お買得でした。

ジャンク品でしたので多少キズがありますが、使う人間もジャンクなので全然問題ないです(^^;

ハイビットと書いてあるのがヤマハらしいですね。

ハイビットと書いてあるのがヤマハらしいですね。

フロントパネルには電源スイッチとヘッドホン端子&ボリウム、入力切り替えSWと可変出力用VRがあるだけというとってもシンプルなデザインです。

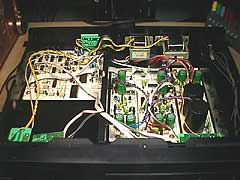

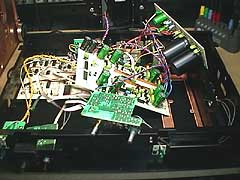

内部です。

内部です。

これはなかなかです。デジ/アナをシャーシで完全に区切っていています。

デジフィルからDACへの信号伝達にはフォトカプラを利用し、デジ/アナを電気的に完全分離させています。

電源トランスはデジタル系とアナログ系を独立搭載させています。

電源トランスはデジタル系とアナログ系を独立搭載させています。

これはいい!ケースだけではなく電源も流用しちゃいましょう!

電源部にもデカくて良質なコンデンサが付いています。これも基板ごと流用する事にしました。

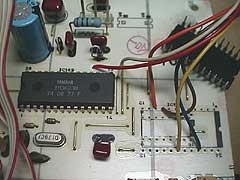

これはDAC基板です。

これはDAC基板です。

これもなかなかの物量投入です。

LPFの感じから4倍オーバーサンプリング方式かな??

DACチップはPCM56PのKランクが2個搭載されていました。高級機並ですがI/Vは内部で行っている所が当時のヤマハって感じです(^^;

DAI基板です。

DAI基板です。

DAIチップはヤマハという事でYM3623Bというものが使われていました。WEBでデータシートを入手して眺めてみると、何とCXD1076同様にWCLKも出力しているではありませんか!!

これなら別途WCLK生成回路を組む必要も無くCX20152へ直結可能ですので、このDAI基板も流用決定です!

バラす前にDX-U1の音を聴いてみました。

バラす前にDX-U1の音を聴いてみました。

けっこう細かい音も出しているのですが、音に力が感じられません。全体的に細みな印象です。

ハッキリ言って、何の魅力も無い音です。だからヒットしなかったんでしょうかね...。

でも、今回のような改造ベースにはもってこいです!!

では早速バラシに入ります!

では早速バラシに入ります!

PCM56P-Kが載ったDAC基板は必要ないので撤去します。

DAI基板にあるデジフィルのチップを撤去して、そこから各信号(

DAI基板にあるデジフィルのチップを撤去して、そこから各信号(

BCLK/DATA/LRCK/WCLK等)を取り出します。

元々このDX-U1はジャンク品で、入力3系統のうち1系統がNGというものでした。オシロで回路を追い掛けた結果

、セレクタ回路に使われている74HC00が暴れていました。在庫品と交換して解決、ついでにOSコン&フィルムコンによる電源ラインの強化も行いました。この基板はCAD製図を仕事だと勘違いしているなんちゃってエンジニア様が効率最優先で設計したものらしくパスコンが付いているもののパターン引き回しがまるでなっていないため無意味になっています。よって電源ラインは大幅に手を加えてやる必要があります。

元々このDX-U1はジャンク品で、入力3系統のうち1系統がNGというものでした。オシロで回路を追い掛けた結果

、セレクタ回路に使われている74HC00が暴れていました。在庫品と交換して解決、ついでにOSコン&フィルムコンによる電源ラインの強化も行いました。この基板はCAD製図を仕事だと勘違いしているなんちゃってエンジニア様が効率最優先で設計したものらしくパスコンが付いているもののパターン引き回しがまるでなっていないため無意味になっています。よって電源ラインは大幅に手を加えてやる必要があります。

オーディオ機器の場合、どうしてもアナログ回路ばかりに気を使いますが、デジタル系の電源対策も重要です。

けっこう大変なのがケース加工...。

けっこう大変なのがケース加工...。

手間がかかります。

PD-9010XのDAC基板を高速化事業部流にフルチューンしました。

PD-9010XのDAC基板を高速化事業部流にフルチューンしました。

電解コンはMUSE等のオーディオ用に、オペアンプはソケットで交換可能に、サンプル&ホールド回路やディスチャージ回路もキチンと手を入れて定数変更等も行いました。

部品代はたいした事ありませんが、ここまでのデータ集め(ジャンク品入手等)にはかなりの金額を投資しています(^^;

なんでもそうですが、製作費よりも開発費のほうが遥かに高額です。

もちろん、基板裏側もしっかりやってあります(^^)

もちろん、基板裏側もしっかりやってあります(^^)

なんでも付けりゃぁイイってモンではありませんが、今までの病的実験の実績から良い結果 が出た事はすべて行いました。

オペアンプ直近に電解コン+フィルムコン追加はなかなか効果的ですのでオススメです。

あとは音出ししながら細かくセッティングしていけばいいでしょう。

元のDAC基板が載っていた所にアルミでステーを自作してキチンとキレイに納めました。

元のDAC基板が載っていた所にアルミでステーを自作してキチンとキレイに納めました。

めんどくさいので故ナカミチの高額高級製品のように基板宙吊りにしちゃおうかとも思いましたが、さすがにそこまで妥協する事は...許せませんでした(^^;

ほとんどの場合DACチップの電源はアナログ共通

で行いますが、今回は自作ですし自分の好きなように出来るのでDACチップCX20152専用の電源トランスを追加してみました。

ほとんどの場合DACチップの電源はアナログ共通

で行いますが、今回は自作ですし自分の好きなように出来るのでDACチップCX20152専用の電源トランスを追加してみました。

このトランスの余った出力でヘッドホンアンプを駆動させ、ヘッドホン使用時でも純アナログオーディオ電源への影響を極力排除できるようにしました。

全部で3トランス5電源という構成です!

ざっと音が出るようになりました。

ざっと音が出るようになりました。

MUTEがイマイチうまく働かず、リレーがOFFする前に回路の電源が落ちてしまい、強烈なポップ音に襲われてしまいました(ヘッドホンがパリって云った...)そのへんを対策してほぼ完成となりました。

ついでにLEDも青色にして遊んでみました(^^;

この時点でも、ほぼ狙い通りの音が出てくれました。でも、まだまだこれからです!

電源コードが傷んでいたのでインレット式にしてみました。

電源コードが傷んでいたのでインレット式にしてみました。

最近ちょっとマイブームであります(^^;

インシュレーターも純正のままではうすっぺらいので存在感のあるものを位

置を変更して取り付けました。

インシュレーターも純正のままではうすっぺらいので存在感のあるものを位

置を変更して取り付けました。

しかし、シャーシがヤワでイマイチ安定しません。肉厚が1ミリしかないのでフニャフニャしています。ビデオデッキなら許されるかもしれませんがオーディオ機器がこのザマでは考えモノです。

そこで思いきってMDFでベースを作ってみました。

そこで思いきってMDFでベースを作ってみました。

厚みは21ミリ!これなら強度も十分です!

そこまでやるならという事で、インシュレーターも旋盤で削って作りました。

そこまでやるならという事で、インシュレーターも旋盤で削って作りました。

材質はごく普通のSS400、ホントは真鍮とか銅が理想ですが非常に高価ですので会社の工場に転がっていたもので済ませました。タダです(^^)

サビ防止目的でクリア塗装を施しました。重量は約420g/個ありますので投げ付けられると死にます(^^;

加工中の様子です。

加工中の様子です。

無垢の材料をブン回して、そこに刃物を当てて削るのが旋盤加工です。

携帯のカメラなのでわかりにくいかな...?

それぞれ組み付けてみました。

それぞれ組み付けてみました。

キズ防止目的でインシュレーターにコルクシートを貼付けておきました。

見よ!この堂々たる面

構え!!

見よ!この堂々たる面

構え!!

あのうすっぺらいDX-U1とは思えません。MDFベースのおかげで剛性も高く重量も高級機?に見合った十分なものです。

内部も外装もフルチューンです(^^)

フロントパネルと同じツヤ消しブラック塗装したアルミ板を貼付けて違和感無く仕上げました。ちょっと出っ張っているのは個性の主張ってやつです(^^;

フロントパネルと同じツヤ消しブラック塗装したアルミ板を貼付けて違和感無く仕上げました。ちょっと出っ張っているのは個性の主張ってやつです(^^;

青色LEDがイイ感じでしょ?!

入力だけでは不便なので、要らないサービスコンセントを撤去してデジタル出力端子を付けてみました。

入力だけでは不便なので、要らないサービスコンセントを撤去してデジタル出力端子を付けてみました。

でっかいパルストランス(中身はちっちゃいけど)はDATデッキDTC-1000ESのジャンクから剥がしたものです。74HCU04によるドライブ回路を追加しました。

これでDATも接続出来るようになりましたが使い方を誤るとループしちゃいます(ちゃんと対策しとけよって)

ヤマハCDX-1020改との組み合わせではデザインもマッチしてなかなかカッコイイです!

ヤマハCDX-1020改との組み合わせではデザインもマッチしてなかなかカッコイイです!

このCDX-1020改はトラポとして使えるようにデジタル系を強化してあります。私には十分な実力です。

できたてホヤホヤで細かいセッティング等は行っていませんが、十分な音が出ています。机上で鳴らした時よりも余裕ある再生音です。

狙った通り、ボーカルの再現性は圧倒的です! 音が飛び出してくる...そんな印象です。全域でヌケが良く立体的で、DAS-703ESを上回る積極的な表現力です。低域も最低音域まで良く伸びてクリアで抜けが良く、ドラムが弾むように響きます。こういう音は今どきの製品ではまず味わえませんね!

デジフィルを通すと低域が伸び悩み、それを補うように持ち上げたりしている例が多くありますが(DAS-703ESもそうですね)このDACはとにかくナチュラル!ローエンドまで良く伸びていて、力強くクリアでゆとりある音です。電源を徹底して強化した効果 もバッチリ出ています。まずは大成功です!

CDプレーヤーの善し悪しを残酷なまでにキッチリ表現してしまうその表現力は圧倒的です。

まだまだ細かいところまでセッティングしていませんが、これからコツコツと楽しみながらやっていこうと思います。

SACDやDVD-AUDIOなど次世代ソースが出てきておりますが、CDだってまだまだ捨てたもんじゃないですよ!最近の機器だけで判断したのではCDが可哀想です(^^;

今回DAC基板はパイオニア製を使いましたが、もちろん他社のものでも同じ要領で組む事が出来ます。高級機ほどDAC基板が独立していますので改造もラクです。有名なところではSONYのCDP-552ESDや553ESDあたりですかね。このへんのモデルになると、部品供給も厳しく修理不能のケースが多いためジャンク相場も1000円程度とサラリーマンのお小遣いでも無理なく入手する事ができます。

実際にイジった事は無いのですが、手元にある回路図を見る限りではDAC基板が独立しており、電源回路も基板上にあるため扱い易く手間がかかりません。使用されているパーツも申し分ないものです(実際の使用にあたっては電解コンや銅スチコン等は新品交換が望ましいです)。CDP-552ESDは積分型(CX20152)、CDP-553ESDは抵抗ラダー型左右独立(PCM53JP-Vが2個)いずれも2倍仕様です。両方入手して聴き比べるのも面 白いかもしれませんね!

2倍仕様DACをノンオーバーとして流用する場合は、DAC出力を段階波ではなくPAM波として取り出すようにサンプル&ホールド回路を変更した方が良いと思います。段階波のままでもキチンと音が出ますが、アパーチャ効果 の影響で高域の伸びが悪くなり、中〜高域がなんとなくボヤけた印象になってしまいます。

DAIに関してはCX23053やCXD1076、今回のYM3623B等のWCLK出力のあるものがラクに組む事が出来ます。おなじみのパイオニアPD-0052や東芝TC9245ではWCLK出力がありませんので別 途生成回路(LRCKの2倍のCLK)が必要となります。 入手の点ではTC9245が価格も安くオススメですね。入力3系統のセレクター機能付で出力まで装備され、しかも入力は同軸も光もレベル変換が不要でいずれもダイレクト接続が可能です。

アナログ回路に関しては、オペアンプ直近に電解コンとフィルムコンのパスコンを追加すると力感ある音になります。簡単ですが効果 大ですのでオススメです。LPFモジュールにも忘れずに!

高速化事業部流のDAC製作、いかがでしたでしょうか?

ノンオーバーサンプリングで積分型というヒネくれた内容でしたが、DACを自作される時に少しでも参考にして頂ければ幸いです。

今回の場合、自作と言ってもほとんどかジャンク基板の組み合わせですので「自作」というよりも「組み立て」といった方が正しいかもしれません。組み立てPCを「自作マシンだぜ!」だとホザくのに似ていますね。

しかし、今回のようにジャンク基板を流用した方が部品入手も簡単で、なによりも完全自作より遥かに安く仕上げる事ができます。時間と小遣いに厳しい制限があるサラリーマンオヤジにはうってつけの方法です(^^;

また、そういうオヤジ世代にはこのような昔のCDプレーヤーの音が忘れられない方も大勢いらっしゃると思われます。動かないけど捨てられない名機なんてのもあるのではないでしょうか?そんな時は思いきってDAC化してしまうのもアリだと思います。

昔は製品を買うよりも自分で作った方が安く上がったものですが、最近では自作の方がかえって高く付いてしまう時代です。どこにでもあるようなモノを作るのであればハッキリ言ってメリットはほとんどありません。しかし、今回のようにどうしても無い場合は作るしかないのです。「無いモノは作る!」これ高速化事業部の基本です。

正直、ここまでの音が出るとは思いませんでした。

今回は基板流用ということもあり積分型で作りましたが、次回はいよいよ抵抗ラダー型の代名詞的存在であるPCM56Pを使ってノンオーバーDACを作ってみたいと思います。っていうか、最初からそうしろよってね(^^;

DAS-703ES、もう要らんわ...(^^;