SONY CDP-701ES改

DAC化改造計画

言わずと知れた銘機、ソニーCDプレーヤー初のESモデルであるCDP-701ESです。

発売当時定価26万円!とにかく贅沢な作りで部品グレードはもちろん、回路も贅沢そのものでデュアル積分型DACを搭載した唯一のモデルでもあります。

既に発売から20年以上経過しておりますが、奇跡的にも稼動状態にあるものも少数ですが残っているようです。我が家にも2台ほどありましたが、その音質は無色透明、ハイスピードでストレート、濃密な情報量 が容赦なく迫ってきます。空間表現や雰囲気までもリアルにこなしてしまうところは現代の「なんちゃってハイビット機」ではどうやっても得られない、まさにノンオーバーサンプリングの極みといったものです。

しかし、ディスクによっては(とくにCD-R)音がおかしくなる場合があり(ノイズが出たり、出なくても妙に緊張感のある雰囲気になってしまう)御老体である事は隠せません。

また、発売から20年も経過しているモデルですのでメンテナンスは絶望的です。ピックアップは既に供給ENDとなっており、仮にあったとしても今のソニーに直せるエンジニアが残っているかどうかも怪しい状況です。

ピックの寿命=CDP-701ESの寿命となってしまうこの厳しい現実...良いマシンなだけにどうにか出来ないものかと考えた末に出した高速化事業部の答えは「DACに改造してしまえ!」という単純なものでした(^^;

DACにすれば現代のCDプレーヤーとのデジタル接続でCDP-701ESを更に楽しみ続ける事ができます。完全に同じ音にはなりませんが元々701ESのサーボは初期のものでジッターも多めですので現代の低ジッターなデジタルサーボ機との組み合わせで更なる高音質が狙えるはずです。

しかし、アイデアだけでは始まりません。積分型DAC、とくにデュアル積分型DACともなると情報はほとんどありません。間違いだらけでアテにならないデータシートだけでは不十分です。DAIにCX23053やCXD1076、ヤマハならYM3623BなどWCLK出力のあるものを使えば簡単に作る事ができますが、これらのチップは既に入手難で一般 的ではありません。記事にする以上誰でも簡単に入手出来る安価な汎用部品で仕上げたい...と、言う事でDAIはTC9245Nに決定!このあたりの設計はベータま。師匠に試行錯誤して頂きました(^^;

今回餌食にする701ESです。某オクでジャンク品を入手してはピックに喝入れて「整備済完動品」という事にして出品している怪しい人からジャンク品として3000円ほどで入手しました。

今回餌食にする701ESです。某オクでジャンク品を入手してはピックに喝入れて「整備済完動品」という事にして出品している怪しい人からジャンク品として3000円ほどで入手しました。

ピックのアソコをいじくり回した跡があり、嘘偽りの無い正真正銘のジャンク品でした(^^;

でもその他の部分は手を加えられていませんでしたので今回のような改造ベースにはもってこいであります。

とにもかくにもゴツくて丈夫なメカであります。

とにもかくにもゴツくて丈夫なメカであります。

ピックアップもダイキャスト製です。細部に渡り手抜きなくしっかりと作られいます。この辺りが20年経過しても動くものが少数ながら存在している理由の1つでしょう。

それに比べて最近のソニー製品ときたら....(怒!)

一番上の基板を持ち上げると、今回イジる部分でもあるDAC部と御対面

です。

一番上の基板を持ち上げると、今回イジる部分でもあるDAC部と御対面

です。

ちなみに基板を固定しているビスは当然のように銅メッキが施されておりますが、磁石にくっつきません!さすがは最高級機だけあって細部までカネかかっています!

デュアル積分型DACなので左右対称のようなレイアウトで、巨大なLPFモジュールが目をひきます。ちなみにこのLPFも701ES専用です。カネかかりまくりです!!

デュアル積分型DACなので左右対称のようなレイアウトで、巨大なLPFモジュールが目をひきます。ちなみにこのLPFも701ES専用です。カネかかりまくりです!!

前期と後期モデルについて

実はCDP-701ESには前期と後期モデルが存在します。大きな違いではありませんがDAC部が若干変更されています。

前期モデルはDAC出力がPAM波であるのに対して後期モデルはS/Hさせて段階波出力となっています。どちらが良いかは好みという事になるかと思いますが、私の感想ではPAM波はありのままを積極的に出すような感じに対して段階波は今風のちょっと控えめS/N重視といったところでしょうか。段階波ですと高域がアパーチャ効果 により低下してしまいますので、それを補うために高域補償回路で周波数をフラットにしていますがPAM波出力の前期にはこのような補償回路は必要ありません。

参考までに、私はPAM波(前期モデル)派で、後期モデルは値崩れする前に手放しました(^^;;;

電源周辺です。

電源周辺です。

さすがは高級機だけあって立派なものです。完全自作でここまでやると、この部分だけでジャンク本体価格ほどになってしまうでしょう。

本体裏面

です。

本体裏面

です。

底面が外せるので改造しやすいです。

スピンドルはブラシレスモーターが当たり前のように付いています。

スピンドルはブラシレスモーターが当たり前のように付いています。

今回はDAC化改造ですので、このあたりはコネクタを外して動作しないようにしておきます。

さて、いよいよ改造開始です。

さて、いよいよ改造開始です。

今回のベースは前期モデルでDACチップはCX890が付いていました。後期モデルになりますとCX20017の可能性が高いです。

CX890のままでも良いのですが、今回はCX20017に交換して4番ピンに+5Vを供給して使用する事にしました。

4ピンにジャンパーを飛ばします。

4ピンにジャンパーを飛ばします。

理由は後ほど...

信号割り込ませポイント

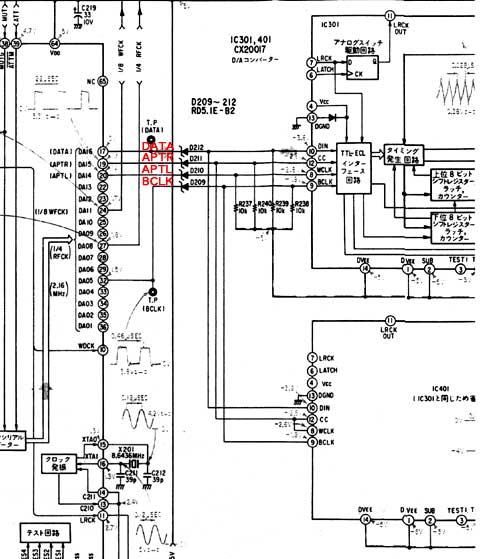

DAC周辺の回路図です。

ざっと見た感じツェナーダイオードのD209からD212の部分から割り込ませるのが良いでしょう。このツェナーを介してCX890接続するわけですが、それではパターンカットが必要でちょいと面 倒です。そこでCX890をCX20017(もちろんCX20152でも可)に交換し、4番ピンに+5Vを供給する事によりツェナーを撤去してダイレクト接続とする事が出来ますので、ツェナー撤去部分からキレイに配線できるようになります。CX890の場合はツェナーを介して接続します。

DAC化に必要な信号線を付けていきます。

DAC化に必要な信号線を付けていきます。

DAC回りはD209〜212からの割り込みで良いでしょう。アナログSWの4066駆動回路はIC213のTC40H074Pを撤去して、そこの8ピンと9ピンに配線し、ついでに+5Vの電源も頂いちゃいましょう。

MUTEに関してはリレー駆動トランジスタQ451のベースに付いているR431(10KΩ)へTC9245NのERROR出力をそのまま接続し、ディエンファシスはQ351のベースに22KΩ程度の抵抗を介してTC9245NのEMPHと接続します。もちろんいずれの場合も元の信号は断った上で行います。

各配線を引き出し、本体のほうの改造はこれだけで完了といったところでしょうか。

各配線を引き出し、本体のほうの改造はこれだけで完了といったところでしょうか。

さていよいよDAIの設計&試作です。

さていよいよDAIの設計&試作です。

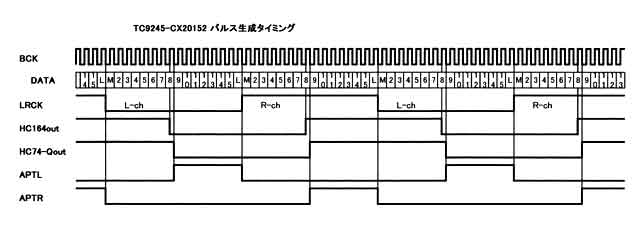

DAIはTC9245Nで、デュアル積分型DACに必要なAPTL/APTRを生成する回路を追加します。

この生成回路が今回の目玉ですね。目玉だけあってなかなかうまく動いてくれません(^^;アルコールパワーも手伝って(?)あの手この手で色々やってみましたがノイズの嵐しか再生してくれませんでした。

そこでいつものようにベータま。師匠に助けて頂きました(^^;

そこでいつものようにベータま。師匠に助けて頂きました(^^;

こんな簡単な回路で本当にいいの?!って感じです!

出来上がってしまえばどおって事ない回路かもしれませんが、ここまでシンプルかつ合理的に仕上げるのはなかなか出来る事ではないです。

ベータま。師匠、サンクスです!

回路図について

当初は回路図も公開する予定でいましたが、時代の流れでしょうか。オークション等でウチの記事をマネて仕上げた「超高音質化改造済み!」などとうたったブツをカネ儲け目的で何台も製作し出品する輩がよく目に止まるようになりました。ウチだけでなく他サイトの画像や記事を無断引用するなど、カネ儲けのためなら手段を選ばない下劣な輩が増えたように感じます。

今回のこの回路図を公開する事によりCDP-701ESジャンク相場が一気に上がってしまうようでは困りますし、また本来趣味で楽しむべき事をカネ儲け目的に利用し何台も何台も何台も仕上げて出品されるのは困るというよりも極めて不愉快ですので、申し訳ありませんが回路図一般 公開は今のところは見合わせております。

有力な情報は容赦なく公開する方向でやってきました高速化事業部ではありますが、今後は少し考えなければならないようです。 不本意ではありますが御理解のほど宜しくお願い致します。

でも御安心下さい!タイミングチャートは公開しますので、腕のある方ならすぐにカタチに出来ると思います。

回路を簡単に説明しますと、HC164でLRCKをBCKの8クロック分シフトさせた信号と元のLRCKとでAPTL/APTRを生成しています。

アナログSW駆動回路はHC74を使い、LRCKを反転させた信号とTC9245Nの384fSで生成しています。よって基板実装の場合は384fsラインが最短になるようにした方が良いです。出力QをIC213跡地の9ピンへ、その反転を8ピンへ入れればOKです。

入出力端子はアクセサリー端子がサイズもピッタリでしたのでそのまま使いました。ケース加工はビス穴3つくらいでしょうか。

入出力端子はアクセサリー端子がサイズもピッタリでしたのでそのまま使いました。ケース加工はビス穴3つくらいでしょうか。

ちなみに入力は光と同軸の2系統に加え光出力1系統を装備、切り替えはフロントパネルのタイマーON/OFFで行うようにしました。

追加のスイッチなどは付けず、外観は極力オリジナル状態にこだわりました。

とりあえず完成

CDP-701ES本来の姿も楽しむために外観はノーマルそのものです(でも何故かヘンテコなインシュレーターが付いていたりします)。回路もDAIの追加程度でDAC部はオペアンプも含め全くのノーマルです。これは701ES本来の音を楽しむためにこのようにしましたが高速化事業部らしくないですよね(でもしっかりソケット式にしてあったりします)。オリジナルにこだわるのも良いですが20年経過しているモデルですので電解コンくらいは交換した方が良いでしょうね。

さてさて、気になる音質ですが良くも悪くも701ESの音ですが701ESを越えていると思います。組み合わせているCDプレーヤーの影響もあると思いますが、どんなディスクでも妙な緊張感が出ないところは嬉しい限りであります。CDP-701ESはピックが弱っている事も影響してかディスクやその日の機嫌によってはキツい音を出す時があったのですが、このDAC化した701ESはそのような事は全く無いです。

どうやらあれはDACやLPFの温特によるものではなくメカやサーボのご機嫌の問題だったようですね(^^;

手元にDAS-703ESがありますが、私的には701ESのほうが聴き疲れしない音なので好みです。DAS-703ESも現代の製品と比べればナチュラルでとても素晴らしいDACに変わりはないのですが、701ESのノンオーバーの音と比較してしまうと人工的で抜けが今一歩と感じてしまいます。

往年の銘機CDP-701ESと最新デジタルサーボ搭載CDPとの組み合わせは、新しい発見があるかもしれません?!

ピック供給終了で諦めるにも諦めきれなかった方は是非御賞味下さい!