昭和20年代の松尾寺境内地

西新町のA氏より写真の提供いただきましたので、アップします。

| (左側写真) 正面階段から見た写真。 門柱が現在の2倍ほどある。 これは1961(昭和36年)2月27日の日向灘地震によって笠の部分が落下したので当時の役員が危険防止のために 門柱を半分に切ってしまった。切った部分の門柱は現在、講師部屋の靴脱ぎ石となっている。袖垣は湾曲加工がしてある |

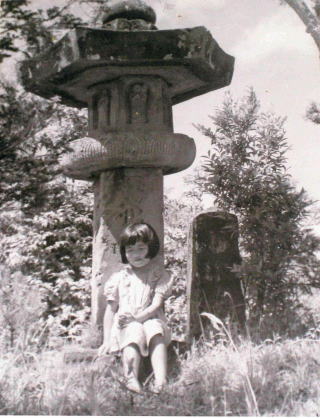

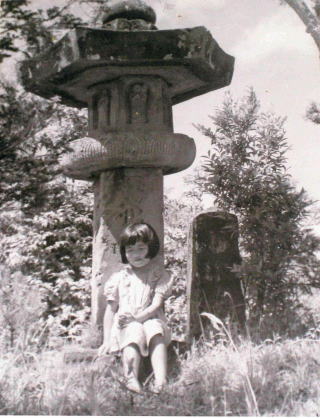

(中写真) 六道の塔はもとは築山を築いてあって、その上に建っていた。しかし、1961年の地震によって笠の部分が落下して、長くそのままであった。昭和60年代に壮年の門徒が、重機を使い、現在の階段の右側に移動し、笠石を載せて、現在に至っている。 石段も石柱も袖垣も清武から出る「清武石」(凝灰岩)である。 |

(右側写真) 石塀の写真。当時の石塀は左側写真の門柱の袖垣と階段を上がり、さらにもう一段上がって門柱と石塀があった。この写真はこの階段を上がったところの石塀と考えられる。因みにもう一段上がったところの門柱は先が尖っていて、現在は、西側の門扉の両側に移動している。(下のカラー写真) |

西側に門扉がつきました。夜間は通行できません。

西側に門扉がつきました。夜間は通行できません。

右側の金紋は法輪(仏教のシンボル紋)

左側の金紋は下がり藤(西本願寺の紋)

トップページに戻る