|

|

■■■ ご利益 「幸せの遊び」をどうぞ

【御利益 BBS *現在、利用中止*】

御利益の結果や参拝の感想などをどうぞ (レスは管理人以外できません)■お勧めサイト

【探せ、開運の鍵と占いの鍵穴】【開運おみくじサイト】【 e 御守り発行サイト】【安倍文殊院】

【歯の神様・仏様 -椿本歯科のホームページ-】

■■■ ニュース

W杯開幕控え祈願の参拝客急増 白峯神宮に守護神の看板 サッカーワールドカップ(W杯)開幕を目前に控え、「スポーツの守護神」の看板を掲げる京都市上京区の白峯神宮に、日本代表の活躍を祈って参拝する人が急増、境内は普段の10倍もの人でにぎわっている。

同神宮は権力抗争に敗れ流刑先で亡くなった崇徳天皇(1119?1164年)と淳仁天皇(733?765年)を慰めるため、明治天皇が創建した。境内の鞠(まり)の守護神「精大明神」は球技の上達に御利益があるとされ、前々回のW杯から、日本サッカー協会が同神宮に公式ボールを奉納するようになり、球技上達を願う参拝者が増えた。

W杯の盛り上がりに伴い、5月下旬から、多い日は1日400?500人の参拝者が訪れ、絵馬や願い串には日本代表の優勝や選手のゴールを願う書き込みが目立つ。

修学旅行で訪れた茨城県の下館南中3年梅原一輝さん(14)は「サッカー部の県大会出場を祈りにきたが、W杯一次リーグ突破も一緒にお願いする」と話していた。

日課で参拝している近くの男性(29)は「このごろはスポーツの神様の方が有名になった」と苦笑い。同神宮権禰宜の北村滋如さん(53)は「若い参拝者が増え両天皇も喜んでいるのでは」と話している。

小指でつづる人生の応援歌

南区・城興寺がユニークおみくじ「『なんとなく』では 生きたくない」「それおまえのスピードけ?」。京都市南区東九条烏丸町の城興寺は5月から、吉凶を占うのではなく、心の琴線に触れる言葉を記した「小指みくじ」の授与を始めた。筆の替わりに小指でつづられた書は丸みを帯び、関西弁の言葉遣いとともに優しく響く。同寺は「言葉の受け止め方は違っても、きっと元気になってもらえるはず」と期待を込める。

おみくじの言葉と書を手がけたのは、伏見区出身で、人生や恋愛の応援歌を指文字で表現する「指詩家」の西川雅巳さん(25)=名古屋市=。西川さんは、上原慎勢住職(46)がかつて勤めた幼稚園の卒園生で、卒園後もつきあいが続く。

同寺では、上原住職が2003年春に赴任するまで長年、無住状態で、古いみくじ筒だけが残っていた。悩みを抱えて参拝する人たちを元気づける言葉を贈ろうと、昨夏、西川さんに創作を依頼。年末までに約70作品を仕上げてもらい、住職が50作品に絞り込んだ。

はがき大の和紙には「恐がらんといってみ 俺(おれ)が後ろ持ったるから」「苦しなったら パス出せよ」「おまえ その顔似合わんで もっと笑え」など励ましの言葉を中心に、「残念ながら それが最後の恋やね」「馬鹿にすな」など、機知に富んだ言葉が記される。

西川さんは「分かりやすい言葉で、メッセージ性を強く出そうと推敲(すいこう)を重ねた。新しい出会いの道しるべにしてもらえたら」と話している。

午前9時〜午後4時半。授与料は1回100円。問い合わせは同寺TEL075(691)3614。

☆ガチャポンから万葉集まで☆ ◇運試しにわくわく◇

カプセルに入ったガチャポンのおみくじがあると聞きつけ、筋野が向かったのは、興福寺(奈良市)の南円堂授与所前。いやぁ、ホント。おもちゃが出てくる台に交じって、ふつうの「おみくじ」と恋愛運を占う「恋みくじ」がある、ある。発案者は「子どもの頃、ガチャポンにはまっていた」同寺教学部の辻明俊さん(28)。「まさか実際に置かれるとは思わなかった」そうだ。

1回100円。04年秋にできて以来、「遊び感覚で楽しめる」と、親子連れやカップルを中心に人気だとか。なんと正月3日間だけで約500人が試した。

では、とおもむろに100円玉を入れたのは、もちろん恋みくじ。手に力が入る。

おーっ、中吉だ。「恋の花開いて 二人の愛は甘く 倖せに満ちあふれる日日が待っています」。やった?。持ち帰って同僚に自慢したら、「二人って相手は?」。

◇幸運くわえたシカも◇

次にむかったのは、ご存じ春日大社。「鹿みくじ」(500円)でしょう、やっぱり。神の使いとされる木彫りのシカがおみくじをくわえて、やたら、かわいい。家に飾ればシカが幸運を運んでくれる、と思う。

◇お参りせずとも、HPからでも引ける◇

忙しくてお参りができない人でも、安倍文殊院(桜井市)の「開運おみくじ」なら大丈夫。ホームページ(http://www.abemonjuin.or.jp/)で引けるから。合格祈願や魔よけで知られる同院が、遠方の人や受験で来られない人のためにと3年前に開設した。

「引く」のボタンをクリックすると、今日の運勢が細かく表示される。つい「大吉がでるまでもう一度」。

植田俊應貫主(47)は「無料ですから、お好きなときにお好きなだけ試してください」。感謝の気持ちで手を合わせる。

さて。ちょっと優雅な気分を味わいたい石田が、直行したのは大神神社(桜井市)だ。万葉集を織り込んだ「万葉歌みくじ」があるという。

200円を巫女さんに渡し、木の筒を振る。出てくるくじの番号に合わせて、短冊型のおみくじをくれた。え、小吉? 縁結びは「時をまて」。いつまで待てばよいのやら。見ると、上段に万葉集の和歌が。なになに、「わが背子は いづこ行くらむ……」と書いてある。うーん、わからない。帰って古典文学全集とにらめっこするか。でも、おみくじって神社の木に結ばないといけないんじゃない? おろおろする石田に権祢宜の池田陽一さんが教えてくれた。

「おみくじは持ち帰って迷ったときの指針とするもの。内容と歌に込められた意味にはどこか関連があるので、調べてみてくださいね」

輝き戻り、金運アップ!? 中京の御金神社 鳥居化粧直し 金をまつる神社として知られる、京都市中京区の御金(みかね)神社で、シンボルの金の鳥居が化粧直しを終え、黄金色の姿に生まれ変わった。老舗金属箔粉(はくふん)メーカーが開発した塗料で塗り替えられ、黄金色の輝きを放っている。

同神社は、社名にちなで3年前に鳥居(高さ約4メートル)の色を金色に変えたが、車の排ガスや風雨の影響でくすんでしまった。近くの堀金箔粉(中京区)から「金の鳥居なら金色のプロに任せて」と協力の申し出があり、仏壇・仏具や社寺の外装用に開発した塗料で塗り替えた。

近年、金運の神様として知られるようになった同神社には「御(身)にお金がつくように」と願う参拝者が増えている。同社開発の塗料は金箔のようにムラのない光沢感に加え、紫外線や汚れにも強く、15年ぐらいは鮮やかな輝きを保つといい、鳥居昌弘宮司は「名前にふさわしい色に仕上がりました」と喜んでいる。

2006.04.28

”おカネ神社“ 投資の聖地に

京の真ん中 意外な名所

日本で唯一というお金を祭る神社「御金(みかね)神社」(京都市中京区西洞院通御池上ル)に近年、証券会社関係者や個人投資家の参拝が相次いでいる。最近の景気回復と株式市場の活況が追い風になっているとみられ、神社側も「参拝客は不況時の2倍以上」と日本経済好転の余波に驚いている。御金神社は1883(明治16)年の建立。本来、剣や刀、鉄の農具に使う金属をつかさどる神様だったが、次第に金や銀、通貨の神として信仰されるようになり、今では資産運用にも霊験があるとされる。

3年前、お金にちなんで鳥居を金色に塗り直したこともあり、徐々に参拝客が増え始めた。今ではインターネットや口コミで評判が広がり、四条通かいわいの証券会社が社員一同で初詣でに訪れたり、個人投資家が絵馬に株取引の成功を書き込んだりしている。「勤務を終えた証券会社員でしょうか、夜間に神前で手を合わせている背広姿の人も絶えない」と鳥居昌弘宮司(52)。

神社も鈴を鳴らすための「鈴緒」を今年に入って金色に替え、またお払いで使う御幣(ごへい)の白い紙も金色に替えてお守り代わりに売り出すなど、雰囲気づくりに努めている。

鳥居宮司は「株の取引はやはり運に左右されるケースが多いのでしょう。いつの時代でも、困った時は神頼みのようです」と話している。10月1、2日に秋の大祭がある。

2005.09.27

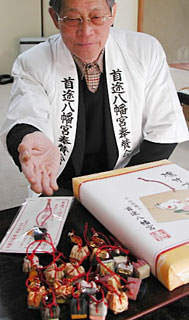

西陣織の端切れで「金守り」

首途八幡宮で販売

京都・西陣の織物業者たちが、着物や帯の切れ端でできた金運招福の「金守り」を制作した。源義経と親交の深かった奥州の黄金商人・金売吉次(信高)にちなんだもので、中身はお札の代わりに金糸が入れてあり、22日から2人にゆかりのある首途(かどで)八幡宮(上京区)で販売される。吉次は奥州から砂金を仕入れ、京との交易をした金商人で、吉次の屋敷が同八幡宮近くにある。鞍馬山を抜け出した牛若丸と吉次が奥州に旅立つ前に道中安全を祈願したのが同八幡宮とされ、現在は旅行安全の神として知られる。

同宮奉賛会の会員20人が「西陣の活性化のために、義経伝説を生かせないか」と考え、西陣織の良さも同時にアピールしようと発案した。

金守りは、奉賛会員の織物業者から集めた西陣織のお召しの着物や帯の切れ端で紙箱(1・5センチ四方)を包み、その中に太い絹の金糸を結んで入れている。西陣織の柔らかな肌触りが楽しめるお守りになっている。

奉賛会の多門弘会長(69)=上京区=は「吉次の金運にあやかった縁起物。八幡宮や義経をPRするだけでなく、観光客に西陣織にも興味を持ってもらえれば」と、期待している。

赤い糸を付け、携帯電話のストラップとしても利用できる。300個作り、1個500円。問い合わせは八幡宮Tel:075(431)0977へ。

2005.01.21

携帯電話で絵馬奉納 京都・地主神社 わざわざおいでにならなくても恋の成就を祈願いたします?。縁結びの神様として超有名な京都・地主(じしゅ)神社が、携帯電話を通じて意中の人を書き込んだ絵馬メールを奉納、祈願できる新サービスを始めたところ、全国から利用者が殺到。神社自らのサービスは珍しいいうえ、高い交通費や時間をかけずに済むとあって、これも時代を写す鑑(かがみ)か。

名付けて「e絵馬メール」。地主神社が携帯向け映像番組配信サービス「モバイルテレビジョン」(大阪市)の協力で先月から始めたもので、利用できるのは今のところJ?Skyだけ。

祈願の方法は、J-Skyでモバイルテレビジョンのホームページにアクセスして「○○さんの恋人になりたい」などと祈願文を書き込む。このメッセージを同社が毎月1、16日の2度、プリントアウトして神社に持参、拝殿に奉納してお払いを受ける仕組みだ。

奉納の様子なども同社のテレビカメラを通じて携帯で見ることができ、神社側は「祈願証明」をネット上で発行。会費は月300円で、奉納した後で、意中の人が変わってしまった場合も、改めて祈願文を書き込めば、こちらを奉納してくれるので大丈夫。

同社によると、大々的な宣伝は行っていないのに、口コミやネット上で評判が広がり、開始から1カ月で会員は500人近くにのぼる勢い。

石橋徹也専務は「利用者は18歳の高校生から35歳のOLまで女性が圧倒的。中心は20代後半の女性」と説明。「プライバシー保護を最優先」と断ったうえで「祈願の内容は『○○さんと幸せになりたい』とか『もう一度○○さんと巡り合いたい』といったものが多い。結婚を願うものも少なくない」という。

地主神社の禰宜(ねぎ=神主)、中川勇さんは「従来の絵馬でもメールでも、お払いするのは基本的に同じ。最先端の携帯電話サービスを通じ神社に親しみを持っていただければ、なおありがたいことです」と語る。

あなたも、恋する胸の内をe絵馬メールに託してみる?

|

| 縁結び | 地主神社 | 541−2097

東山区 |

縁結びでは最古の神様といわれる、大国主命をまつる。 |

| 縁結び・

無病息災 |

六波羅蜜寺 | 561−6980

東山区 |

平安時代には平家の菩提寺となり、六波羅探題が置かれる。 |

| 縁結び

雨乞い 航海安全 |

貴船神社 結社 | 741−2016

左京区 |

歌人和泉式部は夫の心が離れたのを悲しみ詣ったという。 |

| 愛情の復活

浮気封じ |

櫟谷七野神社 | 中京区大宮

盧山寺上る西入る |

天皇の愛を復活させてほしいと祈ったのは宇多天皇の皇后。 |

| 縁結び | 祐正寺 | 821−0720

上京区 |

御本尊は「娶妻結地蔵 ツマトリジゾウ」 |

| 夫婦円満

開運招福 |

大報恩寺 おかめ塚 | 461−5973

上京区 |

おかめの夫、長井飛騨守高次との貞女悲話。 |

| 縁結び・

五穀豊穣 安産・ 育児 |

賀茂御祖神社

相生社 |

781−0010

左京区 |

四代目「連理の賢木」の根元には子供の木が生えている。 |

| 縁結び

方除け |

幸神社 | 231−8774

上京区 |

石は拝むのみで、触れると祟りが有ると伝えられ、

厳重な結界の中にまつられている。 |

| 縁結び

交通安全 |

須賀神社 | 771−1178

左京区 |

節分の日には懸想文売りの行事が行われる。 |

| 縁結び

代受苦 安産守護 |

矢田寺 | 241−3608

中京区 |

奈良、矢田寺の別院 |

| 縁結び

交通安全 |

道祖神社 | 371−1827

下京区 |

「塞の神」がいつしか幸の神に

変化して縁結びの神となった。 |

| 縁結び

安産 育児 |

泉涌寺 楊貴妃観音堂 | 561−1551

東山区 |

死を悼む玄宗皇帝によってつくられた、等身大の観音像。 |

| 縁結び | 濡れ髪さん | 531−2111

東山区 |

狐の話が「濡れ髪堂」の艶っぽい名から |

| ラブレター上達 | 退耕庵 | 561−0667

東山区 |

小野小町に送られた玉章を木像に貼り付けた地蔵尊。 |

| ラブレター上達 | 随心院 | 571−0025

山科区 |

小町に届いた山のような恋文を供養した「小町の文塚」。 |

| 夫婦円満 | 新宮神社 | 791−0191

左京区 |

男杉(おすぎさん)と女杉(めすぎさん)のご神木あり |

| 縁切り

縁結び |

元政庵 | 641−1704

伏見区 |

江戸吉原の高尾太夫の死についておもしろおかしく説いているため |

| 縁切り

縁結び |

橋姫神社 | 0774−21−2017

宇治市 |

縁切りは橋姫の社、良縁は住吉さんの祠へ。

間違えぬよう 古今和歌集記載の橋姫伝説を! |

| 縁切り | 鉄輪井戸 | 下京区堺町通松原下る

鍛冶屋町 |

持参の水を備え「縁切りの水」として御利益をいただきこの水を相手に飲ませる。 |

| 縁 切 | 元政庵瑞光寺

(縁 切 寺) |

京阪本線「深 草」

徒歩役8分 |

酒、タバコ、病気、男女関係等当山の開山上人の墓にて

年齢の数を回りまじわるところの悪い縁を切ってもらう。 出来れば、3×7日=21日間、お参りしなければなりません。 お寺の観音堂にて特別祈願も致します。 詳しくはメールにお書き下さい。 tk@m8.people.or.jp |

| 縁切り | 法雲寺 | 中京区河原町通二条 | 「菊野さん」という石は悪縁を切り、良縁を結ぶ |

| 断ち事 | 安井金毘羅宮 | 561−5127

東山区 |

酒、煙草、ギャンブル、男女の悪縁など。

「縁切り縁結び石」は「断」と「叶」の札を取り石の穴をくぐる。 潜りかたを間違えないように慎重に。 |

| かけこみ寺 | 直指庵 | 871−1880

右京区 |

昔の話し |

| 無実の罪 | 真如堂鎌倉地蔵 | 左京区浄土寺 | 無実の罪・えん罪をはらす |

| 無実の罪 | 恵美須神社 | 東山区大和大路四条 | 「足とめ天神」にお参りすると無実の罪が晴れる |

| 女性守護

極楽往生 |

真正極楽寺 | 771−0915

左京区 |

毎日お供えするお茶湯は「末期の水」と呼ばれ、これをいただけば元気になれる、

または極楽往生できるといわれる。「うなずきの弥陀」あり |

| 女性守護 | 安養寺 | 221−4850

中京区 |

通称「さかれんげさん」と呼ばれ、考え方を変えれば、女性専用の仏様かもしれない。 |

| 女性守護 | 市比賣神社 | 361−2775

下京区 |

古事記の女神を五人もまつる |

| 良縁 | 須賀神社 | _ | 「懸想文売り」を節分の名物としている。

この符札を引き出しに入れておくと容姿が良くなり着物が増えるとか。 |

| 美人 | 泉涌寺 | 561−1551

東山区 |

楊貴妃観音に因む。

宮内庁直轄 |

| 合格祈願 | 北野天満宮 | 461−0005

上京区 |

全国に3800ほどある天満宮の総社。生まれも亡くなったのも丑に因み、

牛が神の使いとされる。 |

| 入試合格祈願 | 乙訓寺 | 921−5759

長岡京市 |

自分で日を限ってお参りすると御利益がある |

| 学業成就

諸願成就 |

教王護国寺

(東寺) |

691−3325

南区 |

弘法大師は日本で初めて綜芸種智院という私学校を作った。

現在も種智院大学として残る。 |

| 学業成就 | 金戒光明寺 | 771−2204

左京区 |

_ |

| 球技上達(サッカー)

縁結び 厄除け |

白峰神社 | 441−3810

上京区 |

精大明神が、蹴鞠道の宗家、飛鳥井家の守護神だから。 |

| 学業成就 | 金戒光明寺 | 771−2204

左京区 |

十一月の最終日曜日には文殊年祭が行われる。 |

| 学業成就 | 錦天満宮 | 231−5732

中京区 |

錦市場で鯛を買って供えると、一流大学合格間違いなし。 |

| 学業成就 | 智恩寺 | 0772−22−2553

宮津市 |

切戸の文殊 |

| 受験

芸事など何でも |

福石大明神 | 平安神宮北 | 昭和三十年ごろ信者宅から譲り受ける |

| 芸事祈願 | 御辰稲荷 | 左京区聖護院 | 芸大受験生の合格祈願多い |

| 知恵授け

裁縫上達 電気守護 |

法輪寺 | 861−0069

西京区 |

3.4.5月13日 十三まいり

三月下旬 獣魂祭り 五月中旬 電気宮祭り 十二月八日 針供養 |

| 知恵授け

縁結び 安産等など |

野宮神社 | 871−1972

右京区 |

古典文学の舞台としても有名。

亀の形の神石を撫でると願いがかなう。 |

| 技芸上達 | 安養寺 | 561−5845

東山区 |

源昭という琵琶法師は殿上で琵琶を演奏 |

| 技芸上達 | 花山稲荷神社 | 581−0329

山科区 |

三条小鍛治の伝説にちなむ |

| 技芸上達 | 常照寺 | 492−6775

北区 |

「六条の七人衆」の筆頭、吉野太夫の御墓に参る |

| 技芸上達 | 誓願寺 | 221−0958

中京区 |

平安の昔「扇」は知識人のシンボルだった。

扇を使った遊びの使い古しを供養する扇塚。 |

| 技芸上達 | 二尊院 | 861−0687

右京区 |

「竜神遊行の庭」あり |

| 技芸上達

恋愛上達 |

円山弁天堂 | 531−3815

東山区 |

ある琵琶法師が祈り、鎌倉時代の刀工がここの名水で名刀を打ち有名になる等々。 |

| 芸事上達 | 光清寺 | 841−5630

上京区 |

芸達者な猫にあやかりたいと花街の芸者たちが信仰。 |

| 芸事祈願 | 御辰稲荷 | 左京区聖護院 | 芸大受験生の合格祈願多い |

| 芸能上達 | 正覚庵 | 561−8059

東山区 |

十一月二十四日筆供養 |

| 芸能上達 | 辰巳大明神 | 祇園巽橋北側 | 悪戯好きな狸の話は楽しいですよ |

| 芸能上達 | 車折神社 | 861−0039

右京区 |

清原頼業の名にちなみ「人が寄り客が鈴なり」と、芸能関係者に信仰が厚い。 |

| 受験

芸事など何でも |

福石大明神 | 平安神宮北 | 昭和三十年ごろ信者宅から譲り受ける |

| 華道上達

縁結び |

頂法寺

(六角堂) |

221−6950

中京区 |

仏に花を絶やさず供えていたので、華道池坊発祥の地として知られる。 |

| 大願成就 | 大石神社 | 581−5645

山科区 |

大石良雄は妹の夫である進藤源四郎の縁故で当地に隠棲、

昭和十年十二月十三日創建 |

| 心願成就 | 寂光院 | 744−2545

左京区 |

推古天皇二年(594)聖徳太子が用明天皇の菩提をともらうために建立 |

| 心願成就 | 梨木神社 | 211−0885

上京区 |

「染の井」の水は文徳天皇のおめしになる着物を染めるときに

使われたことから染殿御殿という |

| 心願成就 | 伏見神宝神社 | 642−5837

伏見区 |

叶えびなに願い事を書いてお参りする |

| 心願成就 | 直指庵 | 871−1880

右京区 |

「思い出草」に書き込むことにより自分自身を客観的に見つめ直す。

昔、かけこみ寺として有名 |

| 一願成就 | 福田寺 | 841−5422

中京区 |

時姫の話も、白拍子の娘照子のはなしも、聞くも涙語るも涙のお話 |

| 祈願成就 | 車折神社 | 861−0039

右京区 |

清原頼業の名にちなみ「人が寄り客が鈴なり」と、芸能関係者に信仰が厚い。 |

| 安産

子宝 |

敷地神社 | 461−7676

北区 |

腹帯は五ヶ月目頃に受けるのがベスト。

お守りの藁に、節目が有れば男の子。無ければ女の子? |

| 子供守護

安産守護 |

三宅八幡宮 | 781−5003

左京区 |

俗に、「虫八幡」と呼ばれ虫封じで有名。 |

| 安産守護

淡水漁業発展 |

三嶋神社 | 551−0033

東山区 |

神の使いは鰻。遥向石があり妊婦さんに。陰陽石も有り。 |

| 安産守護 | 古知谷阿弥陀寺 | 744−2048

左京区 |

五ヶ月目の戌の日に御札を頂くとよい。

子宝に恵まれない人は石棺の回りを念仏を唱えながら 右から三回左から三回まわる。 |

| 安産守護 | 由岐神社 | 741−2138

左京区 |

妊婦が戌の日に腹帯をする慣しもここから生まれたものとか。

子を抱いたこま犬は現在国立博物館に保管されている。 |

| 安産守護 | 善想寺 | 841−1658

中京区 |

「泥足地蔵」「汗出し地蔵」があり、汗出し地蔵が信仰される

。毎月二十三日には御開帳。 |

| 夜泣き止め | 本隆寺 | 441−5762

上京区 |

「夜泣き止めの松」の松葉や皮を子供の枕の下に入れる。 |

| 安産守護

家内安全 酒造業守護 |

梅宮大社 | 861−2730

右京区 |

「またげ石」を夫婦でまたぐことで子供が授かる。 |

| 子供守護 | 高山寺 | 311−1848

右京区 |

日野富子はこのお地蔵様に祈願して義尚を生んだ。 |

| 安産守護 | 染殿院 | 221−3648

中京区 |

文徳天皇の皇后、染殿皇后がこの地蔵菩薩に祈り、

清和天皇が生まれる。 |

| 子宝祈願

安産守護 |

上徳寺 | 351−4360

下京区 |

「世継ぎ地蔵」

孝明天皇と皇后の間に、明治天皇が生まれたが、 皇后の実家中山家では、それまでお参りを欠かさなかった。 |

| 子供守護 | 剣神社 | 561−3738

東山区 |

アトピー性皮膚炎平癒御礼などの絵馬もある。 |

| 子宝祈願

縁結び・ 安産守護 |

六孫王神社 | 691−0310

南区 |

「六孫王誕生水」を子どもに飲ませると丈夫に育つ。「恋の架け橋」あり。 |

| 母乳授与

安産守護 |

法界寺 | 571−0024

伏見区 |

御本尊、薬師如来の胎内にもう一つの小さな仏が納められている事に因む。

奇祭「裸踊り」で使った下帯を腹帯として使うと安産のお守りになる。 |

| 安産祈願 | 成道院 | 811−0876

下京区 |

関東地方では”子育て呑竜”として信仰されてますが、京都ではここだけです。 |

| 安産祈願 | 福王子神社 | 463−0937

右京区 |

山越にあった「さざれ石」あり。 |

| 安産祈願 | 由岐神社 | 741−2138

左京区 |

ご祭神は神功皇后 |

| 安産祈願 | 雲林院 | 431−1561

北区 |

源氏物語や謡曲「雲林院」で有名 |

| 安産祈願

縁結び |

薬師寺 | 861−2868

右京区 |

「夕霧地蔵尊」は、遊女夕霧が十二歳まで育てられた生家の

夕霧屋敷にあったもの。 |

| 子授け | 若宮八幡宮 | 581−1493

山科区 |

ご祭神は神功皇后 |

| 子授け | 宝福寺 | 伏見区西大文字町 | 太閤ゆかりの陰陽石をまたぎ、聖天さんにお参りして子授け祈願 |

| 美男・美女を出産 | _ | _ | __ |

| 疫病退散

開運招福 |

八坂神社 | 561−6155

東山区 |

美容の女神をまつる美御前社。

新しい末社の刃物神社がある。 |

| 疫病退散

五穀豊穣 安産・育児 |

賀茂御祖神社

(下鴨神社) |

781−0010

左京区 |

? |

| 無病息災

諸願成就 |

清水寺 音羽の滝 | 551−1234

東山区 |

日本十大名水の筆頭ともいわれる清水。 |

| 疫病退散 | 今宮神社 | 491−0082

北区 |

「神占石」という不思議な石。 |

| 中風除け | 了徳寺 | 463−0714

右京区 |

十二月九日・十日大根焚 |

| 諸病回復

家内円満 開運招福 |

蓮華寺 | 462−5300

右京区 |

土用の丑の日にきゅうり封じ |

| 諸病回復 | 石像寺 | 414−2233

上京区 |

室町時代より「釘抜き地蔵」として参詣者が絶えない。 |

| 疫病退散

交通安全 厄除け 安産 |

御霊神社 | 441−2260

上京区 |

とくに精神的な病気には御祈祷の霊験あらたかとか。 |

| 諸病回復 | 妙心寺

(蛸薬師) |

221−5369

中京区 |

髪を美しくしたり、おでき、癌にも |

| 歯痛回復

縁結び |

白山神社 | 222−0173

中京区 |

後桜町天皇の歯痛がこの神社の神箸と神塩で治った。

箸を赤ちゃんの食い初めにもちいるとよい |

| 無病息災

極楽往生 |

行願寺

(革堂) |

211−2770

中京区 |

南極寿星寿老人をまつる |

| 頭痛平癒

災難除け 諸願成就 |

蓮華王院 | 525−0033

東山区 |

「柳のお加持」 |

| 婦人病回復

安産 子宝 |

宗徳寺

(粟嶋堂) |

371−2332

下京区 |

俳人与謝蕪村も、娘の病気平癒の為に参拝。 |

| 眼病回復

雨止み祈願 |

仲源寺 | 561−1273

東山区 |

「目疾地蔵」 |

| 腹痛回復

縁結び |

新熊野神社 | 561−4892

東山区 |

後白河上皇の腹痛もこの神社を勧請して平癒したといわれる。 |

| 神経痛

腰痛回復 |

善峰寺 | 331−0020

西京区 |

毎月第二日曜日に薬湯(風呂)を沸かす |

| 眼病回復 | 楊谷寺 | 長岡京市

961−0017 |

独鈷水を持ちかえる人で賑わう |

| 諸病回復

安産 厄除け |

御香宮神社 | 611−0559

伏見区 |

御諸神社と呼ばれていたが、霊水が評判となり、

天皇から御香宮という名をいただいた。 |

| 痔 | 椿 寺 | 北区一条西大路 | 痔に、この寺の椿の葉を煎じて飲むときくという |

| 痔疾回復祈願 | 秋山自雲霊廟 | 北区鷹峯円成寺境内 | 遺言による |

| 病気平癒 | 池の谷地蔵 | 721−7650

左京区 |

薬草園あり |

| 長寿祈願 | 大田神社 | 781−0907

北区 |

杜若は、古代紫一色池一面に咲き乱れて昭和十四年から天然記念物に指定 |

| 耳病平癒 | 大原来迎院 | 744−2461

左京区 |

声明に関係があるのでしょうか |

| 健康長寿 | 北白川天神宮 | 781−8488

左京区 |

ご祭神の少彦名神は造化三神の神皇彦霊神のお子さん。 |

| 腹痛・

病気平癒 |

久世神社 | 城陽市

07745−3−9870 |

「かがり火神事」に参加すれば御利益あり |

| 不老長寿 | 源光庵 | 492−1858

北区 |

全国でも珍しい霊芝から出来た観世音菩薩 |

| 病気平癒 | こぬか薬師 | 211−1890

中京区 |

鎌倉時代疫病が流行ったとき住職の夢枕に現れて

「治してやるから早くこぬか」とお告げがあり多くの人々が参拝したという |

| 頭痛平癒 | 三宝寺 | 462−6540

右京区 |

土用の丑の日の「ほうろく灸」 |

| 病気平癒

瘤取り |

猿丸神社 | 077488−3782

綴喜郡 |

現在ではガン、体内に出来るがん(丸)シコリを取り去る(猿)願いに変わってきました |

| 無病息災 | 神護寺 | 861−1769

右京区 |

金堂に安置する秘仏薬師如来は平安前期彫刻の代表作です |

| 病気平癒 | 雙林寺 | 561−5553

東山区 |

地蔵菩薩はやや小太りの石仏 |

| 寝小便治し | 梯子地蔵 | 882−8548

西京区 |

昔は崖を登っていたという。

千日回峰の難行をきわめた天徳恵尭という坊さんは寝小便がひどく、 それを恥じて比叡山を降り現在地に草庵を結ぶ。 ハシゴを描いた絵に姓名・年齢を書いて納める |

| 眼病平癒 | 柳谷観音 | 956−0017

長岡京市 |

昔農家の人たちが稲や麦の穂で目をついたことからお参りした。 |

| 中風除け | 了徳寺 | 463−0714

右京区 |

三年続けて「大根炊き」に参加すると良い |

| タレコ封じ | 八坂庚申堂 | 八坂の塔付近 | 初庚申に祈祷を受けたコンニャクを食べる |

| 気の病 | 真如堂 | 771−0915

左京区 |

鎌倉地藏 |

| 歯痛止め | 万松寺

(歯形地蔵) |

北区千本通鞍馬口 | 嫉妬した妻が誤って地蔵さんの肩に噛みつき死んだことから「歯形地蔵」と呼ばれ、女の嫉妬を戒める。いつしか歯痛止めに |

| 頭痛・精神病 | 大雲寺 | 左京区岩倉 | 観音さまの頭が戦国時代の火事で焼失したことから、身代わりに脳の病気の治療を引き受けられるという信仰が |

| 下半身の病気 | 大竜寺 | 右京区梅ケ畑 | ご本尊は便所守護の仏で、下半身の病気をよくしたり、女性の生理痛をやわらげ、旅行のときに生理を預かるとも |

| 商売繁盛

家出人探し 咳止め 肩凝り解消 安産 |

伏見稲荷大社 | 641−7331

伏見区 |

御産湯稲荷に供えてあるローソクを持ち帰る。短いほど陣痛の時間が短くてすむ。

こだま池のほとりで手を打ちこだまの聞こえる方向を探せば必ず見つかる。 |

| 商売繁盛

平和 交通安全 |

恵比寿神社 | 525−0005

東山区 |

関西の三大えびすの一つ。

摂社のこま犬に祈れば家出人が戻る。 松下幸之助翁による碑文の財布塚、名刺塚が有る。 |

| 商売繁盛

ぜんそく封じ 方除け |

赤山禅院 | 701−5181

左京区 |

掛け金回収にご利益が有るとして毎月五日におまいりしてから集金すると

取りはぐれがないという「五日払い」の信仰がある。 |

| 出世開運 | 出世導引稲荷神社 | 461−4450

北区 |

? |

| 出世開運 | 出世稲荷神社 | 841−1465

上京区 |

出世とは人間界から抜け出して神の世界に到達するという

大きな意味が有るという。 |

| 商売繁盛

家内安全 |

宗旦稲荷 | 231−0301

上京区 |

茶目っ気のある宗旦狐をまつる。 |

| 酒造業守護

家内安全 |

松尾大社 | 871−5016

西京区 |

「亀の井」の水を入れた酒は腐らないという。 |

| 陶器業守護

厄除け 開運 |

若宮八幡宮 | 561−1261

東山区 |

後冷泉天皇が創建し、昭和二十四年陶祖神、

椎根津彦命をまつることにより信仰を集める。 |

| 出世開運

厄除け開運 |

養源院 | 561−3887

東山区 |

聖歓喜双身天王像は秀吉公が信仰していた。 |

| 出世開運 | 満足稲荷 | 771−3035

左京区 |

御神木の前に岩神様がまつられていて、

足腰の痛い人は、この岩をなでてから痛いところをさすると治る。 |

| 出世開運 | 毘沙門堂 | 581−0328

山科区 |

空海が唐で学んだ秘法「鎭将夜叉」を唯一伝える。 |

| 出世開運

厄除け |

笠原寺 | 572−9400

山科区 |

笠原政江尼が私財を投げうち創建。

厄除け一日尼僧修行は電話で問い合わせのこと。 |

| 出世開運 | 源空寺 | 601−2937

伏見区 |

伏見城の櫓の巽に祀られ秀吉が御利益をいただかれたことから、

福受け大黒と言われる。 |

| 開運祈願 | 長建寺 | 611−1039

伏見区 |

日本でもただ一つの和歌のおみくじ。 |

| 開運祈願

安産母乳 |

東福寺 | 561−0087

東山区 |

布袋像は印度・中国・日本の土で作られた霊像 |

| 交通咤全

商売繁盛 健脚長寿 |

狸谷山不動院 | 781−5664

左京区 |

御本尊、咤怒鬼不動明王。宮本武蔵が刀を磨いたという、武蔵の滝が残る。 |

| 旅行安全

かんの虫 開運厄除け |

首途八幡宮 | 431−0977

上京区 |

金売吉次屋敷跡とも伝え、奥州に旅立つ義経が旅の安全を祈願 |

| 旅行安全 | 一条戻り橋 | 一条堀川東入る | 名前の由来は由来は十世紀の初めごろの話による。出兵する人は渡り、

婚礼の車は渡らない |

| 交通安全 | 交通神社 | 771−1178

左京区 |

まつられた神様は夫婦の神で、そとからの邪魔なものを防ぎとめる。 |

| 旅行安全 | 還来神社

(モドロギジンジャ) |

312−2670

右京区 |

淳和院が火災になったとき正子内親王の御殿は火事を免れたことから生まれた信仰。

昔は「梛石」を撫でてわらじを奉納した。梛の葉を鏡の下に敷けば夫婦円満 |

| 旅行安全

疫病封じ |

粟田神社 | 551−3154

東山区 |

東海道五十三次の京の出入り口、粟田口にまつられていたことから。 |

| 交通安全 | 猿 寺・輪形地蔵 | 351−7885

下京区 |

車石を外れた車がひっくり返るという昔乍らの事故が相次いだのでまつる。

輪形地蔵は交通安全守護の元祖 |

| 航空安全 | 飛行神社 | 八幡市

981−1700 |

日本にも一つしかない。航空関係の資料を集めた航空文庫がある。 |

| 交通安全 | 荒見神社 | 城陽市

07745−2−2014 |

明治までは安羅見としるされる |

| 家内安全 | 建勲神社 | 451−0170

北区 |

ご祭神は織田信長

竹中工務店は工事安全の祈願に詣る |

| 厄除け

方除け |

賀茂別雷神社 | 781−0011

北区 |

平安京の表鬼門にあたる。 |

| 開運招福 | 萬福寺 | 0774−32−3900

宇治市 |

天王殿に鎮座する福々しい布袋様に会えば納得。 |

| 火災予防 | 愛宕神社 | 861−0658

右京区 |

八月一日午前零時に参拝すると千日詣でたのと同じご利益あり。

三歳までに千日詣でをすれば一生火難に遭わない。 |

| 開運招福 | 妙円寺 | 781−5067

左京区 |

京都七福神めぐりの第一番霊場 |

| 祈願成就 | 車折神社 | 861−0039

右京区 |

清原頼業の名にちなみ「人が寄り客が鈴なり」と、

芸能関係者に信仰が厚い。 |

| 厄除け | 広隆寺 | 861−1461

右京区 |

四天王と魔多羅神の御面がお守りとして霊験あらたか。 |

| 水火守護

合格祈願 安産 |

水火天満宮 | 451−5057

上京区 |

神霊の降りた「登天石」、

五ヶ月目にこの石を拝むと安産するといわれる「玉子石」 |

| 方除け | 大将軍八神社 | 461−0694

上京区 |

砂をいただいて、五個所に埋めると鬼門から免れ安全に事が運ぶという。

79体の神像は日本一の数を誇る。申し込み必要 |

| 祈願成就 | 護王神社 | 441−5458

上京区 |

明治三十二年発行の十円紙幣には、

表に清麻呂公と拝殿、裏に猪が印刷されていた。 |

| 厄除け | 吉田神社 | 771−3788

左京区 |

ここに参拝すれば全国3132の神々を参拝したのと同じ

ご利益が有るとされる。 |

| 厄除け | 壬生寺 | 841−3381

中京区 |

壬生狂言で舞台から落として割る、奉納された「ほうらく」に意味有り。 |

| 厄除け | 平安神宮 | 761−0221

左京区 |

京都市民全体の総社となり今日との市民を守る。 |

| 方除け | 城南宮 | 623−0846

伏見区 |

方角に関する方除けなら総て御任せの神社。 |

| 厄除け

風邪除け |

長建寺 | 611−1039

伏見区 |

不思議(女陰)なお守りあり。 |

| 盗難除け

災難除け |

醍醐寺 | 571−0002

伏見区 |

毎年二月二十三日、五大力尊仁王会が催され、参詣者が押し寄せる。 |

| 方除け | 赤宮神社 | 701−1771

左京区 |

ただしくは賀茂波爾神社で下鴨神社の境外摂社。 |

| 厄除け | 今宮神社 | 463−2463

右京区 |

「あぶり餅」の所とは別です |

| 厄除け

選挙必勝 子宝 |

岩屋神社 | 571−0833

山科区 |

本社から後山に陰陽岩があり、

陰岩のくぼみの水は竜闕水という明神の霊水で子宝に |

| 厄除け | 岩清水八幡宮 | 981−3001

八幡市 |

エジソンの記念碑あり |

| 方除け

業績回復 |

御金神社 | 221−1305

中京区 |

金属関係の業者の守り神 |

| 厄除け | 禅定寺 | 0774−88−4450

綴喜郡 |

本尊の十一面観音像は京都で一番大きい。

名産、古老柿 |

| 厄除け

事業の完成 |

達磨寺 | 841−7878

上京区 |

達磨堂には八千躰のダルマ。

白幽子(京都にいた仙人)の墓石あり。 毎年十二月一日映画関係者のお参りあり |

| 方除け | 八神社 | 771−5159

左京区 |

宮中の神殿の神は、宮中八神殿といって、

天皇が朝晩お参りになる神と同一の神さんをお祀している。 |

| 厄除け | 平安神宮 | 761−0221

左京区 |

大極殿は平安京大内裏の朝堂院を八分の五に縮小して復元 |

| 厄除け | 水度神社 | 城陽市

07745−3−9870 |

珍しいお参りとして還暦を迎えると尼講の方のお参り |

| 断ち事

商売繁盛 |

安井金毘羅宮 | 561−5127

東山区 |

酒、煙草、ギャンブル、男女の悪縁など。

「縁切り縁結び石」は「断」と「叶」の札を取り石の穴をくぐる。 潜りかたを間違えないように慎重に。 |

| 便所守護

下半身守護 |

大龍寺 | 881−1121

右京区 |

密教系の仏で烏芻沙摩明王を祀る。

母乳の出をよくしてくれる乳守地蔵あり。 女性は一度参拝してみてください。 |

| 極楽往生 | 清涼寺 | 861−0343

右京区 |

四月十九日本堂では香をたきしめ、水に浸した白布で御像ぬぐう。

この布を身につけると罪が消え、経かたびらを作れば極楽往生まちがいなし |

| 極楽往生

諸願成就 病気平癒 |

即成院 | 561−3443

東山区 |

那須与一の御墓 |

| 極楽往生 | 勝林院 | 744−2537

左京区 |

阿弥陀さんの手から網がたれているので、

その網を握って阿弥陀さんと握手しておがめば極楽往生がかなう。 |

| 人形供養 | 宝鏡寺 | 451−1550

上京区 |

十月十日人形供養。

春と秋に一般公開。 |

| ペット供養 | 称念寺 | 441−4519

上京区 |

通称「猫寺」。松の枝が本堂に届けば猫が再び現れ、

寺を助けるといわれる。 |

| 四柱推命

厄除け 魔よけ |

晴明神社 | 441−6460

上京区 |

世界共通のペンタグラム。 |

| 死者供養

極楽往生 |

六道珍皇寺 | 541−8980

東山区 |

八月七日から十日の盂蘭盆会に鐘をつくと十万億土に伝わり、

精霊がこの世に帰ってくるといわれる。 |

| カード供養

女性守護 |

市比賣神社 | 361−2775

下京区 |

古事記の女神を五人もまつる |

| 火難除け | 金蔵寺 | 331−0023

西京区 |

愛宕神社から明治三年ここに移されたもの |

| 火難除け

盗難除け |

高源寺 | 312−9584

下京区 |

1・5・9月の二十八日には大祭が行われる |

| 商売繁盛 | 安楽寺天満宮 | 462−6876 上京区 | _ |

| 商売繁盛 | 県神社 | 宇治市

0774−21−3014 |

「あがた」はあがり田つまり、神社に属する清き田畑の意 |

| 商売繁盛

脚気治癒 |

蚕の社 | 861−2074 右京区 | 織物業界・染色業界に人気

土用の丑の日にお参りして、池の水に足をつける |

| 商売繁盛 | 清水寺 | 551−1234 東山区 | 徳川家光寄進の大国さん |

| 商売繁盛 | 金福寺 | 791−1666 左京区 | 「花の生涯」で有名になった村山たかが住んでいた |

| 商売繁盛 | 興雲寺 | 541−8990 東山区 | 祇園町の女将さん方のお参りが多いとか |

| 商売繁盛 | 西福寺・

末広不動 |

551−0675 東山区 | 一円玉を懐紙に包んでお寺から先にいただく |

| 商売繁盛 | 鷹峰妙見さん | 491−1496 北区 | 西陣の方のお参りが多いとか |

| 商売繁盛 | 深草聖天 | 642−5934 伏見区 | 日本でもっとも大きな厨子の一つでその中にもう一つ厨子があり秘仏だそうです |

| 商売繁盛 | 両足院 | 561−3216 東山区 | 戦前は遊郭の芸妓や舞子が自分の願いを白壁に書いた。

「いいだんなさんがみつかりますように」と祈る。 |

| 商売繁盛 | 山崎聖天 | 乙訓郡

956−0016 |

明治のころに黄金仏との噂が広がり泥坊が入りましたが突然腰が抜けてしまい

無事元の位置に戻られたそうです |

| 商売繁盛 | 離宮八幡宮 | 大山崎 956−0218 | 油の神様で有名

「長木」というしめ具をつくってエゴマの実を絞って油とし献灯に使った |

| 五穀豊穣 | 石座神社 | 791−3576 左京区 | 境内に一言神社あり |

| 福徳長寿 | 御蔵山聖天 | 0774−31−8041

宇治市 |

御蔵山の宝樹歓喜天は豊臣秀吉が深く信仰されたといい、

伏見城を築城されて御蔵山に軍用金を貯蔵する金蔵を築造されたとつたえる。 |

| 先祖の供養 | 千本えんま堂 | 462−3332 上京区 | 正式には引接寺いいますが、

本尊の閻魔大王により、えんま堂の方がよく知られる |

| 勝運祈願 | 藤森神社 | 641−1045 伏見区 | 競馬の馬券を買う人はお参りして勝運を祈る。

この神社ほど古いものは少なく、神功皇后の三年(203)といわれる。 |

| 勝負事に勝つ | 鞍馬寺 | 741−2003 左京区 | 僧正ガ谷不動堂の辺りの石をお守りにする。 |

| 家畜の病気平癒 | 法厳寺 | 581−1586 山科区 | 寺の山号が牛尾山。 |

| 水子供養 | 山之内念仏寺 | 821−2732 右京区 | 最澄の母である藤子が生まれた土地で、

当時水子のままでなくなる方が多くその供養をしたのが始まり。 |

| 心の安らぎ | 福成寺 | 391−0434 西京区 | 西山の竹薮に囲まれて自然の落ち着いた雰囲気。 |

法輪寺 嵐山 電気・原子力の守り神 壬生寺 中京区壬生 台所の虫除け 葉山観音 左京区一乗寺 本尊の馬頭観音は牛馬の守り神 八坂庚申堂 東山区下河原 1年に1つに限って何でも願いを聞いてもらえる 蚕の社 右京区太秦 きもの 北向不動 伏見区竹田 1月16日の柴燈護摩の煙にあたった人は、「一願」がかなう 御金神社 みかねじんじゃ 西洞院御池上ル西側 金神社は1883(明治16)年の建立。

管理人のお勧め 官者殿社 四条寺町東入る南側 ついた嘘(商売上)の悪徳を帳消しにしてくれる

- back -