実利行者立像の讃解読 同左の該当本文[12行目]へ き坊のノート 目次

「擲身」という語

《1》 はじめに

ここでは、「実利行者立像讃」で、いまだ読めていない字のうち、[12行目]の「 ・ 身」(右図)を、「擲身」(てきしん)と読めるであろうか、を吟味する( ・ は不明字を表す)。

ここでは、「実利行者立像讃」で、いまだ読めていない字のうち、[12行目]の「 ・ 身」(右図)を、「擲身」(てきしん)と読めるであろうか、を吟味する( ・ は不明字を表す)。

言うまでもなく、「擲身」と読めそうだと考えているので吟味するのであるが、わたしは二つの方面から検討してみたい。第一は、ここに書かれている文字の形から(《2》において)、第二は、「讃」が書かれたであろう明治時代に、「擲身」という語が使用されていた例があるのか、この語はどのような場合に登場しているのか、などの使用例の検討を行いたい(《3》において)。

「讃」の[11,12、13行目]の

まさきはげの牛石の傍らに ・ 身修行すること日あり

に対して、「擲身」ではないか、とご指摘下さったのは「郷土史家」のT氏である。

に対して、「擲身」ではないか、とご指摘下さったのは「郷土史家」のT氏である。

氏は、はじめ「撓身修行」と読む案をお示し下さったのだが、「擲」の草書体の例(右図)をお示しになって「擲身修行の方が適当ではないか」と書簡を下さった(9/22-2010)。

私はこのご提案を検討する余裕のないまま、「正木はげ」の先行例の探査などに力を入れていた。それから半年ほど経って、やっと、ご提案の検討に取りかかることができるようになった。

《2》 文字の形

不明文字  について、すぐ気がつくことは、「手偏 てへん」の文字であることである。これについては、まず異論はないであろう。

について、すぐ気がつくことは、「手偏 てへん」の文字であることである。これについては、まず異論はないであろう。

手偏の右に「西」のような形が見える。その下に「北」のような形も見える。

パソコンの漢字検索で、漢字の“部分品”を指定して、その部分品をもつ漢字のリストを表示するという機能がある。例えば、「手偏」と「西」の二つの部分品を指定してみると、私が常用しているATOK文字パレットでは、該当漢字2種が出てくるが、いずれも、JIS外の漢字であり適当でないと判断する(その判断の理由は省略する)。

「西」と似ている「酉」を使うと、「擲」が出てくる(それ以外にはJIS外の漢字が二つ)。「手偏」と「北」の組合せでは、有望な漢字はない。

なお、「手偏」と「耳」の組合せの中に、「攝」があり、わたしの最初の案を「攝身」としたのであった。よく知られている仏教用語で「攝心」があるので、「攝身」の可能性があると考えたのであるが、使用例が見つからず、無理があるようだと判断した。

不明文字を見れば明らかだが、「耳」より「酉」の方がずっとよく似ている。その部分の「酉」との「類似は、ほとんど文句の付けようがないほどである。

「擲」が、漢字の“部分品”検索によって有望な漢字として出てくることは理解されると思うが、言うまでもなく、致命的な欠点がある。それは、「擲」には旁に「邑 おおざと」が付いていて、“左+中央+右”の3部分からできている漢字であるということである。つまりこの字は、[左]=「手偏」、[中央]=「八+酉+大」、[右]=「邑」という構成になっている。それに対して、不明文字(右図)には、“左+右”の2部分しかないように見える。

「擲」が、漢字の“部分品”検索によって有望な漢字として出てくることは理解されると思うが、言うまでもなく、致命的な欠点がある。それは、「擲」には旁に「邑 おおざと」が付いていて、“左+中央+右”の3部分からできている漢字であるということである。つまりこの字は、[左]=「手偏」、[中央]=「八+酉+大」、[右]=「邑」という構成になっている。それに対して、不明文字(右図)には、“左+右”の2部分しかないように見える。

漢字の構成が、3部分からなるのと2部分からなる違い、この致命的な欠点をクリアすることができるのだろうか。

まず、東京大学史料編纂所の「電子くずし字字典データベース」を検索してみる(ここの右下あたりの「電子くずし字字典データベース」をクリック。このURLは近頃変更になりました。)

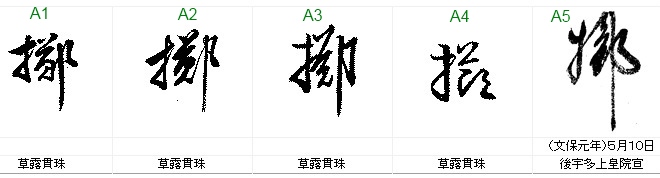

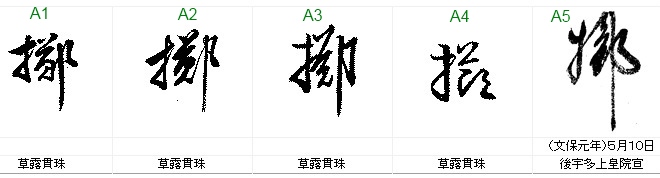

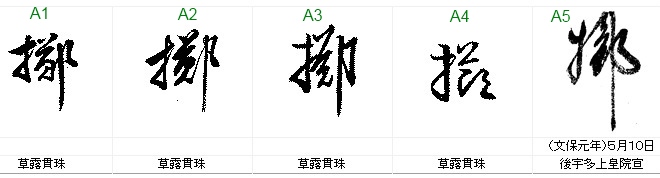

次図はこのデータベースで「擲」を検索すると出てくる文字5種である。

この5種をよく見てみると、A4 を除いて、くずし字であっても「擲」の字形はほぼ覗うことができると言っていいだろう(逆に、これらのくずし字からもとの「擲」を想起するのは、わたしにとっては難しいが)。A1~A4の下にある「草露貫珠」は江戸時代の草書字典のことで、作者は中村立節[りゅうせつ]で水戸光圀の命で作ったという。成立は元禄九年(1696)、中国の漢~明代の文字5万5000字を集めた。

上の、T氏が示してくださった例は、A4と同一で、『草露貫珠』の文字であると思われる。

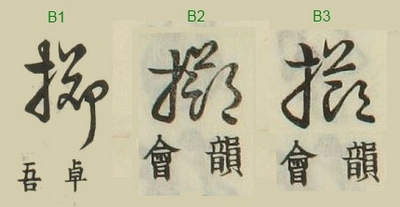

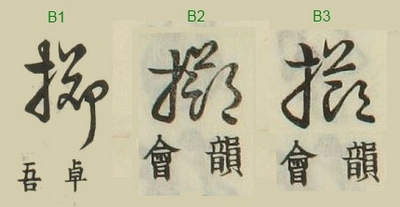

いつも利用する公立図書館が『草露貫珠』を持っていたので、そのなかの「擲」を調べてみた(第七巻)。そこには、7種の文字が出典名と共に並んでいた。そのうち3種を選んで下に示す。A4=B3であって、A1~A4にB1、B2を加えると、その7種のすべてとなる。

左からB1は『卓吾』(不明)、B2とB3はいずれも『韻會』(「古今韻會挙要」という元代に編纂された中国古代の音韻学の書物)を出典としている、ということ。

B1,B2,B3の3例は、わたしが意図的に並べたもので、草書体が旁の邑[つくりのおおざと]をどのように処理しているかという観点である。

A1,A2,A3,A5は、邑がしっかりと書いてある。“左+中央+右”の3部分のうちの3分の1“右”を邑が占めている。

B1は、邑が3分の1を占めているが、高さを低くして、邑の形もかなり簡略になっている。

B2は、邑が小さくなって、「八+酉」の部分の下に入って大と並ぼうとしている。「八+酉+大」が極めて省略した筆致になっている。

B3は、「八+酉」の部分を大きくして、その下に「酉+大」の略形とならべて邑の略形が並んでいる。邑偏の長い脚が、横に流れる小さな最後の一画に残っている。

このように見てくると、上で言っていた3部分と2部分の違いの致命的欠点をある程度クリアーしていると考え得ることがわかる。つまり、邑を「八+酉+大」の下部分に取り込んでしまう草書体の筆法がある、と考えられればよいのである。こうして、B3=A4=T氏の例 が「擲」の草書体であることが納得されてくる。

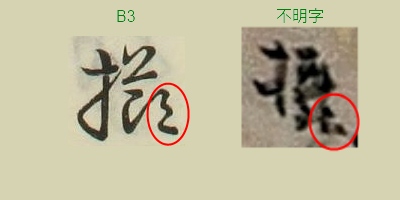

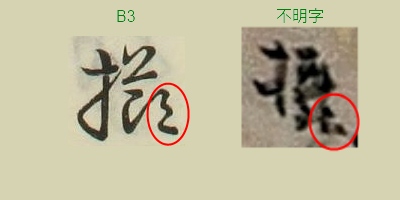

それでは、B3が「擲」の草書体であるとして、わたしたちのターゲットである不明字がはたしてB3と同じ字の草書体であると認めることができるであろうか。わが不明字をB3と比較しながら、見直してみよう。

このように同じ大きさにして並べてみると、はっきり分かるが、手偏や「八+酉+大」の下に小さく取り込まれたと理解した邑(赤丸部分)は相応しているが、むしろ「八+酉」の部分が草書体化されていないことが目立っている。酉のように見えるところがはっきりと残っている。更に、もし、酉の部分を崩さずに残しているのだと考えたとすれば、当然その上にあるはずの、冠のような八が見あたらないことになる。

このように同じ大きさにして並べてみると、はっきり分かるが、手偏や「八+酉+大」の下に小さく取り込まれたと理解した邑(赤丸部分)は相応しているが、むしろ「八+酉」の部分が草書体化されていないことが目立っている。酉のように見えるところがはっきりと残っている。更に、もし、酉の部分を崩さずに残しているのだと考えたとすれば、当然その上にあるはずの、冠のような八が見あたらないことになる。

つまり、B3とわが不明字との照応は、手偏と邑ではなんとか納得できるのであるが、むしろ、「中央」の「八+酉+大」において、「八」が消滅し、「酉」が行書的に残り、「大」は草書的に崩されている、という不統一なものになっている、と評価せざるを得ない。B3とわが不明字がよく照応しているとは、到底いうことができない。

しかし、不統一を言い出すと、この「讃」全体は行書的ながらその書法は不統一なものである。前半部(左下がりの1~7行)は比較的細い筆線でなだらかに書かれているが、それでも多くの漢字は画がはっきりとして行書的になっている。特に画数の多い「霊」や「嶽」や「巌窟」などがより強くそうである。後半部(8~19行)ではその傾向がさらに強まり、「勢」・「臺」・「篭」・「瀑」・「霊」などがそうだが、それほど画数が多いとはいえない「跨」・「傍」や「牟」・「那智」・「行年」なども崩さずに行書的に書いている。そのなかに混じって「まさきはけの牛石」などでは変体仮名がだいぶ崩した形で使用されている。

以上のような不明字の形の考察により、それは「擲」の草書体と見なせなくはないが、一字のなかに書体の不統一があることになり、かなり疑問が残る。ここらあたりが、公平な見解だと思う。

《3》 使用例の検討

「擲身」という語の可能性を郷土史家のT氏に指摘されたのは昨年9月のことであり、それからの半年、この語はずっとわたしの頭のどこかにあって、折に触れて気に掛けていた。というのは、今のわたし(たち)にとって「擲身」という語はまず使うことのない語であり、“よそよそしい、わざとのような造語じゃないか”という印象が先行しそうだからである。わたしは半年間ほどこの語を考えてきて、決して「擲身」が“わざとのような造語”ではないことには確信がある。

わたしはいまだ数少ない使用例しか見いだしていないのだが、維新の志士などが醸成した明治の時代思潮に根ざした語と考えられる。

《3.1》 有島武郎『或る女』

『国語大辞典』には「擲身」単独はなく「擲身報国」を取りあげている。

擲身報国:てきしんほうこく、一身を投げうって国家のためにつくすこと。有島武郎の「或る女」前・八「擲身〈テキシン〉報国は官吏たるものの一特権だが」

有島武郎『或る女』は最初に発表されたのは「白樺」で、明治44年~大正2年(1911~13)の連載(今は青空文庫で公開されている。ここ)。

主人公・葉子は、日清戦争の従軍記者として名をあげた男といっしょになるのだが、数ヶ月で別れる。それからしばらくして、キリスト教婦人同盟の役員をしている葉子の母が間に入って、木村という男と婚約する。葉子の両親が死に、その家へ叔父夫婦と白痴の子が越してくる。木村は渡米しており、葉子が渡米する前日、家で開かれる自分の送別会に遅れて参加した葉子の前で、叔父がしゃべる。「○○局長といわれるこの男」のセリフの中に「擲身報国」が出て来る。「神の道」というのはキリスト教のことである。

いまに見なさい木村という仁なりゃ、立派に成功して、第一流の実業家に成り上がるにきまっている。これからはなんといっても信用と金だ。官界に出ないのなら、どうしても実業界に行かなければうそだ。擲身報国は官吏たるものの一特権だが、木村さんのようなまじめな信者にしこたま金を造ってもらわんじゃ、神の道を日本に伝え広げるにしてからが容易な事じゃありませんよ。(青空文庫)

小説の中に登場する人物のセリフであるのだから、明治末~大正初の読者(「白樺」の読者)が読んで不自然さを感じないような語であったことは疑いない。ある程度知られいて、新聞や雑誌で目にすることのある語であったと考えておいてよいであろう。(青空文庫なのでただちに検索できるが、『或る女』で「擲身」の使用はこの個所だけであった。)

『国語大辞典』で「擲身報国」を見たときには、軍国主義的なスローガンかと思ってしまったが、それは誤りであると思う。少なくとも『或る女』にある「擲身報国」は何重にも屈折した使い方になっている。日清-日露の戦役のころの使用例をさらに探してみないと、なんとも言えない。

《3.2》 木戸孝允文書

わたしがつぎに知った「擲身」の使用例は、『木戸孝允文書』の中である。これはネット上で「木戸氏の日常」という大変興味深いサイトで扱っていた。『木戸孝允日記1~3』や『木戸孝允文書1~8』などをコツコツと読んで、面白そうな記事を任意に原文とともに紹介している。かなり深く木戸孝允に打ちこんでおられる方のようだが、サイトの冒頭で、このサイトのコンセプトは「幕末資料のただしいたのしい読み方」であると断っておられるように、肩の凝らないものにしようと努力なさっている。

わたしはネット上で「擲身」を検索して、サイト「木戸氏の日常」で2つもヒットしたので、実に驚いた。それで、木戸孝允が時に「擲身」を使うことを知り、『木戸孝允文書』を図書館から借りだして興味に任せて読んでみた。ていねいに読んだり、斜め読みで飛ばしたりであるが、結局わたしが独自に発見した「擲身」は一つだけだった(3/22-2011現在)。木戸孝允に注目することを教えていただいたのはサイト「木戸氏の日常」であるが、わたしは自分で『木戸孝允文書』を見直したので、わたしの流儀で以下、その3つの「擲身」を紹介してみる。(なお、木戸孝允文書には句読点がなく、漢文崩しの文章で読みにくい。適当に句読点を入れひらがなを多くしている。)

《3.2.1》 「薩長両藩盟約に関する自叙」 (木戸孝允文書8)

慶応二年(1866)正月に薩長同盟の密約がなされたが、そのいきさつを筆まめな木戸孝允が書きとめた「自叙」の中に登場する、坂本良馬のセリフに「擲身」という語がある(この文書では木戸は「龍馬」と書かずに「良馬」と書いている。小論も木戸の「自叙」を尊重してそれに従う)。

慶応元年十二月に木戸孝允は薩摩藩の黒田了介と馬関(下関)で会うが、黒田は木戸に盛んに上京をうながす。そこへ坂本良馬も来て、同様に上京をうながす。このとき木戸孝允は、

(坂本良馬は)しきりに黒田と共に上京する事を論ず。余、白面、京都に至り薩人と面会するに忍びず。ゆえに、他人をして上京せしめんとす。

よく知らない薩摩藩人と交渉することはできない、と辞退する。さらに高杉晋作、井上聞多らにも上京をすすめられ、長州藩からの下命もあり、木戸は「恥を忍び意を決して」、品川彌二郎らとともに上京することになる。(この「自叙」全部を読むと分かるのだが、木戸はこの時期の長州藩が反幕軍として四面楚歌の状態であったので、薩摩藩に助けを求める形になる“薩長同盟”の使者に立つのを潔しとしなかった。)

一行が淀川をさかのぼって行く途中、前年の夏に「蛤御門の変」で破れた真木和泉らが新撰組などに攻められて自刃した天王山が見えてくると、「慨然流涕せざるものはなし」。西郷吉之介らに迎えられて薩摩藩邸に入る。

ところが、ここからの展開が面白い。長州の一行は薩州一同にとても歓迎されたのだが、酒宴続きで一向に本題の薩長同盟の話が出てこない。木戸はそれに不満でひとり帰ってしまおうとする。

在留中、大久保一蔵・小松帯刀・桂右衛門そのほか相面会するもの数十人、懇志はなはだ厚く、在留ほとんど二旬、しかして未だ両藩の間に関係するの談に及ばず。余、空しく在留するを厭い、一日相辞して去らんと欲す。

ちょうどその所に、別行動していた坂本良馬が薩摩藩邸に木戸を尋ねて来る。そして、両藩の「誓約」について訊いたのである。木戸はやむをえず成果がまったくないことを述べる。

余答て曰く「一も誓約するもの無し」

良馬はその意外な事実に腹を立てて言う(原文では「良馬はなはだ怡びず。怨然云て曰く」)。そのむかっ腹をたてて吐いたセリフの中に「擲身」が出てくる。

余等の、両藩の為に擲身尽力するものは、決て両藩の為に有らざる也。しかり、ただ天下の形勢を相察し、寝寐もまた安ぜざるもの有り。しかるに兄等、多事の際、足を百里の外に挙げ、両藩の要路互に会同し、荏苒(ぐずぐず、何もしないで)十余日また空しく相去らんとす。その意、実に解すべからず。区々の痴情を脱却し、何ぞ胆心を吐露し、大に天下の為に将来を協議せざる。(『木戸孝允文書8』p207)

この、いかにも坂本良馬らしいセリフは、良馬が実際にこういうセリフを吐いた事実が有ってのことだろうが、しかし、後日にそれを書き留めて再現した木戸孝允の記憶と筆力あってのことである。

興味深いことに、ちょうどここで使われている「擲身」は推敲がしてあることが分かっており、「奔走」を消して「擲身」に替えている。奔走と擲身がある程度意味の重なり合うところがあることを示していると同時に、「奔走尽力」では表現し切れていない良馬の心があることを木戸は感じて「擲身尽力」と推敲した、と考えることができる。

この良馬の懦夫をも立たしめる言に答えて、木戸孝允の長ゼリフがあるのだが、こちらは本人が書いているのだから、表現しにくい微妙な内容を達意の表現にまとめてある。小論では、省略するが、関心のある方は上の続きp207~208をお読みになることを勧めます(上で言及した、木戸が薩長同盟の使者に立ちたくなかった理由などを述べる。良馬も納得する)。

そして、良馬は薩摩側に談じ、西郷らと木戸との会談が持たれ同盟が約される。慶応二年正月二十日のこと。よく知られているように、木戸は良馬へ会談内容を6ヶ条にまとめた書簡を出し、良馬に裏書を求める。良馬は朱書して木戸へ返送する。

小論の主題は実利行者であるから、読者に山崎の天王山は、石清水八幡宮の鳩ヶ峰と淀川を挾んで向かいあっていることを注意喚起しておきたい。本文【9行目】で述べているが、実利が鳩ヶ峰で修行したということは当時の人々によく知られていたようであるが、それは明治12年(1879)のことであった。実利は明治新政府の修験道弾圧のために大台ヶ原を追われたこともあったが、その新政府を創る捨て石となった真木和泉らが天王山で自刃したのが元治元年(1864)7月のこと、つまり15年前のことであった。

(ついでに、「蛤御門の変」というので、なんとなく御所の門前で小競り合いがあった、と誤解してしまうが、そうではない。長州勢3000が「君側の奸」会津・薩摩を打たんと仕掛けた本格的な戦争である。長州軍は山崎・伏見・嵯峨の3方向から進撃、京都市街が戦場となった。このときの山崎が天王山である。

両軍が大砲を撃ち合い、最後は長州藩邸から出火し、京都の市街地の5分の3を焼失する「京のドンドン焼け」となった。死者数は長州側281人、御所側121人。町人の即死者340人。明田鉄男『京都を救った豪腕知事 槇村正直と町衆たち』小学館2004 による。)

《3.2.2》 「国是一定に関する建言書」 (木戸孝允文書8)

木戸孝允が「五ヶ条の御誓文」の決定に重要な役割を果たしたことはよく知られているが、この「国是一定に関する建言書」はその「御誓文」の意義とそれを天皇が公卿百官を率いて神前に誓うという形式を定めたもの。慶応四年(1868)三月十四日(明治へ改元したのは同年九月八日)の「御誓文」の式典が行われる直前のことと思われる。江戸では西郷隆盛と勝海舟の間で江戸城開城のことが約束された頃である。この年、木戸孝允は三十六歳である。

この「建言書」は短いものであるが、初めに旧主君・毛利敬親が蛤御門の変や長州征伐などで譴責処分を受け(前年十月に官位復旧の勅旨あり)、その間自分(木戸)もその主君の傍にいたのに、先に(同十二月)朝廷に登用され忝ないという挨拶の後で、天皇の「叡旨」により「維新」があったが、「前途の大方向」を定め「国是」を天下に知らしめる必要があることを述べる。

途中から、掲げる。

先帝(孝明)既に 叡旨ありて、各国へ相達せられ候趣もこれ有り、開鎖の国是問わずして自ら判然たり。よって維新、そもそもその条理を遂げられ、すでに去月晦日(二月三十日)各国公使も 天顔を拝し奉り候次第にこれ有り候ところ、維新の日もっとも浅く 御主意いまだ普く通徹いたさず、諸藩なお方向を異にし、したがって草莽輩も擲身かえって国家の禍害を醸成し、しばしば方向を誤り候者も現に少なからず。国家の不幸容易ならず。かつ彼らに於いても憫然の至りに候。(前掲書p34)

ここに「擲身」が登場している。「建言書」の中部分である。「草莽」の各自がその信念に従って「擲身」しても、それがかえって「禍害」となり、方向を誤る者もある、という趣旨である。つまり擲身が無方向であり、場合によっては誤った方向に擲身してしまうこともあることを述べている。その点で、この用例は大事である。

この「建言書」の終部分を掲げる。

仰ぎ願くは、前途の大方向を定められ、至尊が親しく公卿諸侯および百官を率ひ 神明に誓われ、明らかに国是の確定ある所をして速に天下の衆庶に示されたく至願に堪えず候。誠恐誠惶、頓首再拝。

木戸準一郎

敬白

ここまでが「建言書」の本文であるが、いま参照している建言書には次のような木戸の覚書らしいものがついている(本文だけの建言書も、別にある)。できたてホヤホヤの維新政府として、これから創っていく近代国家の「国是」を「天下」に示すことの重要さを木戸はよく認識していたと思える。

本書御採用相なられ、五事を以て御誓約あらせられ候。当時、参与数人へヶ条、御下命これ有り、各々建言に及び、その中を御採択あらせられ、五事の誓文を定められ、国是の一定を天下へ示され候事。

「五事の誓文」つまり「五ヶ条の御誓文」の原案が幾人かの「参与」から「建言」され、木戸のリーダーシップのもとに決まっていった。また、この建言書に見られるように、天皇が公卿・諸侯・百官を率いて神前に誓うという形式を編みだしたのも木戸である。このとき明治天皇は十六歳、玉串を神前に献げたが、実際に奉読したのは三条実美。

この時まだ、江戸では軍事的決着はついておらず、上野戦争で彰義隊を全滅せしめ西日本を維新国家が手中にするのが、三ヶ月後の五月のことである(この年は閏四月があった)。

木戸孝允は、近代国家として歩み出さなければいけない維新国家の理念を、当時もっとも透徹して考え抜いていた人物と言ってよいだろう。バランス感覚と柔軟性があり、長州閥の中心人物であるが、その存在はひろく尊重されていた。持病の脳病で、岩倉使節団の欧米回覧の後は、十分な活動ができなかった。

《3.2.3》 「伊藤博文宛書簡 明治7年6月9日」 (木戸孝允文書5)

木戸孝允が欧米使節団の副使として横浜を出たのが明治四年(1871)十一月十二日、帰国が明治6年(1873)7月23日、岩倉具視ら使節団帰国は同9月13日であった(この間、太陽暦へ移行し、明治五年十二月三日=明治6年1月1日)。

帰国した木戸らを待っていたのは、征韓論をめぐる政府内の激しい対立であり、同10月24日には征韓論が破れ、西郷隆盛・板垣退助・江藤新平らがいっせいに下野する。これがいわゆる「明治6年の政変」である。

この征韓論をめぐる対立と同時進行で、京都では「小野組転籍問題」が起こっていた。京都の豪商小野組が京都府へ「業務の都合上、東京へ転出したい」と届けを出した(明治6年4月8日)。京都府庁側では豪商に転出されては税収や上納金がなくなるので、転出願を認めなかった。それに対して小野組は、前年十月七日に設置されたばかりの司法省の京都裁判所へ訴え出た。府庁の実権を握っていたのが槇村正直であり、司法省側は司法卿が江藤新平、江藤が送りこんだ京都裁判所所長が北畠治房である。

新政府のもとで移住・移動の自由は明言されていたので法律的には小野組が正当なのであるが、幕府時代の大名支配の気風が抜けていない京都府庁側は簡単に承服しかねた。尾佐竹猛『明治秘史 疑獄難獄』(昭和4年1929発行 復刻版批評社1998)はその間の事情をうまく説明してくれている。

小野組は主たる支店を東京に置き横浜神戸等にも支店或は出張所を設けある為め、一々営業主たる(小野)善助の本籍地京都の戸籍謄本を求めて居っては急場の間に合わぬからといふのであった。が其実は京都府庁から屡[しばしば]公納金を課せらるゝので負担に堪へなかったからであるとの噂であった。此頃の行政官の権威は旧幕大名が御用金を課したのと同じく公租以外に臨時に巨額の負担を命じて怪まなかったのであるから噂の様な事情もあったであらう。(中略)

当時の知事は今日の地方官とは異り旧大名の後継者で、司法権、行政権は固より財権、兵権の一部をも掌握し素破らしい権力を有して居り、特に京都府は沿革上、東京府の上に在ったので縣官はなかなかたいしたものであった。(前掲 復刻版p80~81)

維新前、槇村正直は長州で隠密ないし連絡役として活動していたといわれる(「密用聞次役 」)。木戸孝允は明治元年(1868)に京都府に出仕させ、京都府知事・長谷信篤(お公家さん出身)の補佐をさせた。槇村は府政の実権をにぎり豪腕をふるい、東京遷都で衰退しかねなかった京都に、産業をおこし教育を充実させ、京都の近代化のスタートに重要な役割を果たした。(木戸は京都の槇村に対し書簡で「探索」を命じている。明田鉄男前掲書p62~74は、木戸の裏面や長州閥の手法を覗うのに参考になる。)

土・肥をはじめ諸藩の俊秀が新設の司法省にあつまり“薩長何するものぞ”の気組みで法律による支配の貫徹をめざしていたのであったが、「小野組転籍問題」では槇村のさすがの豪腕も、長州閥へ敵愾心を燃やす司法省の格好のターゲットにされて、今の言い方では「法廷侮辱罪」で収監されるところまでいく(明治6年10月17日)。彼が救われたのは、帰国した木戸孝允が乗り出したことと、「明治6年の政変」で江藤新平が下野したためである。政変の翌々日10月25日に右大臣岩倉具視は突然

京都府参事槇村正直儀、拘留相解クベキ旨、特命ヲ以テ仰出サレ候ニ付(明田鉄男前掲書 p206)

と江藤に替わった大木喬任司法卿へ命令書を出した。これによって、槇村は拘留を解かれた。が、司法省は追求をあきらめず、この年の終わりに罰金刑を申し渡した。槇村は京都府参事の辞表を出そうとしたが、木戸孝允らの説得を受けいれ、辞表は思いとどまった。

われわれの読む木戸孝允の書簡は、それから半年程経過した明治7年6月9日付けの伊藤博文宛である。

木戸は中央政府の参議として法支配の重要性を説くとともに、長州閥の長老として(といっても四十二歳)槇村正直の援護にまわった。つまり、木戸の立場は単純ではなく、分かりにくい(「上陳書」同年10月20日)。戊辰戦争で長州兵を率いて一躍有名となった大村益次郎と対立していた海江田信義が、大村暗殺(明治二年八月四日京都で重傷を負い、十一月五日死没)の黒幕と噂されていたが、書簡には海江田への言及がある。「北畠派」というのは上記した京都裁判所長・北畠治房の一派のこと。(なお、江藤新平は佐賀の乱の失敗でこの年4月13日に既に死刑・梟首されている。)

木戸は久しぶりに郷里・山口に帰国しようと、東京を出て京都(当時「西京」ということもあった)まできて停滞し、槇村にも会い伊藤博文へ書簡を書いた。地元の京都で、槇村は「引籠も」っていたらしい。

乱筆御推讀下さるべく候

追啓 旅中も意外に暑気相つのり、そのうえ人力車の為もこれ有り候か、病骨少々疲労。そのうえ従僕にも病人御座候間、しばらく当地(京都)に滞留。両三日は浪華にも相とヾこふり候積りに御座候。いづれ廿日前後に帰県いたすべく伊勢老人も当地にて相待居申候

槇村も近来絶て引籠りおり、従末、頑固の土人を世話いたし候には中々容易ならず苦労もいたし、決て朝廷のためには擲身尽力つかまつり候心得にまかり在り候ところ、一両年来、政府の先生家より、少しは白眼まれ(にらまれ)海江田大山輩よりは、おいおい讒(ざん 人を陥れるデマ)も入候事これ有べし。かつ、先日藤井とか藤田とか申すものゝ帰京候て、申立候にも、いささか相違もこれ有る様、國重そのほか別人も申しおり候。このものは北畠派とか申す様子に御座候。(以下略 p275~276)

頭注 伊勢老人は伊勢華(いせ さかえ:長州出身、奈良府判事、宮内庁京都支庁長官など)

槇村は槇村正直(長州出身。木戸孝允の推挙で京都府に出仕、府の実権を握る。)

海江田は海江田信義(薩摩出身。大村益次郎との対立は有名。)

なお、「大山」「藤井、藤田」は頭注になく未詳。

国重は国重正文(くにしげ まさぶみ:長州出身。内務省官僚。のち國學院院長。)

北畠は北畠治房(奈良出身の過激な尊王攘夷家。天誅組、天狗党をへて司法官となる。)

「擲身」が出ている行の、現代文訳を試みておく。

槇村も(小野組事件後)近来は絶えて引き籠もっており、それまで、頑固な京都人らの世話をしたのには、なかなか容易ならざる苦労をしたが、(心を堅く)決っして朝廷のためには擲身尽力する心得で在ったところ、一両年来、政府中央からはにらまれることもあり、海江田らからはデマも流されていたようだ。

槇村正直は天保五年生まれで木戸の一歳下、木戸の推挙で京都府に出仕。木戸の指導と後ろ盾を持ち、凄腕で恐いもの知らずで新規の提案好き、傲岸なふるまいを敢えてして敵を作るという面もあった。裁判所から呼び出しがあっても旅行と言って無視したり、実際旅行に出たりして、北畠治房を「実に切歯扼腕ニ堪ヘサルナリ」(尾佐竹 前掲書p93)と憤激せしめたようである。

槇村は、京都府参事のときから実権を握って活躍していたが、実際に京都府知事になったのは明治8年(1875)~14年(1881)である。首都の座を東京に渡した後の京都の復興の第一段階になくてはならない人物であった。その後、槇村は貴族院議員・男爵となっている。死没は明治29年(1896)。

《3.3》 靖国神社を『別格官弊社』に格付けした際の祭文 (明治12年 1879)

明治12年の靖国神社の「祭文」には、実は「擲身」という語はなく、「身を擲ちて」と訓読の形でしか現れていないのだが、この「祭文」は有名で、影響するところが大きかったと考えて、取りあげておく。

靖国神社は明治二年(1869)六月二十九日に大村益次郎の働きで東京招魂社として創建された。前述のように大村はその1月半たらず後に京都で暗殺されている。戊辰戦争の新政府軍側の戦没者を祀ることが趣旨であったが、大村自身も祀られることになった。旧幕府軍側などいわゆる“賊軍”の戦死者たちは、現在も祀られていない。

「招魂社」という社名は一時的に霊を呼び寄せるだけという誤解を生むというので靖国神社と改名したのだという。その際に別格官幣社として位置づけられた(「官幣社」は国から奉幣を受ける神社のことだが、神話の神や伝説的な天皇などを祭神としている。それに対し楠木正成を祀る湊川神社のような「忠臣」を祭神とする神社を「別格官幣社」という。靖国神社は天皇(国)のために死んだ者を祭神として祀るのであるから別格官幣社なのである)。

秦郁彦『靖国神社の祭神たち』(新潮社 新潮選書2010)から引用する。

明治十二年(一八七九)六月四日の太政官達によって東京招魂社は靖国神社と改称、歴史上の「忠臣」たちを祭神とする別格官幣社に列せられた。それまでは兵部省ついで陸軍省が主管し、祭主は陸海軍卿(または大輔)がつとめてきたが、専任の神官(宮司など)を置き祭式、社務を

掌ることにしたため、内務・陸軍・海軍三省の共管となった。(中略)

衣替えした靖国神社が他の神社と異なる特性はいくつかあるが、明治天皇の「聖旨」に基づき創建され、歴代天皇による祭祀の継承を予定したところが最大の特色で、(中略)その(「聖旨」の)実質は、明治十二年六月二十五日の臨時大祭に勅使が朗読した「祭文」に示されているというのが神社の公式見解である。( p31)

ところがその「祭文」なるものは、色々と出ているようで、細部はそれぞれ異なる。また、このての漢文の宣命体は独特の読み方があり、しかも、振り仮名のないものが多く困惑する。次ぎに示すのは、『靖国神社百年史』資料編(上)(靖国神社、非売品、1983)に在るもので、下線と振り仮名は引用者の私意による(振り仮名は『古事記祝詞』(岩波古典体系本1)の「祝詞」に付いている振り仮名を参考にした。)。

社号改称社格判定奉告祭御祭文 明治十二年六月二十五日

天皇の大命に坐せ、此の廣前に式部助兼一等掌典正六位丸岡莞爾を使として告げ給はくと白さく、

掛け巻くも畏き畝火の橿原宮に肇つ國知し食しゝ天皇(神武)の御代より、天つ日嗣高御座の業と知し食し来る食す国天の下の政の衰へ頽たるを古に復し給ひ、明治元年と云ふ年より以降、内外の國の荒振る寇等を刑罰め、服はぬ人を言和し給ふ

時に、汝命等の赤き直き眞心を以ちて家を忘れ、身を擲ちて各も死亡にし其の大き高き勲功に依りてし大皇國をば安國と知し食す事そと思し食すが故に、靖國神社と改称へ、別格官幣社と定め奉りて、御幣帛奉り斎ひ奉らせ給ひ、今より後、彌遠永に怠る事なく、祭り給はむとす、故れ是の状を告げ給はくと白し給ふ、

天皇の大命を聞し食せと恐み恐みも白す。

(前掲書 p88)

明治12年の段階で「内外の国の荒ぶる寇」というとき、西南戦争などの内乱のこと、台湾出兵・江華島事件などの戦没者も含まれることになる。この時点ですでに1万880柱の霊が祀られていたという(秦郁彦前掲書p32)。つまり、維新以来の十年余でこれだけの「国に殉じた者」が生じたのである。そのため、その人たちを将来にわたって祀る本格的な国家的な宗教施設が求められたのである。死後も「永遠に」天皇の国家に包摂されているという安堵を形成する意図があった。

そこで、単に慰霊するというのではなく、天皇(国)のために死んだ者たちを祭神として祀り、天皇が祭祀の主体となるという「別格官幣社」が求められたのである。その「聖旨」のキーワードに「家を忘れ、身を擲ちて」が使われたのである。それは印象に残る言葉であった、といってよいと思う。

《3.4》 「擲身」使用例のまとめ

これまで、「擲身」の使用例を紹介してきた。わたしのこれまでの探索では、有島武郎と木戸孝允にあわせて4例しか見つけ出せていない。今後も、明治期の文献を読む際に気をつけておいて、収集に努めようと考えている。

高杉晋作が元治元年(1864)三月に、萩の野山獄に80余日投ぜられたことがあり、1日1篇の漢詩を作っていたのだそうだが、その中に、「擲吾身」があった。

天下滔滔多諂臣

直言誰敢擲吾身

披書看至朱明事

也有幽囚読易人(サイト高杉晋作の漢詩に見る革命行動を支えた思想で知りました。)

「天下滔々、諂臣多し / 直言して誰敢えて吾が身を擲たん」とでも読むのだろう。意味としては「擲吾身」は「擲身」とほとんど同一である。

靖国神社の明治12年の「祭文」のように、「身を擲ちて」と訓読するところまで範囲を広げれば、例はもっと増えると思う。木戸孝允の槇村正直宛書簡(明治二年五月十四日)には

眞に一身を擲ち候て御為を計り候もの無之(『木戸孝允文書3』p354)

とある。

維新から明治初期の“革命の季節”に、政治目標や理想を求めて活動する“志士”たちの間に、生命をかけて理想に殉ずることを辞さないという覚悟が求められた。また、実際に多くの者が殉じている。それが東京招魂社-靖国神社が創建された理由のひとつである。(一般兵士たちの大量の死者が出ることが残りの理由である。日清-日露戦争によってそれが急増したことはよく知られている。)

その緊張感に満ち高いテンションの心情に生きた志士たちにふさわしい語として、「擲身」ないし「身を擲つ」という語があった、と考えることができる。

もし、われわれのターゲットである「讃」の作者がこの明治の心情を共有していて、実利行者が単身大台ヶ原に入り何年もの苦行に邁進したことを表現する際に、「擲身」という語を使ったのだとすれば、それ以上にふさわしい語はなかったと言ってよいだろう。山岳修験者は、広く衆生の苦悩を一身に引き受けて業苦に殉ずることをめざすのであるから。明治17年の那智の滝捨身入定は「擲身」の完成であるとさえ言える。

《4》 まとめ

《2》字形、《3》使用例の2方面から、「実利行者立像の讃」の12行目の不明字を「擲身」と読めるかどうか、検討してきた。既述のように、字形から考えるとやや疑問が残るが、「擲身」の可能性はあるという判定をした。

使用例から考えると、時代思潮からも語義からも実にピッタリであるといわざるを得ないという結論であった。

以上を総合して、12行目の不明字を「擲身」とする試案を提出する。

わたしは、「擲身」が正しい可能性はあるが、残念ながら決定的とは言えない、と考えている。

「擲身」という語 終

4月16日(2011)

「実利行者立像の讃解読」はじめ 同左の該当本文[12行目]へ

本論 TOP き坊のノート 目次

ここでは、「実利行者立像讃」で、いまだ読めていない字のうち、[12行目]の「 ・ 身」(右図)を、「擲身」(てきしん)と読めるであろうか、を吟味する( ・ は不明字を表す)。

ここでは、「実利行者立像讃」で、いまだ読めていない字のうち、[12行目]の「 ・ 身」(右図)を、「擲身」(てきしん)と読めるであろうか、を吟味する( ・ は不明字を表す)。 に対して、「擲身」ではないか、とご指摘下さったのは「郷土史家」のT氏である。

に対して、「擲身」ではないか、とご指摘下さったのは「郷土史家」のT氏である。 について、すぐ気がつくことは、「手偏 てへん」の文字であることである。これについては、まず異論はないであろう。

について、すぐ気がつくことは、「手偏 てへん」の文字であることである。これについては、まず異論はないであろう。 「擲」が、漢字の“部分品”検索によって有望な漢字として出てくることは理解されると思うが、言うまでもなく、致命的な欠点がある。それは、「擲」には旁に「邑 おおざと」が付いていて、“左+中央+右”の3部分からできている漢字であるということである。つまりこの字は、[左]=「手偏」、[中央]=「八+酉+大」、[右]=「邑」という構成になっている。それに対して、不明文字(右図)には、“左+右”の2部分しかないように見える。

「擲」が、漢字の“部分品”検索によって有望な漢字として出てくることは理解されると思うが、言うまでもなく、致命的な欠点がある。それは、「擲」には旁に「邑 おおざと」が付いていて、“左+中央+右”の3部分からできている漢字であるということである。つまりこの字は、[左]=「手偏」、[中央]=「八+酉+大」、[右]=「邑」という構成になっている。それに対して、不明文字(右図)には、“左+右”の2部分しかないように見える。