5月の20・21日(土日)に家族で鎌倉へ行きました。

元弘3年(1333)5月22日、鎌倉は新田義貞軍の猛攻を受けて陥落し、北条高時ら六千人の人が死にました。

富さんざん(1333)使い果たして幕府消え

二階堂(永福寺=ようふくじ=という二階建ての寺があった)、梶原、大仏(だいぶつ、又はおさらぎ)などという名字は、鎌倉市内の地名に由来します。

北条高時らが立てこもった菩提寺の東勝寺跡。ここで高時ら870余人が自害

しました。いまは空き地になっています。

「さる程に余炎(延焼する炎)四方より吹きかけて、相模入道殿(北条高時)の屋形近く火懸かりければ、相模入道殿、千余騎にて葛西谷(かさいがやつ)に引き籠もりたまひければ、諸大将の兵どもは東勝寺に充ち満ちたり。これは父祖代々の墳墓の地なれば、ここにて兵どもに防ぎ矢射させて心しづかに自害せんためなり」

雨の中、あちこち聞き歩いてようやく高時腹切りや

ぐらにたどりつきました。

「かかるところに天狗堂と扇が谷(やつ)に軍(いくさ)ありと覚えて、馬烟(うまけむり=馬の起こす砂塵)おびただしくみえければ、長崎父子左右に別れて馳せ向かわんとしけるが、子息勘解由(かげゆ)左衛門、これを限りと思ひければ、名残惜しげに立ち止まって遥かに父の方を見やりて、両眼より涙を浮かべて、行きも過ぎざりけるを(立ち去ろうとしないのを)、父きっとこれを見て、高らかに恥じしめて(戒めて)、(中略)『今日の日のうちに討ち死にして、あすはまた冥途(めいど)にて寄り合わんずるものが、一夜の程の別れ、何かさまでは(どうしてそんなに)悲しかるべき』と高声(こうしょう)に申しければ・・・」

北条家管領(かんれい)として権勢を誇った長崎一族

は武恩に報いるため最期まで戦って北条氏に殉じました。

その一方で北条氏に厚遇され、活躍を期待された島津四郎(薩摩

の島津の親戚?)は、味方が見守る中、急に敵の前で兜を脱

ぎ、「おめおめと降参して」ひんしゅくをかいました。

滑川(なめりがわ)の底をのぞき込む親子。

滑川にかかる東勝寺橋。高時腹切りやぐらの近くです。

鎌倉幕府滅亡の70年ほど前、代々の執権に仕えた青砥(あおと)左衛門

が誤って銭十文を、この橋の近くの滑川に落としましたが、銭五十文を

使って松明(たいまつ)を買い、拾い上げた故事が太平記に出ています。

「『十文の銭を求めんとて、五十文にて続松(たいまつ)を買ひて燃やしたるは小利大損かな』と笑ひければ、青砥左衛門眉をひそめて『さればこそ御辺(ごへん=そなた)たちは愚かにて、世の費え(ついえ=損失)も知らず、民を恵む心なき人なれ。銭十文はただ今求めずは、滑川の底に沈みて永く失せぬべし。それがし(私)が続松を買はせつる五十の銭は、商人の家にとどまって永く失すべからず。我が損は商人の利なり。かれこれ六十の銭を一つも失わはず。あに天下の利にあらずや(どうして天下の利益でないといえよう)と爪弾きをして(不快そうに)申しければ、難じて(非難して)笑ひつる、かたへの(周りの)人々、舌を振りてぞ(非常に恐れて)感じける』」

自分が損をしても、公共の財貨を守った青砥左衛門のような

清廉な武士がいたから鎌倉幕府は九代も続いたという逸話です。

歴史書に青砥左衛門の名前が出てこないので、中国の話をもと

にした創作の可能性もあります。太平記は史実でない部分も多い

ようです。

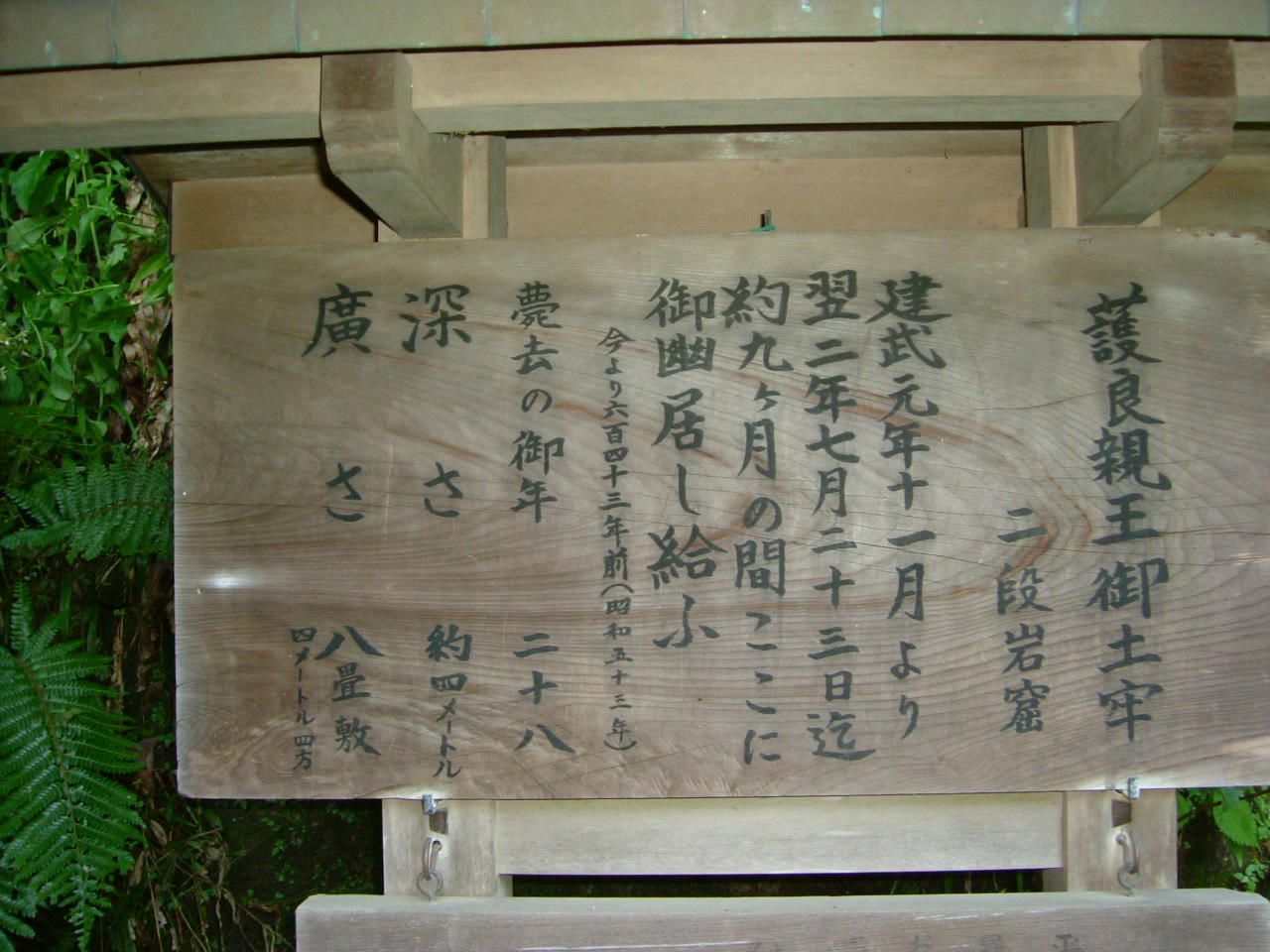

後醍醐天皇の子で、倒幕に功績のあった護良(もりな

が、 または、もりよし)親王は新政権下で足利尊氏と対立し、

天皇への謀反の疑いをかけられて土牢に幽閉されます。

北条高時の子供、時行の反乱のどさくさにまぎれ、尊氏

の弟、直義は家来の淵辺伊賀守に護良親王を殺させます。

「(淵辺伊賀守)山ノ内より主従七騎引っ返して、宮のましましける牢の御所に参りたれば、宮はいつとなく(終日)闇の夜のごとくなる土牢の中に、朝(あした=あさ)になりぬるをも知らせたまはず、なほともしびをかかげて御経(読経)遊ばして御座ありけるが・・・・」

土牢の中。お世話をしていた南の方(藤原

土牢に向かって明治2年に鎌倉宮が建て

保藤の娘)が親王殺害を目撃しました。

られました。

建長寺。お堂の奥の山の緑がきれいです。

後醍醐天皇と対立して朝敵になった足利尊氏は、味方が新田義貞の

軍に大敗したのを知って建長寺に入り、恭順の意を表すため、出家し

ようとしました。

しかし、強硬派の弟の直義らが「隠遁しても罪を許さない」という偽の

後醍醐天皇の綸旨を尊氏に見せたため、尊氏は出陣を決意します。

「将軍この綸旨を御覧じて、謀書(偽りの文書)とは思いも寄りたまはず。『誠にさては一門の浮沈このときにて候ひける。さらば力無く(やむなく)、尊氏もかたがた(あなた方)とともに、弓矢の義を専らにして(武器をとる武士らしく振る舞って)義貞と死をともにすべし』とて、忽ち(たちまち)に道服を脱ぎたまひて、錦の直垂(ひたたれ)をぞ召されける」