年一度中国の辺境を選んで旅をするという連続企画があると聞き参加した。参加者のほとんどがチベット・ベトナム国境・新疆自治区等中国の辺境を巡るこの旅行企画の常連であり、それなりの強者である。

今回の参加者は女性5人、男性4人の計9人で、内初参加者は私達夫婦と奈良から参加した女性1人であった。また、夫婦で参加したのは二組であとは全員単身での参加、このメンバーにツアーコンダクターが羽田から同行した。

妻は過去において西安・北京・香港・マカオ等を巡った経験があったが、私は20年ほど前にシンガポール・台湾に出かけただけで、海外旅行の経験は皆無に等しく、ましてや夫婦一緒での海外の旅は今回が初めてであった。

旅行直前に大連・ハルビンを見てきた知人が身近にいて、彼はかねてから中国事情に詳しいこともあって、事前に中国旅行に関する情報と注意事項を聞き、さらに姉夫婦からのアドバイスやインターネットからの情報収集もあって、必要な物資は用意出来たが、私にとっては6月14日にテニスで負った左足ふくらはぎの肉離れが治りかけであったし、出発直前に全身に蕁麻疹が発疹したこともあり、いささか不安な旅の出発となった。

用意した持ち物は、・衣類(寒さに備えてのコート、着替え用のTシャツ4枚、ズボン1本、日数分の下着類、靴下4枚など)・水筒・レインコート・ローソク・懐中電灯・ナイフ・デジカメ一式・ティッシュ・ウエットティッシュ・トイレットペーパー・飴・梅干し等で、物資の多くはなるべく現地で処分できるよう100円ショップで調達した。

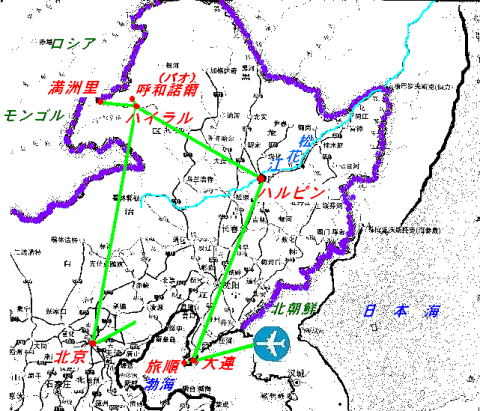

2001年8月11日(土)、折しも日本中が夏休みに入り人々の移動がピークに達している朝7時35分、NH全日空141便にて羽田を出発、関空に向かった。

羽田ロビー集合が6時30分とのことで、朝3時に起床。前日早めに就寝したとは言え、かなりの寝不足だったが、リュックを背負い、キャスター付きスーツケースを引きずってまだ暗い街を出かけることになった。

羽田には7人が顔を会わせ、関空で残り3人が合流。羽田の手荷物検査でコンダクターが所持していたナイフを没収されるという笑い話があったが、全員無事出国手続きを済ませて、10時05分の全日空947便にて大連へと飛び立った。

中国は北京時間が標準で日本とは時差が1時間。正味2時間20分のフライトであったが快晴の大連についた時刻は11時25分であった。

空港からマイクロバスで市内に入る。現地ガイドは瓜顔の中国人女性で、知識も豊富であり、かなりの才女と見受けられた。早速観光に臨んだが、明日は日曜日で主要な観光地は混雑が予想されるとの判断から、2日目の予定を前倒ししての始まりとなった。

まず水師栄会見所を訪れる。ここは日露戦争において乃木将軍と露軍司令官ステッセルが会見した場所で、当時の建物が保存されている。日本の観光地とは異なり、周辺に土産物屋や飲食店などはなく、田舎の外れといった場所に綺麗に保存されている建物の内部は、床もなく地面むき出しで当時を再現して長椅子とテーブルが置かれており、周辺の壁には当時の写真と説明文が掲げられていた。当時を偲ぶという気分よりも部屋内部の黴び臭さと、外の射て刺すような日差しが寝不足の体にこたえた。写真集を買わないかと言ってくるおじさんの目を避けてそこを退出、203高地に向かった。

203高地も日露戦争の遺跡で、教科書にも出でくる日露軍激戦の地である。バスは山の中腹の駐車場で止まり、そこからは徒歩で登るのであるが、駐車場周辺には観光客目当ての駕籠屋がひしめき、日本語を交えながら「往復20元でいいよ」としきりに客ひきをしている。結局、その誘いにはのらず記念碑の建つ頂上へ。頂上には砲弾をかたどった記念碑がそびえ建ち、周辺は観光客でにぎわっていたし、さすがにここには土産物屋も軒を連ね、観光のメッカである片鱗を覗かせていた。また、快晴のためそこからは旅順口が一望でき、湾入口の狭さを目視したが、まだ立ち入りを許されない砲台跡が各所にあるとか。

吹き出る汗を拭いながら我々は、攻め上る日本軍を機関砲など近代的兵器で迎え撃ったという露軍塹壕を見ながら山を下る。中腹に幾重にも掘られた塹壕には銃を置いた台座もあり、乃木将軍の子息が戦士したという近辺も巡る。今は木々が覆っているが、当時はまだ体を隠すものも無かったというこの場所は、203高地というだけあって、決して高い山ではないが、戦略の要衝としての価値を充分に有しているように見えた。

我々はその後再び大連市街に戻りレストラン「天天漁港」で夕食をとる。個室の部屋の中央テーブルには多くの海鮮料理が並べられ、女性店員が付いたが、彼女たちは食事の世話をすると同時に土産物を売るのも役目らしく、小石を並べて作られた枕や腕輪などをしきりに勧めていた。

中国一泊目は「九州假日飯店(ホリデーイン)」(中山区勝利広場18号)(℡0411-2808888fax0411-2809704)でこの日何回か車が通った中山広場に近いホテルだ。この中山広場には日没とともに多くの人達が集まり、公園の中央付近では社交ダンスパーティなども行われているなど、市の中心は相当な混雑を醸し出していた。

翌日8月12日(日)も30℃を超す暑さだった。夕刻のハルビンへ向けての出発時間の間、大連の街を探索。大連港を見下ろす丘からは、近代的高層ビルが居並ぶ街並が一望できる。過去に大連を訪れた経験のある人は、その急激な変貌ぶりに一応に驚いていたが、初めての我々でもその想像以上の都市発展に驚嘆したものだった。市内には日本人が過去に住んでいた地域も多く、南山路と言われる旧日本人街などには満州で生まれた妻をはじめ満州に思いを寄せる参加者の何人かにとっては感慨の深いものだったろう。

旧日本人と言えば、満鉄の本社も訪れた。本社前にあったマンホールの蓋にはいまだに満鉄のMとレールのイニシャルをかたどった標識があり、ガイドの話によれば、この蓋は3枚しかなく、日本に持っていって売れば数百万円もするといって笑わせていた。

真夏の星海公園には海水浴客が集まっていた。海は茶色く濁り、決して綺麗なところではなかったが小学生たちが観光バスを連ねてやって来ているなどの賑わいぶりだ。この星海公園で子犬を散歩している女性がいて、我々の人気の的になっていたが、ガイドによると中国で犬を飼うのは金持ちだということで、なるほどそう言われれば、犬の姿はめったに見掛けないし、ましてや猫と遭遇することは皆無だった。ペットに対する規制がかなり厳しいのだろう。

九匹の虎の巨像がある老虎灘も海水浴場的で、遠くにバンジージャンプの設備もあって、ここも人出で賑わっていたが、ここに到着する直前に我々のバスが渋滞を避けて対抗車線に入り込み、警官に遮られる一幕もあった。警官は我々のバスが元の車線に横入りしようとすることも許さず、強硬に最後尾までバックすることを要請、添乗していた自称元検察の「高」さんが後部座席から躍り出てがなりたてたのに対し気色ばむ場面も。昼食を挟んだ我々の市街探索はかなり慌ただしく終わり、大連空港へ。

大連空港で型どおりの手荷物検査等を受けた後、16時10分発予定の中国航空F6-5967便にてハルビンに向かった。空港では乗り継ぎ客待ちで我々は待合室で待たされ続けたが、空港関係者は焦るでもなく、あと一人という行方不明の乗り継ぎ客をのんびりと待ち続けていた。乗り継ぎ客を全員確認する理由は、不審者が危険物を入れた荷物だけを残して乗り継ぎをしなかった場合を想定しているのだとか。ようやく最後の乗り継ぎ客の搭乗が確認され乗り込んだ中国航空機は中型で左右三人づつの120人ほどの座席だった。客は満席。機内でごはん大盛りの食事が出たが、あまり美味しいとは言えず、一口、二口食べてやめた。フライト約1時間20分、17時30分着の予定をかなりオーバーして我々はかつて東方のパリと呼ばれた黒龍江省の省都ハルビンへ着いた。

空港では若い女性のガイドさんとビデオカメラをかついだ女性が同行しホテルへ専用のマイクロバスで向かったが、まず感じたことは、空港からハルビンの市街までの風景の暗さであった。既に周辺は夕闇に包まれていたが、大連の街の灯りがまだ頭に刻み込まれているためか、例え道の両側に家や商店が並んでいたとしても、その暗さが目に付く。道路は整備が行き届かず、また凹凸があるがかなり広いのだが、中国らしく人やロバ車が所構わず横断し、車の警笛が耳につく。そして、出くわした道路工事現場では左右車線が入り乱れ、暗い闇の中から突然トラックが目の前に現れ、あわや衝突せんとばかりの間隔ですれ違って行く様は、初めて中国の地に足を踏み入れたという認識を得るのに充分であった。

ホテルは松花江凱菜商務酒店(グロリアイン)(中央大街257号)(℡0451-4638855ファックス0451-4638533)で、松花江(スンガリ)側の高級ホテルであった。部屋割り、夕食のあと我々は側を流れる松花江に繰り出したがまっ暗で流れは見えない。ホテルを出たところで、我々の日本語を聞きつけて中年の日本人二人が話しかけてきた。千葉県に住んでいるという彼らは仕事でハルビンに来たということで「久しぶりに日本語で話せた」と言い川の側まで同行、暫く雑談のあと「良い旅を」と去って行った。我々はさらに行動半径を広げ、川に沿って並んでいた市場通りを散策。射的等のゲームや団子屋などがあり、人の集まりも多かったが通りの入口に両手両足の不自由な物乞いが座っているなど何となく馴染めず、早々にホテルへ引き返した。

ホテルの部屋はツインで内容も良かったが、同行者の中には風呂のお湯が出にくいなどの障害があったようだ。中国は硬水だということで、軟水を飲んでいる日本人はすぐ水当たりするという情報は前もって聞いていたが、部屋に置いてあるミネラルウォータをポットで涌かしながら飲むように心掛け、翌日用にも熱闘を用意するなど就寝まで結構忙しく、昼間の熱気が夜も残りなかなか熟睡はできない一晩であった。

三日目(8月13日(月))。早い人は朝食前に松花江に出かけたようだったが、我々は朝食後に出かけ、朝市を覗いた。しかし、すでに朝市は後片づけに入っており、店の人達が箒でゴミを掃くなどし、一方でまだ客を招いている店には警察官が早く店を閉めるように促すなど慌ただしい雰囲気であった。手荷物などを整え、ロビーに集合した我々はガイドさんと伴にに再び松花江に向かい、スターリン公園の銅像の説明を受けた後、川沿いを進んだ。途中に朝の散歩の途中なのか、人々がのんびりと雑談しており、観光客目当ての土産売りもちらほら。突然我々の前に一台の台車に子供を三人乗せた母親が登場した。三つ子だそうでくりくり坊主の三人は如何にも愛らしかったが、一人っ子政策をとる中国では双子、三つ子の養育は大変だという。同行者は思わず写真を取りだしたが、写真を取るなら金をくれとばかりに別の女性が脇から出てきて集金を始める。一人1元(日本円で15円程度)が徴収されシャッターが切られたが、中には同情して5元(75円)を手渡す人もいて、三つ子商売も結構な上がりを見せていた。

ガイドは我々を波止場に導き、そこから舟に乗って松花江(スンガリ)を遊覧するという。同行者には舟に弱いという女性もいて躊躇していたが、再びここには戻ってこないと言われシブシブと乗船。お世辞にも綺麗といえない川の中を遊覧船はモーターエンジンの音を響かせながら進んだ。船から見える川岸は先程歩いてきた道の風景と変わらず、特に印象には残らなかった上に、何と舟はもと来た波止場に着船。「騙された」と怒る妻だったが何とか船酔いも起こさず約40分のスンガリ回遊は終わった。結局はまた宿泊したホテルに舞い戻りトイレタイムをとったあと、バスでハルビンの観光に向かう。

中心街にある児童公園は小学生が経営するという公園内鉄道があり、駅舎では我々の前に

まだ幼さが残る子供たちが勢揃いし、社長だという少女が甲高い声を張り上げて歓迎の挨拶を行い、続いてそれぞれ役目を持った子供達が自己紹介をして敬礼、我々一人につき相対で手を取り列車に案内された。列車は子供電車という感じであったが、それでも何両かの連結で公園内を一週、各車両には車掌が付いているなど一人前の仕組みであった。

続いてバスは郊外に向けて走り、旧日本軍731部隊の跡地を訪ねた。

旧満州駐留関東軍の中国侵略の象徴とも言われる731部隊(細菌兵器実験部隊)の跡地はハルビン郊外の工場の敷地が並ぶ中にあった。入口には入所チェックの要員が数名いるだけで他の観光客の姿は見えない。日本語ガイドが携帯スピーカーを持って付き添い、館内に展示されている写真や遺物を丁寧に説明してくれるが、途中から子連れの中年の男が割り込み、ガイドへの質問を独り占めしてつきまとったため食傷気味で、それぞれがバラバラに館内を巡った。731部隊の悪名は歴史としても有名で我々もそれなりの知識を持っているのであったが、現実の建物や遺物を目の前にするとやはり真に迫るものがあり、妻は入館と同時に退出するまでの間、首筋から胸にかけて痒みや痛みを感じたといい、途中で「何かできものが出来ていないか」と尋ねる一幕もあった。入口正面の建物から外れて暫く敷地内を歩くと、線路があり、それをまたぐと雑草が生い茂った中に当時の建物の壁面の一部がそのまま建っている。その周辺には数人の中国人がたむろしており、後で聞いたところによると我々のガイドに「日本人が行った蛮行をよく説明しろ」と言ったという。たむろしていた中国人たちは我々の写真を撮ってあげると近づいて来て、断ると「受けるのが礼儀だろう」と凄む場面もあったりして、いささか険悪であったが、要は写真を撮って売りつける商売だそうだ。

足早に現地を引き上げた我々は再びハルビン市街に入り、ロシア東方協会の荘厳な建造物やロシア人街、スーパーなどを散策、同行者はここで土産用にウーロン茶やらマメやらを買う。茶も豆類も量り売りで、もちろん安く売っているためどうしても多くなり、荷物になるのだが、売っているときに買わないとあとで買えなくなるとのことで手が出るのだろう。

夕食前に中央大街を歩いたが、繁華街とあって人出は多く、雑踏の中で幼い少女が腕にすがって物乞いをしてくるなど、中国社会の一面も覗かせでいた。

夕食は華梅西餐庁でロシア料理。

そして我々は今回の旅の目的でもある中ロ国境の草原地帯を目指すべくハルビンの駅に向かった。

夕闇に包まれたハルビンの駅はやはり雑然としていて、待合室にも人が溢れている。中国人は赤色が好きだと言われているが、ここでも列車の案内版が真っ赤、椅子も真っ赤で目に突き刺さり、しかも案内放送が例の甲高い女性のアナウンスとあって、妻などは頭が痛くなると耳栓をする始末。今晩は夜行寝台での泊まりとあって早めに歯磨きをしようとする同行者はもうすっかり寝る準備を始め、やがて19時45分に改札。あちこちの待合室から一気に乗客が押しだし、改札をくぐると暗い構内へ急いだ。乗客たちは一応に大きな買い出し袋を担ぎ、それが人に当たろうとお構いなしで押し合いの行列となった。構内では土木作業員がコンクリートを砕く工事中のホームを瓦礫を超えながら横切り、暗い電気が灯されているだけの地下道をくぐり、階段を上ってようやく乗車するホームにたどりついたが、その間はまるで阪神大震災直後の模様を思い出させた。どこまで行けば我々の車両かと思うほど長い列車だったが、ついにその車両に辿り着き、乗車してともかく我々一行がおさえている部屋にトランクなどの手荷物を放り込み、通路が静まった頃に部屋割りをして、荷物替えを行いようやく落ち着いた20時15分の定刻に列車は暗闇の街へ滑り出した。

お湯のありかを捜したり、荷物を整理したりして一服して辺りを見渡せば、寝台車は4人部屋のコンパートメントで、以前6人部屋でヴェトナム国境へ旅したことのある姉夫婦には頗る評判が良く、固い板の間だったあの時に比べれば、柔らかいソファーのこの部屋は天国のようだとのこと。しばらくは隣りの同行者と昼間に買い求めたほおずきやレストランに忘れ物として置いてあった果物を交換したりしていたが、外を眺めれば、時折灯が車窓を横切る程度であとは何も見えず、それでは早々に寝るかということで妻は下、私は上で横になった。

途中幾つかの駅に停車して、真夜中だというのに降客がホームを歩いている風景をカーテンの隙間から眺めていたが、下で寝ていた妻が窓から明かりが入りまぶしいと苦情を言い出し、それも諦めてウトウトするうちに、白々と夜が明けるのが分かり、再びカーテンの隙間から外を見るとそこはすでに広大な平原の中であった。早朝に大興安嶺を超えたのだ。朝だ、トイレだ、歯磨きだと皆が動き出し、カーテンも開け放されて快適な列車の旅が続く中、草原のあちこちには羊の群や牛・馬の集団が見受けられ、また遙か彼方に街もあって飽きない風景が車窓に展開し、異境の地にとうとう来たという感慨が溢れる。この頃隣りの部屋では同じ部屋にいた中国人のおばあさんが同行者に朝の体操を伝授。脈のある場所を32回づつ打ち付けるのだと7種類の技を披露して、これが隣りへ隣りへと伝達され、あちこちでぴしゃぴしゃと手を打ち鳴らす音が響き渡り、小さな日中友好の輪が出来上がった。朝飯は食堂車でとり、そうこうしているうちに9時56分満州里の駅についた。実に13時間の列車の旅であった。

快晴の満州里、まぶしいばかりの駅前にはすでに迎えのバスが到着しており、我々はまずホテルへ直行。まずはシャワーでもということで休憩をとったが、荷物の入れ替え作業等でシャワーどころではなく、直ぐに出発時間となりロビーに集合。入口にはモンゴル衣装を着たスタイルの良い女性のドアマンがいて、恰好の写真のモデルとなっていたが、目の前の公園では折良く結婚式を迎えたカップルが家族に囲まれており、一度バスに乗り込んだ同行者は再びバスを下りてカメラ片手に彼らを撮影するために走った。カップルを乗せてきた真っ赤なオープンカーには「新新娘」と横書きしてあり、いかにもそれらしい車だったが、どうやらこの「新新娘」は結婚式企画会社の商号のようであった。要するに我々が宿泊するホテルは当地では一流で、上流階層の結婚式場として利用されているようなのだった。バスは一路、中露国境へ向かったが、その道のりはかなりの悪路の連続で、車は飛びはね続け、ついには土砂に乗り上げて動かなくなり全員が下車。車体がめり込んだ土を掘り起こす等してまた走り出す騒ぎ。車窓からの風景は炭坑の街を写しだし、窓から入る臭いも特有なものであった。時折道路を走るロバ車を追い越し、公安の車に追い抜かれ、とバスは数十㎞を走り抜き、やがて国境にある貿易市場に到着。ここはロシア人が国境を越えて物資の買い出しにくるという市場で、ロシア人が多く、それぞれが大人ほどもある巨大な荷物を持っている。彼らはやがて荷物をバスに詰め込み、そして灼熱の太陽が照りつける中、バスの隊列は砂塵を巻き上げで市場を後にしていった。その一斉の行動は実に統制的であった。

我々はロシア人の去った市場の中に入ったが、閉店の準備をしている店舗もあるし、店を開いているところの店員も何となく一仕事終わったという感があり、我々に対するアプローチも物静かなものであった。店には望遠鏡や双眼鏡、ロシアのおもちゃ、小物、洋服などが並べられていて、我々の中では日本円で1500円にまけたという双眼鏡が人気で、明晩の平原での星の観察に使おうというのだろう。市場はロシア人専用の市場と中国・韓国人用の市場とがあったが、中身には大きな違いがなかった。市場の側はもう国境で、柵と鉄線が張られていて、一定の線から超えると罰金だというところを我々は超えて写真を撮ったが、監視員に咎められ、自称警察あがりの高さんと運転手が監視員をなだめる場面もあつた。

続いて我々が訪れたのは国境にある大きな湖「ダライ湖」であった。ダライとは大きなという意味だそうで、文字どおり海のような湖であったが、冬は全面凍結して車も走れるようになるとか。水は茶色に濁っているが、この夏は海水浴場として利用されていて、水際には海の家が並んで焼き魚などを観光客に売っていた。暫く水際などで遊んだが、ともかく暑いということでバスに避難し、またガタガタ道をドライブ、炭坑の街に向かった。

平原では気持ちの良い風が窓から入ったが、炭坑の街・ジャライノールに入ると再び悪臭が鼻を突き、石炭の臭いとは違うと思ったら、どうやらゴムタイヤをあちこちで燃やしている臭いではないかと推理した。ここらの炭坑は露天掘りということで、あちこちに明るい茶色のレンガ作りの家が密集しているところがあり、皆炭鉱労働者の住まいだという。我々は露天掘りの現場を見ようと現地の人に尋ねながら走り回り、ようやくそれらしき場所に着いたが、バスから下りるとそこは砂埃がひどく、丁度持参してきたマスクが役に立った。皆は露天掘りの淵まで坂を下りて向かったが、途中で現地の人が「何を物好きな」という顔で笑って我々を見つめていた。露天掘りは確かに巨大で遙か遠くにトロッコ列車が走っていたりして教科書的であったが、私たち夫婦は途中で同行をやめ皆が帰ってくるのを待った。砂塵は相変わらずで早々に車に戻り約50㎞の道のりをハイラル市街に戻る。

途中の街でガイドの「白」さんが「私の奥さんの両親がここに住んでいる」と紹介、「おとうさんと良くお酒を飲むが、おとうさんは私が嫌いで時々取っ組み合いの喧嘩をするね。私は弱いからいつも逃げ帰るね」と笑わせる。この白ガイドはなかなかのキャラクターで、同行者の若い女性を高校生と信じ込んだり、自称警察上がりのガイドを「ズルガイド」と言ったり、「皆さんが喜んでくれないと私はクビになる」「明日皆さんと別れる時は私は洪水になる」などの名言を吐き我々を楽しましてくれた。彼は1975年生まれ、男ばかりの3人兄弟で兄は英語の通訳で国際会議などで活躍、弟は父親の後を継いで放牧民だそうだ。因みに奥さんは精神科医師で自分よりも高給取りだと嘆いていた。

ホテルは今朝荷物を置いた国際飯店(満州里市西二道街35号・電話0470-6222225 fax0470-6222976)、スタイルの良いモンゴル衣裳の女性がいたホテルで、いよいよ明晩のパオ泊まりに備えてゆっくり休むため早めに各自は部屋へ散った。

五日目。朝食の後我々はホテルを後にして満州里の駅へ向かう。既に装備は今晩のパオ宿泊のため荷物の入れ替えを済ませており、水、ローソク、懐中電灯、トイレットペーパー、ウエットティッシュ、上着などをリュックに詰め入れてある。今日も快晴で青空が美しく駅舎が眩しい。すると人影も少ない駅前広場で記念写真を撮っていた我々に向かって一人のおばあさんが手を振りながら駆け寄ってきた。昨日の朝、満州里に来る列車の中で朝の体操を教えてくれた、あのおばあさんだ。「私たちは縁があるよ」とおばあさんが言うように、思いがけない再会にみな一応に笑顔で握手を交わし、写真を撮りあった。おばあさんは絵を描くのが趣味で、一緒にいた息子は書道家だということであった。

約三時間の乗車予定の列車も軟座シートで居心地がよく、来たときと同様、延々と続く平原の中を我々の旅は続く。トランクなどの荷物はバスが直接ハイラルのホテルに届けるということで、手荷物は少なくて澄んだし、乗客も少な目だったため、ハルビンの夜の乗車の時のような混雑もなく、部屋でもノンビリとした会話を交わせた。

9時30分に満州里を出た列車は予定通り12時25分にハイラル着。昼食後すでに到着していたバスに乗り込み、約55㎞離れた草原に向かった。道路は舗装されていたが、見渡す限りの風景は草原、また草原で羊や馬の群が散見されるだけ。ガイドの白さんは依然として独特のユーモアで我々を笑わせながら、賑やかなドライブが続き、やがて遙か彼方の丘の上に幾つかの小さな建造物が姿を現し、あれが今晩の宿だ。

我々が泊まるパオ(テント)は中央にレストラン棟があり、そこから見て左右に5棟づつ計10棟、離れてイベント小屋が1棟、裏に従業員用の棟が1棟建てられている。各棟とも赤、青、黄色の色で彩られ、通路はコンクリートでなぞられているなど、観光客を意識した造りだ。パオは本来遊牧民の住居で放牧しながら移動するのであるが、ここは観光用の、いわばホテル仕様なのだから移動はしない。我々が入ったパオの中はベットがコの字型に三台あり、床はコンクリートで塗られていたが、他のパオは床が地面のままであったり、板敷きのものもあったと聞く。扉を閉めてみると、傾いていてピタリとは閉まらず、両脇に窓がついていて、カバーを開けると風通しは良かったが、虫が入り込む。ベットの上に荷物を整理し、外へ出て見るとパオの前は広大な草原と地平線が広がり、緩やかな下りの向こうには湖が緑を写していた。その湖のほとりに裸馬の一群が輪を作って佇んでいるのが目に飛び込んでくる。数百頭ものその一群は全てが中心に頭を向け、外敵から身を守っているようでもあり、皆で何か相談しているようでもあった。その近くに一頭の馬を連れた遊牧民がいて、同行者が話しかけると人の良さそうなそのおじさんは草の上に腰掛けながら話に応じてくれた。私の持っていたタバコを一箱プレゼントすると、彼は自分の持っていたタバコを一本差し出したが、これまで友人からもらった中国のタバコはいずれもあまり美味いものでなかった思いから断った。近くにはこれも数百頭の羊が群れていてモンゴルの草原らしさが身近に現出していた。

パオの敷地の中にはラマ教の礼拝場があり、積み上げられた石にお布施をはさみ込み、左回りに三回周回して祈った。しかし、白ガイドが言ったこの左回りというのはどうやら怪しくて、その後現地の人達が右回りに回っていたことからすると、間違いであったかもしれない。今日は内モンゴル自治区の厚生大臣がこの地を訪れるとあって、夕食は彼らの到着まで待たされ、それも到着が遅れたため、我々は草原に寝そべり、妻はその気持ちよさに本格的に寝入ってしまう始末であった。やがて陽も西に傾いたころ、バスと乗用車を連ねて政府役人達が到着、イベント会場で歓迎のセレモニーが行われたようであったが、我々は夕食をとるためにレストランに入った。そして夕食が終わった頃は既に外は陽も落ちかけてほの暗くなっていた。パオに戻り扉を閉めると中は暗く、早速蝋燭を立てて灯をともし、それも二本を同時につけて明るくした。平原の日没は遅く、いつまでも空の明るさが残っていたが、20時を廻る頃から星が一つ二つと輝きだし、そのうちに広場で火祭りの宴が始まった。闇の中にオレンジ色の炎が揺れ、その回りを赤い衣裳を着けたレストランの従業員と役人が輪になり、時には組み合って踊り回る。音楽は軽快な民族曲。周辺を取り巻いて見つめる人の輪を赤い火が反射する。一時間以上も続いた火祭りは螢の光の曲で終宴。火が消され人々はその場を去っていった。役人達はパオには泊まらずそのまま帰っていったため、今宵の宿泊者は我々の一行のみとなった。火が消えると空は満天の星の輝きに覆われていた。漆黒の闇にきらめく星々。我々は地面に寝ころび、ロマンの世界を堪能する。流れ星が横切り、人工衛星がゆっくりと星の間を縫っていく。

子供の頃見た以来の天の川、そしてこれだけは見たいと思っていたプレアデス星団(昴)。時間の経過とともに闇の暗さと静寂は深まり、星の数は増す。明け方まで数回に渡って夜空を見上げたが、文字どおり半球の星座は目にはっきりと焼き付いた。

パオの中ではローソクを灯したままで、そこに外から虫が大量に寄ってくる。それらは火の中に飛び込んで、ウトウトしている間もジージーと焼け音を立てて燃えている。蝋燭が燃え尽きるころには、その周辺は死骸の山となり、黒々と焼けこげている有様だった。パオの中はもちろん近くにもトイレはなく、用を足したくなったら懐中電灯で照らしながら自然の中でするしかない。これは事前に知らされていたことで特別違和感はないし、人によっては気持ちが良いということでもあった。

草原の朝は早い。2、3時間置きにパオの外に出たり入ったりした一晩がほのぼのと明け

ると草むらにバッタが動き回る。バッタはビービーという羽音をたてながら飛び回り、遠くから近づいてくるのがよく分かる。虫嫌いの妻は音が聞こえる度にパオの中に逃げ込み、また顔を覗かせる。同行者に聞くと朝4時過ぎに朝日が登ったという。地平線には雲がかかり、地平線から顔を見せることは不可能と思った私は丁度その頃眠りについていたのだったが、雲の上からの日之出も美しかったとか。写真を撮るチャンスを逃したのは少し残念であった。この日も天気は良く、朝食後我々は草原で花を探したりして散策しが、雨の量が少ないとあって花も所々に咲いているだけ。草原が花に覆われるのは7月ということで、8月の今はむしろむき出しの地面が目立った。昨夜の話だと早朝に20頭程の羊を殺すということだったが、別に観光客用に殺すわけではないので、朝食の時にはすでにその処理は終わっていたようだ。なかにはガッカリした人もいたようだったが、目に焼き付くような場面に遭遇しなくて良かったとも言える。

施設の側に乗馬を体験させてくれる場所や弓矢で遊ばせてくれるところがあり、これはいかにも観光用で、馬には全員が順番に試乗し周辺を一周、鞍付きのおとなしい馬なので心配はいらなかった。弓矢は木製の弓と矢を10㍍ほど先の的をねらって射るのだが、なかなか命中はしなかったが、現地の青年が見せてくれた時は見事に紙の的を射抜き、力の強さを感じさせた。

パオの1日は最後にレストランの従業員も含め全員で記念写真を撮って終わったが、集合写真を撮ったあとも赤い衣裳の女の子たちをポラロイドカメラで撮ってはプレゼントするという交流が続き、あまりにも女の子たちが群がるのでレストランの店主が「早く仕事に戻れ」と怒鳴る場面もあった。因み写真好きの中国人にはこのポラロイドがいつも人気で、どこのレストランや土産物屋でも少年・少女を撮ってあげると喜ばれており、辺境の旅にはこういうものが良いのだと旅の必需品を教わったような気がした。陽が高くなり強い日差しが日陰のない草原を照らす頃、我々はバスに乗り込み出発しようとしたが、ガイドの白さんの姿がない。待つこと10数分、ようやく姿を現した彼がバスに近づいてくる頃合いを見計らって運転手はバスを発進させ、あわてて追ってくる白さんを尻目に周辺を2周・3周。車内爆笑の一場面であった。

笑いに包まれた我々のバスは草原の風をいっぱいに受け入れて走り、やがてポツンと現れた本物のパオへ向かった。ところがこのパオはあいにくの留守。恐らく放牧にいったのだろうから待っていても帰っては来ないと判断して別のパオを探して再び走るが見渡す限りなにもそれらしきものはない。暫くしてもう一件のパオが現れたが、さっきのパオから10㎞程度はあろうか。これが隣なのである。近づいてみると丁度馬に跨った住民がパオに戻る光景が見え、これなら間違いないとそのパオを訪問することにした。

パオは常に移動するからいつも同じ場所にあるとは限らない。そのパオも当然今そこにあるだけなのだろうが、意外に小綺麗な造りで、パオの前には馬が一頭、犬が一匹いて、羊の骨や毛が散乱していた。住人は男性が2名、期待した子供の姿は見られなかった。パオの中を見せてくれたが、床は草原のまま、ベッドにテーブルがあり、壁には真新しい掛け時計が置かれていて、綺麗に片づけられていたのが印象的であった。口数の余り多くないパオの主は持参した土産に興味を持ったらしく、我々が手を振って別れる挨拶をしても知らんぷりで土産をのぞき込んでいた。

我々は約55㎞の道のりを再びハイラルの道を走りホテルに到着。昼食後シャワーを浴びたり昼寝をしたりしてパオ宿泊の疲れを癒した。ホテルはホロンバイル賓館(ハイラル市勝利大街2号)(℡0470-8222212 fax0470-8221123)だった。夕刻、市内の民族博物館に見学に行くためロビーに集合することになったが、ここで我々夫婦にトラブルが発生した。一端は準備を整えロビーに行った妻が急に上着を一枚持ってきたいと言いだした。すでに部屋のトランクは入れ替えも終わり厳重に鍵もかけてあるので、それを開けることには時間がかかるので私は渋ったが、どうしてもということで、私も同行して部屋に戻った。カード式の鍵は常に私が管理し保管しているのだが、この時ばかりは妻がカードを手にしてドアを開け、トランクを開けて中の洋服を出し、再びトランクを閉めたて、集合時間も過ぎているから早く戻ろうとしたら鍵がない。取り敢えず可能性のあるところを捜してみたが見つからない。鍵がないと自動ロックの部屋だから戻ったときに入れなくなるということでやむを得ず妻だけ博物館の見学に出し、私は一人部屋に残った。西日がガンガンに入る部屋で暑い中、頭も熱くなってトランクの中をひっくり返して全て確認し、部屋の隅々を見て回ったが無駄骨。そのうち部屋をノックしてホテルの従業員がお茶の交換に来たが、額に熱さまシールを張り、上半身裸の私の姿を見て驚きの表情で部屋のドアを閉めていってしまった。ここまで捜してもないのだからきっと妻のリュックにでも入っているんだろうと推測した私は、気分転換のためデジカメを取り出し、解説書と見比べながら時を過ごした。意外と早く一行は戻ってきて、妻に聞いてみるとバスの中でも調べて見たが部屋のどこかにあるはずだ、と言う。いや部屋には無かったと私は言い、もう一度推測すると、部屋を開け、トランクの上に鍵を置いて、そのままトランクを開けたため向こう側に滑り落ちたのではないかと妻が言いだし、トランクを下に降ろして調べたが壁に張り付いて木製のトランク置き場あるだけ。この作りでどこかに落ちるはずはないと思ったが念のため横から覗いてみと、なんとそこにカードが引っかかっているではないか。つまり、壁板と台とのほんの1㎜程度の隙間からカードはトランク置き場の向こう側に滑り落ちたのだった。この神業的出来事に思わず顔を見合わせて笑ってしまったが、ともかく一件落着であった。

夕刻、ホテルの隣にあるパオ形式のレストランで羊肉のしゃぶしゃぶで夕食。内モンゴル自治区最後の夜だ。モンゴルの平原体験という最大の目的を達成した充実感もあったのだろうか、食は進み、話も盛り上がった晩餐であった。

7日目。今回の旅行で初めての雨。朝食後バスはハイラル郊外の西山自然公園に行き、樹木の茂る公園内を散歩。その後、満州時代に作られた関東軍の地下要塞を訪ねた。要塞周辺はソ連軍の砲撃で受けた大きな穴が無数に残っていて当時の姿をそのまま残していた。要塞は入り口でオーバーを借りて入る。今でも地下は氷点下4度ほどに冷えると言うからだ。長い階段を下ると縦横に横穴が延び、当時の地下要塞施設が保存されている。当時、この要塞を造るため多くの地元民族が強制労働に駆り立てられ、完成後は秘密保持のため全員が虐殺されたという。その怨念が今でも籠もっているような地下の空気でもあった。不思議なことに砲弾がさく裂した穴の後には決まって花が咲いていて、雨に濡れていたのが印象的だった。

その後我々は再びホテルに戻り、空港へ運ぶため荷物を整理した後、市内の市場を散策。この頃には雨も上がったが、水はけが悪いのか市内のあちこちには水たまりが出来て、車の渋滞があった。市場ではガイドの白さんが次から次ぎと店頭に並べられている果物や豆類をつまみ食いするユーモラスな姿を身ながら、それぞれが土産にする珍しいお茶などを探し求め、ある店ではそこにあったお茶の一種類を全て買い占めるなど、最後の買い物は盛んだった。

夕刻いよいよ現地を去る時が来て、いざ空港へ向けてバスが出ようとするときに、なんとバスのエンジンが故障。ホテル前でエンコしてしまった。運転手は車内の床を開けてエンジンに入り込んだという空気を抜く作業を行い、どうやら飛行時間の間に合うことが出来たが、空港へ向かう坂道では人の歩く速さ並の速度でヨロヨロと登り、皆きがきではない。どうにか空港にたどり着き、ロビーで運転手とガイドに別れを告げたが、ユニークなガイドをしてくれた白さんには、全員で泣くパホーマンスを行い、感謝の意を表した。

中国国際航空CA1136便、18時35分、ハイラル空港発。20時15分北京空港到着。

そして翌8月18日、北京市内のイワ園を観光したあと、15時北京発のNH全日空906便にて成田へ帰着。空港にて一行は解散し、内モンゴル自治区辺境の旅は大きなトラブルもなく終わった。