| skt207 2016.7.24 製作開始 2017.5.21 進水 田辺市内之浦湾〜神島 |

||

無事進水 浸水なし。安定性申し分なし。 |

||

内之浦湾を周回する |

||

私も試乗しました。人力二倍で船足は抜群。 |

||

女性二人で神島に向かう。 |

||

|

||

| 荒波を乗り越えて無事帰還。 | ||

|

||

|

||

|

||

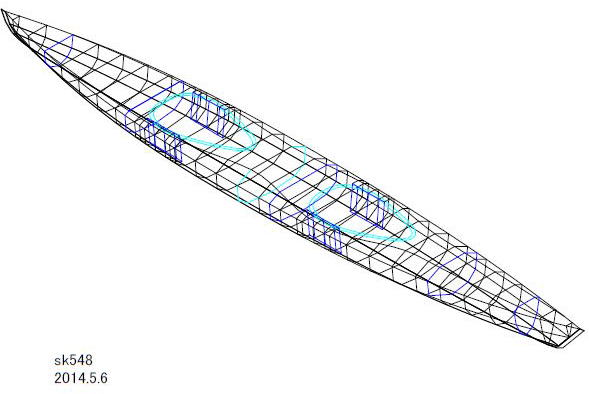

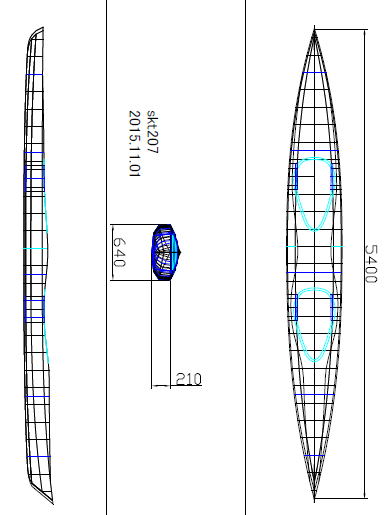

| 設計は2015.11から行っていました。 安定したタンデム艇で本格的なツーリングできるものを考えました。 船体形状は、従来とは違って、胴長です。 |

||

|

||

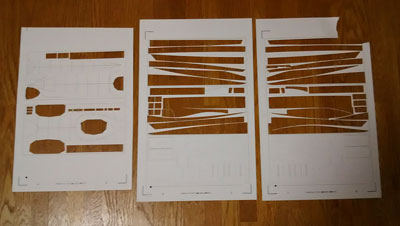

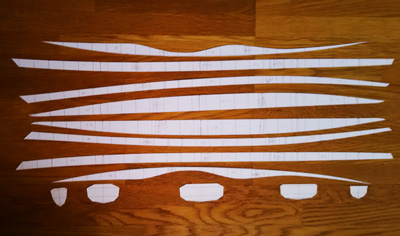

| 木取りは、5種、8枚のベニア板です。 | ||

| 2016.7.24 | ||

|

||

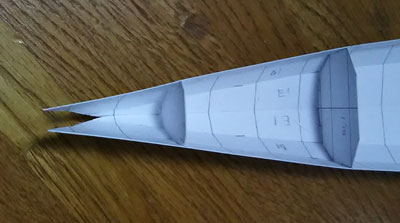

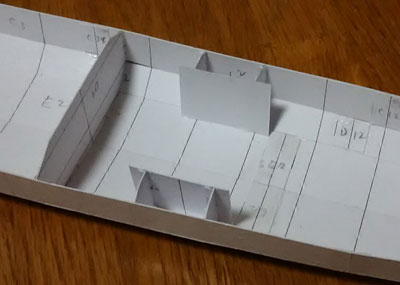

| ClaftRoboを使って、木取り図から1/10模型を作成してみます。 8枚のケント紙に入れた浅い切り目をもとに、カッターナイフで部材を切り出します。 |

||

|

||

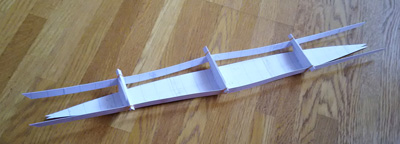

| まずは、長手方向への接続です。合い印が一直線になるように接合します。 | ||

|

||

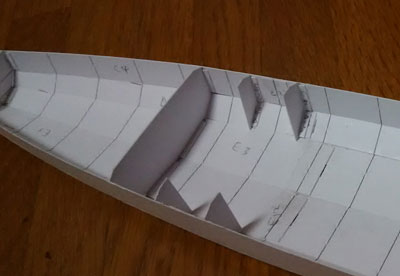

| 隔壁と、側板の接合をします。側板につけた位置決め板をガイドに隔壁を固定。 前後は、クリップで仮止め状態。 さらに、左右底板を接合しておきます。(実艇の場合は、不要) 最前、最後の隔壁は、あとで組み立てます。 |

||

|

||

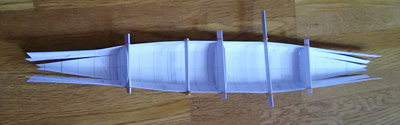

| 底板も組み立てて、接着します。このとき、船体の中央ラインに隔壁の中心線がきていることを確認します。 また、隔壁の最上部が平行になっているか、すなわち、船体にねじれがないかを確認して接着します。 側板上部に渡した横棒が、平行になっているかで、ねじれが確認できます。 |

||

|

||

|

||

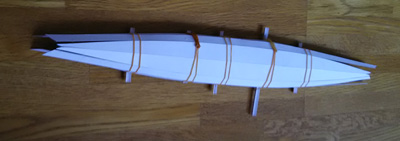

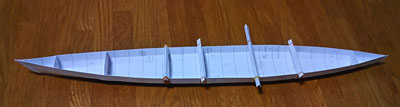

| 中間船体板をはめ込み、仮組みします。横棒を渡し、PPバンド(模型では輪ゴム)で締めると、船体板が密着します。 このとき、フレーム線を合い印に固定し、接着します。 この段階まで、前後の船体板は接着せず、バラバラの状態にしておきます。 この段階で、正確な組み立てのために確認する必要のあることは。 1 隔壁の中心線が、一直線になっていること 2 隣り合う船体板のフレーム線が、一致していること 3 船体にねじれがないこと ここまでの作業が、うまくいけば、最前、最後の隔壁と、ステム材でねじれがないことを確認しながら組み立てます。 2016.7.24 |

||

|

||

| 模型では、船体板を接着して、最前部の隔壁を固定します。 | ||

|

||

| さらに、ステム材をはさみこむように、まとめて接着します。 左右のずれは船体のゆがみになるので要注意。 |

||

|

||

| クリップをはずすと、いい感じで接合できました。 | ||

|

||

| 船体の全体像ができてきました。 | ||

| 2016.7.25 | ||

|

||

| 位置決め板を張り付け、サイドパネル用の隔壁を接着します。実艇では、その前に、内側綿テープ接着が必要です。 | ||

|

||

| 隔壁にサイドパネルを接着します。上下に注意が必要です。上部は少し円弧を描いています。 | ||

|

||

| サイドパネルを固定すると、剛性が高まり、しっかりしてきました。 2016.7.27 |

||

|

||

| デッキ板を接合し、接着します。 | ||

|

||

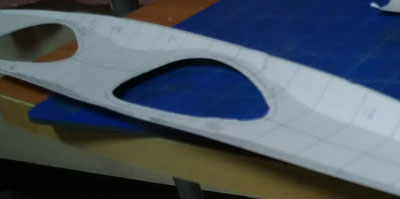

| 張り合わせると、立体形状が現れてきます。 | ||

|

||

| コーミング部がへこんで波を打っているようになっています。 2016.7.28 |

||

|

||

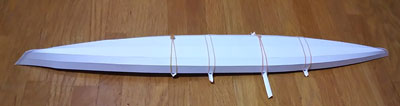

| 船体とデッキ板をカップリング。 特に大きな問題はなさそうです。 2016.7.30 |

||

|

||

| Real製作も同時進行です。 まずは、ベニア板への方眼描きです。 けがきの5枚を、ずれがないように重ねます。 木ぎれを使って、トントンたたけば、きれいに揃いました。 平らな大きな机の上で作業をします。 スケール、曲尺、赤ボールペン 2016.7.25 |

||

|

||

| マレーシア製 2類(タイプ2) 1等 4mm F☆☆☆☆ 1枚798円 |

||

|

||

| こぐちにつけた印を、罫書き面に写しておく。 | ||

|

||

| 端材で作った定規で方眼線を引く。 カーボン紙とは違う色の赤の水性ボールペンを使用。 あれこれ考えながら作業して5枚の方眼線を引くのに1時間。 |

||

|

||

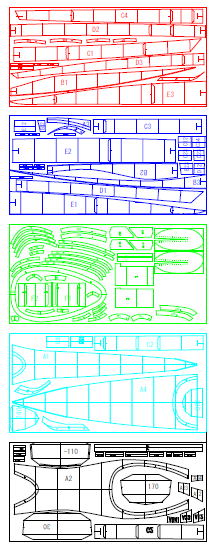

| 原寸型紙の四隅を切り取っているのは、十字線を方眼線に合わせやすくるため。 A4原寸型紙、セロテープ、透明定規、カーボン紙、インクの切れたボールペン(原寸型紙の線をなぞる) 原寸型紙には、赤、青、緑、水色、黒の5色で重ねて印刷している。 まずは、赤色の線をけがくのに、2時間かかった。 2016.7.30 |

||

| べニア板一枚のけがきに約2時間 そこに、中学生が登場。 一気に作業が進みます。ていねいです。  |

||

| 無事5枚のけがきが終わって、いよいよ切り出し。 | ||

|

||

| のこぎりでの切断は、けがきの約半分の時間。 ただし、体力がいります。 汗がほとばしります。 |

||

|

||

| 切断が終われば、 重ね切りしたもう一枚の部材に、番号入れと、フレーム線の写し作業を行います。道具は「フレーム線写し取り器〜」製作虎の巻参照」 そして、船体板の連結接合を行います。 このとき、基準線がピンと張った水糸に重なるようにすれば、部材は正確に接合されます。ここでの誤差はのちに響きますので慎重に行います。 8月19日 中学生製作員 2名参加 |

||

|

||

| 船体板Cに隔壁を仮組しました。 けっこう長いです。 8月21日 |

||

|

||

| 隔壁を接着しました。久しぶりの作業です。 バンドのかけ方は、隔壁が密着するように工夫しています。 バンドを締めすぎるとベニアが変形します。あて板やくさびを活用します。 5枚の隔壁をここで接着しておきます。 |

||

|

||

| 船体板と隔壁の接合位置はずれないように慎重に行います。 合い印がぴったりと合いました。 8月28日 |

||

|

||

| 底板Dを接着しました。 2枚のつなぎ目を隔壁板の中心線にあわせます。グニャグニャだった船体の剛性が一気に高まります。 バンドの締めにひと工夫。2枚の底板船体板が密着するようにバンドを一巻きします。 隔壁板が、船体板の位置決め板に密着するように、端材で反対側からつっぱり棒で押さえて、ホッチキスでパチン。名付けて「力棒」。組み立て精度があがります。 8月29日 |

||

|

||

| ひっくり返して中央線を確認。よし。 | ||

|

||

| 船体板Cは少し削る必要がありました。フレーム線をあわせながらバンドで締め上げて接着固定。 ねじれ確認。よし。 それにしても、、デカ、、オモ 8月中の完成はかなわず。 8月31日 |

||

|

||

|

||

| 船体板を隙間ができないように、ステップラーで止めます。 板の合わさっている角を押し込むようにすると、隙間がなくなり、板が密着します。そこですかさず、パチン。名付けて「ステップラー・ステッチ」。 ステム材も止めて、内側から、接着剤を流し込みます。 さらに、船体外側から、船体板の接合隙間に接着剤を入れます。 3枚のステム材はガイド穴にくぎを刺して仮止めです。この後、接着剤を入れて、本接着。そして、余分なところを切り取り成形します。(後日) 隙間をなくして船体板を密着させると、しっかりして、剛性が高まります。 9月4日 |

||

|

||

|

||

| 船体内側とデッキ板内側の塗装を行った後、台形デッキの天板を接着します。 側板との接合部には、板厚の4mmの入ったところに、「コマ」を接着しておき、形状をつくります。 |

||

|

||

| 台形デッキのサイド板に同様に「コマ」をつけ、接着します。 | ||

|

||

|

||

| コーミングを積層し完成。 外部塗装を行います。11月15日 |

||

|

||

|

||

| 台形デッキのサイド板とコーミングに色を付けました。 2016年11月20日 |

||