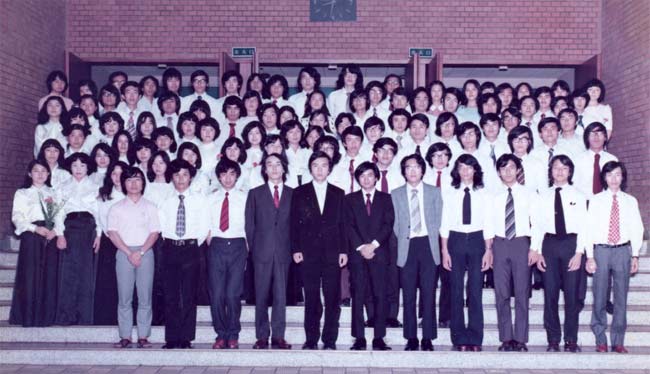

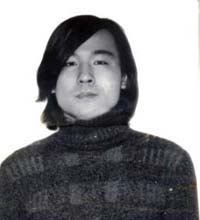

金大フィルとの怠惰な関係 その3 疾風怒濤編 昭和48年入学 Tb 桐村 茂樹(法文学部)  桐村茂樹 プロフィール 桐村茂樹 プロフィール1973年(昭和48年)3月石川県立小松高校ブラスバンド部卒業 酒と女はもう知っていた。 同年4月金大フィル入団 いきなりダメ主席トロンボーン奏者に抜擢。 この年たばこと麻雀を始める。 1974年 引き続きアホな主席トロンボーンを継続。パチンコを始める。 第一回留年。 1975年 金管PLとなる。ダラな学生副指揮者となる。子供を産ます。 1976年 学生副指揮者専任となるも、本番出番なし。 1977年 学生正指揮者専任となる。KUABE発足に尽力す。 オケ卒業。第二回留年 1978年 9月まで金大にいた。京大との合演を見る。KUABE第一回演奏会を見る。 一時プータローとなる。 1979年 福井の会社に潜り込み静岡にとばされる。以下岐阜にもいき、平成2年より 東京に在住中。ついに25年間オケ活動はできずに過ごす毎日である。 桐村の回顧日記その3-1975年 疾風怒濤編 1975年(昭和50年)用語辞典 1 サマコン・・サマーコンパのこと。演奏会あとに本因寺で行う。この年が2回目 2 プレハブ・・宮守坂の中腹にかつて存在した怨霊(音量)のでる館 3 妊娠・出産・・桐村氏が成し遂げた、金大フィル史上いまだかつてない珍記録。 4 定演・・・・団員が考えた定食を披露する年に1回の演会。 この年はワーグナーの煮付け、未完成サラダ、 ドボ8丼(まずそう・・)の3品。 補足1 PL・・・金大フィルに出来たある宗教の教祖たち。アッチェレとかアイン ザッツとか不思議な言葉を使う。主に定食のメニューを作ったり 調理法を工夫する人々。 補足2 金管の1回生・・・留年をしらないウブな人たち。白、赤、緑の役満を先輩 にささげる人々。 補足3 懇願・・・・2回も留年をしたくない人々のあがき。 パート1:第2回サマコン さて前年度の留年の屈辱をきす私は、「今年こそは専門にいくぞ」といきごんで、久々に授業にも1回生と並んで出没し、練習にはげむ毎日でありました。 2月に代替わりで金管PLに推挙された私目でありましたが、「なんとしてもメインにボントロの出演を」といさんで75年度の会議に出席したのであります。

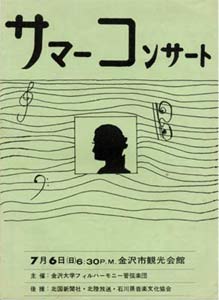

喧々囂々の議論の中、最終結論は団組織の未熟さを熟知しておられるOB藤島氏の招聘で、再度団員だけのオケ活動を見直そうという結果となりました。 まだ団員だけのオケでは3年目になるわけで、そろそろ色々な弊害や、見直しが迫られていた時期でもあります。オケ組織を苦労して作られてきた藤島氏の手腕を、存分にまた発揮して欲しいという意味あいもありました。 主な活動としては、サマコンの継続、定演の充実などが決議されたのであります。 特にサマコンは規模を拡大して、観光会館での公演ということになりました。まだ2回目ということでありましたが、団員も序々に増えつつありましたし、決して、無謀な冒険というわけではありませんでした。 サマーコンパの方は、私目はおとなしくしておりました。もう3回生でしたし(2年生ですが・・)らっぱ飲みはもう後輩にまかせておこうと思いましたが、あまりにも酒に弱いやつばかりで、ついにやらざるを得ないこととなったのであります。あとは泥酔であります。 本因寺は朝まで寝ていられるので非常にありがたいコンパ会場でありました。あの住職のすばらしい読経で、朝起きるのであります。 何宗だったかな、南無阿弥陀仏ではなかったような、南無妙法蓮華経でもなかったような・・・・・・とにかく朝の目覚めはすがすがしいものでありました。しかしまわりはゲロの悪臭がただようばかり、困惑の朝でありましたね。 ああ、あの臭いなつかしいっす。

第2回サマコン演奏曲目 ・シベリウス/交響詩「フィンランディア」・・金大フィル得意?のレパートリー ・メンデルスゾーン/「真夏の夜の夢」序曲 ・・過去にあったかなあ?初演かもしれません。 ・アイネム/交響曲 フィラデルフィア ・・・・レアものです。最初で最後かなあ。でもいい曲 ・ハイドン/交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」 ・・・定番です。ちょっとメイ ンとしては寂しい

補足1 PL PLとは、金大フィルの活動の教祖であります。国会でいうところの○○法案委員会というもので、総会に出す、基本法案の作成が行われるのでありました。 パートリーダーはどうやって選ばれるのか?当時は謎でありました。 ある種の思想を持ったやつが選ばれるのか、はたまた選挙であるのか、オケだけに大学生活をささげるアホが選ばれるのか、前から不思議に思っておりました。 ある日私は前PL稲野氏、河原氏によばれ、石川門をでて橋を渡ったところにある、喫茶店に呼ばれました。 「今日は何ですか?」 「おまえなー来年PLやれや」 「えーっなんでですか」 「おまえしかアホはおらん」 というわけで、PLはオケにしか興味のないアホ(金沢弁でダラという)が選ばれるということが判明したわけでございます。 ゆえに、教祖説は撤回されたのであります。よって用語辞典の宗教団体名は「オケダラ教」と銘々いたします。 補足2 金管の1回生 75年は金管の豊作の年。Tp2,Tb2,Hr2の6名というかつてない入団数を記録いたしたのでございます。 後のKUABEの開祖桶谷氏もその1人であります。尚、もう一人のKUABEの開祖斎藤氏はこの時高校3年生であります。すごい隔世の感があります。 さて、先輩としては喜々としたのであります。「これでまた悪の道に引き込むやつが増えた」のです。 金管の4大名物、泥酔ゲロ吐き、女喰い、チーポンカンと、授業のボイコットのノウハウを教え込むチャンスでありました。ちなみに団員の推移を見ると、後年は女性が増え、この伝統は次第に薄れていくのであります。 今残っているのは、酒だけかなあ・・・留年も学費が高いので少なくなりました。寂しいです。ダラなやつが少なくなり、皆まじめになりましたね。今では信じられないことでありますな。 とにかく、いじめられるのが金管の1回生、 「酒買ってこい」 「女連れてこいや」 「今晩のパート練習は盲牌の練習じゃ」 「デパート行って○。○○漬けの漬け物買ってこいや、特に○。○○は、はっきり言うんやぞ」 注:○。○○は金沢地方でよくいう卑猥なことばです。石川県出身者以外は知りません。 「授業なんか出んでええから、練習せんかいや!」と叱咤がとびかうのであります。今、こんなことしたら、総スカンでしょうなあ・・・ 2回生になるとこうした先輩からの伝統を受け継ぎ、1回生にまた同じことをさせるのであります。 それを傍目に見る3回生はまたおもしろいのでありました。3回生以上になると、今度は密かに女喰いを行うのであります。それを忠実に実行しすぎたのが、私目桐村氏でありました。 パート2:プレハブ・・・怨霊の館 この年は、ついに旧学生会館=おんぼろの木造2階立てでオケの練習場であった。が取り壊され、新しく学生会館がオープンすることとなり、1年間仮の部室と練習場で過ごしたのであります。 練習場は宮守坂の中腹にある体育館の横にプレハブが造られ、部室はそこを登った頂上に、丸太小屋のような部室(でも趣があってよかったですが)が仮にオープンしたのでありました。 「こんな汚い部室と練習場で新入団員は、入るのだろうか」と心配したのでありましたが、結果は前年の20名前後を上回る、30名前後の入団者を出したのであります。 練習場は昼間でも薄暗い坂道を部室から、ひたひたと降りた坂の中腹に作られました。プレハブの掘っ建て小屋であります。冷暖房なし、音響設備なし、全員入りきれないという3拍子そろった劣悪の環境でございました。 我が金管は、中で練習すると、弦の「うるさい!」の一言ですごすごと外のコンクリートの建物の後地で練習するのであります。雨の日などは最悪。練習ができないぃ〜〜〜。 そこで我々は密かに練習すべく、昼授業をさぼって行うか、深夜電気のない坂道を降りて、暗い部屋の電気をつけ練習するのでありました。特に深夜は不気味な雰囲気。人気のない練習場は怨霊の館となるのであります。時々聞こえる風の音や、森のざわめきなど、ぞくぞくしながら練習したのを覚えております。 噂では、女の人のうめき声がしたとか、誰かに肩をさわられたとか、こわーいお話しが飛び交ってのを記憶しております。あんまり夜一人でいきたくなかったですね。 この練習場は1年間とおして使用されたのでありました。でも何時でも練習できたし、昼間でも音を出してよかったので、今ではずいぶんと恵まれていた練習環境だったなあとなつかしくなりますね。 後年の大連、中連、小連では、授業中はあまり音が出せなかったので、授業はさぼれない環境になっていきましたね。まじめになったことはうれしいやら、悲しいやらですが・・・・

補足3 懇願 留年した私たちボントロ隊は、ことしこそ進学するぞと、日夜練習にはげんでおりました。同期生が専門にあがったので、当然代返はききません。出欠をとらない授業を中心に単位取得を目指しておりました。 私の1年生の時に残した単位は30うん単位と、相当なもの。いかにオケ活動に終始した?かの証明であります。いかにして出席せずに単位をとるか。これが課題でありました。 しかし、その壁にたちはだかったのが、語学であります。出欠をとるのが教養の語学の常識で、忍耐の語学といわれたものでした。 最難関が第二外国語であります。選んだのは当時オケのOBでドイツ語の先生であったI先生の授業。 見るとボントロの廣田氏もいるではありませんか。OBのよしみで軽く単位はもらえるだろうとの読みでございますな。二人は顔を見合わせ、にんまりしたのでありました。 しかし現実は甘くなかったのでありまっす。他の単位を無事取得して残ったのがこのドイツ語の結果待ちでございました。あと2単位。もう根性しかありません。 そして無情にもか、お情けなのか廣田氏と私目だけに「追試」の2文字が宣告されたのでありました。追試の課題はあるドイツ語の詩を訳するというものでした。もう根性です。二人で相談して訳しました。同じでは困るので、適当に変えて訳しました。 恐る恐る教官室に持っていきます。「先生オケラにいたんですよね」「うんそうだよ、君らもオケラ?」といいつつ、冷たい視線でレポート用紙に目を通す先生。なんと非情な人なんだろうと思いました。 「君たち原本読んできたの?」どうやらそっくりだったようです。 「いいえ読んでませんけど」と言い訳 「そっくりだけど自分で訳してきたのなら最高だね、まあ信じて単位あげましょう」 という先生でございました。ついに2回目の留年という壁はこうして突破されたのであります。懇願という言葉はここで人生初めて実感したのでありました。 パート3 妊娠・出産・・・・金大フィル史上まれにみる 快挙(私がしたわけではありませんが・・) 1974年もおしつまったある寒い冬の日のことであります。 「コンコン」(ドアをたたく音) 「はーいどなたですか」 「今度となりに越してきました○○といいますが」女性である。あっ\(◎o◎)/! と思いました。 「あっそうですか私弓波といいます。金大生ですがよろしく」私の当時の姓は弓波でありました。 うわー女の人が隣に越してきた、スゲーと思いました。聞けば私より4つ上のOLというではありませんか。でも超美人ではありませんでしたので、ややがっかりしたのも事実であります。(おかあちゃんごめんなさい・・もう時効だから許してね) 1ヶ月後のある寒い75年も開けてすぐの日 「コンコン」(ドアをたたく音2)「はーい開いてますけど」 「隣の○○ですけど、これもらいものですが食べてください」差し入れであります。 「あのーせっかくですから、こたつに入ってお茶でもどうですか」私の悪い癖が始まりました。 「あ、でも私男の人の部屋に入ったことないしぃ・・・」 「学生だから、あんま気にしないでいいですよ。どうぞどうぞむさくるしいですけど」実はこういう日のために隣に彼女がきた時から、こまめに掃除をしていたのであります。 彼女は、何の抵抗もなくこたつに入ってきたのであります。 「あら、私初めて男の人の部屋に入っちゃった。どうしたのかしら・・・」と苦しい言い訳?。 そして、あろうことか女の人大好きな私はこたつの中で、彼女の足をつんつんとノックしたのであります大胆ですねぇ。彼女の顔は見る見る真っ赤になったのであります。「これはなんか脈があるな・・」と思いました。 そして1週間もしないうちに2人は赤の他人ではなくなったのであります。我ながら、自慢のクイック攻撃であります。

しかし、年貢の納め時がまいります。できちゃったのであります。 そして、12月25日に玉のような女の子が生まれたのでありました。 20才のときでございました。その前に入籍したので、2人とも子供のいないおばさんの名前を継いで、桐村と改名したのでございます。 いやーもう少し遊びたかったなあ。後から聞いた話では、オケの女性たちの間では「桐村さんのそばに近寄ると妊娠するから、近寄るな」というお話しがとびかっていたそうです。 金管の伝統を守るべく女喰いに奮闘した私はついに重い責任を背負ったのでありました。 金管の皆さんくれぐれも気を付けて伝統をお守りください。 後日談・・・あのやさしかったかみさんも今では、こわーい人となっており、私は恐妻家になりました。お料理、掃除、洗濯、アイロン掛けなど家事はすべてできるようになったのであります。子供を産むと女性は豹変するものでありますなあ・・・

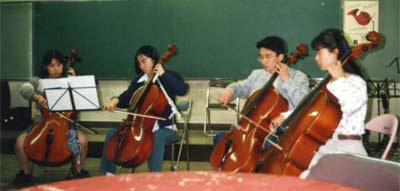

パート4 定演・・・・ワーグナー&ドボ8金大フィルに初登場 さて75年もいよいよ定演の季節がやってまいりました。選曲会議では、あまりもめずにすんなりと次の3曲が決定されました。 ・ドヴォルザーク/交響曲第8番 ト長調・・・・・初登場。藤島氏指揮 ・シューベルト/交響曲第8番 ロ短調 「未完成」・・久々の登場。河原氏指揮 ・ワーグナー/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第1幕への前奏曲 ・・・・初登場私指揮 さて、女喰いに奮闘した私は、この年ついに色者デビューの年となりました。振るのはもちろん前座の曲でございます。しかし、曲はなんと金大フィルはじまって以来のワーグナーでございます。 1回生もまじえて大編成となるこの曲をふるのは少々びびりました。冒頭部分と最終部はなんとかごまかせるものの第二主題の弦や、展開部分なんかの木管などはシビアな演奏が要求されますし、荒も目立つ部分であります。 何度も何度もいろんなレコードを聴いた結果、我がオケの技術では、もう遅めのテンポしかないなあという結論に達しまして、ずいぶんと遅い演奏であったと自分で記憶しております。弦もねちねちと弾かねばならず、モーツアルトのようなさらりとした爽快感など微塵もない、難曲でありました。 どうしても1stVnと2ndvnのかけあいなどがうまくいかず途方にくれた中演奏したのを覚えております。 4年後のサマコンで後輩の大杉氏が振ったのを、このHPで聞けますが、ずいぶんと弦が進歩していることに驚かされます。 もちろん合奏がうまくいかないのは全て指揮者の責任でありますので(_ _ )/ハンセイということになります。私には荷が重い曲でございましたね。 2曲目の未完成は近年まれに見る好演で、この当時の精鋭をそろえただけあって、ぴったしあの天使のハーモニーが鳴り響いたかと記憶しております。是非テープがあったらもう一度聞いてみたいものです。

メインのドボ8ですが、私がボントロでメインを吹いた最後の演奏となりました。 そして4楽章であのダサイ第二主題「黄金虫の歌」を高々と入団以来初めて吹いたのであります。 もう1回は吹けるかなと思いましたが、とうとうボントロではこれが最後の演奏となってしまったのでございました。残念。 以来ドボ8は新世界と共にサマコンであと3、4回くらい演奏されているようです。75年は定演だったので、オケも進歩しているんだなあと隔世の感がいたします。聞き比べして見たいですね・・・・・ というわけで、75年は疾風怒濤のように過ぎ去っていったのであります。 なんか感傷的な1年でございました。 ⇒桐村氏への連絡は、こちら |