ピコ通信/第134号

目次 |

|

環境省/子どもの健康と環境に関する10万人全国調査

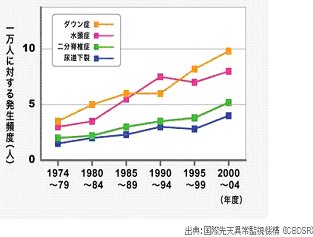

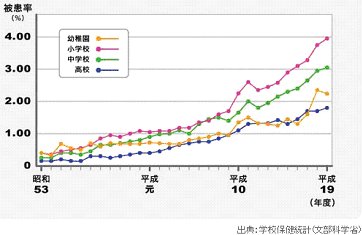

基本計画案提示/化学物質曝露と子どもの 健康との関係が明らかにされるか 「子どもの健康と環境に関する全国調査」(本紙111号、112号参照。愛称:エコチル調査)が仮説募集(本紙122号参照)も終えて、その全容が明らかとなりました。 9月29日に開かれた「平成21年度第1回子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)検討会」において、基本計画とスケジュールが討議されました。会議を傍聴しましたので報告します。 ■基本計画案(ばっすい) 1.背景 近年、子どもに対する環境リスクが増大しているのではないかとの懸念があり、環境中の有害物に対する子どもの脆弱性について国内外で大きな関心が払われている。1997 年に米国マイアミで開催されたG8 環境大臣会合において「子どもの健康と環境」に関する宣言が発出され、その後、デンマーク、ノルウェー、米国で10 万人規模の子どもを対象とする大規模な疫学調査が開始された。さらに、2009 年にイタリアのシラクサで開催されたG8 環境大臣会合において、この問題の重要性が再認識され、各国が協力して取り組むことが合意された。 子どもの環境保健に関する今後の取組について議論するため、「小児の環境保健に関する懇談会」において、子どもの脆弱性、環境保健に関する課題を中心に議論が進められ、今後推進すべき施策の方向性について提言が取りまとめられた。(「小児の環境保健に関する懇談会報告書」(平成18 年8月)http://www.env.go.jp/chemi/report/h18-04/index.html)

2007 年10 月、「小児環境保健疫学調査に関する検討会」において検討が開始され2008 年3月、環境中の化学物質の影響を検出することができる大規模な新規出生コーホート調査の立ち上げが提言された(「小児環境保健疫学調査に関する検討会報告書」)。 これを受け、2008 年4月に「小児環境保健疫学調査に関するワーキンググループ」が設置され、新たな疫学調査の立ち上げについて検討を重ねてきた。

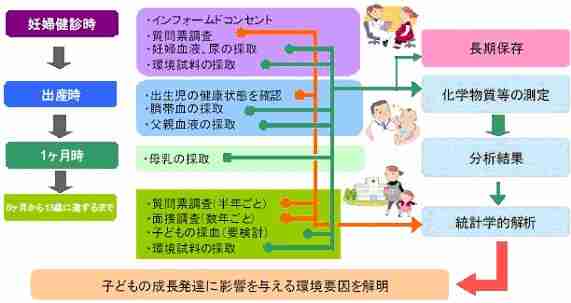

環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにする。特に化学物質の曝露や生活環境が、胎児期から小児期にわたる子どもの健康にどのような影響を与えているのかについて明らかにし、リスク管理当局や事業者への情報提供を通じて、自主的取組への反映、化学物質規制の審査基準への反映、環境基準(水質、土壌)への反映等、適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的とする。 このため、全国で10 万人を対象とした新規出生コーホート調査を実施し、参加者(子ども)が13 歳に達するまでフォローアップを行う。 5.調査で解明すべき課題 5-1 中心仮説 エコチル調査の全体の大きな仮説は、「胎児期から小児期にかけての化学物質曝露をはじめとする環境因子が、妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免疫・アレルギー、代謝・内分泌系等に影響を与えているのではないか」ということである。 この中心仮説に基づく種々の仮説を明らかにするためには、化学物質の曝露以外の要因である交絡因子(健康に影響を及ぼす因子のうち、調査で採用した仮説の検証に影響を及ぼすもの)についても併せて検討を行う必要がある。 解明すべき交絡因子としては、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因等が想定される。 5-2 調査仮説 1)調査仮説の決定の経緯 環境省から提示した仮説案を基に、国民から寄せられた要望あるいはワーキンググループ委員等の専門家から寄せられた仮説を整理し、関連する専門分野のワーキンググループにおいて、仮説を決定した。

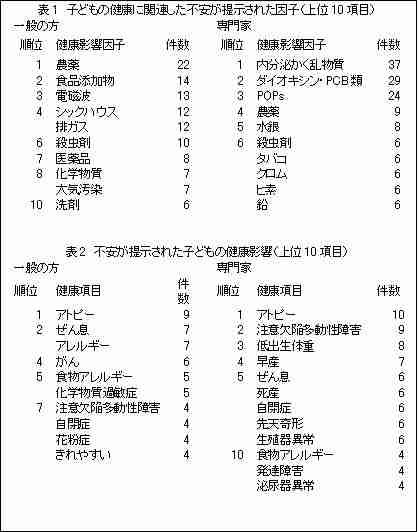

2008 年12 月、本調査で明らかにすべき仮説について広く国民から公募を行ったところ、合計で136 件(一般の方53 件、専門家83 件)の仮説が寄せられた(表1、2参照)。 (2)仮説の取りまとめについて 各専門別分野(妊娠・生殖班、精神神経発達班、先天奇形班、免疫・アレルギー班、代謝・内分泌班)では、中心仮説、提案仮説の内容を踏まえ、その分野の科学的知見をレビューした結果も検討したうえで、それぞれの分野で調査対象とすべき仮説をとりまとめ、2009年3月に基本設計班に提案した。基本設計班で採択し、実施計画に組み入れた調査対象仮説は以下の通りである。 2)本調査の検証する仮説 妊娠・生殖班: ① 化学物質のカップルへの曝露が性比に影響を及ぼす。 ② 妊娠中の化学物質の曝露により、妊娠異常が生じる。 ③ 妊娠中の化学物質の曝露により、胎児・新生児の成長・発達異常が生じる。 先天奇形班: ① 環境中の化学物質が先天奇形の発生に関与する。 ② 先天奇形症候群奇形発症は、遺伝的感受性と曝露量の複合作用による。 精神神経発達班: ① 胎児期及び幼少期における化学物質の曝露が子どもの発達障害及び精神神経障害に関与している。 ② 胎児期及び幼少期における化学物質の曝露が子どもの精神神経症状に関与している。 免疫・アレルギー班: ① 胎児期及び幼少期における、近代的環境で著しく増加した化学物質の曝露が、子どものアレルギー疾患に関与している。 代謝・内分泌班: ① 胎児期及び幼少期における環境中の化学物質の曝露が、小児期から成人期の肥満、インスリン抵抗性、2 型糖尿病の発生に関与する。 ② 胎児期及び幼少期における環境中の化学物質の曝露が、小児期及び成人期の骨量・骨密度に影響を及ぼす。 ③ 胎児期及び幼少期における環境中の化学物質の曝露が、小児・思春期の成長に影響を及ぼす。 ④ 胎児期及び幼少期における環境中の化学物質の曝露が、思春期及び成人期の性成熟・生殖能力・性腺系発癌に影響を及ぼす。 6.調査の対象とする環境要因と健康影響の指標 6-1 調査の対象とする環境要因

本調査において検討すべき主な要因は、環境に由来する化学物質の曝露及びその他の要因(交絡因子)である。 検討の結果、次に掲げる物質を分析の候補物質とする。 a 無機物質:水銀、鉛・カドミウム等、ヒ素、化学形態別 ヒ酸・亜ヒ酸・ジメチルアルシン酸・アルセノベタイン等、セレン・アルミニウム等、ヨウ素、過塩素酸、硝酸等 b 塩素系POPs(除農薬):ダイオキシン類(PCDDs、PCDFs、Co-PCBs)、PCBs並びに代謝物(水酸化PCB)、HCB、PeCB(pentachlorobenzene)、その他 c 臭素系POPs:臭素系難燃剤-PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル;PeBDE、OBDE 等)、PBB(ポリブロモビフェニル;HBB、PeBB 等)、その他。臭素化ダイオキシン類(PBDDs、PBDFs) d 農薬 ・有機塩素系: クロルデン、DDT類、ドリン類(ディルドリン、その他)、ヘプタクロル類、HCH、マイレックス、トキサフェン、クロルデコン ・有機リン系殺虫剤: ジメチルホスフェート、ジエチルホスフェート、ジメチルチオホスフェート、ジエチルチオホスフェート フェニトロチオン、パラチオン、それぞれの代謝物 アセフェートorメタミドホス ジクロルボス(DDVP)orDMP クロルピリホス ・ピレスロイド系殺虫剤: 3 フェノキシ安息香酸(ペルメトリンの代謝物)、ピレスロイド代謝物等 ・カーバメイト系殺虫剤: Ethylthiourea 等尿中代謝物分析 ・ネオニコチノイド系: イミダクロプリド代謝物 ・除草剤: PCP及びその他のクロロフェノール類、アトラジン、ベンタゾン、ジウロン、ブロモブチド、グリホサート ・殺菌剤:フルトラニル、カルプロパミド、イプロジオン、フルスルファミド その他 e 有機フッ素化合物:PFOA, PFOS等 f フタル酸エステル:DEHP代謝物等 g 香料:nitro musk、polycyclic musk(合成ムスク) h フェノール:パラベン類、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ノニルフェノール等 i PAHs(多環芳香族炭化水素):ベンゾ(a)ピレン、ピレン、フェナントレン等、同代謝物、Ames test / umu test j 喫煙:コチニン、チオシアネート k 大気汚染室内汚染: ・VOC(揮発性有機化合物):ベンゼン、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アクロレイン、クロトンアルデヒド ・一般項目:NO2、SO2,SPM,PM2.5、CO、オゾン、アレルゲン、p-ジクロロベンゼン l その他:植物エストロゲン、カフェイン、トリクロサン、Deet、ピリジン、アクリルアミド、リン酸トリブトキシエチル(TBEP)、リン酸トリブチル(TBP)等 その他の化学物質及び代謝産物 等 電磁界曝露 電磁界曝露については、一般の方からの不安が多く寄せられたが、電磁界曝露のエンドポイントとして言及される子どもの白血病や脳腫瘍の発生頻度は低く、本調査の設計上、科学的な解明は不可能である。そこで、調査仮説には組み入れず、曝露の測定項目には含めない。 後、省略。 これまでの検討会ではよくわからなかった部分が、かなり明白になってきました。 化学物質の曝露と子どもの健康との関係を調査の中心とするとはっきりとうたっていること、ぜん息などのアレルギーや先天異常の急増を背景としていること、検討段階では6万人調査であったのを10万人調査へと広げたこと、13年間追い2025年まで続く長期大規模調査であること等、環境省としてはかつてないほどの熱の入った取り組み表明です。ただ、電磁界曝露がはずされたことについては、今後の再考を求めていきたいと思います。 今後の進捗状況を見守り、良い結果が得られるよう必要に応じて意見を言い、注視していきたいと考えます。(安間節子) 資料:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)基本計画(案) http://www.env.go.jp/chemi/ceh/consideration/h21/pdf/mat03.pdf |

|

日本の市民は水銀問題を如何に認識しているか

ふたつの水銀問題集会に参加して 安間 武(化学物質問題市民研究会) ■ふたつの"水銀問題" 最近、水銀問題に関するふたつの集会に参加して意見を発表し、また多くの方々の発表を聞く機会がありました。 ひとつは10月17日に開催された10.17シンポジウム実行委員会主催の「関西訴訟最高裁判決5周年シンポジウム-チッソと国の水俣病責任を問う」であり、もうひとつは9月26日に開催された有害化学物質削減ネットワーク(Tウオッチ)主催の「国際市民セミナー 国際的な水銀規制をどう進めて行くのか-日本とアジアの取り組み」です。 このふたつの水銀に関する集会は、日本の市民が水銀問題をどのように認識しているのかを典型的に示しているように思います。 ■水俣病シンポジウム 水俣病シンポジウムには、被害者や支援者だけでなく、この問題に関心を持つ市民や若い人なども含めて80名以上が参加しました。被害者、支援者らの報告が主体ですが、私も招待されて、水銀問題の国際的な取り組みについて紹介しました。 シンポジウムの主題は、本年7月に自民、公明、民主の3党により審議も十分に尽くされぬままに患者の救済を掲げて採択された水俣病特別措置法でした。この特措法は、水俣病の幕引きにより国と加害企業チッソを水俣病責任から免れさせるものであるとして、水俣病の問題に関わってきた被害者や支援団体は次の2点を特に問題にしています。 ▼チッソ分社化: 事業継続会社と補償実施・公的債務返済会社に分離し、チッソを水俣病責任から逃亡させる加害者救済 ▼国の責任回避: 認定基準の見直しと全て水俣病被害者への救済と補償を拒否(2つ以上の症候と3年期限の認定申請が条件) ■水俣病関連の問題に対する市民の認識 このような水俣病や新潟水俣病関連の取り組みは、国・県・企業の責任追及、患者支援・救済などについて、関係者による献身的な活動の長い歴史があります。 また、多くの一般市民は、水俣病患者が水銀汚染企業の被害者であるということを目に見える形で認識し、その痛みを共有してきました。従ってメディアも水俣病についてフォローしてきたように思います。 しかし一方で、水俣病を知らない世代も増えており、水俣病問題に長い間取り組んできた被害者や支援者が高齢化しているということも事実でしょう。 水俣の問題はいまだに解決していないことを一般市民にもっと認識してもらうとともに、水俣の体験を風化させぬためにも、水俣病関係者だけでなく、一般市民、特に若い人たちとの交流がさらに必要なのかも知れません。 ■国際市民セミナー 国際市民セミナーでは、国連環境計画(UNEP)が進める地球規模での水銀汚染防止の取り組みがテーマでした。 環境省と国立環境研究所の方がそれぞれ、「水銀国際条約の動向と日本政府の取組み」及び「日本の水銀の排出インベントリー」について講演し、Ban Toxics! (フィリピン)のリチャード・グティエレスさんと私は水銀削減に対する世界と日本のNGOの取り組みをそれぞれ紹介しました。また主催者Tウオッチの中地重晴さんは「水銀の環境汚染の現状、世界と日本」について報告しました。 リチャード・グティエレスさんも私も、水銀汚染防止の基本原則は水銀を市場に出さないことであり、そのためには先進国は水銀含有廃棄物や非鉄金属精錬の過程で発生する水銀含有副産物などからの回収水銀を含めて全ての水銀輸出を禁止し、水銀封じ込めのための永久保管施設を建設することの必要性を強調しました。 しかしこれまで日本政府も市民社会も、世界の流れであるこのような水銀削減/輸出禁止/永久保管の取り組みをほとんど行ってきませんでした。国際的に水銀汚染削減の問題に取り組んでいるアメリカのNGO、マーキュリー・ポリシー・プロジェクト(MPP)の代表マイケル・ベンダーさんは、熊本日日新聞(2009年2月15日)の記事の中で、"日本は水俣を経験しているのに国際舞台で水銀規制導入に指導力を発揮しておらず、国内でも水銀削減運動を展開していない"と的確な批判をしています。 これは日本政府に向けられた言葉なのですが、残念ながら日本の市民社会にも当てはまります。日本の市民社会の国際的な水銀削減運動への関心や関与が希薄であることは事実です。このことは9月26日の国際市民セミナーの充実した内容にも関わらず参加者が少なかったことが、この問題に対する市民やNGOの関心の低さを象徴しています。 ■日本の余剰水銀の途上国への輸出 先進国では水銀の有害性がよく認識されてきており、その使用量は減っていますが、まだゼロではありません。日本でも電池、蛍光管、HID電球、歯科用アマルガム、体温計、血圧計などにまだ使用されています。液晶パネルのバックライトにも使用されています。これらの製品中での水銀の使用量は年間10トン強であるといわれています。 一方、非鉄金属の精錬過程で発生する水銀含有副産物や上述の水銀含有製品の廃棄物処理は北海道にある野村興産イトムカ鉱業所だけで行われており、そこで回収される水銀の量は100トン以上であるといわれています。すなわち、国内で回収される水銀の量は製品に使用される水銀の量の約10倍ということになります。 この使用量を上回る回収水銀、すなわち余剰水銀は輸出されており、過去3年間の輸出量は毎年150トンを超えています。これらの輸出水銀の一部は、様々な経路を経て、例えば、世界の途上国の最貧の人々約1,000万人が従事していると言われる小規模金採鉱現場に最終的に送られています。 そこでは金鉱石に水銀を加えて得た水銀と金の合金アマルガムをなべで加熱し、水銀を蒸気にして飛ばして粗金を抽出することに使用されています。このような水銀の使用が人々の健康を脅かし、環境を汚染していると言われています。 しかし、このような小規模金採鉱での水銀使用、そして日本がアジアで唯一の水銀輸出国であるという事実を、日本の市民はほとんど知らないでしょう。朝日新聞2009年10月3日にフィリピンの危険な金鉱採掘の記事がありましたが、これは水銀汚染の観点の記事ではありません。一般的にはメディアの報道はほとんどありません。 ■国際的な水銀問題に対する市民の認識 なぜ日本の市民社会やメディアは、水俣を経験しているのに、水銀削減/輸出禁止/永久保管のための国際的な取り組みに関心が低いのでしょうか? 水銀輸出に関しては、日本の市民は"被害者"ではなく"加害者"なのです。日本から輸出された水銀が海の向こうで起こしているにちがいない汚染、そしてその汚染が大気や海を通じて地球規模の水銀汚染をもたらしているという事実は、日本の市民には見えにくく、その痛みを共有することができない、すなわち他人事なのです。この点が、水俣病関連の問題に対する"被害者"としての痛みを共有する市民感覚及び市民の認識との決定的な違いです。 これは、廃棄物寸前の電子機器が中古品名目で途上国に送られる、あるいは日本の廃船がアスベストやPCBなどの有害物質が除去されぬままに南アジアの船舶解体場に送られ、劣悪な環境のもとに危険な回収作業が行われ、最終的に環境と人々の健康を脅かしているという事実に、日本の市民が関心を示さないのと同じ構図です。 ■市民団体共同声明 このような状況の中で、「市民団体共同声明-日本政府に水銀輸出禁止法の制定を求める」が、当研究会、有害化学物質削減ネットワーク、ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議、Ban Toxics!(フィリピン)の4団体の呼びかけで、6月25日に発表され、賛同を求めるキャンペーンを国内外で展開しました。その結果、8月31日までの短い期間に国内54団体、海外60団体、合計114団体の賛同を得て、10月15日付けで内閣総理大臣、外務大臣、環境大臣に提出しました。この共同声明は次のことを求めています。 ▼水銀輸出禁止法を早急に制定すること ▼回収水銀等、国内で発生する余剰水銀を国内で安全に永久保管すること ▼水銀削減/輸出禁止/永久保管に国際的なリーダーシップを発揮すること また同日、共同声明の国への提出をプレスリリースで発表しました。国内外の賛同者にも送付し、海外では賛同者を通じて世界中に配信されました。この英文プレスリリースをスペイン語とポルトガル語に翻訳してくれた団体もありました。 10月28日には本件について環境省と話し合いを持ちます。水銀問題に関わる世界中のNGOの目が、日本政府と日本のNGOの動きに注がれています。今後、共同声明の要求事項を実現するよう日本を含む世界のNGOと共に国に働きかけていきます。 「水銀輸出禁止市民団体共同声明」の詳細については、ピコ通信/第131号(2009年7月号)市民団体共同声明 「日本政府に水銀輸出禁止法の制定を求める」 なぜ共同声明を出したかをご覧ください。(安間 武) |