2007年9月1日、2日

ダイオキシン国際NGOフォーラムin東京2007

ダイオキシン研究・対策の今(下)

(文責 化学物質問題市民研究会)

ダイオキシンと健康影響−実験研究者の視点から

遠山千春さん(東京大学大学院医学系研究科教授)

■公害や薬害の歴史に学ぶべき

ダイオキシ類の環境中への排出とその環境汚染問題や、「奪われし未来」出版に代表される環境ホルモン問題は97年頃から社会問題化し、毎日のように報道がなされ多数の書籍が店頭に並んだ。この社会情勢のもとで毒性学の研究も大きく進展し、環境対策にも一定の進展が見られたと私は考えている。

しかし、最近ではダイオキシンや環境ホルモン問題は空騒ぎである、取るに足らない問題で、無用な対策や研究に税金が費やされてきたという主張もなされている。

私たちはどのようにこの問題を考えたらいいのだろうか。

そのためには、日本が経験した悲惨な公害や薬害の歴史を振り返ってみる必要がある。戦後の荒廃の後の高度経済成長政策のもと日本が発展する過程で、水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく、カネミ油症、またスモン、薬害エイズなどの薬害、とさまざまな問題が発生した。そして、その被害に苦しむ患者や被害者がいる。これらの原因究明の過程で、直接責任のある企業のみならず国や地方公共団体、原因企業と関係する研究者が原因究明を結果として遅らせたという事実も否定できない。

こうした歴史を踏まえると、健康に悪影響を及ぼす蓋然性が高いもの(化学物質・製品)は、未然防止の観点から使用制限・禁止など適切に措置をとるべきだと考える。

■低用量での次世代の生殖機能・学習機能・免疫機能への影響に着目

次にダイオキシンの毒性の実験研究からわかったいくつかのことを紹介したい。

1998年までは、おとなの実験動物を用いた発がん性試験や慢性毒性試験の結果がダイオキシンの毒性指標としてリスク評価に用いられてきた。耐容1日摂取量は、10pgI-TEQ/kg/dayに設定されていた。しかし、98年のWHOのダイオキシン毒性の見直しに際しては、ダイオキシン類にコプラナPCBを含めるとし、もっと低用量で観察される次世代の実験動物における生殖機能・学習機能・免疫機能への影響に着目することになった。

1999年には日本では耐容1日摂取量は4pgTEQ/kg/dayに設定された。これに対応して環境基準値や排出基準値がより低い値に設定され、その結果、ダイオキシン類の大気中への排出量は97年度に比べて95%削減された。それに伴い大気中の濃度も大幅に減少してきている。一方、河川中のダイオキシン濃度は横ばいである。

公害や環境汚染から人の健康を守る観点から毒性学・中毒学は大事な役割を果たしている。これらの研究成果は、耐容1日摂取量や環境基準を決めるための科学的根拠となる。また、中毒学・毒性学の研究においては、症状が顕在化する前に兆候や症状を早期に発見すること、診断基準を明確にするための研究も重要である。さらに、兆候や症状が特定の実験動物にだけ起きる現象なのか、人にも共通に起きるのかを明らかにすることによって毒性があらわれるメカニズムを解明することも重要である。

つまり、感受性がきわめて高い妊娠から出生までの時期に、どのくらいのダイオキシン量によってどのような影響がいかなるメカニズムによって起きるかを生殖発生、脳機能・行動、免疫機能に対する内分泌かく乱作用の観点から検討することが重要であるというのが世界的な研究の潮流となってきた。

■研究の具体例の紹介

私たちはもっとも感受性が高い妊娠時期(ラット妊娠15日目、マウス12.5日目)を中心に、ダイオキシンを3回経口投与して子の出生後の発達に伴う影響を調べてきた。

研究のいくつかの具体例を紹介したい。

○妊娠15日目にこれまでの報告の中でもっとも低い投与量によって、生まれてきたオスラットの肛門生殖突起間距離が短くなることが観察された。この結果は2001年WHO/FAO専門家会合による耐容摂取量を決める際の根拠データとして採用された。耐容1日摂取量2pgTEQ/kg/dayとなる。

○ダイオキシン影響の臨界期の実験/ラットでは妊娠15日目に感受性の窓が開く

妊娠15日目、18日目、生後2日目の母ラットにダイオキシン投与、結果は15日目投与母のオスの子ラットに前立腺重量(少ない)、ペニスの長さ(短い)、アンドロゲン受容体発現レベル(低い)に影響が出ることが観察された。

○脳機能に及ぼすダイオキシンの影響の性差

視床下部のSDN-POAのサイズは、オスのほうが大きい。出生直後のメスにテストステロン(男性ホルモン)を投与すると大きくなることが知られている。

妊娠15日目にダイオキシンを1回投与(200ng/kg群と800ng/kg群)して、生まれてきたオスとメスラットにサッカリン水を与えた実験である。生来、メスのほうがオスよりも甘みを好む。ところが、200ng/kgダイオキシンを投与された母ラットから生まれたオスは、コントロール(対照群)に比べてサッカリン水を飲む量が増える。また、SDN-POAのサイズが200ng/kg群では小さい。つまり、オス子ラットの脳のメス化が起きていることがわかった。

○ネズミの学習記憶機能の新たな試験法の確立についての研究

胎児期・授乳期に200ng/kgの塩素化ダイオキシン、あるいは臭素化ダイオキシンを投与された母ラットから生まれた子に成熟してから学習試験を行ったところ、学習機能が低下するということがわかった。つまり、低用量のダイオキシンに曝露すると高度な学習機能が阻害されるということがわかった。

■まとめ

・ 胎児期・授乳期のダイオキシンへの曝露により、悪影響が次世代に引き起こされる可能性がある。

・ ダイオキシン毒性に関する研究に基づいて設定された環境基準によって、環境中に放出されるダイオキシンを減らすことができた。

・ 私たちは、生物という天賦のシステムについて知っていることより、知らないことのほうがはるかに多い。今後も、化学物質の次世代影響を研究することが重要だ。

スウェーデンにおけるダイオキシン汚染源の特定と定量化および現在のリスク削減の取組

二クラス・ヨハンソン(スウェーデンEPA、カロリンスカ研究所)

|

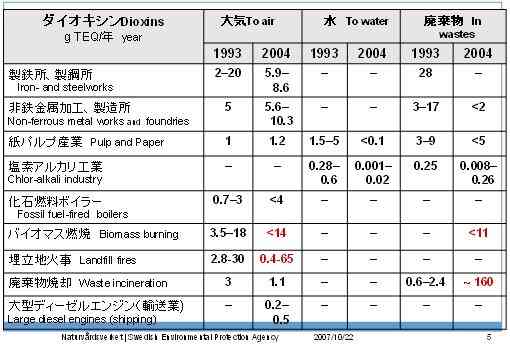

| スウェーデンにおけるダイオキシン排出源と排出量 |

ダイオキシン汚染源の定量化の研究調査に取り組んできた。燃焼プロセス、化学工業、金属工業、また、紙パルプ産業、大型ディーゼルエンジン(海運業)、二次汚染源(発生はないが、他の場所で発生したものが、例えば埋立地に運ばれてそこで汚染する)についても調査の対象に含めた。

その他にも補完的な研究を行っている。例えば、小規模な木材燃焼と家庭における焼却、大型ディーゼルエンジン、埋立地、汚染された堆積物や土壌からの発生および漏出。

小規模燃焼について重要なのは、焼却炉の質と使用年数(新しい物の方がいい)、燃料の組成、燃焼手順(どのくらい空気を入れていくかなど)。これは、家庭焼却でも同様である。小規模木材燃焼からのダイオキシン排出量は、連続燃焼時よりも燃焼開始時、新しい炉よりも古い炉、木材パルプだけよりもプラスチックが加わる場合に多くなる。

一般廃棄物焼却炉においては、1980年代半ばから大気中への排出量は減少し、現在は10分の1くらいになっている。これは、工程の最適化によるもので、ダイオキシンの発生量を減らし、飛灰(フライアッシュ)の再利用の促進が行われている。しかし、飛灰は現在も堆積が続いている。EUは有害廃棄物の堆積(埋立など)に対して濃度規制を提言しているが、スウェーデンはダイオキシンの濃度がひじょうに低くなっているので、クリアできる。

化学工業においては、現在、大気中へのダイオキシン排出量は概して少ない。クロロフェノール類前駆体および塩素アルカリは、二次汚染源(以前の工場の土壌汚染など)を介して現在も影響を及ぼしている。

金属工業では、1980年代以降、排出量は激減している。1995年、スウェーデンで大きな排出源であった最後の焼結工場が閉鎖された。製鉄所、製鋼所、ペレット工場からの塵と廃棄物はまだ問題があるが、ひじょうに少なくなっている。

紙パルプ産業は、ひじょうに変わり現在の排出量は少ない。バルト海におけるダイオキシン汚染の懸念に関して、紙パルプ業界と当局が研究機関と共同でさらなる詳細な調査を実施中である。

大型ディーゼルエンジン(フェリー、大型船舶)からの排出については、エンジンの型による違いはない、定常運転時に比べて起動時にひじょうに高くなることがわかった。また、未使用潤滑油には使用済み潤滑油と比べてダイオキシンだけでなくPCBやHCBも多く含まれていた。これはなぜなのかは、まだ分かっていない。

二次汚染源については、4万カ所の汚染場所が確認されている。そのうち、1,500カ所は、2050年までに浄化する予定である(これらはダイオキシンだけではなく、金属などの汚染が主)。また、PCBを含有する建物を特定する国家プログラムが始まった。PCBは、建物では塗装などのコーティング、コンクリートブロックや窓・ドアの周辺のシーリングに多く使われている。60〜70年代の建物が主である。改善措置については、2015年までにと期限が設定されている。

スウェーデンにおけるダイオキシン汚染の現状をまとめると、一次汚染源からの排出量は減少し、二次汚染源の重要度が相対的に増している。しかし、野性生物における減少率は鈍化しつつある。つまり、まだある程度は残っているということである。一般住民の曝露は減少しつつある。

スウェーデン国会は16の国家的環境目標を採択したが、そのうちの一つは「毒性のない環境」である。その小目標のいくつかを紹介すると、

・ 自然発生する物質の環境中の濃度はバックグラウンド濃度に近くなければならない。

・ 人工的につくられる物質の環境中の濃度はほぼゼロで、生態系への影響は無視できる程度でなければならない。

・ 汚染度の観点から、すべての野生の魚が食品としての消費に適していなくてはならない。

対策を講じなくてはならない問題として、以下の問題がある。

・ 平均的スウェーデン人のダイオキシンとダイオキシン様PCBへの曝露は、EUが定めた最大耐容摂取量をほんのわずかに下回る量で、その減少速度も遅い。

・ スウェーデン人口の10%は、ダイオキシンとダイオキシン様PCBの最大耐容摂取量を上回る量を摂取している。

・ 授乳期の乳児のダイオキシンとダイオキシン様PCBへの曝露量は、明らかに耐容1日摂取量を上回っている。

・ ダイオキシンの発生源、排出源と、その動態(どのように環境に運ばれるか)に関する知識は、まだひじょうに限られたものである。

スウェーデンは、ダイオキシン対策に関して、以下の目標を掲げている。

・ 残留性のある有機汚染物質から、ヒトの健康と環境を守る。

・ 食物摂取によるヒトの曝露を減らす。

・ 製品(食物以外)からのヒトの曝露を減らす。

・ 拡散汚染源(埋立地の火事など)、二次汚染源、一次汚染源からの環境への排出を削減する。

|