ピコ通信/第102号

目次 |

|

廃棄物輸出

何がおきようとしているのか? これまでのピコ通信で取り上げてきた、有害廃棄物の輸出の問題について、今回は全体像をもう一度確認し、いま直面している問題を考えてみたいと思います。 ■バーゼル条約 1980年代の後半、先進工業国での環境規制が厳しくなってくると、有害廃棄物を安く処理する手段として規制が弱い開発途上国や東欧諸国などに向けて輸出されるようになりました。その結果、アジアやアフリカなどでは、輸入された先進国の廃棄物により人の健康や生命、環境を脅かす事件が次々と起こりました。 それをとめるために、1989年、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する国際的な環境条約としてバーゼル条約が採択されました。しかし、バーゼル条約は、リサイクルを目的とした廃棄物を禁じていないので、その後も「リサイクル」を目的として、有害廃棄物の輸出は続きました。そこで、アフリカ諸国など多くの途上国から、「リサイクル」目的も含めて有害廃棄物を先進国から途上国へ送ることを禁じるための改正が提案されました。これが「バーゼル禁止修正条項(Basel BAN)」です。 日本は、バーゼル条約には加盟していますが、「バーゼル禁止修正条項」には強硬に反対し、現在も批准していません。そして今日でも、「リサイクル」目的で有害廃棄物の途上国への輸出を続けています。 ■3Rイニシアティブと廃棄物輸出 2005年に開かれた3R(注)イニシアティブ閣僚会合において、掲げられた5つの目標のひとつに「国際流通に対する障壁の低減」があります。これが、バーゼル条約の下での有害廃棄物輸出に伴う厳しい手続きを簡略化させたり、有害廃棄物の越境移動を容易にすることにつながるのではないか、という懸念や批判がアジア・アフリカの途上国、そしてバーゼルアクションネットワークやGAIA(Global Alloance for Incinerator Alternatives)などの国際NGOからあがっています。当会もウェブサイトの「バーゼル条約」のページやピコ通信などで、一貫して3Rイニシアティブの問題点を指摘しています。 注:Reduce(抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(リサイクル)の3つのR ■経済連携協定と廃棄物輸出 一方、2002年頃から、日本はアジアの諸国と、二国間の経済連携協定(EPA)を締結する交渉を始めました。これは、特定の国や地域の間で、物品や金融、人(労働者)の移動をより自由化するため、これまでの国内の規制や関税の撤廃などを行うものです。 シンガポールとの協定は発効していますが、フィリピン、マレーシアは署名の済んだ段階、タイは署名されるかどうかという段階です。他にも1月に交渉開始されたインドをはじめアジア諸国との協定が次々と進められています。 この経済連携協定で、関税が撤廃されるなど自由化の対象となっている品目の中には、医療廃棄物、下水汚泥、焼却灰、放射性廃棄物などが含まれており、もし、発効すれば、こうした危険・有害な廃棄物が途上国へより輸出されやすくなってしまいます。こうした動きに抗議して、今年(07年)2月11日には、廃棄物問題を扱うグローバルなNGO連合のGAIAや、Waste Not Asiaから日本政府や日本大使館へ、有害廃棄物を除外することなどを求めるFAXやメールが送られています。日本からも、当会も所属する廃棄物貿易監視ネットワークなど16団体から総理大臣、環境大臣、経済産業大臣に対して声明を発表しました。 (URL:http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/jpepa_master.html) ■何が問題なのか? ☆バーゼル条約のルールが崩れていく バーゼル条約の11条では、「二国間、多国間、または地域的な協定などがバーゼル条約で義務付けられている"有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理と両立するならば"、こうした国々の間での廃棄物の越境移動に影響を及ぼさない(注 移動を可能とする)」と定めています。これを根拠に、日本は、アジア地域を主体とする3Rイニシアティブや、二国間の経済連携協定といった枠組みを作って、有害廃棄物などを越境移動できる道を探っていると見られます。 その証拠の一つは、日本の経済産業省が「国際間で適正な有害廃棄物等の移動と処理・リサイクルを確保するための課題を整理し、環境汚染の拡散の防止と資源の有効利用の両立を実現することを目的」とした調査を行っていることです(神鋼リサーチ株式会社が受託)。この公募の中には「我が国とアジア諸国で双方向の有害廃棄物等の移動を行うための協定について、課題の整理を行う」といった記述もあるのです。 バーゼル条約は、有害廃棄物の輸出を規制するだけでなく、その国内処理を求めていますが、そのことにより有害廃棄物の発生を最小限にするという力が働く、そして、発生源(国)から遠ざけないことによって安全性のためのより効果的な監視を行う、という重要な目標があります。これは先進国、途上国ともに、汚染のない社会を築いていくために不可欠な要素です。 もし、バーゼル条約のルールが、3Rイニシアティブや経済連携協定によって弱められたり、あるいはとって代わられたりすれば、こうした目標へ向かう努力が損なわれてしまいます。そして、国内のリサイクルシステムも今よりもさらに深刻な破綻を来たすことになるでしょう。 ☆監視システムは機能不全 これまでの当会の調査の中で見えてきた問題の一つに、有害廃棄物を監視するシステムがほとんどないことが上げられます。たとえば、過去の記事でも取り上げたように、廃棄物同然のE-Waste(電気電子廃棄物)が、「中古品」と称して、大量に途上国に輸出されている問題があります。輸出先で人の健康や環境を著しく汚染していることが、NGOや国の機関の調査でも報告されています。国・業界・研究者は、その輸出量と流通経路を把握しようと何年も、何度も調査をしていますが、いまだに正確な数値は得られていません。 把握する方法がないのです。輸出される物品は、税関を通るときに、国際的に共通の分類番号がつけられるのですが、中古品と新品が区別されないからです。また、輸出業者が書類に書き込んだ分類番号が、実際の中身と違っていたというケース(2006年の台湾への焼却灰輸出)や、日本からタイへ輸出された焼却残渣のデータが二国間で食い違っている、といった現状もわかってきました。データの信頼性はこれだけ低いのです。当研究会では、これらについて、情報公開請求を行いより詳しい実態を調べています。 ☆経済連携協定の中身を誰も知らない 経済連携協定の自由化品目の中に、有害廃棄物が含まれていることを、最初に私たちが知ったのはフィリピンのNGOの警告によってでした。日本ではこのフィリピンとの協定を審議した国会議員さえ、その中身を把握していませんでした。今、タイやその他の国々との経済連携協定の中身が交渉されていますが、その自由化品目の交渉中リストは、経済産業省、外務省、財務省で、担当するごく一部の人たちが知るだけで、国会議員にも提供されていません(経済産業省からのメールによる)。当会では、情報開示請求を行いましたが、請求する前から「外交文書だから不開示です」といわれました。 ■むすびに 他の国に危険な廃棄物を輸出しないためにはどうしたらよいだろうか、という問いは、「私たちは、アジアの諸国の人々と、どのような関係をつくりたいのだろうか」「政府と市民の関係は、どうあるべきなのだろうか」そして「私たちは、どんな社会をつくりたいのだろうか」ということにつながってくると思います。 国内で、リサイクル体制をどうやって充実させるのか、有害廃棄物の流通監視をどうやって強化するのか、有害廃棄物の発生を減らす計画をどうつくっていくのか、そのために制度や私たちの暮らしはどう変える必要があるのか、また、アジアの国々と、より持続可能な社会をめざすためには、経済連携協定の中身にはどういう条件が必要なのか。 そういった問いがすべて置き去りにされたまま、内容を市民にも国会議員にも伏せたまま、政府の中の一握りの人たちによって、危険な廃棄物貿易の枠組みがつくられている状況を変えたいと、当会では考えています。そのために、現実をよく把握し、この議論を市民と共有したいと思います。今後、政府への意見書などの賛同などを広く集めることがあると思います。ピコ通信やウェブサイトを読んでくださる皆様のご協力をよろしくお願いします。 (関根彩子) |

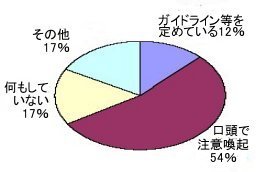

(6)散布地周辺への安全対策について

(6)散布地周辺への安全対策について