|

|

| �Βi�̎n�܂�n�_ | �r���̐Βi�X |

|

|

| �ɍ��ې_�Ђ̒��� | ����ɂ���ɍ��ې_�� |

|

|

| �����S�̖� | ��ނ��@�i����~�����ł��j |

|

|

|

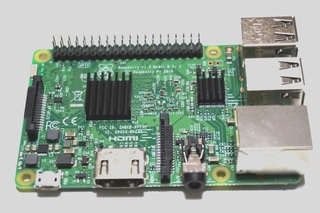

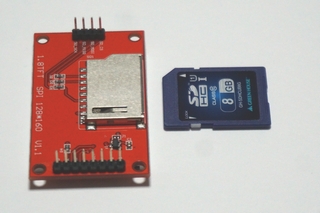

| �{�̏�� | �{�̗��� | MicroSD�J�[�h�Ɩ{�� |

|

|

|

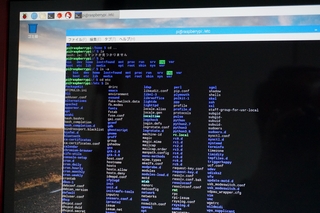

| Raspbian�N�����̉�� | GUI�ŊȒP���� | �u���E�U���N�����܂��� |

|

|

|

| �^�[�~�i����� | �g���{�[�h | ���^�t���\����i128�~160�j |

|

|

|

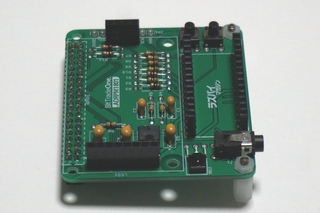

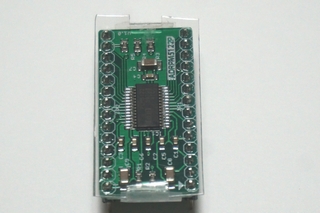

| �\���헠�Ɖ��y�f�[�^�pSD | TI�Ђ�32�r�b�gDAC | �S�Ă̒lj��p�[�c |

|

|

|

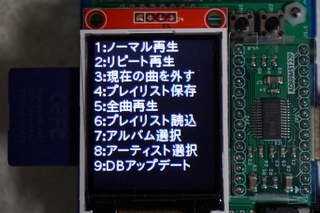

| ����� | ���yPlayer���샂�[�h | �y�ȃf�[�^SD�J�[�h�}�� |

|

|

|

| �̂�TV�h���}�Ȃł� | �g�p���Ă��郊���R�� | ���̓w�b�h�z���A���v |

|

|

| �^��ǃw�b�h�z���A���v | �ԊO���Z���T�[ |

|

|

| ���̎}����~��3��4���B�e | ���̎}����~��3��4���B�e |

|

|

|

| ���R�ɐ����Ă���X�~���̌���ł� | ���Ȃ� | ���Ȃ��ƃ{�P |

|

|

|

| �Ɍ����Ă���R�Q�� | ��ꂽ���� | �R�Q���i�L�c�c�L�ȁj |

|

|

|

|

|

|

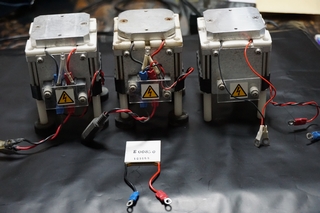

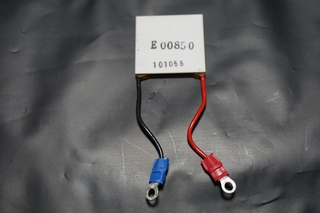

| �R��̃L�b�g�Ɨ�p�f�q | ���ۂɎg�p����Ă��p�f�q | �����i�̒P�i�iLED�͕t�����Ȃ��j |

|

|

|

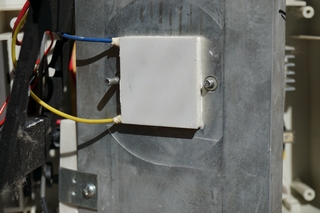

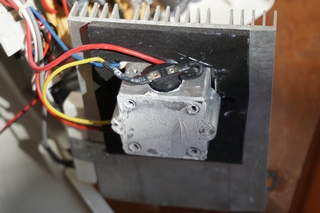

| �A���~�̕��M�t�B�� | ��ɂ̓t�@�����[�^�[ | �f�q�͔M�`���V�[�g�ŕی� |

|

|

|

| ���� | ���� | �d�����͂ƕۗ�/�ۉ��ؑ�SW |

|

|

|

| ���u�^�̓����i������AC/DC�d���j | �g�p���Ă����p�f�q | �ɓ����̔M����������Ȃ蕪���� |

|

|

|

| ��a����̉��]��w | ������� | ���炫�̔~�������ł� |

|

|

|

| �ϋq�̐l�X | �o�ꂷ��n�ƋR�� | ����̓d�Ԃ͌�a��� |

|

|

|

| ��������n�ƋR�� | ��������n�ƋR�� | ��������n�ƋR�� |

|

|

|

| �P�[�u���J�[�̐���w | ����w�̏�Ԍ� | �P�[�u���J�[�̏I�_�@�����R�w |

|

|

|

| �����R�w����̗V���� | �r���ɂ��邾�� | �R�� |

|

|

|

| �R���̒��� | ��A���v�X�ƕx�m�R | ���l�E�[������ |