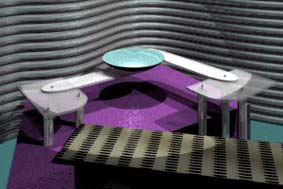

蹲踞セット1

蹲踞セット1

第一話

最初ですから、オーソドックスに和風庭園を作るときに良く使われる蹲踞について書いてみたいと思います。

蹲踞とは茶道で言う庭である露地にすえつけて、茶室に入る前に、身を清め心を清める為に使うものと認識しています。

現在、茶庭に造られる事より、景色の一つとして作られることが多くなりその殆どだと思われます。

景色として作られるのですから決まり事や、それぞれの部品の役割などある程度崩して自由な発想で造ると庭を引き立て

すばらしい景色をつくりだせる構成要素の一つだと思います。また、作庭者の趣向を表現できるポイントとしても重要だと思います。日本庭園の構成要素としてはいささかありふれた物と言えるかもしれませんが、まだまだ奥が深く魅力的な部分だと思います。

蹲踞セット1

私の知っている蹲踞の造り方。

場所を決める

| どこに配置するのか、これが一番難しいです。 茶庭の場合、露地の形式と広さ、寄り付き、腰掛け、迎え付けの位置、にじり口などの配置との関係など たくさんの要素が絡み合ってきますので施主様との十分な打ち合わせが必要です。 景色としての場合は、たとえば和室の前で正面より少し左右にずらした位置にするとか、玄関のアプローチの脇にするとか、 庭の導線の主線に沿った場所か少し支線に入った所。とても曖昧ですがここですと説明できないのが本当です。 |

形式を決める

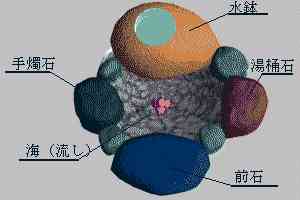

| 向かい鉢形式 |  |

水鉢の正面(景色の良い面)が明確であり、海(流し)が 前石と水鉢の間にある形式。 |

|

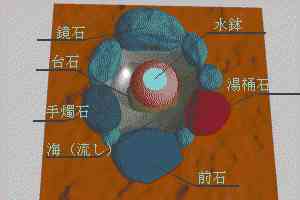

| 中鉢形式 |  |

水鉢の全体の景色を見たい場合の形式で 水鉢が海の中にあるもの。 |

|

| 流れ形式 | 流れの中に水鉢を配置したもの。 | ||

| 注 茶庭の場合茶道の流派によって湯桶石と手燭石の位置が逆になります。 |

用意するもの

| 水鉢 | 自然石又は加工した石に直径18センチから24センチ位で 深さ18センチから24センチ位の水の溜まる穴の開いたもの。 |

これによって蹲踞の形式が殆ど決まる。 | |

| 前石 | 水鉢を使うために乗る石で、天端の平らな両足で乗って 安定してつくばうことのできる大きさの物 |

厚みも10センチ以上あると良い | |

| 湯桶石 | 冬の茶会のときに使う湯桶を載せるための石で天端の平らな面が 直径26センチ以上で高さが30センチ以上あるもの。 |

||

| 手燭石 | 夜の茶事の時に使う手燭を載せる石、天端のやや平らな 直径24センチ以上で高さが36センチ以上あるもの。 |

||

| その他 | 水鉢が加工品だと台石が必要です。 またそれぞれの役石をつなぐ小石と海に敷き詰める玉石などが必要。 |

もちろん砂やセメントなどの骨材等もひつようです。 | |

| 注 寸法は一応の目安です。湯桶石は桶が乗れば良いし手燭石は手燭が乗れば良いのです。 |

据付

|

||

| 注 寸法の数字は目安です。 | ||

|

不充分な説明で申し訳ありません。

解らない所がありましたら質問してください。調べて答えたいと思います。