あるいは、「コシ・ファン・トゥッテ」に見る演出の諸相

(04/10/5作成)

(04/10/23掲載)

演出(日:えんしゅつ 英:direction, production)

最近のオペラでは、舞台上でかなり奇抜なことをやるのが流行っています。ローゲがブリュンヒルデを炎で覆う時には、火だけではなく煙も大量に排出しますし(煙出)、サロメがダンスを終わった時には、艶めかしい肢体を惜しげもなく露出する(艶出)のはもはやお約束、アルフレードだって、ヴィオレッタに再会した時には、ギャンブルで勝って入手した現金(なぜか日本円)を投げつける(円出)のですから。

かつて、オペラが居たのは「歌手」の時代でした。もちろん、これはオペラというものが誕生した時からの、言ってみれば習わしであったわけですが、豪華に着飾った聴衆は、お目当てのスター歌手のきらびやかな声と、装飾の限りを尽くした技巧に酔いしれるために、オペラハウスを訪れたのです。歌手に比べれば、オーケストラなどはその歌手を引き立てる単なる道具に過ぎませんでした。指揮者の仕事は、いかに歌手の自由な振る舞いを邪魔せずにサポートするか、という一点に尽きたのでした。

しかし、20世紀にもなると事情が変わってきます。アルトゥーロ・トスカニーニという指揮者が、強い意志の力を以て決して歌手の横暴を許さないという姿勢を打ち出し、オペラにおけるすべての音楽的な権限を自らが握ろうとしたのです。ここに、「指揮者」の時代が訪れることになります。

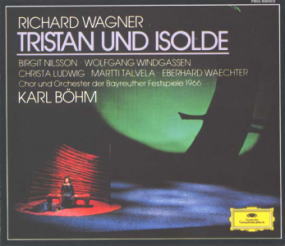

しかし、この時代も長続きはしませんでした。第2次世界大戦後に復興されたバイロイト音楽祭での、ヴィーラント・ワーグナーのプロダクションあたりから、オペラの上演に際して「演出」が注目されるようになってくるのです。それまでは、演出家の名前が表に出てくることなど、少なくともレコードの世界ではあり得ませんでした。もちろん、音だけを記録するレコードでは、誰が演出をやっているかなどということは問題ではなかったのですが、ヴィーラントの場合にはその極限までに簡略化された斬新な舞台セットのジャケット写真と共に音楽が語られるという、今までになかった聴き方がなされるようになりました。これが、「演出」の時代の始まりです。

20世紀も終盤になると、実際にオペラハウスを訪れる人だけではなく、テレビ放送やLD、DVDといった記録媒体によって、音だけではなく目で見える映像も鑑賞することが出来るようになってきました。これも「演出の時代」を助長するものになったのでしょう。最近では、オペラの上演に際しては、その演劇的な側面がまず最初に語られることが、ごく一般的になってきました。現代のポップアートのセットで繰り広げられる神話の世界や、ドラッグや近親相姦など、ありとあらゆるタブーを持ち込んだウィンナワルツの舞踏会といった、かつては考えられなかったような奇抜なアイディアがふんだんに盛り込まれた作品が日常的に上演されるようになった現代のオペラ界に於いては、演出家こそが最高の権力者として君臨することになるのです。事実、オペラのDVDのジャケットでは、指揮者の名前より上に演出家の名前を印刷するのが、殆ど通例と化していませんか?

演出の比重が大きくなるにつれて、作品のテーマそのものですら、ひとつの限られたものではなく、幅広い多様性を持つようになってきます。ここでは、モーツァルトの「コシ・ファン・トゥッテ」(正確には「コシ・ファン・トゥッテあるいは恋人たちの学校」)を例にとって、同じ作品が演出によってどれほど異なった様相を見せるようになるのかを、検証してみましょう。

まず、予備知識として、このオペラの登場人物とあらすじを。

舞台はナポリ、美人姉妹のフィオルディリージ(姉、ソプラノ)とドラベッラ(妹、メゾソプラノ、又はソプラノ)には、それぞれグリエルモ(バリトン)とフェルランド(テノール)という、共に士官の婚約者がいます。カフェでこの男二人は、お互いの婚約者がいかに貞淑であるかを自慢し合いますが、そこに居合わせた老哲学者ドン・アルフォンソは、女性の貞節ほど当てにならないものはないと主張、どちらが正しいか賭をすることになります。そこで、ドン・アルフォンソが計略を巡らします。二人の士官が急に出征することになったいうことにして、その場から去らせ、入れ替わりに外国人に変装した二人が、それぞれ自分の婚約者以外の相手を誘惑する、というものです。ドン・アルフォンソに言いくるめられた小間使いのデスピーナの後押しもあって、さしものお嬢さん育ちのふたりも、フィオルディリージはフェルランドと、ドラベッラはグリエルモと、それぞれ見事に関係を持ってしまいます。世に言う「スワッピング」というやつですね。賭はドン・アルフォンソの勝ち、3人の男たちは、「Così fan tutte(女はみんな不倫をするものだ)」と納得し合います。最後にすべての種明かしがなされ、婚約者同士は元の鞘に収まり、めでたし、めでたし。

いくらオペラ・ブッファ(諧謔的なオペラ)だとは言っても、このプロットはあまりにナンセンスで非道徳的だという非難は、初演当時からあったようですし、その「ふしだら」な内容ゆえに、しばらく日の目を見ない時期があったのも事実です。しかし、もちろん現代では、そんな的はずれな非難は、モーツァルトの素晴らしい音楽の前では、全く力を失ってしまったかにみえます。この作品は、「フィガロ」、「ドン・ジョヴァンニ」そして「魔笛」と肩を並べる名作として、見事に復権を果たしたのです。

しかし、現代の演出家たちは、ダ・ポンテの脳天気な脚本と、モーツァルトのとことん明るい音楽の影に潜む、彼らが仕掛けたであろう巧妙な罠に気が付いたにちがいありません。ト書きには全く書かれていないこの話の結末を、それぞれの才能は見事に明らかにしているのです。そのあたりを、私の手元にある6種類のプロダクションの映像を元に検証してみましょう。

■1983年ザルツブルク音楽祭

■1988年ウィーン国立歌劇場

- 演出:ミヒャエル・ハンペ

- フィオルディリージとグリエルモ、ドラベッラとフェルランドという婚約者同士が、それぞれ横並びで、何事もなかったようにハッピーエンドを迎えます。これは、言ってみれば今までの伝統にのっとった極めてオーソドックスな演出と言えるでしょう。まさに、台本を素直に読んだ「普通の」解釈です。

■1990年ごろ ORFのスタジオ(05/5/21追記)

- 演出:ジャン・ピエール・ポネル

- 実際の舞台を撮影したものではなく、セットを使っての別撮り。4人はバラバラの位置に座って、それぞれ顔を伏せたりして、内面の苦悩をありありと示しています。そう、現実には一度他人と関係を持った婚約者を無条件に許すなどと言う寛容な男などあり得ません。もちろん、いくら賭のためとはいえ、親友の婚約者を誘惑してしまった自分自身も許せないはず。これほどリアリティあふれる演出もありません。

■1992年パリ・シャトレ座

- 演出:ピーター・セラーズ

- もともとはステージ用のプロダクションだったものを、テレビスタジオにステージとオケ・ピットを組んで、少しのお客さんを入れて収録したもの。そもそも、変装して「元の」相手を誘惑してみようというつもりだったものが、姉妹たちが「別の」相手に惹かれてしまったというのがまちがいの元、という衝撃的な設定です。したがって、エンディングは半狂乱のパニックとなっています。

■2000年チューリッヒ歌劇場

- 演出:ジョン・エリオット・ガーディナー

- 一応「伝統的」な型にのっとったハッピーエンドに見えます。しかし、フェルランドは婚約者のドラベッラの顔を見つめていながらも、こっそり不倫相手のフィオルディリージと手をつないでいます。その手元を執拗に追うカメラからも、この演出の意図は明らかでしょう。そう、まさに人間の本音と建て前を見る思いです。

■2002年ベルリン国立歌劇場

- 演出:ユルゲン・フリム

- 幕切れの直前、4人が同じテーブルに向かって座っている周りに、透明な仕切が降りてきて、その中にだけ雪が降り積もってきます。どんな結末であろうと、4人の行く末は、この荒涼とした雪のような世界だと、暗示しているのでしょうか。不倫の代償はあまりにも大きかったのです。

■2006年ザルツブルク音楽祭(07/2/12追記)

- 演出:ドリス・デーリエ

- 一応元の鞘に収まった婚約者同士が並んで座っていますが、フィオルディリージとドラベッラは落ち着きなく立ち上がり、別の相手のほうへ行こうとします。しかし、それは婚約者に押しとどめられてしまいます。女性は、やはり最初の「相手」は忘れることは出来ませんが、敢えてそれに逆らって体面を保とうとするのが男性なのでしょうか。そんな4人を尻目に、ドン・アルフォンソとデスピーナがいい仲になってしまうという衝撃の結末も。

- 演出:ウルゼル・ヘルマン&カール・エルンスト・ヘルマン

- そもそも、男たちの賭の内容を、姉妹は知っていた、という衝撃的な設定です。騙されたふりをして、「不倫ごっこ」に付き合うオンナ、これも怖いものがあります。もちろん、これも一つの真理を語っている演出ではあります。

今回見直してみた映像にはありませんでしたが、ここまで来たらいっそ婚約を解消して、フィオルディリージはフェルランドと、ドラベッラはグリエルモと一緒になってしまうというというのも、充分あり得るシチュエーション、というか、もしかしたらそれがもっとも自然な解決策なのかもしれません。そんな風に、私たちでも読み替えが出来るほどの余地を残してくれていたのも、あるいはダ・ポンテとモーツァルトという天才のなせる技だったのかもしれません。「演出の時代」だからこそ味わえるこんな楽しみ、放っておく手はありません。

|

※タイトル、人名などの日本語表記は、音楽之友社刊「オペラ対訳ライブラリー」(小瀬村幸子訳)に準拠しています。