|

|

|

|

![]()

好色選挙法。

そこでピアノと指揮を担当しているのがイギリスのピアニストのハワード・シェリーです。彼はこのシリーズでは、これまでに多くの作品を録音してきました。 そのシェリーが、今度はすべて自らがソロと指揮を担当して同じレーベルで始めたのが、「The Classical Piano Concerto」という、少し前に時代の作曲家のピアノ協奏曲のシリーズです。その最初のデュセックの協奏曲が録音されたのは2013年でしたが、こちらも2020年までに8巻までのシリーズを録音しています。その中で、2021年にリリースされた、現時点では最も新しい、ベンダのピアノ協奏曲集を聴いてみることにしましょう。 ベンダという姓を持つ作曲家は何人かいますが、とりあえず聴いたことがあるのがフランツ・ベンダです。彼はボヘミアの生まれなので、チェコ語ではフランテイシェク・ベンダと呼ばれている人です。バッハの息子のカール・フィリップや、ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツなどとともに、フリードリヒ大王の宮廷楽団のメンバーだった人ですね。 そのベンダは、職工でアマチュアの音楽家だったヤン・イルジー・ベンダの6人の子供のうちの長男でしたが、4人目の子供で、そのベンダの13歳年下の弟、イルジー・アントニン・ベンダ、ドイツ名ではゲオルク・アントン・ベンダが、このアルバムの主人公です。汚い話ですみません(それは「便だ」)。 ゲオルクは、ゴータの宮廷楽長として、多くのオペラを作っています。その中で、1775年に作られた「メディア」と「ナクソス島のアリアドネ」というメロドラマは、モーツァルトが1778年にマンハイムから父親に送った手紙の中で、「2つとも、とても立派なものです。僕がルター派の楽長の中では、いつもベンダがお気に入りだったことはご存じでしょう」と書いているぐらいですから、当時はかなり知られていたのでしょう。 彼は、その他にも多くの教会音楽、そして器楽曲も16曲のクラヴィア・ソナタとソナチネ、1曲のフルート・ソナタ、30曲ほどの交響曲、10曲のチェンバロ協奏曲、11曲のヴァイオリン協奏曲などを作っています。 ここで演奏されているのは、ヘ短調、ト短調、ト長調、ロ短調という4つの協奏曲です、すべて、イタリア風の速い楽章、ゆったりとした楽章、そして、軽やかで速い楽章という3つの部分からできています。短調の作品が多いのですが、それぞれのテーマはとても情感がこもったメロディが心に響きます。終楽章もとてもキャッチーなメロディが使われています。ほとんど2拍子の軽やかなリズムの中で、ト長調の曲だけ3拍子になって優雅に迫っているのが、ちょっとしたアクセントになっていました。 もちろん、当時は「ピアノ」という楽器はありませんでしたから、本来ならチェンバロかフォルテピアノを使って演奏すべきものなのでしょうが、ここでのシェリーはあえてモダンピアノ(スタインウェイ)を使っています。ただ、ここで演奏しているロンドン・モーツァルト・プレイヤーズの弦楽器のメンバーは(これらの曲には管楽器は入っていません)、しっかりノン・ビブラートで演奏しているので、「クラシカル」へのアプローチはなされているようです。さらに、シェリーのピアノも、粒立ちの良い軽めのタッチで演奏されていますから、作品の時代との違和感は全くありません。 シェリー自身によるカデンツァも、様式感のはっきりしたもので、好感が持てました。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |

||||||

やがて、その作品は多くの賞をとったりして、世界中で演奏されるようになります。最近では、合唱にオーケストラとソプラノ・ソロが伴った大規模な作品「A prayer for Mother Earth」がニューヨークのカーネギー・ホールで初演されたのだそうです。 現在では、彼は多くの世界的な合唱コンクールでの審査員などにも任命され、彼の作品は日本も含めた世界中で演奏されているのだそうです。もちろん、全世界の合唱団から、委嘱のオファーが届いています。 そんな人気作曲家なのに、その作品を聴く機会は全くありませんでした。このアルバムでは15曲ほどのア・カペラ曲が録音されていますが、それらの中には「世界初録音」という表記はありませんから、すべて、すでに録音されているものばかりだというのに。 ということで、まずはどんな曲なのか、それほど期待もしないで聴き始めたのですが、いやあ、驚きましたね。ここで聴かれる曲たちは、どれをとっても、とっても聴きやすいメロディとハーモニーを持っていて、それがストレートに心に刺さってくるのですよ。ちょっと前まで聴いていた最先端の合唱音楽、たとえばエリック・ウィテカーとかボブ・チルコットといった作曲家の曲では、確かに親しみやすい部分はありますが、ハーモニーなどはかなり複雑で、すべてがとっつきやすい、というようなものではありませんでした。ところが、このアントニーニの曲ときたら、もう、明快な三和音の応酬で、どこをとってもきれいにハモる、まさに合唱の醍醐味だらけの曲なんですよ。 リズム的には、時折変拍子なども入ってきますが、それも楽々と乗りこなせるだけのノリの良さがありますし。 ここで歌われている曲の大半は、ラテン語による聖書のテキストが使われていますから、なじみがあった、という点もラッキーでしたね。それ以外に英語の歌詞のものもありましたが、ブックレットを見ながら、きちんとその世界の中に入り込んでいけるものばかりでした。 おそらくリード曲だと思われる、最初に歌われる「Come to me in the silence of the night」は、出だしがまるで「Amazing Grace」のような4度上昇のメロディで始まり、即座に引き付けられます。それ以降は全く別のメロディに変わりますが、テイストは引き継いでいるような気がします。時折、サスペンデッド・コードが入るのも、とても心地よいハーモニー、淡々と、「静かな夜」のたたずまいが流れています。 次の「Canticum novum」はそれとは対照的な、活発な音楽に変わります。リズミカルなオスティナートに乗って、自然に体が動き出す、という、麻薬のような音楽です。 「Lux aeterna」という、リゲティの不朽の名作と同じテキストの曲は、まず5度のロングトーンという意外な形で始まりました。その後は、ちょっとひねった6度や7度の音が加わったクロース・ハーモニーが続き、キラキラとした「光」が描写されています。そんな、淡々と進む曲が、最後はいきなり高音のクラスターで終わります。これは、もしかしたらリゲティへのオマージュ? 最後から2番目の「Jubilate Deo」では、しっとりとした曲が多い中にあって、まさにアクセントとしての役割を担っているようです。ここでは5拍子という珍しいリズムの中で、神を讃えています。この辺りは、ジャズマンとしての作曲家の資質なのでしょうか。 スティーヴン・レイトン指揮のトリニティ・カレッジ聖歌隊の演奏は完璧でした。デイヴィッド・ヒニットの録音も、もはや達人の域です。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |

||||||

それは、フルートではヴァイオリンよりもアマチュアの演奏家が多かったためです。その人たちは大抵お金持ちでしたから、楽譜出版社にとってはお得意様だったのですね。それは、カンタンの場合も、事情や同じです。ですから、ここでは、オリジナルはヴァイオリンだったものが、フルートで演奏されているのですね。 さらに「ソナタ」という言葉にも注目です。そもそも、「ソナタ」という名前のインスト曲はイタリアが発祥の地でした。「コンチェルト」も、そして「オペラ」も、やはりイタリアで生まれた音楽の形態だったのです。ただ、フランスの場合、音楽に関して力を持っていたのは国王で、ルイ14世などは、そんなイタリアに対抗して、あくまでフランスの音楽、特に舞曲を作曲家に作らせるようにして、フランス独自の文化を顕示しようとしました。そのため、彼の在任中は、作曲者はイタリアのスタイルの「ソナタ」などを作ることを禁止されてしまったほどです。 もちろん、フランスの作曲者たちは、「先進国」のイタリアの音楽には強い興味を持っていたはずです。ですから、ルイ14世が1715年に亡くなると、堰を切ったようにイタリアの音楽がフランスに流れ込んできて、多くの作曲家がイタリア様式で作曲を行うようになったのです(諸説あります)。 1690年ごろに生まれたとされるカンタンが、簡単に言えばそんな作曲家の一人だったのでしょう。彼も、「ソナタ」というタイトルの(主にヴァイオリンのための)作品をたくさん作ったのです。 ただ、ここで演奏されている彼の「ソナタ」の各楽章の表記を見ると、決まって最後の楽章が「Aria」となっています。これは、例えば2拍子の「ガヴォット」や3拍子の「メヌエット」といった舞曲がベースになった楽章で、シンプルなテーマを提示した後、その変奏を行う、という作り方になっています。イタリア様式の中に、フランスのアイデンティティを導入したものなのでしょうね。 基本的に、これらの「ソナタ」は、「教会ソナタ」と呼ばれるスタイルで、急、緩、急、緩という4つの楽章で出来ています。コレッリの場合は、最後の楽章がさらに2つに分かれていたりします。 ここでフルートを演奏しているアンナ・ベッソンは、モダンフルートも、ヒストリカル・フルートも完璧に吹けるという、ヴァーサタイルなフルーティストです。彼女の演奏からは、ですから、あくまでヒストリカルな奏法を追求してきた、例えばバルトルト・クイケンのようなストイックさは、全く感じられません。そもそもここで使っているトラヴェルソという楽器は、音も小さいし、表現力もそれほどありません。それを、彼女は、モダンフルートのノウハウをフルに使って、とても雄弁な楽器に変貌させてしまっているのですよ。それは、緩徐楽章で端的に表れています。ダイナミクスは極端にコントロールされていますし、音色まで変えています。速い楽章でのテクニックにも舌を巻くほどです。 ここでの相方も、それぞれぶっ飛んでいました。リニョルのガンバはいとも軽快ですし、ロンドーはチェンバロとオルガンを持ち替えたりしていますからね。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

とは言っても、なんせ同業他社が多い中でのリリースですから、その中で勝ち残るにはなにか特別なものが必要です。そこで思いついたのが、このタイトルにあるように、録音された音源をそのままの状態(Uncut)と、編集を加えた状態(Cut)という2種類のバージョンを、同時に提供する、というアイディアでした。ですから、当然2枚組のCDになっていますが、もちろん、価格は1枚分です。 CDの前のフォーマットであるLPレコードが発明されたころは、録音された音源は編集してからレコードにするのが当たり前でした。なんたって、レコードは貴重品でしたから、買った人はそれを何度も何度も繰り返し聴くことになります。そんな過酷な聴き方に耐えるためには、ミスなどがあるものは「不良品」ということになるので、あくまで完全な演奏を編集によって作り上げていたのですね。つまり、演奏者は同じ曲を何度も演奏し、その中から最もミスの少ないテイクが貼りあわされて1枚のレコードが完成されていたのです。 もちろん、それに対しては、「やっぱり音楽は生に限る」という人もたくさんいて、決してレコードは聴かないことを自慢しているような人も現れるのですけどね。 ただ、次第にレコード産業を取り巻く環境が厳しくなってくると、オーケストラのようなたくさんのミュージシャンを長時間拘束してレコードのためだけに録音させる、ということが、コスト的に困難になってきました。ですから、最近のレコード(CD)では、実際に行われたコンサートをリハーサルの時から録音しておいて、それと本番とのテイクを編集して、製品を作り上げる、という手法が主流になっています。 そんな中で、今回のCDには、1枚目は録音セッションで最後に全曲を休みなく通したテイクが、そのままなんの切り貼りもなく収録されています。それが、「アンカット」です。健康的ですね(それは「餡カット」)。そして、2枚目には、おそらくそのテイクを元に、うまく行ってなかった部分を切り取って、他のテイクに差し替えるという作業が行われたものが収録されています。 まず、その「アンカット・バージョン」から聴いていきました。当然、それまでのリハーサルでアンサンブルは鍛えられているはずですから、そこからはほぼ完璧な演奏が聴こえてきました。まあ、プロのオーケストラでしたら、このぐらいは当たり前のことなのでしょう。 でも、しばらく聴いていると、やはり何ヶ所か、ライブ演奏ではよくあるミスが耳に着くようになりました。気が付いたものだけを列挙してみます。それぞれ、その部分の音が太字のところからリンクされています。 第1楽章155小節目のホルン(06:52) よくあるパターンで、最初の音で失敗しています。ホルンはつくづく難しい楽器だと痛感されます。 第1楽章184小節目フルート(08:15) ちょっとわかりづらいですが、最後の音に入るときに、ちょっとリズムが狂っています。 第1楽章294小節目ホルン(13:03) これも、ホルンが見事に失敗しています。 第3楽章冒頭のトランペットの2回目 1回目はちゃんと演奏しているのに、2回目ではとても走っていて、他のパートを追い越しています。 第4楽章116小節目のトランペット(04:10) 005で、ほんの少し出遅れています。 第4楽章173小節目のワーグナーチューバ(06:09) 出だしのアンサンブルがボロボロです。 もちろん、2枚目のCDでは、これらの場所は全て問題のない演奏に差し替えられています。それによって、演奏全体の流れやテイストが変わるようなことは全くありませんでした。やはり「商品」なのですから、きちんとした品質のものを出す方が良心的だと思えてきますね。 そんな当たり前のことを、わざわざ2枚のCDを使って説明しているのも、なんか滑稽ですね。 CD Artwork © TACET |

||||||

このCDを聴こうと思ったのは、タイトルにあるように「フツーじゃない協奏曲」がここでは演奏されていたからです。その楽器は「パンフルート」と「ヘッケルフォン」です。 「パンフルート」という、おいしそうな名前の楽器は、ギリシャ神話に出てくる「パン」という半獣神に由来するものですね。この神様は、葦の茎を束ねて音階を鳴らすようにした楽器を吹いていたとされています。実際の楽器も、それと全く同じく極めてシンプルなもので、その変形は世界中に存在します。日本だと笙、でしょうか。 ここで使われているのは、ルーマニアの楽器です。かつて、この楽器を演奏して名声を博していた演奏家にルーマニア人のザンフィルという人がいましたが、ミューラーが最初にこの楽器を耳にしたのが、そのザンフィルが吹いていたものだったのだそうです。それ以来、この楽器の魅力に取りつかれた作曲家は、長じて、2017年に、このようなフルオーケストラをバックにした「パン協奏曲」を作り上げました。 一応、古典的な3つの楽章で出来ていて、それぞれに個性的な音楽になっています。出だしは、、まさに映画音楽のようなゴージャスな響きの中で、パンフルートはちょっと場違いのような姿を見せていました。「フルート」という言葉からイメージされるような流麗な音ではなく、なにかゴツゴツした、「雑音」がかなり混ざった音色が、まずかなりのインパクトを産んでいます。そんな中で、いったいどうしたらこんなシンプルな楽器からこれだけ複雑な音が出せるのかという驚きも、沸いてきます。もう、このあたりのテクニックの冴えは、見事です。 それが、次第にメロディアスなテーマなども奏でるようになって、オーケストラの中の管楽器なども絡んでくると、その相乗効果で得も言われぬ味が出てくるようになります。いずれにしても、ストリングスが前面に出たオーケストレーションは、ゴージャスの極みです。 もう一つの楽器、「ヘッケルフォン」というのは、世界中のファゴット奏者の大多数が使っているという、「ヘッケル」という管楽器メーカーが作った楽器です。ファゴットの仲間で、その1オクターブ下の音が出せる「コントラ・ファゴット」という楽器が、オーケストラではよく使われますが(この楽器も、ヘッケルの寡占です)、ヘッケルフォンは、ファゴットよりも高い音を出す楽器です。つまり、ファゴットと同じダブルリードのオーボエの仲間の「コールアングレ」あるいは「イングリッシュホルン」と呼ばれる楽器よりも低い音域が出せる楽器なのです。同じような音域をもつ「バスオーボエ(バリトンオーボエ)」という楽器もありますが、それとは微妙に形も、そして音色も異なっています。 この楽器は非常に珍しく、実際に聴くことが出来るのは、「サロメ」や「アルプス交響曲」と言ったリヒャルト・シュトラウスの一部の作品、だけです。それが主役の協奏曲を聴けるのですから、それだけでうれしくなってしまいます。 実際、この2020年に作られたばかりの協奏曲では、その魅力が存分に発揮されていて、ヘッケルフォンの持つ存在感を十二分に味わうことができます。こちらも3つの楽章で出来ていますが、総じてパンプルート協奏曲よりも無機質な、重心の低い音楽に仕上がっています。最後の楽章だけが、ちょっとコミカルな様子も聴くことができます。 もう1曲、2006年に作られた「タラニス」というタイトルの、オーケストラのみの曲は、アルプスの情景描写に、そのタイトルの「雷神」のシーンが絡んで、とてもダイナミックで、それこそ、リヒャルト・シュトラウスのようなテイストが味わえます。 CD Artwork © Ars Produktion |

||||||

別に、この作品については何の思い入れもないので、そのトレーラーにも何の関心もなかったのですが、そのバックに流れている音楽にちょっと反応してしまいました。それは、モーツァルトの「レクイエム」の3曲目、「Dies irae(怒りの日)」だったのです。まあ、この曲は、なんせそのテキストが「怒りの日に審判者が現れて、世界は灰燼に帰す」という、いわゆる「最後の審判」のシーンを描いている音楽ですから、ヴェルディの同名曲と並んで、そのようなカタストロフィーを印象付けるようなシーンのBGMとしてはよく使われています。 ですから、普通は「また使っているな」ぐらいで、大して気にも留めないのですが、その演奏がこれまで聴いてきたその音楽とはちょっと違った所があったので、思わず聴き入ってしまいました。  確かに、この楽譜では、音符にはアクセント記号などは付いていませんが、スラーの記号もありません。ですから、その演奏にあたっては、この時代では演奏者の判断に任されていて、普通はテキストの意味を踏まえて少しアクセント気味に演奏していたのでしょうね。それはそれで、一つのスタンダードなのでしょうが、今回聴こえてきたレガートの演奏からは、これまで聴いてきたものからは味わうことが出来なかった、別の情感が湧いてきたのです。それは、なにかすべてを許して包み込むような温かさでした。単純にテキストに従って激しく訴追するのではなく、そんな人間の愚かささえも許そうという気持ちが、この音楽からは感じられたのですよ。もう、何十曲とこの曲を聴いてきたのですが、そんな気持ちになったのは初めてのことでした。 もちろん、これはしっかりサブスクで全曲を聴くことができますので、聴いてみました。予想通り、「Dies irae」から与えられた印象は「Requiem」全体を覆っていて、最初から最後まで、とても穏やかで、まさに心が洗われるような音楽に満ちていました。 その要因の一つが、この合唱団のピュアなサウンドです。おそらく、メンバーは、かなり年齢の低い、「青年以下」ぐらいの人たちなのでしょう。特に女声パートの無垢な響きは、とても素敵です。ベースあたりは、さすがにパートソロになると少し拙さが見えますが、全体のアンサンブルの中では何の問題もありません。 そして、そんな合唱を、オーケストラがきっちりとメリハリのあるサウンドで要所要所を支えているので、穏やかさの中にも、一本芯の通った疾走感があり、極上の仕上がりになっています。これは、心から美しいと思える演奏でした。 CD Artwork © HNH International Ltd. |

||||||

それらの中から12曲を選んで、その序曲だけを演奏した、というのが、今回のアルバムです。以前は、18曲収録されていたアルバムもありましたね。彼のオペラの序曲では、最も有名なのは「フィガロの結婚」、その次は「魔笛」でしょうか。実際に統計を取ったわけではないので、この順位はかなり主観的ですが、このいずれかがトップだということは間違いないはずです。 その次に来るのは「ドン・ジョヴァンニ」か「後宮よりの逃走」でしょうね。この4曲は、普通のオーケストラのコンサートでもたびたび演奏されているはずです。ところが、この4曲に続いて有名なはずの「コジ・ファン・トゥッテ」になると、その序曲の演奏頻度はガクッと下がるのではないでしょうか。そして、それよりも有名でないオペラの序曲は、単独でコンサートのレパートリーとして演奏されることは非常に稀です。唯一の例外は、「ベートーヴェンの交響曲第3番の冒頭と同じテーマを持つ」とされ、それを証明するためだけに演奏される「バスティアンとバスティエンヌ」の序曲でしょうか。ただ、この曲はこのアルバムでは取り上げられてはいませんが。 オペラ自体も、この「5大オペラ」以外のものが上演されることも、ほとんどありません。どだい、集客が見込めないためでしょうか。「クレタの王イドメネオ」と、「皇帝ティートの慈悲」ぐらいが、かろうじてオペラハウスのレパートリーに残っている、というあたりが、現状でしょう。 ということで、普通の人だったら、12曲のうちの半分ぐらいしか聴いたことのないような曲が集められているこのアルバムを、指揮者の鬼才ウィレンズは、とてもメリハリのある演奏で紹介してくれています。それによって、聴く者は、同じ「序曲」でも、じつにヴァラエティ豊かな作り方を披露しているモーツァルトの才能に、改めて気づかされることになるのです。 ふつう、序曲と言えば、そのオペラの中で使われているアリアなどのメロディを並べて、自己紹介ウするような音楽、というような意味合いを持っています。たとえばワーグナーの「さまよえるオランダ人」の序曲などは、すべてオペラの中のテーマだけで作られていますね。ですから、あの序曲を聴けば、もうオペラを見なくてもその内容が分かってしまうかもしれません。 でも、ここで聴くモーツァルトの場合は、ほとんどそのようなことは行っていません。それよりも、いかにこれから始まる物語が素晴らしいものであるかということを、まさに「音楽」で示しているのですね。それを聴いたお客さんは、それだけで、これから始まる物語への期待が高められる、という「魔法」をかけられるのですよ。 たとえば、最も有名な「フィガロの結婚」の序曲には、オペラの中に現れるメロディは一切登場してはいません。それでも、その音楽なもつ高揚感は、とても雄弁にそのオペラの楽しさを語っているのですね。 逆に、「後宮からの逃走」では、序曲の中間部ではとても美しい短調のメロディが奏でられるのですが、オペラが始まって最初に歌われるのは、それが長調に変わったメロディなのですよ。なんというサプライズでしょう。 ウィレンズは、有名な序曲では、あえてテンポを落として、その曲の本質をあぶり出しているようなところがあります。「コジ・ファン・トゥッテ」では、その中で頻繁に表れる木管楽器同士の細かいフレーズのやり取りを、ことさらしつこく演奏しているようにも思えます。それを聴くと、この曲を、もっとたくさんの人にも聴いてもらいたい、という願いが込められているのでは、と思ってしまいます。 そして、最後のトラックの「魔笛」を聴くと、この序曲の完成度の高さに、改めて驚かされることになるのです。 SACD Artwork © Deutschlandradio/BIS Records AB |

||||||

それぞれごもっともなことですが、なにしろ、同じ作曲家のやはり超有名な交響曲が「交響曲第8番『未完成』」と、いつまで経っても実情に即していないタイトルで呼ばれ続けているのですから、仕方がありません。この国のクラシックファンは、永遠に「マーラーの『巨人』」とか「ベートーヴェンの『運命』」と言い続けているのでしょう。「ベートーヴェン先生」はさすがにないでしょうがね。 この歌曲集はテノールのソロとピアノ伴奏というのがオリジナルの形です。たまに、もっと低い音域のバリトンが、原曲を低く移調して演奏することもありますね。それ以外にも、合唱に編曲されたものもあるようです。伴奏も、ピアノではなくギター、などというのもありましたね。 今回は、歌っているのはテノールのクラウス・フローリアン・フォークトですが、伴奏がちょっとユニークです。ピアノのような単一の楽器ではなく、アンサンブルによる伴奏なのです。そのメンバーは、同じ作曲家の室内楽の中ではとても有名な「八重奏曲」と同じ、弦楽五重奏にクラリネット、ファゴット、そしてホルンが加わった、という編成です。ここで演奏しているのは、その「八重奏曲」を演奏するために30数年前に結成された、その名も「アンサンブル・アハト」という団体です。「アハト(Acht)」は、ドイツ語で「8」ですからね。 そして、その編曲も、ピアノ伴奏を忠実にこれらの楽器に置き換えたというようなイージーなものではなく、もっと過激に新たなフレーズを加えたりして、かなりの変貌が加えられています。曲によっては、イントロやアウトロまで拡大して、大幅に長くしているものもありますし。 その編曲を行ったのは、1956年生まれのドイツの作曲家、アンドレアス・タルクマンです。好物は牛乳(それは「ミルクマン」)。彼は、このCDのライナーノーツも書いていますが、そこで引き合いに出しているのが、シューベルトのもう一つの歌曲集の「冬の旅」の、ハンス・ツェンダーによる編曲版です。この曲の場合、ツェンダーに限らず、他の人もなかなかアヴァン・ギャルドな編曲を行っていて、この曲の持つ深淵な世界を極端なまでにデフォルメして表現しています。 それに比べると、この「水車小屋」の場合は、そのような試みはほとんど行われては来なかったのではないでしょうか。それは、ここに登場する若い男が、なんともなよなよした性格がうかがえることと無関係ではないでしょうね。なんせ、彼は、修行のために立ち寄った製粉所の親方の娘が、自分に好意を持っていると勘違いをした挙句、娘が狩人と良い仲になるとフラれてしまったと思いこみ、絶望のあまり川に身を投げたりするのですからね。そんな世間知らずのガキのための音楽には、そんなに凝ったものは必要なかったのでしょう。 タルクマンの編曲も、尺こそは長くなっているものもありますが、基本的にオリジナルのフレーズは大事にしています。クラリネットが演奏する細かい音符なども、とても素敵ですね。それと、コントラバスが加わっていますから、それの醸し出すベースラインが、時には陽気に、時には重々しく、それぞれの曲にアクセントを付けています。 肝心のフォークトの歌はというと、これこそまさに「ガキ」の音楽そのもので、ほほえましくなります。こんな人がワーグナーを歌うのは、悪質な冗談です。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

まあ、個人的には、読んでみた限り、この本の中では「クラシック音楽」は、日本に取り入れられた時にはかなりのダメージを受けていたのだな、という感想をもったので、「ひずむ」という意味で使ったような気がするのですが。 ということで、まずここでは、日本に最初に西洋の音楽、つまり「クラシック音楽」が入ってきたときの、なんとも頓珍漢な対応が、当事者Iの実名を挙げて語られています。それを「釦のかけ違い」と言っているのですから、非常にわかりやすい表現ですね(ここも「ボタン」と書いてほしかった)。ただ、何事も最初にやろうとした人には、そのぐらいのいい加減さがあるはずですから、まあ、そのあたりは仕方がないと見逃してやってもいいような気もします。というか、そのあたりは、これまでもみんな仕方がないな、と、見逃してきたことなのではないでしょうか。それがだめだと言われれば、返す言葉がありませんが。 それが、もう少しクラシック音楽が一般的になっていった時代に、日本中のピアノを学ぶ人たちが必ず使ったという楽譜についての「告発」は、正直ちょっとショッキングでしたね。確かに、ある時期、この、Iというピアニストが校訂を行ったS社から出版された一連のピアノ曲の楽譜は、このように1冊ごとに函(はこ)に入っていましたから、いかにも「大切なもの」という印象がありましたね。  このような、それほど「本場」で学んでもいないのに、日本に帰ってきたら大先生と崇められて、そのジャンルの「ボス」と化すという現象は、ピアノに限らず、フルートでもあったのだなあ、ということに気づきました。あのYという大先生は、まさにある時期、ピアニストのIと同じようなポジションにあったのでしょうね。 そんな風に、著者は様々な角度から、先人が歪(ひず)ませてしまったためにその後に起こった不都合なことを並べ立てていきます。そして、行き着いた先が、音楽評論家でした。こともあろうに、もうお亡くなりになった、だれでも知っている音楽評論の大家のY翁に対して、「あなたに音楽評論をする資格はない」と言い放っているのですからね。そんな重要なことなのですから、本来ならまだご存命の頃にこのような「告発」を行っていれば、さぞかしバズったことでしょうに、それを今やるというのが、なにか「小物」という感じですね。 ですから、ここはひとつ、世界中のオーケストラと共演し、あのウィーン・フィルの「ニューイヤーコンサート」でも指揮を行った唯一の日本人Oがまだ生きているうちに、同じように貶めてみてはいかがでしょうかね。もう時間がありませんから、ここはひとつ早めにお願いしますよ。 確かに、頷けるところはたくさんある、なかなか刺激的な本であることは認めます。ただ、例えば、表拍より裏拍の方が強いというのは、もう普通の指揮者の間では常識ですから、いまさら、という気がします。肉料理に合いますね(それは「ぽてさら」)・ 最後にある世界の音大のランキングには、日本の大学は100位以内には1つも入っていない、という指摘は、やはりショッキングですが、途中で抜けている順位があるのが、とても気になります。「捏造」でなければいいのですが。 Book Artwork © Kobunsha Co., Ltd. |

||||||

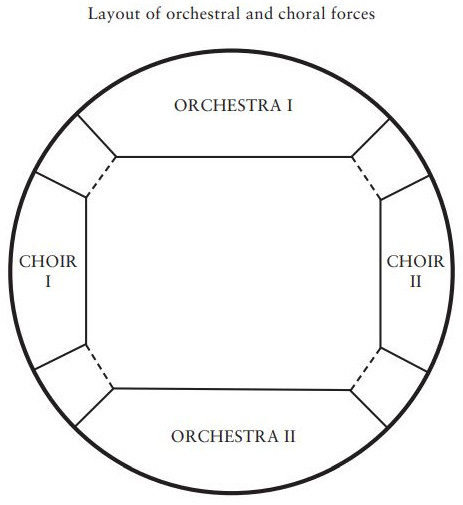

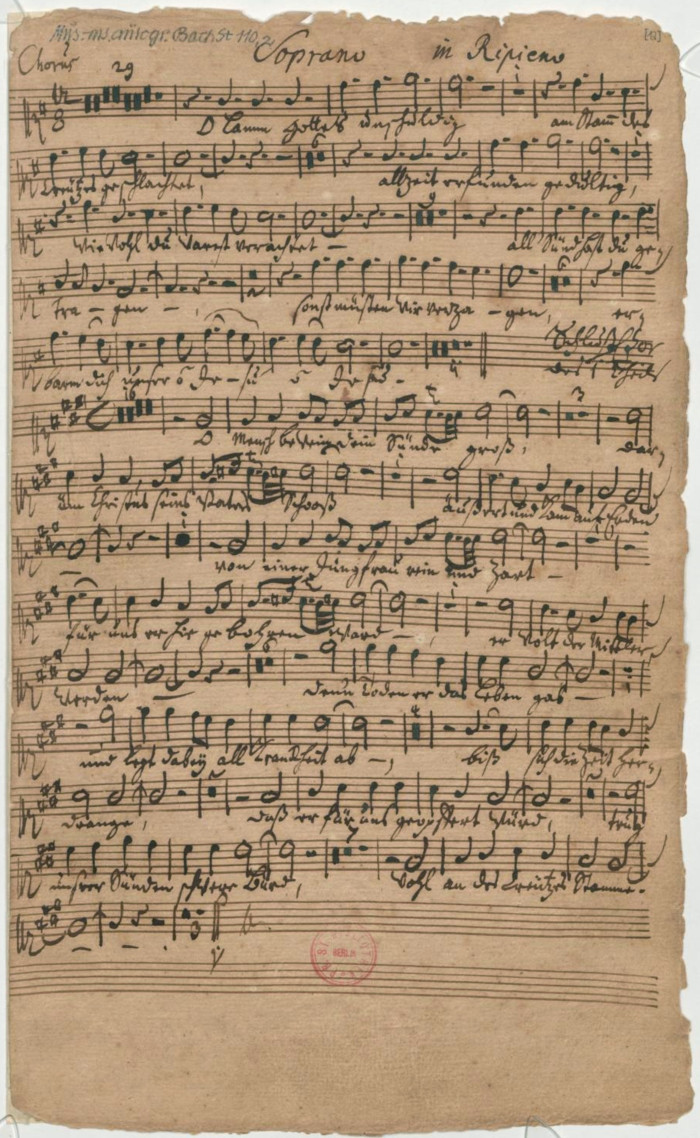

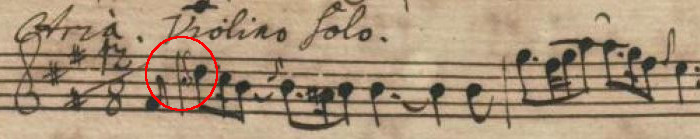

それは、有名な演出家、ジョナサン・ミラーによって演出されたものでした。ご覧になっていただければ分かりますが、そこではオーケストラと合唱のメンバー、そしてソリストたちは「普段着」で登場、オーケストラは座って演奏していますが、合唱とソリストは立ってお芝居に近いことをやっています。時には、オブリガートの楽器の人も、席を立ってソリストのそばで演奏する、などというシーンもありました。もちろん、ソリストと合唱団員は全曲暗譜です。  録音用のマイクは、映像では全く確認できません。それこそ、前もって録音したものに合わせての「口パク」かな、とも思ったのですが、指揮者のポール・グッドウィン(彼は、オーボエ奏者としても有名です)が書いたライナーノーツによると、クレーンに取り付けたマイクが使われていたのだそうです。 その音源は、翌年の1995年にCALAレーベルから2枚組のCDとしてリリースされました。現在では廃盤になっているようですが、それがBRILLIANTからリリースされたのですね。 グッドウィンによると、彼は「1736年のバッハの自筆稿を元にして」演奏しているのだそうです。バッハがこの曲を作って初演したのは1727年とされていますが、その時のスコアは残っておらず、他の人が写譜した物のみが現存しています。それはベーレンライターから「初期稿」として印刷譜も出版されていますし、それを使っての録音も存在します。その後、1736年に、バッハは新たにスコアを清書します。この自筆稿は、ファクシミリが出回っていますし、ネットで見ることもできます。現在普通に演奏されるのは、こちらの楽譜が元になった新バッハ全集版で、ここでもそれが使われているはずなのに、なぜわざわざそんなことを書いたのでしょう。 それは、1曲目を聴いているうちに分かりました。普通は、途中から「リピエーノ」としてコラールの旋律が主に児童合唱によって歌われるのですが、それが聴こえてこないんですね。ただ、メロディだけはオルガンで演奏されているようでした。そこで、その自筆稿を見てみると、  しかし、新全集版には同じ部分では一番上の段にソプラノによって歌われるメロディと歌詞があります。   もう1カ所、「ペテロの否認」の後に歌われる39番のアルトのアリア「Erbarme dich」でのソロ・ヴァイオリンのオブリガートが、ちょっと聴き馴れない形でした。最初の音と2番目の音の間に入っている「シュライファー」という装飾がないのですよ。これも、新全集版にはあるものが、自筆稿には見当たりません。これも全く同じこと、スコアでは装飾はありませんが、パート譜にはちゃんと入っています。  (↑スコア)  (↑パート譜) 演奏しているのは、このセッションのために集められたピリオド楽器のプレーヤーと、合唱団です。とても引き締まった、緊張感のある演奏でした。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |