|

|

|

|

![]()

| 今日の禁断 | イオン | ||

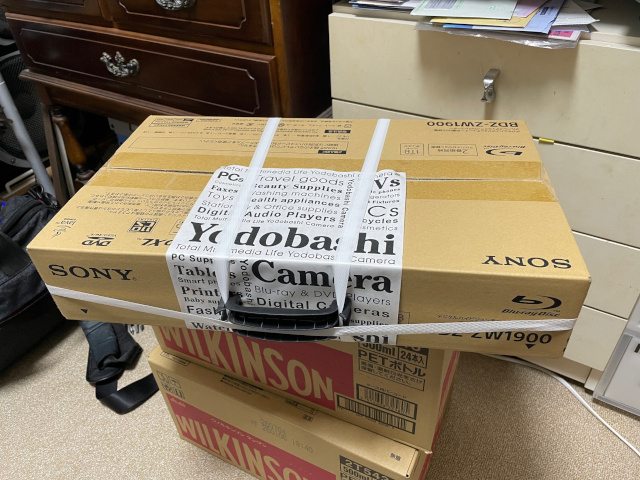

おととい、県民会館にチケットを納入した後には、その足で駅前のヨドバシまで行ってきました。目的は、BDレコーダーの購入です。数日前のニュースで、ソニーがこれの出荷を終了した、などというとんでもない話が報じられていた時には、驚きましたね。とうとう来たか、という感じです。実は、今使っているBDレコーダーはすでに3台目で、最初に買った時から、それぞれ正確に6年半後に壊れてしまう、というサイクルだったのですよ。今のはまだ2年目ですから、もうしばらくは使えるでしょうが、それが壊れた時にはもう新しいレコーダーを買うことは確実に出来なくなっているはずなので、その時のために買っておこう、ということなんですよ。 2年前に買ったときも、もう今のヨドバシが出来ていましたが、すでにBDレコーダー売り場は隅っこの小さなスペースになっていました。その頃から、なんだかBDに対する風当たりが強くなってきたようですね。やはり、テレビ本体とか、外付けのHDDで録画するというのが主流になっていたのでしょうね。それでも、ソニーの製品は店頭には3種類ぐらいありましたね。 ところが、今回は、その売り場を探すところで一苦労でした。広いテレビ売り場を隅から隅まで見てみても、見つからないんですよ。やっと見つけたのは、もう、さらに小さくなっていたコーナーでした。しかも、ソニーのは1種類だけ、そこには「在庫がなくなり次第販売終了」などという貼り紙がありました。まあ、それは、私が買おうとしていたグレードのものだったので、即買うことにしましたが、店員さんに聴いてみると、そのニュースが出てすぐの休日には、これを買う人が殺到していたそうですね。やっぱり、みんな同じことを考えていたのですね。とは言っても、もはや生産が再開されることはないでしょうからね。  そんなこんなで、最近はヨドバシによく行くようになっています。そうすると、やはりその駐車場の素晴らしさが再確認できます。通路が広いので、どんな大きな車を停めても邪魔にはなりませんし、空車の場所も天井のランプの色で遠くからでもすぐ分かります。 ただ、その料金の支払いのシステムは、入るときに駐車券をもらって、ゲートを開けてもらう、という昔ながらのスタイルなんですね。ただ、それを、精算機で生産しておくと、そのカードを戻さないでも自動的にゲートが上がって何もしないで外に出られるようになっているのですね。 それに気が付いた時には、便利になったのだな、と思っていたのですが、今では、その駐車券そのものが必要ないシステムが広まっていますから、もっと便利になっています。そういうシステムが広まったのは、ヨドバシが新しくなった直後ですから、タッチの差で最先端のシステムを導入し損ねてしまったのですね。 ただ、さるモールのように、いくらシステムが新しくても、駐車場そのものの設計が昔のまま、というお粗末なところもありますけどね。 |

|||

| Aventure Number : 4201 | date : 2026/2/14 | ||

| 今日の禁断 | シアター | ||

昨日は、予定通り県民会館に行って、チケットを置かせてもらいました。おそらく、その前の道路に車は停められないはずですから、市役所前の駐車場にちゃんと入れて、そこから歩きます。そうしたら、以前パチンコ屋だったところが、県民会館の有料駐車場になっていましたね。そして、楽屋口の前を通って狭い道に出ると、そこには路上駐車がたくさんいましたね。 そして、定禅寺通りに出て、会館の事務室に入ります。そこでの対応は、まあまあ満足のいくものでしたね。ただ、実際にチケットの販売が始まる前には何か手続きがあるようで、1週間ぐらい先になるのだそうです。そんなことはこれまではなかったような気がするのですがね。    この「県民会館」も、もう少しすると現在別の場所で工事が進んでいる新しい建物に移転することになります。そして、きのうのNHKのニュースでは、その名前が「宮城県立劇場」にほぼ決定した、と伝えていましたよ。こちらでお伝えしたように、確かにこのホールは、完璧な「劇場」仕様になっていて、オペラや演劇には最適なホールのように見えます。それを、ネーミングでもきっちり肯定しているのですね。それはつまり、コンサートホールではない、というメッセージのようにも聴こえます。もしかしたら、これは本当に、どっちつかずのホールを作ろうとしている仙台市に対する意思表示だったりするのかもしれませんね。 今作っている新しい「かいほうげん」には、このあたりの情報も取り込んで、こんな記事を作ってみました。どう考えても、こんな大規模な「劇場」は、市内に2つも必要ありませんからね。何度も訴えていますが、市は「劇場」まで兼ねられる本格的なコンサートホールなどという、全く実現不可能なものを作ることは断念して、オルガンの付いたコンサートホール一本に路線を変更すべきです。 |

|||

| Aventure Number : 4200 | date : 2026/2/13 | ||