|

|

| 吉田ヒレカツ |

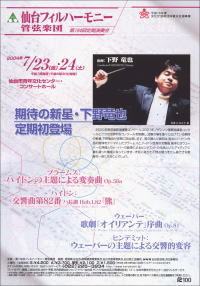

2004年7月23日 仙台市青年文化センターコンサートホール

(2004/7/24記)

|

今年の夏は、いや、まだ夏とは言えないような時期のうちから、この国には尋常ならざる高温が蔓延しているという異常気象が続いているようだ。そんな、老いた体には耐えきれないほどの暑さもやや収まったかにみえる夕刻、注目の新進指揮者下野竜也が、晴れて仙台フィルの定期演奏会の指揮をするということで、出かけることにした。会場は、青年文化センターコンサートホール、名前こそ「コンサートホール」と言っているが、行く度にそのあまりの音響のひどさにがっかりさせられてしまうという、いささか名前には疑問を感じざるを得ないホールである。今回は、音を聴く以前にそのあまりの冷房のかけ過ぎに、閉口することになるのだが。さほど暑くはないとは言え、やはり外を歩くにはそれなりの薄着でいたものであるが、ホールの中に一歩足を踏み入れるや、その異常とも言える冷気に驚かされてしまう。こんなこともあろうかと、薄手のジャケットを持ってきてあったから、上半身は何とかしのげるのだが、それでも膝から下は冷気から身を守るすべはない。なにしろ、毛布か何かで覆ってやっと暖が保てるほどの有様なのだから。これは何とかして欲しいと思ったのは、果たして私だけだったのかしらん。

仙台フィルの定期演奏会には初登場となる下野が、この日のために用意したプログラムほど、この指揮者の意気込みを示しているものはないだろう。なにしろ、前半はブラームスの「ハイドン・ヴァリエーション」と、ハイドンの交響曲第82番「熊」、後半はウェーバーの「オイリアンテ」序曲と、ヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」というもの、それぞれ他の作曲家のテーマを使った曲の前に、そのテーマを作った(ハイドンの場合は若干疑問が残るが)作曲家その人の作品を演奏をするという、極めて明確な意図を持ったものなのだから。

このような緻密な構成のプログラムを支えたのは、下野の、作品に対する冷徹な目であろう。これまでにほんの少しの彼の演奏会や、録音されたCDなどを聴いてきたという私の数少ない経験から言えることは、彼が演奏した作品というものは、彼の手によってその本質があたかもえぐり取られたがごとく聴き手の前にさらけ出されるというものである。そのたぐいまれな資質によって、この夜の演奏会の曲目は見事に意味のあるものに仕上げられていた。

まず、最初のブラームスで下野が見せてくれたのは、驚くほどの音響的なバランスの良さである。残響が異様に多いこの劣悪なホールでは殆ど不可能と思えたほどの、それぞれの声部の確かな主張が、完璧なコントロールを伴って聞こえてきたのである。これだけの分離の良さををこのホールで成し遂げていたのは、殆ど奇跡と言っても良い。

ハイドンの交響曲に於いては、今の時代ではさまざまな解釈が成り立つものとなっているが、下野が取ったアプローチは古楽器の影響も考えられようかとも思えるほどの、一見素っ気ないものであった。その点で、オーケストラの奏者との間にほんのわずかの食い違いを感じもしたものだが、両端楽章の活き活きとした音楽には、確かに伝統の受け売りではない潔さが感じられたものだ。そして、ハイドンがこの曲の最後に仕掛けた「罠」、これに見事に引っかかって思わず拍手をしてしまった観客の姿を背中に感じ、下野はしてやったりと思っていたことだろう。この曲だけ、一部の木管楽器の首席奏者が変わっていたのも、少なくともプロのオーケストラではまず味わうことのない新鮮さを感じられたものだ。

プログラムの構成がまさに意味を持って迫ってきたのは、後半の曲たちであろう。まず、「オイリアンテ」序曲では、聴衆は目の覚めるような爽快感を味わったことだろう。弦楽器の響きこそ、ホールのせいであろうか艶やかさに不足しているとは言え、前半のブラームス同様そこからは各々のパートが見事に透けて見えてきたものだ。おそらく充分に意図したのであろう、殆ど屈託が無いほどの、流れるようなウェーバー、これは確かに次の曲の伏線としての性格を主張していたのではないだろうか。

そして、その後に当夜の白眉とも言えるヒンデミットが続く。今まで聴いてきた曲とは全く異なる肌合い、多数の打楽器を伴う、3管編成のこの「交響的変容」、しかし、先ほどウェーバーを聴いたばかりの観客は、この作品のなかに、誰しもこの作曲家が目指した超一流の冗談を感じ取るに違いないはずだ。最後の「行進曲」が始まり、あの脳天気なテーマが現れるやいなや、この曲がウェーバー、ひいてはロマン派の音楽の壮大なパロディであることに気付くのだ。そこに至るまでの下野の指揮は、ひたすら緊張あふれるテンポ感によって、それぞれの楽章の本質を明らかにしてゆく。第2楽章のスケルツォで、肝心のジャズ的なシンコペーションが、必ずしも指揮者の要求通りには音になっていなかったことなどは、ほんの小さな疵にすぎない。同じように、時としてオーケストラが指揮者に置いて行かれる場面も厭わず、常にキビキビした音楽を運んでいく下野の力によって、このヒンデミットは確かに聴くものの心に訴えかけずにはいられない名演となったのだ。

それにしても、下野の指揮の姿を見ていると、この指揮者は実際に出てきた音以上の、さらに踏み込んだ音楽の姿を彼自身の中に描いているのに違いない、と思わせられてしまう瞬間が、いったい何度あったことだろう。もちろん、当夜の仙台フィルの熱演を褒め称えるにはいささかのためらいもない。しかし、もしかしたらこの指揮者の理想を再現できるオーケストラなど、世界中を探しても早々多くはないのではないのだろうか、という感慨を持ったのも、また事実である。そんな、指揮者の思いと演奏された音とが見事に合致した瞬間を、いつか体験してみたいものである。

そんな、指揮台の上で、圧倒されるほどの極めて精緻で明確な動作を見せていた下野が、一歩指揮台を降りると見違えるように親しみやすさのあふれる表情に変わるのにも興味は尽きない。何回目かのカーテンコールで、オーケストラの団員から拍手をもらっている時の戸惑ったような魅力的な顔、ここらあたりが、彼のまた別な魅力なのであろうか。