|

|

| 吉田ヒレカツ |

2007年3月24日 JVCマスタリングセンター

(2007/3/25記)

最近はめっきり出歩くことも少なくなり、演奏会なども殆ど聴かないようになってしまったため、私がマスターからお願いされているこの続き物も、なかなか継続して書けなくなったしまったことについては、いつも心苦しいと思っている。そんな折、マスターがなにやらお仲間の演奏会の録音のマスタリングとやらに行ってくるというので、その時の模様を書いてはくれないかと頼まれてしまった。その様な技術的な話は門外漢ではあるが、音楽に関することであれば私の言葉で何かは語れることはできるであろう。せっかくの機会であるので、同行してあれこれ感想を書いてみることにした。

目的地は、横浜にある日本ビクター(JVCと言うらしい)の工場の中にあるマスタリングセンターである。私も長年レコードを聴いてきたものであるが、この会社の作るLPレコードがその音の良さで好評を博していたことはまだ記憶の片隅に残っている。確か、かつては世界的に有名なレコードの溝を掘る機械(カッティング・マシーンと言うらしい)を購入して、独自の高品質のレコードを作っていたはずである。

今回訪れたこのセンターには、その流れを今にまで伝えるこのような場所もまだ健在であった。もはや瀕死の状態にあるLPレコードであるが、やはりこの魅力を捨てがたいと思っている人はたくさんいるのであろう。

もちろん、現在ではレコードと言えばコンパクト・ディスク(CDと言うらしい)ということになってしまっているから、ここではもっぱらそれを作るための技術者が働いているのであろう。入り口近くには、このようにその技術者の一人が作ったCDの中で、200万枚という売り上げを記録したもの(ダブルプラチナ・ディスクと言うらしい)が展示してあった。

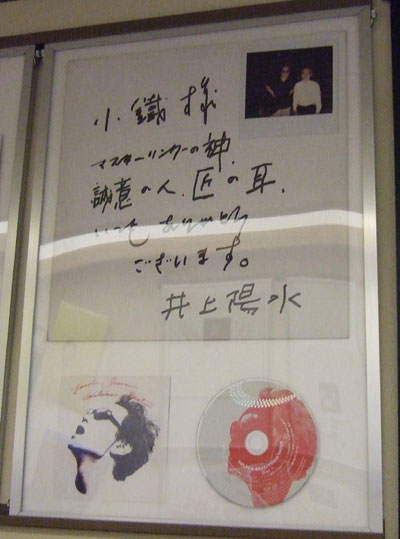

その他にも、ここでCDを作った歌手(アーティストと言うらしい)が、ここの技術者に感謝して書いた色紙のようなものも飾ってあった。

同じ所にあったのが、CDを作る時に用いられる金型のようなものであろうか、「マザー」やら「スタンパー」などと、LPを作る時と同じような名前のものが置いてあった。どうやら、今のCDも、LPと同じように煎餅を作るようにこれらの金型を用いて大量生産しているのであろう。

マスターがやってきたのは、CDのマスタリングということであるから、もちろん最新の設備で行うのであろう。このセンターではそれぞれの技術者が専用の部屋を持っており、好みの機材をその中に入れて作業を行っているのだと聞いた。我々の担当は杉本氏という、この世界では名の知れた人だということだ。なんでもこの会社で出している昔の録音を素晴らしい音でCDにしたもの(XRCDと言うらしい)などは、この杉本氏が作り上げたものなのだそうだ。

ここには、そもそものホールでの録音を行った小貝氏という、やはりこの世界では名の知れた録音技師が立ち会っていた。その2人が話している言葉は、まるで別の宇宙のもののように私には聞こえたものだ。クロックがどうのこうの、ケーブルがなんのかんのと、到底理解不能なことを話ながら、なにやら機械を入れ替えるなど、細かい作業が行われているようだった。ただ、話の内容は分からないのだが、その様な作業を行うたびにはっきり分かる程スピーカー(ジェネレックと言うらしい)から出てくる音が変わって来るのだから、面白いものだ。

この部屋で目についたのは、昔懐かしいオープンリールのテープレコーダーだった(スチューダーと言うらしい)。これを用いて、昔の名録音をCDに直していたのであろう。

しかし、今ではこのような録音の現場でも電子計算機(普通はコンピューターというらしい)が用いられているそうだ。今回も杉本氏はもっぱらこれ(ピラミックスと言うらしい)を使って作業を行っていた。マスターと一緒に来た仲間で、去年もここに立ち会った人の話だと、去年はあまり一般的ではない電子計算機(マックと言うらしい)を使っていたのだそうだが、今回は一般的なもの(ウィンドウズと言うらしい)に変わっているらしい。いずれにしても、この装置を使って元の録音に入っていた雑音を取り除いたりしている杉本氏の仕事ぶりは、見ていてほれぼれするほどのものであった。取り除いたあとを滑らかにつなぎ合わせる(クロスフェイドと言うらしい)と、我々には全くつないだあとが分からない程の仕上がりになっていた。しかし、同席していた小貝氏などにとっては、それでも満足のいくものではなかったようで、何度も何度も繰り返し作業を行わせていた。プロというのは、このような厳しい耳をもって、妥協のないものを作り出す人たちのことを指し示すものなのであろう。

マスターのお陰で、このような貴重な体験が出来たことは、何にも増した幸せであった。1枚のCDにこれだけこだわって最良の音のものを作り上げたいと思っている技術者たちの仕事ぶりを目の前で見て強烈に感じたのは、彼らの演奏家に対する真摯な姿勢であった。演奏家が伝えたかったことを、最良の形で音として残したいという彼らの思いには、一人の芸術家としての姿さえ見られたものだ。