|

|

| 吉田ヒレカツ |

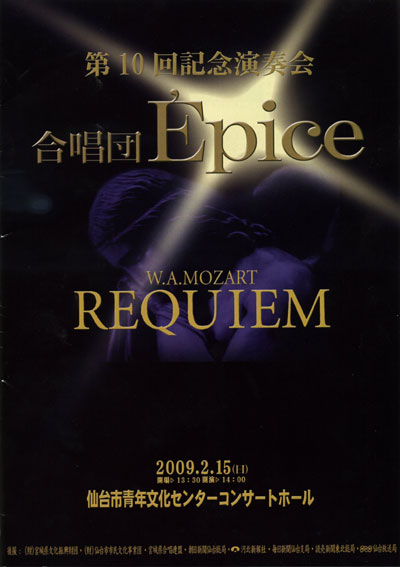

2009年2月15日 仙台市青年文化センターコンサートホール

(2009/2/17記)

指揮:早川幹雄

ソプラノ:山崎法子、アルト:高山圭子、テノール:原田博之、バス:飯田若芳

仙台アマデウス管弦楽団(コンサートマスター:岡千春)

私が現在住んでいる仙台市には、多くの優秀な合唱団があると聞いている。中には、合唱コンクールで毎年のように全国大会に進出しては、立派な成績を上げているところもあるようだ。そう、それは以前「マタイ受難曲」で素晴らしい演奏を聴かせてくれた合唱団なのだが、最近ではそこに勝るとも劣らない実力を備えた「エピス」という合唱団が、あちらこちらで華々しい活躍を繰り広げているという話を聞くようになってきた。なんでも、昨年の合唱コンクールの県大会では、この合唱団は先ほどの老舗の合唱団をも凌ぐ立派な演奏を行い、最高の成績を収めたということである。しかし、その勢いで東北大会へ進んで、当然全国大会へも進出か、と思われていたのだが、多くの審査員が第1位や第2位という評価をなした中で、ただ一人16位というなんとも理解不能な順位を付けた愚かな審査員がいたために、それは叶わなかったそうなのである。

その「エピス」が、第10回目の演奏会を迎えたことを機に、モーツァルトの鎮魂曲を演奏するというので、聴きにいってみることにした。そんな優秀な合唱団であるのなら、おそらくこの曲を生で味わっても失望させられることはないであろう。

会場の青年文化センターコンサートホールは、定員が800人という中規模のホールであるが、開演時には席はほぼ完全に埋まっているようだった。ところが、まだ開演時間前だというのに。合唱団員がステージに入ってきたではないか。そこで、やおら歌い始めたのが、「ファ・ラ・ソ・ド」で始まるウェストミンスター・チャイムの旋律ではないか。この合唱団は、あの無粋な開演ブザーではなく、このような形で開演を告げるのかしらん、と思っていると、なにやら今度は「ケータイ」といったような言葉が聞こえてきた。それらは、昔懐かしい漫画映画の主題歌とおぼしき旋律に乗って歌われているようである。どうやらこれは、最近の演奏会の前に必ず拡声器で述べられる、演奏会場では携帯電話の電源を切って欲しいという案内を、面白おかしく合唱に仕立てたというものらしいことに気がついた。それがあまりに楽しそうに歌われるものだから、はたしてこれから本当に、荘厳な鎮魂曲が演奏されるのだろうかという不安がわいてきたものだ。

鎮魂曲の前には、前座というのであろうか、無伴奏の混声合唱曲が3曲ほど演奏された。最初の2曲は、ウィリアム・バードとパレストリーナのポリフォニーの作品である。ルネサンス期特有の澄み切ったハーモニーと、紡ぎ上げられていく多くの声部の綾が、なかなか見事に表現されていたのには感心した。総勢60人ほどであろうが、大人数の合唱にありがちな曖昧さの全くない、まるでアンサンブルのような透明な響きは耳に心地よいものであった。それが、ただ心地よいだけではなく、なにか強い力で音楽全体が引っ張られるようなところがあるものだから、少なからぬ刺激も与えられるのには感心してしまった。えてしてこの時代の音楽というものは、聴いていて眠気を誘われることがあるものだが、そのような退屈な思いなどは全く感じることはなかった。

次に演奏されたのが、「廃墟にて」という題を持つ、現代の作曲家の作品であった。信長貴富というその作曲家の名前は、最近耳にすることが多いが、歌謡曲のようなものを合唱用に編曲したものなどが多かったのではなかったかしらん。それは、なかなかそつのない作り方で、聴き映えのするものであったような印象があるのだが。しかし、この曲は、原民喜という詩人の作ったものが、歌詞に使われている。原民喜といえば、1958年、まさに半世紀前に作られた日本の合唱曲の古典ともいうべき、林光の「水ヲ下サイ」で使われた、原子爆弾の悲惨な情景を描いた詩を作った人物ではないか。1971年には、同じ詩人による2編を加えて「原爆小景」という組曲となるのであるが、それは確かに全人類へ向けての壮絶な訴えかけとなっていたものである。

しかし、同じ詩人の歌詞を用い、同じようにクラスターなどの非和声的な作曲技法を使いながらも、この信長の作品からは林の作品が持っていた言いようのない怨念のようなものは殆ど感じることは出来なかった。そのクラスターが造り出すカオスの世界は、誤解を恐れずに言えば未来に対する希望の予兆のようにすら感じられたのである。それは、あくまで曇りのない合唱団のソノリテと、音楽としての愉悦感を常に大切にしているであろう指揮者の資質とによって、より明確なものとなって私には届いてきたのかもしれない。

そのような合唱団と指揮者との指向性は、モーツァルトの鎮魂曲に於いても存分に発揮されていたのではないだろうか。完璧にまで磨き上げられた声の美しさと、ひたすら明るく曲を仕上げようとする指揮者の思いによって、この曲は死者に対する嘆きの音楽としてではなく、まるで現世の苦悩から逃れることが出来たものの幸福感を描いたかのような音楽として、鳴り響いていたのではないかしらん。

そのような、圧倒的に前向きの力を持った合唱団の前では、さしたる主張を持ち得ないオーケストラは、幾分魅力に乏しく感じられたものだ。何よりも、その潤いに欠けた響きは、この合唱団の美しい響きとは明らかに異質なものではなかっただろうか。幸せなことに、合唱団の圧倒的な力は、そのようなオーケストラをも暖かく包み込んでしまっていたから、それはさしたる疵にはならなかった。本来はバセットホルンであるべき管楽器をクラリネットで代用していたのも、今の時代では到底許されるべきものではないのだろうが、その明るすぎる音色が、ここでは決して悪い結果にはつながらなかったのは幸いである。ただ、このクラリネット奏者が間奏などで時折見せる、合唱には決して寄り添わない無神経なフレージングには、少々腹が立ったものだ。しかし、この臨時編成のオーケストラに、そこまで求めるのは酷なことなのであろう。

素材としての声の美しさ、パートとしてのまとまり、揺るぎないテクニックと、合唱団として必要な資質はすべて備えているだけではなく、あふれるばかりの情熱で唯一無二の音楽を創り出しているこの合唱団からは、しばらく目を離すことは出来ないであろう。この夜の演奏会は、最初から最後まで、本当に音楽をすることの楽しさにあふれていたものだったのだから。