【2006】

ビエンチャン随一のメイン・ストリートとなるラーンサーン通り(Lang Xang Rd.)。

鉄道のない国だけに、車は重要な役割を果たす。

中央に見えるのは、ビエンチャンを象徴する「パトゥーサイ」(Patousai)。 |

|

|

|

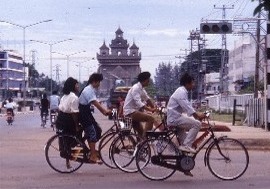

【1987】

1987年当時、車やオートバイはごくたまに見かけるほど。

ラーンサーン通りでさえ、自転車が主流だった。 |

|

|

|

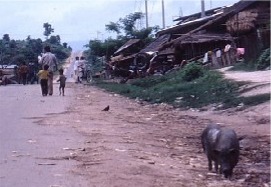

【1987】

ビエンチャン郊外に出れば、幹線道路とはいえ、豚の姿もちらほら。

道路沿いの家屋は、竹や廃材で建てられた家が並んでいた。 |

|

|

|

【2006】

「勝利の門」を意味する「パトゥーサイ」と呼ばれる戦没者慰霊碑。1960年から建設が始まった。

1980年、ラオス人民革命党は中国共産党と関係を断絶したが、1988年に関係修復。

2004年、中国の援助により周辺が整備され、「中国政府と中国人民からラオス政府とラオス人民への贈り物」と記された記念碑が建つ。 |

|

|

|

【1987】

「パトゥーサイ」の下で、お茶を飲む若者がたくさん見られた。

ゆったりとした風情に感じれたが、後に台湾を経て日本に来た中国系ラオス人は、「仕事がなく将来に希望の持てない若者たちが時間をもてあましていたに過ぎない」と告げた。 |

|

|

|

【2006】

「パトゥーサイ」頂上からの眺め。1987年当時と比べ、もっとも大きな違いは通行車両が増えたこと。

そして、町がカラフルになり、人のざわめきが聞こえるようになった。 |

|

|

|

【2006】

1980年代後半まで、ラオスとタイの間では国境紛争が続き、タイ空軍機が撃墜されたことも。

しかし今では、ラオスへ入国する外国人の最多はタイ人。色鮮やかな2階建てバスでやって来て、物価の安いラオスで生活用品を大量に買い込んでいく。

|

|

|

|

【2006】

ブッダの骨を納めるために建立したと伝えられるタートルアン(That Luang)。

ビルマのパガン遺跡、インドネシアのボロブドゥールと同じように、タートルアンも整備され公園のようになってしまった。

|

|

|

|

【1987】

今は金色に輝くタートルアンだが、この当時は黄土色だった。 |

|

|

|

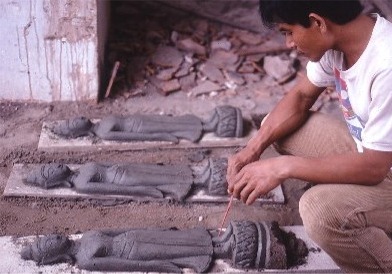

【1987】

タートルアンで続けられていた修復工事。

大半の仏像が破損し、新たな仏像作りが細々と進められていた。すべてが手作業だった。 |

|

|

|

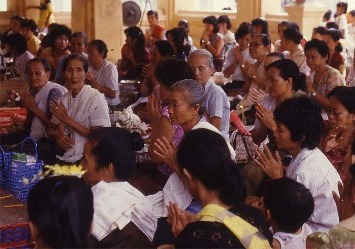

【1987】

ラオス人民革命党はマルクス・レーニン主義を掲げて一党独裁体制を築き上げたが、ラオス人に浸透する仏教までは完全に否定できなかった。

仏誕節や雨安居などの仏教儀礼当日には、功徳を積もうとする仏教徒が寺院に多数集まった。 |

|

|

|

【1987】

王政が廃止され、ラオス人民民主共和国が成立してから11年目の夏。

僧侶が寝起きする僧房内に、マルクスやホー・チミンの写真が飾られていた。 |

|

|

|

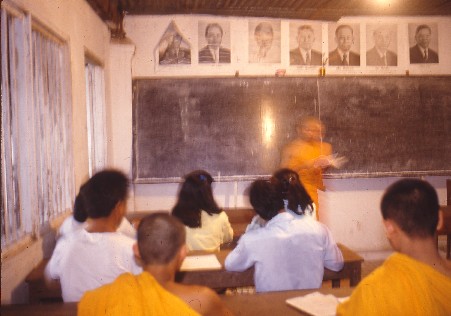

【1987】

「勉強を始めるのに、歳を取りすぎているということはない」

英語で書かれた標語が、室内に貼られていた。

境内に設けられた小屋で、僧侶が毎晩、教えていたのは英語。生徒は僧侶や20歳前後の若者たちだった。 |

|

|

|

【2006】

境内で開校する僧侶のための大学。語学や経済などの一般科目も学べる。

SANGHA(サンガ)とは、僧侶集団「僧伽」を意味するサンスクリット語。

経済的理由で教育を受けられない場合、南方上座部仏教圏では得度することで高等教育を受けることができる。ただし、男に限られる。 |

|

|

|

【2006】

陽が沈み始める頃から、ビエンチャンで一番のにぎわいとなるメコン河の川岸。

深夜まで屋台が店を開き、食事や酒を楽しむラオス人と外国人観光客でごったがえす。 |

|

|

|

【1987】

メコン河沿いのファーグム通り(Fa Ngum Rd.)は狭く、メコン河の護岸工事も行われていない。

夕方になると、川岸に屋台が数軒店を出す程度。陽が沈めば真っ暗闇の世界へ。対岸のタイの灯りがやけに明るく見えた。 |

|

|

|

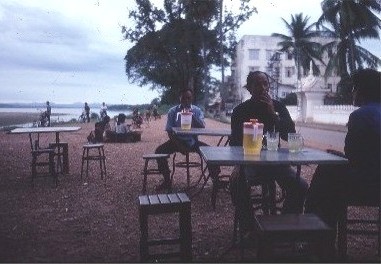

【1987】

1987年当時のメコン河沿いといえば、自転車でやって来たラオス人が、のんびりとお茶を飲んで夕涼みをする場所だった。

当時、メコン河を見下ろせる高い建物はなかった。 |

|

|

|

【2006】

メコン河に沿って伸びる通りには、外国人向けのレストランやバーが軒を並べる。

観光客に物乞いする親子の姿が目立ち始めている。 |

|

|

|

【2006】

メコン河は東南アジアの代表的な大河だけに、河原でも人々の生活が繰り広げられる。

この家族は、ゆでトウモロコシを早朝6時頃から作り始めていた。 |

|

|

|

【2006】

メコン河対岸はタイ。川幅は約1km。タイ領内の人や車が、目視できる。

パテト・ラオが勢力を伸ばす1975年以降、ラオス王国政府高官や軍人、民間人などがメコン河を渡りタイへ脱出した。 |

|

|

|

【1987】

ラオスとタイの国境となるメコン河。しかし河のどのあたりが国境かは明確には定まっていない。

ラオス人とタイ人は自由にメコン河で漁ができる。タイ側に近づくほど水深は深くなり、約6mに達する。 |

|

|

|

【1987】

メコン河の中州と水面の高低差は2mほど。しかし雨季で増水すれば中州も沈む。

大洪水の時には、メコン河の水が人の背丈ほどまでビエンチャン市内に流れ込んだ。 |

|

|

|

【2006】

ラオスの華人の中心は潮州人や広東人が多い。今も、家族や仲間内では、出身地の言葉が使われるという。

パン屋のおばさんも潮州人だと言ったが、中国の標準語にあたる普通話の発音に強い訛りはなかった。 |

|

|

|

【2006】

1353年に、「百万頭の象」を意味するラーンサーン王国が建国される。これにちなんで、現在、中国語ではビエンチャンを「万象」と表記する。

しかしラオスの華僑は中国の簡体字を嫌い、台湾や香港の繁体字を使い、「萬象」と書き記す。 |

|

|

|

【2006】

カイソーン博物館(Kaysone Museum)に立つ銅像がかなたで見えたとき、毛沢東には背広姿の銅像がない、なら、半島の主席かと思わせた。

銅像は、ラオス人民共和国初代首相のカイソーン・ポムウィハン氏。 |

|

|

|

【2006】

ラオス近代史を説く、カイソーン博物館に見学者はいなかった。

目で見えるラオスの社会主義は、このオブジェくらいだった。 |

|

|

|

【2006】

丸1日、地べたに座り、糸縒車で糸をひたすら紡ぎ続ける。

働き手は15歳くらいから20歳前後、地方からビエンチャンに仕事を求めてやって来た。 |

|

|

|

【2006】

ラオス特産品の一つが織物。

手織りの作業は繊細さを求められる。1日の成果をチェックする監視員が目を光らせていた。 |

|

|

|

【2006】

タラート・サーオ。タラートとは市場、サーオとは朝を意味する。

1987年当時、ロシア人の姿が目立った。彼らはトイレットペーパーを大量に買い込んでいた。

今はラドーの広告が掲げられ、電化製品や高級腕時計までさまざまな商品が並ぶ。タイ人観光客が必ず立ち寄る場所となっている。 |

|

|

|

【2006】

タラート・サーオも、駐車場が必要な時代になった。

数年後には、市場も写真右後方に建設中のビルに入り、ショッピングセンターに生まれ変わるという。 |

|

|

|

【2006】

1893年、ラオスはベトナムやカンボジアとともにフランス領インドシナ連邦に編入された。

市場でもフランスパンのサンドイッチが売られる。 |

|

|

|

【1987】

タイ東北部とともに、ラオスはもち米文化圏。托鉢で得られる僧侶の食事ももち米。

肉食を禁じていない南方上座部仏教圏では、僧侶が食べる食事は一般家庭料理と何ら変わらない。 |

|

|

|

【1987】

ビエンチャン郊外の市場。付近の農民が野菜、川や池でとれた魚を並べて売っていた。 |

|

|

|

【1987】

郊外では、小型トラックを改造した乗り合いバスが唯一のの交通機関

屋根の上も人と荷物でいっぱい、乗り込むのに苦労した。 |

|

|

|

【2006】

ビエンチャンあたりでは、メコン河は西から東へと流れる。

メコン河に沈む夕陽を眺めるだけでも、ビエンチャンにやって来る価値がある。 |

|

|

|

【2006】

夕陽は1時間ほどかけて、ビエンチャンの空を刻々と変化させる。 |

|

|

|

【2006】

ワッタイ国際空港を離陸直後。ビエンチャンは都市というよりも、村と呼んだほうが似つかわしいほどの規模。

バンコク行きの飛行機は離陸して2分ほどでメコン河を越え、タイ領空に入る |

|

|

|

【2006】

中国のチベットを源にビルマ、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムを経由して南シナ海に注ぐメコン河。延長4350kmに達する

左岸がラオス、右岸はタイ。 |

|