|

|

|

システムの全景。左上がAC電源部。右上がカセットデッキのメカニズム部(テープトランスポート)、下のユニットがアンプ群を収納したラック。以上3つのブロックで構成されています。

|

カセットメカニズム部を前面から見たところ。いわゆるカセットホルダーはなく、カセットは手で直接装填する方式(オリジナルのCT−910もこのやりかた)。操作ボタンはタクトスイッチによるフルロジックコントロール。操作ボタンは左からREC,REW,FF,PLAY,STOP,PAUSEで手持ちのデッキに合わせた。 |

カセットメカニズムの背面。左下の2つの丸型コネクタは、再生と録音のヘッド端子。中央がアンプ制御端子。その右が電源端子。一番右がリモコン端子。

内部の発熱量が多いのでファンがついている。

銘板や型番もついているが、1台しか作らないので製造番号はいつでも00001。 |

|

|

|

| アンプ部は左から、再生系電源、再生アンプ、ピークレベルメータ、ヘッドホンアンプ、録音系電源、録音アンプ、バイアス発振&アンプ、バイアス用スイッチング電源。右の空きユニットはマイクアンプを入れる予定だったが必要がなくなり空のまま。 |

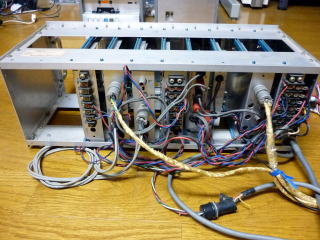

アンプ部を少し上から俯瞰したところ。基板用のガイドレールを流用して各ユニットをプラグイン式に収納している。ツマミは昔の通信機のような古典的デザインだが私の好みである。当時はテプラのようなものはなく、レタリングは面倒だったので「ダイモ」テープを貼っている。 |

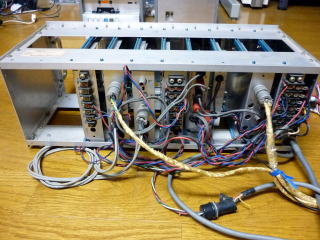

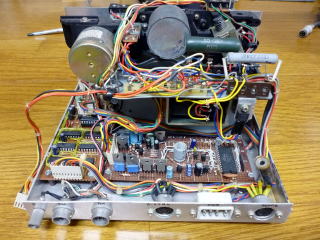

アンプ部を背面から見たところ。ユニット間の接続はカードエッジコネクタではなく配線を端子台につなぐ方式。あくまで試作なのでごちゃごちゃしていてお見苦しい点はご容赦ください。

|

|

|

|

| 各ユニットはこのようにプラグイン式に抜き差しできるが、その際は裏面の配線をドライバなどで外す必要があり、完全なプラグイン式とはいえない。 |

電源ユニット部を前面から見たところ。ここで、AC100Vからメカ用とアンプ用の直流電源を生成する。前面は電源スイッチとPLのみ。業務用っぽく見せるため落とし込みにしている。外枠は木製でパネルはアルミ板。 |

電源ユニット部を背面から見たところ。端子台からは4系統の直流が出力される。黒く見えるのはパワートランジスタの安全カバー。AC入力はメタルコンセント。 |

|

|

|

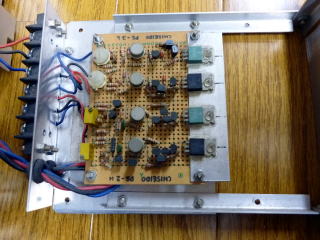

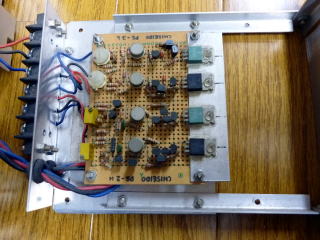

バイアス電源用に±45Vという高い電圧を発生するためのスイッチング電源部。周波数のわずかなズレによるビートノイズを防ぐため、SG3524というICを2個、発振を同期させて使用。スイッチング周波数は約700kHz。

下が正負独立の昇圧部。当時高価だった富士通の高速スイッチングTRとファストリカバリダイオードを使用し、トランスは搬送電話フィルタジャンクから取ったポットコアに巻いた。 |

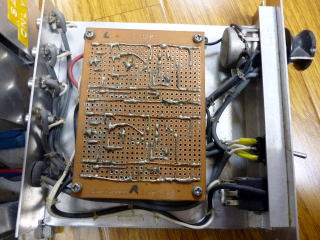

バイアス発振とアンプ。高速OPアンプLM318を使ってFET−AGC方式ウィーンブリッジ発振器で100kHzを発生、差動2段アンプ+SEPP構成のアンプで録音ヘッドに供給。左上のリレーまわりは録音・再生切替とツインT型バイアストラップ。OPアンプの右上にある白い筒状のものはヘッド直流磁化防止の為のソフトスイッチング用自作LED−CDSホトカプラ。 |

録音イコライザ+バッファアンプ。音の良さで定評のあったOPアンプLF356H+SEPPバッファで構成。ほかにモニター送り用OPアンプを付加している。

イコライズ特性は昔から音の良かったTDKのハイポジションテープ「SA」専用に調整してある |

|

|

|

| 録音系アンプに±15V、バイアスアンプに±40Vを供給するローカルレギュレータ基板。 |

モニター用ヘッドホンアンプ。なぜかこのユニットだけ基板が裏返し。数ある基板の中で最初に作ったもののためハンダ付けがまだ下手なことがわかります。(その後の基板は綺麗ですHi) |

20点LEDによるピークレベルメータユニット。上のICは対数圧縮・整流を行うμPC629C、下は沖電気のバーグラフLEDドライバIC。LとRでダイナミック点灯しているためノイズが発生し、対策として1000μFの大容量コンデンサを電源と並列に入れている。 |

|

|

|

| 再生イコライザアンプとフラットアンプ。イコライザは低雑音J−FET差動+PNP差動+エミッタホロア。フラットアンプはLF356H+SEPPバッファという構成。 |

再生アンプ系用±15Vローカルレギュレータ。基板の半分をもてあましているが、本当はヘッドホンアンプ用ローカルレギュレータを別に設けるつもりだった。 |

メカニズム部の上部カバーに取り付けた、キャプスタンモータ用水晶制御回路。源発振は4MHz。大きなICは古典的プログラマブルデバイダCD4059A。SILパッケージのICは位相比較用TC5081P。手前のDIPスイッチは回転数の微調整用。 |

|

|

|

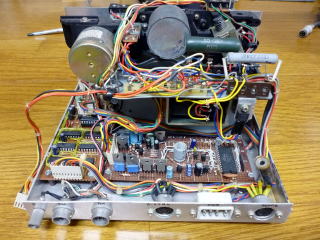

カセットデッキメカニズム部の内部写真。モータとソレノイドが2個づつ。ヘッドを持ち上げるソレノイドは大型で12V、1Aほど流れ、かなり熱くなるためファンを設けている。

手前の基板はメカコントロール回路。もちろんフルオートストップ。 |

右の大きめなICが心臓部のデッキメカコントロールLSI、TC9121P。メカニズムを買ったときおまけで付いてきたもの。このICがあったからこそこの作品が作れたといっても過言ではない。左側にはモータ、ソレノイド駆動用TRが並ぶ。基板上には当時の部品箱に大量にあったゲルマニウムダイオードも活用している。(いまとなっては貴重品) |

左のモータはキャプスタン用でFG(周波数発電機)を内蔵している。モータ単体でも回転数制御はしているが、外部回路により水晶制御してさらに正確な回転数を実現した。中央のモータはハブ駆動用で中身は単なるDCモータ。ホーロー抵抗はソレノイドの電流を制限して発熱を抑えるためのもの。でもこいつも発熱する。 |

|

|

|

もうひとつの基板は、リモコン(有線)用インターフェィスとアンプ部制御部。手前左側の薄緑色のキャン2本はジャンク箱にころがっていた三洋のゲルマニウムTR,2SB22(古い!)

音質に関係ない部分は古い部品も積極的に活用した。 |

操作ボタンは亜土電子(懐かしい)で買ったタクトスイッチ。LEDを浮かすスペーサはパワートランジスタ用絶縁ブッシュを使用。ヘッドは録再コンビネーション型で消去は小窓を使用するタイプ。駆動系は晩年のオートリバース機のように左右交互にピンチローラを押し付けるのではなく、常時2つのキャプスタンに挟まれて動く正真正銘のデュアルキャプスタン方式だ。 |

左右双方のリールハブの回転数を検出してテープ速度を計算するために取り付けたホール素子(松下電子DN838)。

修論研究ではこれを利用して早送り、巻き戻し時にもタイムコード信号を正しく復調できるようにする予定だったが結果的には別の方法に変えたので不要になってしまった。 |

|

|

|

| ハブのまわりに等間隔で6個見える黒い物体はアルミ製のリング(削り出し)に埋め込まれた回転数検出用の小型マグネット。(実は肩こり治療に使うピップエレキバン!)これとホール素子の組み合わせで両リールの回転数を測定するこの磁気がテープに影響しないよう前面パネルには鉄板を貼り付けてシールドしている。 |

消去用の発振器は録音バイアスとは独立させている。2SC959×2によるプッシュプルタイプ。発振コイルは手前の大きなポットコア(搬送電話フィルタのジャンク)を使用して低ひずみを実現。テープの種類でマイクロSWが切り替わり消去電流をコントロールする。今はなきメタルテープにも対応させている。発振周波数は一般的なカセットデッキよりも高めの100kHz。 |

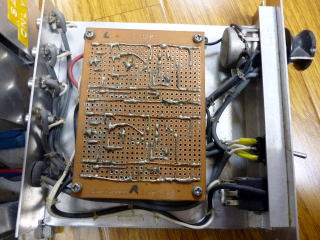

AC電源部の内部写真。右の黒いトランスがアンプ系、左の樹脂で固めたトランスがメカニズム用。ともに大阪日本橋の「スーパービデオ」で購入したもの。左のトランスは漏れ磁束が多いようで、電源部の上にデッキメカ部を乗せて使うとヘッドにハムが入る。これは失敗だった。後部にはレギュレータ基板が2枚。元祖ユニバーサル基板のサンハヤトAT−1上に作成。 |

|

|

|

| アンプ系±22Vレギュレータ基板。キャンタイプのICはなつかしの電源IC,μA723.もともと正電源用の723を負電源に使うためトランジスタ3個を加えるなどちょっと苦労した。パワートランジスタはリアパネルに取り付けたので写真では見えない。半固定VRも古いタイプ。 |

こちらはメカニズム用電源(12V、2A)、ディスクリートで構成。でも働かすとFM放送帯に猛烈なノイズが出ていたので調べるとVHF帯で発振していた。これはコンデンサ1本で解決。たかが電源回路でも侮れないことを経験した次第。 |

デッキメカニズムにカセットテープを装填したところ。機械式のテープカウンタもちゃんとついています。でも駆動用のゴムベルト(実は輪ゴム)がゆるく巻き戻しても数字が元に戻りません。 |