|

こんな荷姿で到着しました。合計 17 kg と相当な重量物です。

年末年始にかかり、発注から出荷まで3週間ほどかかりました。年末年始、ドイツ人も結構休むんだな....

|

|

手前がフロントマフラー。向こう側の黒いのが触媒付きミドルマフラーで、こちらの方が 9 kg と重い。 |

|

エグゾースト マニホールドとの接合部分の形状を確認して安心しました。

|

|

フロントマフラーの形状。 |

|

フロントとミドルの接合部分の形状。取り付け角度のブレをここで吸収できるように、Oリングが組み込まれます。

なお、手前の金具の使い方が分からない。ヨーロッパ仕様でないと対応する取り付け位置がないのでは....? |

|

向こう側が外した古いマフラー。

日本仕様には、センサー2つとカバーが付いているますが、新しいのにはない。 |

|

センターマフラーとリアマフラーの間の長さを測って、接合位置でパイプをディスカッターで切断します。

|

|

外してから分かったのですが、98年に取り替えたリアマフラーの底部に大きな穴があいていました。ビックリ!

まだ、18,000km 程度しか走っていないのに。

交換するにしても、また3〜4週間はかかってしまう。そこで、応急的に修理することにしました。

|

|

内部にフレームのある部位を2辺とする、 ほぼ正方形にホルツの 耐熱パテと 耐熱シール材を盛り、

|

|

0.8mm の鉄板を巻き、

|

|

2箇所をステンレスバンドで締め上げました。

これで機密が保てれば、また2万キロぐらいは走れるのじゃないかな....

|

|

エグゾーストマニホールドとフロントマフラーの接合部を上から見たところ。工具を操作するスペースが殆どない。

|

|

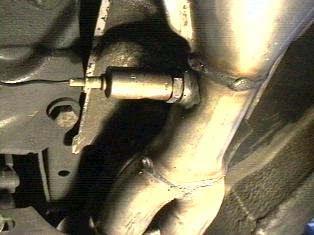

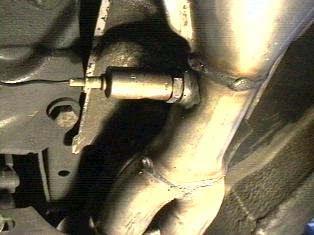

エグゾーストマニホールドとの接合部を下から見たところ。

フロントマフラーは、この部位で4個のナットで接合されているが、そのナットは高熱と振動で緩まないように、銅の合金で作られ頭がカシメてある。そのナットの山が潰れていて、ボックスレンチのどのサイズでも空回りしてナットが緩められない。

この部分を外そうと、丸1日かけて挌闘するのですが、どうしても外せない。うーん...どうしたものか。

|

|

そんなとき、「修理工場に持ち込むほかないのか...」 といういう弱音が頭をよぎる。

だがしかし、今更ここでプロの力を借りるようなことは、アマチュアとしてのプライドが許さない。

そういうときは、作業をキッパリ中断して一晩寝るのだ。

|

|

「窮すれば通ず」

むかし明治生まれの叔母が、取っておきの「格言」として言った言葉です。

どのような状況で言ったものかは定かに憶えていないのですが、人生の教訓のように妙に心深く記憶しています。

翌朝、DIT でナットカッターを購入。これで解決。

|

|

はずれた!

|

|

取り付けはいたって簡単でした。

新しい 10mm のステンレスナットで取り付けました。

|

|

ゴムブッシュ付きステーで、フロントマフラーを支えます。

|

|

フロントマフラーとミドルマフラーを“O”リングを入れて仮留めし、2本のボルトで、ボディフロアの釣り金具に固定します。

|

|

ミドルマフラーとリアマフラーを 50mm のカプラーで結合して、

|

|

リアマフラーの終端を耐熱ゴムの“O”リングでトランク下のフックへ吊り下げます。

|

|

日本仕様のフロントマフラー低部のガードは、対応する位置にねじ穴がなく、タッピングねじでは取り付けできないので、ステンレスバンドで巻きつけ取り付けました。

|

|

排気温度センサーを取り付け作業完了!

排気音は静かになりました。特に運転中の室内の音が静かになった気がします。

|