HOME>過去号>84/85号

インタビュー報告―元北竜町農協 黄倉良二さん

世代と歴史を超える農業と協同の精神

さる2月19日~20日、関西よつ葉連絡会の農産物を扱う「㈱よつば農産」の主催で、「年間予約米」の企画に関わる全国各地の米農家との交流会が行われた。20日には、北海道からお招きした黄倉良二(おうくら・りょうじ)さんの記念講演が行われた。その後、北竜町を訪れ直接伺った内容も含め、黄倉さんの体験を通じた農業と協同の原点に関わる重要な部分を抜粋し、以下に紹介する。

はじめに

黄倉さんは、北海道の北竜町農協で第8代組合長を務められ、また後に周辺の8農協が合併してできたJAきたそらちでも組合長を務められた。その意味では、生粋の農家であり農協人である。しかし他方、早くから化学肥料や農薬を使わない米作りに取り組むと同時に、率先して各地の生協との提携を進めるなど、我々が想起する農協の範囲に収まらない活動を続けてこられた。

北竜町は空知管内の雨竜郡に属し、札幌から北北東へ約100km、旭川から西へ約50kmに位置している。町の西部には暑寒別岳を中心に山々が連なり、全面積の70%が山林だ。やや古いが2005年の農業センサスによると、耕地面積は3460haで、田が2840ha、畑が559ha。総人口2376人のうち農家人口は1058人と半数近く。世帯数で見ると、総世帯数822戸のうち農家世帯数は268戸。販売農家は250戸で、専業農家が93戸、第一種兼業農家が140戸という農業中心の町である。

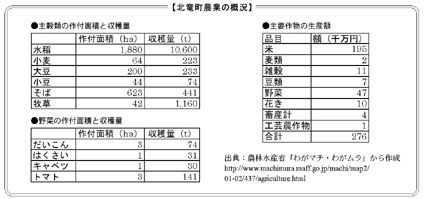

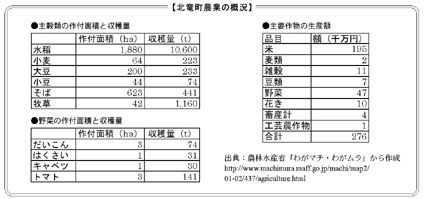

次頁の別表のとおり基幹作物は水稲だが、水田転作でメロンやスイカといった果菜類やひまわりの作付けも盛んだ。中でも、ひまわりの作付面積は全国一の100haにのぼる。もともと、環境美化と食用油の採取のために栽培を始めたらしいが、現在では年間20万人以上が訪れる観光の目玉として脚光を浴びるとともに、町のシンボルとなっている。

三つの教訓

北竜町で生まれ育った黄倉さんは、現在73歳。専業農家として今年で60作目の米作りを迎える。米作りは基本的に一年一作なので、中学校1年生から米作りを始めたことになる。もちろん、これは自ら望んでのことではない。1951年、借金に苦しんだ黄倉家は破産状態に陥り、先行きを悲観した長兄が出奔してしまったため、次男の黄倉さんが農家を継がざるを得なくなったためだ。

「その際、借金の連帯保証人になってくれたのが、当時の農協の(第五代)組合長だった後藤三男八さんです。現在の農協で組合長が組合員の保証人になることは、まずないでしょうが。後藤さんは『後継者が残ったら、俺が(保証人の)ハンコを押してやる』と言われました。」

こうして黄倉家は離農を免れた。だか、今日のような農業機械などない当時、稲作は人力と役畜に頼るしかない。中学生にとってどれほど過酷なものか、想像することすら難しい。実際、満足に学校へ通う暇もなかったという。にもかかわらず、黄倉さんはひたすら土と格闘を重ね、20年間かけて、ようやく借金を返すことができた。まさにその頃、黄倉さんは一つの転機に遭遇する。

「今でも覚えていますが、1972年11月2日、私は後藤さんに呼ばれました。後藤さんが言うには、『来年の三月で俺は組合長を辞める』と。それに絡んで、新たに農協の理事を補充する件についての話でした」。

理事候補として、後藤氏には別に意中の人がいたらしい。しかし、この頃、町の若者たちの中には、世代交代を求め、黄倉さんを理事にしようとの動きが存在した。

「後藤さんは私に、『俺は反対するつもりはない。ただし、理事に選ばれたら三つのことをしっかり守れ』と言われました。第一に『小遣いがたまったら本を買え』、第二に『やがて食べものがなくなる時代がくる。そのことを考えて、自ら農業を実践し、農協の事業計画に組み込む努力をせよ』、第三に『農協の役員をやっていると、やがて地位と名誉と金に出会うことになる。それを求める気持ちが出たら辞めろ』というものでした」。

黄倉さんとしては、とりわけ第二点、第三点が印象に残った。たとえば第二点。

「当時はオイルショックの直前ですが、日本では年間需要量の半分に相当する480万トンの米が余っていました。すでに70年には転作が始まっているほどです。だから、量の問題ではないことは分かりました。ならば質だろう、と」。

もともと北竜町には暑寒別岳連峰から流れ出る五本の沢があり、その雪解け水がもたらす冷害で、米の収量に大きな波があったという。基礎反収に対する収量偏差が激しいため、20年ほど前まで北竜町の米は低評価を余儀なくされてきた。こうした経験を踏まえ、黄倉さんは後藤氏の教訓について、収量偏差を克服し、一等米を作る努力を通じて北竜町の産地評価を上げることだ、と理解したのである。だが、実はそうではなかった。

「後藤さんの四男で、後にともに自然農法に取り組むことになる亨さんは、私にこう言ったのです。『親父が言ったのは、安全な食べもののことだよ。いまの世の中が続いていけば、食べものの量ではなく、食べものの本当の意味が見失われていくだろうと、それを心配しているんだよ』と」。

亨氏は身体が弱かったこともあり、世界救世教(MOA)の熱心な信者として、岡田茂吉の自然農法を信奉していた。もともと、北海道の自然農法はMOAの流れが中心だったという。黄倉さん自身は信者ではなかったが、亨氏に誘われる形で1973年、化学肥料や除草剤、農薬を使わない自然農法の米づくりを始めることになった。

農業とは何なのか?

自然農法を始めてしばらく後、黄倉さんは亨氏から、当時の北海道における自然農法の先達、佐藤晃明氏のもとへ、研修に誘われた。

「佐藤さんは、田んぼの畦を歩きながら、ふと立ち止まり『黄倉さん、農業とは何なのか、分かるかい』と問われました。私は答えられませんでした。もちろん、それまで20年間やってきたわけですから、体験としては分かっています。でも、言葉には出なかった。佐藤さんは、またしばらく畦を歩いて立ち止まり、こう言われました。『黄倉さん、いろいろな農業があるけれど、農業の基本は人間の安全な食料を生産することだよ。ただし、それは難しいことだよ。一人では成し遂げることができないんだよ』と」。

黄倉さんは佐藤氏との出会いによって、改めて農業の意味を問い直すともに、その深淵に目を開かされた。実際、それまでの黄倉さんの基礎反収は、およそ9~10俵。ところが、自然農法を始めた当初は反収5俵に足らず、10年ほど経ってようやく8俵あたりまで戻ったという。

「なぜ戻ったのか、その確たる根拠は未だに掴めてはいません。経験の蓄積はともかく、有機農業、自然農法は技術体系としては未確立なのが実情でしょう。私は水稲6反から始め、徐々に増やして現在は息子が14町やっています。そのうち有機JASが5町、あとは各段階の特別栽培です。このあたりでは、薬をやらないと6月にドロオイムシで田んぼ一面が真っ白になる。これを我慢できるかどうかが関門です。だから、毎年6月はできれば田んぼを見たくないんです」。

もちろん、困難なのは技術的な面だけではない。佐藤氏の「一人では成し遂げることができないんだよ」という言葉に関わる問題だ。

「日本の有機農業や自然農法では、各地に卓越したリーダーがおられます。いずれも創生期から道を切り開いてきた方々です。こうした皆さんは口々に『普及所は駄目だ、農協はなっとらん、役場は応援してくれない、県は何も分かってない』と言われます。周囲に理解されない中で苦労を重ね、卓越した技を確立されたことはよく分かります。しかし、安全な食を提供することは、一人では絶対できません。とりわけ水をどう守るかが大きな課題です。農民の魂を磨くこと、後継者につなぐこと、これは個々の農家の努力で可能でしょう。しかし、そのための基盤である山と木と水を守ることは、個々の農家だけでは不可能です。その点を抜きに、『俺がやった』では済まない。地域全体で取り組まなければダメなんです」。

とはいえ、北竜町も当初から町一丸となって取り組めたわけではなかった。なるほど、北竜町は70年代以降の列島改造ブームの中でもゴルフ場やスキー場の開発に手を染めず、農業中心の町を貫き続けた。だが、町全体で農業の中身を問い直す機運が高まるのは、80年代中頃からだという。

きっかけは、当時の農協青年部が消費者に直接働きかけるべく、86年から米の無償配布を通じて札幌の業者や札幌市民生協(現コープさっぽろ)との交流を始めたことだ。生協の会員に意見を聞くと、必ず返ってくるのは「安全な食料を生産してほしい」との意見だった。

「ある時、青年部長の佐藤稔君から『黄倉さん、安全な食料を作るにはどうしらいいべ?』と尋ねられました。私が自然農法で米を作り、それを生協に卸していたのを知っていたからでしょう。そこで、私は『一番難しいことをしたらいい。除草剤を使わないでやってみたらどうだ』と言いました。すると、彼は青年部で80人ほどを集めて緊急懇談会を開き、一戸あたり一枚(4反)の田んぼで除草剤を使わない稲作を提案したんです。最終的に70人くらいが参加したようです」。

87年には九州の共生社生協(現グリーンコープ)から直接の要請もあり、青年部は除草剤を使わない米作りに踏み切る。とはいえ、実際にやってみると、雑草に追われる毎日である。見るに見かねて、父母や祖父母が草取りを手伝う。ところが、先行世代は慣れているため、若者の何倍も草を取る。こうして、若者たちは農業がどれほど大変なものか実感すると同時に、先行世代にも若者たちの試みを理解する素地が生まれたと言える。

その上で、青年部は88年、日本初の試みを行った。当時、全国の農協では毎年行われていた米価要求大会を止め、その代わりに「国民の命と健康を守る農民集会」を開こうと提起したのである。米価要求大会は、単協から都道府県、そして全国大会という形で、国に生産者米価の引き上げを要求するものであり、農協運動の柱の一つだった。

「組合長が大慌てで相談にきました。訊いてみると、青年部は『自分たちは安全な食料を生産する実践をしているから、それを訴えたい』とのことです。私としては大賛成ですが、全国で北竜町農協だけが米価要求大会をやめるといえば、町の中にも反撥は少なくないでしょう。だから、青年部の意見だけでなく、従来通りの米価要求の内容も含めて提案し、農民集会の中で集会の性格を決める形したのです。それでも、たぶん猛烈な反対の声が出るものと予想していました」。

ところが、予期せぬ出来事が起こる。青年部が提案するや否や、町一番の長老が手を挙げ、「よし、若い者でやってみろ。応援してやる」と言ったのだ。議長が質疑を諮る間もなく生じた椿事に、400人近い参加者は黙ったまま。ようやく議長が会場に意見を求めると、返ってきたのは満場の拍手だったという。こうして、北竜町の農業が目指す方向は、明確な像を結び始めた。

町全体での取り組みに向けて

とはいえ、青年部の取り組みだけでは「安全な食べもの」の生産を確保することはできない。できるだけ広範囲なものにしていく必要がある。

「大分県大山町、宮崎県綾町、佐賀県三日月町、山形県高畠町、この四ヶ所には何回も足を運んで勉強させていただきました。いずれも、町と農協と町民が一体になっている。そうした姿に学ぶ中で、北竜町でもどうすれば町を挙げて、町全体の協力を仰いで取り組むか、それがなければ農業は守れないということを常に考えていました」。

そんな黄倉さんの問題意識も背景に、北竜町では1990年、制度や機構を通じて、青年部の取り組みを定着させる試みが立て続けに行われた。

●記念講演での黄倉さん

まず、同年10月に北竜町農業委員会が憲章を制定し、その中に「土と自然と緑をはぐくみ、そして豊かな水を確保し、わが郷土に夢と希望のもてる生産性の高い(人間の安全な食料を生産する)農業の育成に努めます」との文言が記された。

また11月には、土地改良区が「豊かな環境、稔りの農村」と題する宣言を公表した。その中で、土地改良区の役割は、単に水路を保守管理して水を分配するだけではなく、北竜町を支える「自然と緑を育み、きれいな水を確保し、安全な農産物生産に努めます」と明記されている。

さらに12月には、町議会で町長提案として、「国民の命と健康を守る安全な食糧生産宣言の町」が決議された。これは、北竜町のアイデンティティが安全な食べものの生産にあることを町全体で、つまり農家だけでなくサラリーマンも商工業者も認める形で宣言したことを意味する。

もちろん、農業技術の面でも工夫が必要だ。

「有機農業や自然農法は一挙に達成できるものではありません。長続きするためには無理はしないことが重要です。だから、私は若い人には、『無理をするな。10年で1歩。15年で1歩。20年でまた1歩前進する。そういう農業を目指すべきだよ』と言っています」。

こうした考えは、着実に受け継がれている。黄倉さんの後継者である小松正美氏(JAきたそらち北竜地区代表理事)を中心に、2003年から水稲に使用する農薬の統一にむけた取り組みが行われた。04年には「うるち米生産組合」が設立され、北竜町の水稲生産農家220戸すべてが加入し、なおかつ使用農薬の統一も実現した。その結果、05年には、北海道の慣行栽培で使用される化学合成農薬の使用成分数22成分を11成分まで減らすことができた。

加えて07年には、米トレーサビリティ制度の実施を睨み、「生産情報公表農産物JAS規格」を取得するとともに、包装袋のロット番号からネット上で生産者や栽培履歴の詳細を確認できる仕組みが始まった。

これらの取り組みを栽培技術面で牽引してきたのが、かつて青年部長として除草剤を使わない米作りを呼びかけた佐藤稔氏である。佐藤氏は08年、地域活性化につながる優れた技術を持つ農業者として、農水省が制定した第一回「農業の匠」に選ばれている。

「彼らがこれから目指しているのは、町全体で栽培工程の統一を図ることです。具体的には、現在は個々に任されている栽培履歴についても、農協が責任を持って記帳する。これは農家の高齢化が進んでいることを踏まえた対策です。現場で忙しい高齢者が栽培履歴を何から何まで記帳するのは、実際には難しい。だから、農家と合意した上で、農協が肥料や農薬について掌握し、どこから調査されても栽培工程では同じですよ、という形を作ろうとしているんです」。

「常識」に抗する根拠

話が先に進みすぎたので、元に戻そう。黄倉さんが後藤三男八氏から受けた教訓の三つ目、すなわち「農協の役員をやっていると、やがて『地位と名誉と金』に出会うことになる。それを求める気持ちが出たら辞めろ」である。

「当時の私には一番簡単なことに思え、後藤さんに『そんな気持ちになることはありません』と答えました。すると後藤さんは、吸っていた長いキセルで私の頭をぶん殴り、『ばかもん!』と一喝されました。実は、本当に一番難しかったのは、これでした」。

先の米価要求大会とも関わるが、戦後とくに高度経済成長期、農村では労働者世帯の所得上昇に釣り合う所得の上昇が大きな課題だった。そのための対策として、農協系統が中心になって農村票をとりまとめ、いわゆる農林族議員を通じて官僚に影響を与えた結果、基幹農産物とりわけ米に対する価格支持や、各種の補助金や補助事業が行われた。もちろん、その中には農業や農村にとって実際に役立つものもあっただろう。しかし、よく言われるように、ばらまき行政や利益誘導へと至った例も少なくない。

1995年、半世紀以上続いた食糧管理法が廃止され、各地の生産者は政府の管理なしに米を売ることができるようになったが、一方で、生産から出荷にわたって品質を維持するため、さらなる設備投資が求められることにもなった。この時期、町全体で安全でおいしい米を作る努力を重ね、生産量や品質の向上を果たしてきた北竜町農協もまた、米を保管・管理する低温倉庫二棟を新たに建設する必要に迫られた。

ちょうど専務理事になった翌年、農協の財政は厳しく、黄倉さんは大いに悩んだという。当時、北海道の農協で施設を建てる場合は、ホクレンの子会社が設計して見積額を出し、もちろん入札はするものの、基本的に95%以上で落札するのが慣例だった。国の補助事業として40%程度の補助が見込めたものの、それも元を正せば組合員も含め町民すべてが納めた税金である。できるだけ安いに越したことはない。

「伝手をたどって相談した結果、見積額のおよそ半額でできることが分かりました。だから、それに少し上乗せして、53.5%という入札の上限額を出したのです。もちろん、ホクレンや子会社からは『非常識だ。落とす会社などあるわけない』と怒られました。しかし、それでも押し通し、すったもんだはありましたが、一棟は53.5%、もう一棟も56.8%で作ることができたんです。さらに別の施設は、最初からホクレン抜きでやりました」。

これまでの「常識」からすれば、こうした補助金の出るような事業の場合、発注元の農協も、監督責任者の役所も、受注先の企業も、いずれも自分の腹は痛まず、あえてシビアな数字を持ち出す必要もない。むしろ、金額を膨らませた分だけ、それが接待の原資になったり、場合によってはキックバックに使われることもある。たしかに不合理なものだが、既存のしがらみの中で「常識」に逆らうのは容易ではなく、何時しかそれを疑うこともなくなってしまうのだろう。

だが、黄倉さんは組合員や町の人々にとっての利害を根拠とすることで、「常識」に抗することができた。後藤氏の教訓の賜物と言えるが、「常識」の側からすれば大きな脅威だろう。

「そのせいかどうか知りませんが、私は北海道の中央会とホクレンの役員には一回も就たことがありません。どうやら、北海道で17年間も農協の常勤役員をしていて、中央会とホクレンの役員にならなかなったのは、私だけだそうです」。

「力を合わせるしかなかった」

ところで、黄倉さんに含蓄ある教訓を授けた後藤三男八氏とは、一体どんな人物なのか。それを知るには、北竜町の成り立ちに遡る必要がある。

北竜村(1961年に町制施行)は1893年、千葉県印旛郡埜原村からの団体入植を起源としている。これ以降、本州各地から入植者が現れ、開拓が行われていった。その中で、大正時代の初め、小樽の海運業者として著名な板谷宮吉の板谷商船を地主として、北竜町の約1000ヘクタールに板谷農場が開設された(現在も「板谷」の名は北竜町の地名に残っている)。

この板谷農場で支配人を務めたのが、後藤氏の姉婿にあたる北政清氏である。役職の示すとおり、北氏は当初は地主に代わって小作人を管理し、農場を運営する立場だった。しかし、後に地主側と対立して農地解放運動に身を投じ、小作人のとりまとめ役として板谷農場産業組合をつくることになる。この過程で、後藤氏は北氏に呼び寄せられる形で、同産業組合に勤務する。北と後藤を中心に、苦難の中で続けられた産業組合の運動は、開拓入植者主体の三和産業組合との合併を経て、その後の農業会へ、さらに戦後の農協へと引き継がれる。北氏は北竜町農協の初代組合長を、後藤氏は1955年から1973年まで6期18年間、第5代組合長を務めることとなった。

●北竜町農協の功労者(左から、後藤、北、加地の各氏)

「ここで産業組合が作られたのは、なぜだか分かりますか。それは、ここが貧しい村だったからです。百姓10戸のうち3戸は肥料・味噌・醤油が買えても、あとの7戸は買えないような状況で、その3戸が『自分たちさえよければ』と振る舞えば、村そのものが立ち行きません。だから、十分とは言えないまでも等しく物資が行き渡り、地域が全体として暮らしていけるように、皆が力を合わせるしかなかったのです」。

雪解け水によってたびたび冷害をもたらしていた水環境の改善が行われたのも、後藤組合長の時代である。1964年から12年かけて、構造改善事業として圃場整備が取り組まれたのだ。これによって、田んぼ一枚を四反に区画し、集水暗渠を設置して用水と排水を分けることが可能になった。おかげで米の収量偏差は克服され、産地評価も高まると同時に、メロンやスイカなどの果菜類も作れるようになった。後藤氏の功績は、これ以外にも数え切れないという。

「後藤さんはもともと田んぼを6町くらい持っていたのに、亡くなられたときには全く残っていませんでした。おそらく、組合長時代に何人か連帯保証人のハンコをついたのだと思います。もちろん、本人はおくびにも出しませんでした。でも、私の家が借金まみれで困窮していたとき、連帯保証人のハンコを押してくれたのは後藤さんです。たぶん、他にも同じようにハンコを押し、田んぼを手放す結果になったのではないかと思います」。

次世代へどうつなぐか

実は、黄倉さん自身も組合長時代、複数の農家とくに新規就農者の連帯保証人になっている。

「(JA全中の)全国監査機構や道庁の担当部局から、『組合長失格だ』『組合員が倒れたら誰が弁済するんだ』と叱られました。そうかもしれません。しかし、新規就農者はほぼ裸一貫でやってきます。施設や農地を確保するには当然お金が必要ですが、そもそも担保などありません。」

組合員の負担を減らし、町全体の生産条件を維持して行くには、意欲のある担い手、新規就農者の存在が欠かせない。黄倉さんの働きかけもあり、北竜町では1992年、新規就農者の受け入れに関する条例が作られた。組合員の農家で2年間実習をすることを条件に、その間は町が月10万円を支給するものだ。現在9人が定着して農業を営んでいるという。

「ところが、意欲のある担い手、新規就農者たちが一番大変なんです。彼らは規模を拡大して経営を安定させようとします。後継者がいなくて離農する人の分も受け継いでやろうとする。町や農協としてもそれを期待しています。でも、だからこそ苦労するんです」。

北竜町は農家一戸あたりの平均経営面積が12町ほどで、北海道の中ではそれほど大規模とは言えない。だか、黄倉さんとしては、あまり規模を拡大させたくないのが正直なところだという。

「規模を拡大するには、それに見合った施設や機械が必要になります。制度資金を借りて25年で償還するとしても、施設や機械への投資が増えるため、負債も増えていく。担保となるのは農地です。しかし、ご存知のように、農地価格は下落の一途をたどっています。その結果、債務超過になるんです。経営能力があって単年度収支を償えても、債務超過になってしまう」。

貸し手の金融機関にとって、債務超過は不良債権である。この間の金融改革もあって、金融機関は自己資本比率を高めるよう迫られている。そのため、公庫といえども最悪の場合には担保を償却することになる。そうなれば、借り手の農家は、いくら意欲と技術があり、単年度の経営が順調でも、農地を取り上げられ、離農を余儀なくされる。

「その農地はどうなるか。買い手がなければ、最終的には競売にかけられ、担保価格の一割から五割で落とされてしまう。たしかに公庫は不良債権を削れますが、償却したのは国の税金です。結果的に税金の無駄使いなんです」。

たしかに、機械的に数字で判断するのでは、一般の金融機関と変わらない。むしろ、担い手の経営能力や農業への姿勢を踏まえ、長期的な視点で経営が成り立つよう支援すれば、担保を捨て値で損切りすることもなく、農業・農村の持続にも役立つはずだ。

「生産費を償えるだけではダメです。農業経営を持続するためには、再投資・再生産にまわすための経営余剰が確保できなければならない。それができるまでは返済を棚上げするような制度ができれば、後々には元金も利息も償還できるから、むしろ税金を無駄使いしません」。

実際、黄倉さんは農林中央金庫に対して、北竜町における15町以上の担い手四軒を対象に、過去5年間の土地投資、施設投資、機械投資、経営状態を示し、単年度収支は償える優良な経営を行いながらも再投資の資金までは確保できない現状を説明し、試験的に返済を10年間棚上げするような仕組みを作るよう要請した。しかし、農林中金側は言を左右にし、5年以上経ったいまも具体化の方向性は見えないという。

食べものはいのち(生命)

「私はよく、『あなたの最も大事なものは何ですか』と質問します。皆さん、なかなか答えられません。だから続けて『地位ですか、名誉ですか、金ですか』と尋ねます。そこで初めて『いのち(生命)だ』と分かる。では、そのいのちはどうやって守りますか。医学や科学がどんなに進歩しても、食べものがない限り、いのちは守れません」。

黄倉さんは長きにわたる活動を通じて、「食べものはいのち(生命)」であり、農業はいのちを産み出す業であること、ただし、農業は豊かな環境なくしては持続できず、そのためには地域全体が助け合い、自らの業と豊かな環境を次世代へ継承していかなくてはならないこと、等々の確信を得るに至った。

「私が常勤役員になってから、合併農協でもずっと言い続けてきたことは、『わが農協は、いのち、食糧、環境を守り育むことに努力する、それによって組合員の暮らしを守る』。これは、私が先人から受け継いだ協同組合運動の原点です」。

この間の世界や日本の状況を見るにつけ、こうした確信はますます深まっているという。

「食糧価格の世界的な高騰が報じられ、食糧への不安が拡大しています。しかし、これはいまに始まったことではありません。すでに1992年の地球サミットでは、何事にも先駆けて地球規模で取り組むべき四つの課題が提起されました。すなわち、①爆発的な人口増加を抑える努力、②飢えと貧困の克服する努力、③全ての人々が環境を保全する努力、④食糧生産条件を確保する努力、です。その後の京都議定書や生物多様性条約も、突き詰めればここに至ります。この四つを解決しない限り、人類は生存は不可能です」。

黄倉さんによれば、こうした課題に取り組むためには、営利企業だけでも、国家の統制だけでも十分とは言えないない。むしろ、仲間が助け合っていのちを守ることを原点とする協同組合運動の連携こそが大きなカギになるはずだという。

「最近では、誰もが食べものに不安を感じています。しかし、スーパーに行けば何でも売っている。頭では不安を感じながら、食べものがなくなるとは思っていません。日本の農業が衰退しても、お金があれば世界中から物が買えると思っている。しかし、山が荒れ、木がなくなり、水が汚染され、誰も土地を守らなくなったら、どうしますか。そうならないために、生活者と生産者が力を合わせて、山と木、水と土を守っていく必要がある。協同組合運動の役割は、そこにある。だから、私は生協と取り引きしてきたんです」。

だが、残念ながら、協同組合運動の当事者が必ずしも自らの役割を自覚せず、まして、それを社会に訴えることもできていないのが現状だ。

「最近は農協とは何なのか、答えられる人が少なくなってきました。あるジャーナリストの話では、各地の農協を訪問して、組合長に『農協って何ですか』と訊くと、ほとんどは事業規模を答えるそうです。農畜産の販売高や金融の取り引き高ですね。でも、それは農協の意味ではない。そこが分からない人が組合長をやっている」。

黄倉さんは組合長時代の17年間、生花の出荷が始まる朝4時半には必ず現場に出ていたという。農家にとって、それまでの苦労が報われると同時に、最も緊張する瞬間、その出荷時に農協の責任者が不在では組合員の信頼は得られない、との考えからだ。出荷に立ち会い農家と言葉を交わす中で、農協は何をすべきか考える。それこそが農協の原点であり、意味なのだろう。こうした日常の積み重ねがない限り、農協と組合員の関係は、集荷農家と集荷業者の関係に過ぎなくなる。だからこそ、財界や都会に住む者だけでなく、農家自身からも農協不要論、解体論が現れるのだ。

「しかし、農協を解体して、販売・購買、共済、信用に分割したらどうなるか。たとえば、JAきたそらちは100万俵の米を集荷できますが、各事業がバラバラの場合、100万俵を集荷する資金は市場で調達しないといけません。担保は、おそらく組合員の農地になるでしょう。農協不要論、解体論は、結局そこに行き着くんです」。

●JAきたそらち北竜支所の米関連施設

問われる協同組合間連携

もちろん、集荷した米が希望の価格で売れれば、とりあえず問題はない。だが、何かの拍子で予定の収入が得られなければ、最終的には担保となる農地を手放さざるを得なくもなる。そうなれば、影響は生産者にとどまらない。

「食の安心・安全は、規範を作り、法律を作って取り締まることでは担保できません。消費者・生活者が最も安心するのは生産条件の品質管理、つまり山と木、水と土が守られていることです。それは世代と歴史を超えて初めて可能になる。いのちも同じです。先祖から子孫へ、山と木と水と土を守り、百姓の魂と技を磨きながら、それを受け継ぐ担い手を作っていく。これこそが安心・安全の担保なんです」。

どうすれば、こうした意味での安心・安全を伝えられるか。黄倉さんは生協とのつきあいの中で、繰り返し考え、実践してきたという。

「産消提携の具体的な取り組みとして、農作業が一段落した秋になって生協組合員との交流を積極的に進めました。じっくり見てほしいので、農協で経費を持って泊まってもらいました。まずは北竜町の田んぼの水源となるダムを見てもらいます。紺碧の水です。それから青年部の田んぼと畑を見てもらう。そして夜の懇談会。本州の生協の場合、必ず町長を呼んで挨拶をしてもらいます。簡単に挨拶した後、町長と組合長は引き上げ、あとは青年部と生協の組合員とで、酒を酌み交わしながら本音の話し合いをする。当時は生産者に対する消費者の信頼は薄かったので、厳しいやりとりにもなりました。でも、むしろ喧嘩するぐらい腹を割って話をすべきです。その上で、翌日に帰る際にはもう一度、田んぼと畑と水源を見てもらう。これを何回も繰り返すことによって、生産者個人や北竜町の農業への信頼が生まれていくんです」。

だが、悲しいかな、こうした関係が長続きするとは限らない。農協が自らの役割を見失ったのと同じく、生協も時代を経る中で協同組合としての内実を失い、一般の流通業者と変わらない態度を示してくる場合もある。そうなれば、協同組合間の連携も、商品の売り買いに過ぎなくなる。

「最近では、生協からは組合員よりも、検査員がよく来るようになりました。専門的な知識を持った人たちです。出荷から検査、保管を経て出庫まで、あらゆる台帳を調べて確認します。おおむね『しっかりやってらっしゃいますね』と言われますが、私は不思議で仕方がない。日本の農家の平均年齢は65歳以上が6割を超える、と言われています。そうした高齢者が朝から晩まで働いて、夜になって完璧に記帳できるかと言えば、現実にはできません。私も全部やれと言われれば、音を上げる。そうした実態を知ってか知らずか、台帳を見ただけで大丈夫と思えるんですかね」。

もちろん、黄倉さんは、実態がデタラメだと言っているわけでも、農家側の事情を丸飲みせよと言っているわけでもない。必ずしも取り決め通りに行かない現実がある以上、互いにそれを共有し、ともに対応を考える必要がある、という意味だ。この点で、北竜町の農協としては、先に見たように、農協による統一的な管理・記帳の仕組みを考えているが、受け手の生協との信頼関係が基礎になければ、その仕組みも機能しない。

「相互の交流を通じて、お互いの事情を知ること。これが協同組合間連携ではないでしょうか。膨大な手間とコストをかけて書類を作り、来るのは検査員だけ、お互いの信頼は書類を通じてしか確認できないというのでは、あまりに寂しすぎる。しかし、それが現実の一面でもあるんです」。

かつて生協や産直組織は、生産者と消費者が直接つながること、そのための場を提供することを独自の役割と任じていた。しかし、さまざまな要因はあるにせよ、そうした独自の役割は徐々に、専門家による分業や、副次的業務へと変わっていった。仮に、それで売り上げや外面は取り繕えたとしても、職員や組合員、組織の変質は防ぎ難く、結局は自らの首を絞める結果になるはずだ。

とはいえ、黄倉さんは希望を失ってはいない。

「あと5年ぐらいは、まだ働ける。その間に、後藤さんをはじめとする先達が考えていたこと、参考にさせてもらった四つの地域がやってきたことの真髄が、少しは分かるかもしれません。農業は、それくらい深い。世代と歴史を超えて、いのちを守り育む仕事だからです。後藤さんや佐藤さんのやってきたことは、亨さんや私がどうにか受け継ぎました。そして、亨さんや私がやってきたことは、小松君や佐藤稔君が受け継いでくれました。そして、いま彼らは私の息子たちを教えている。こうした継承こそが協同組合運動だと思います」。

さいごに

冒頭に記したとおり、黄倉さんの記念講演は、㈱よつば農産が行っている「年間予約米」を盛り上げるための企画の一環として行われた。

2004年に始まった「年間予約米」は、関西よつ葉連絡会の消費者会員が一年間、特定産地の米を予約することで米農家の生産を支え、それを受けた米農家は丹誠を込めた米を育てることで消費者会員の食を支える、産消提携の取り組みである。

とりわけ今回は、各生産者が㈱よつば農産の職員や関西よつ葉連絡会の職員と交流するだけでなく、いくつかの配送センターで会員と交流し、自らの米作りに対する考えや苦労などを直に伝える試みが行われた。その意味で、黄倉さんのお話を聞くのにふさわしい催しだったと言えよう。

その甲斐あってか、今年の年間予約米の予約受け付けは順調な伸びを見せていた。ところが、過日の東日本大震災に伴う福島第一原発事故の影響で、顕著な変化が生じたという。すなわち、東北地方の産地に対する予約が急に止まり、関西以西の産地に対する予約だけが増えたのだ。

こうした状況をどう捉え、どう突破していくのか、現時点で確たる結論があるわけではない。しかし、黄倉さんのお話にあった農業と協同の原点を踏まえつつ、次につないでいける教訓を見い出していかなければならないだろう。

【参考資料】

田中保『後藤三男八伝』北竜町農業協同組合、1994年

上之郷利昭「コメと日本人と伊勢神宮」第43回~第45回、『歴史街道』1997年3月~5月、PHP、所収

©2002-2012 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.