���Ȃ��́u�����v�͂ǂ��ł����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2004.10.29

2004.08

���N�����ۂ�58�� / ������u�}�C�X���[�v����������@

0.

�Ȃ��A�l�͖����?�@�@-----�����̖���

���Ă���Ɩ����Ȃ�܂����A�l�͑̂��x�߂邾���ɖ����Ă���̂ł��傤��?�@�����̖ړI�͂��ꂾ���ł͂���܂���B���́A�]�̂��߂ɂ������Ă���̂ł��B�l�ɂƂ��đ�Ȃ̂́A���́u�]�̐����v�ł��B�ӎ���m�\�A�L���Ȃǒm�I�������s���]�́A�N���Ă������x�܂邱�Ƃ͂Ȃ��A�]���\���x�߂Ă��Ȃ��ƁA�u�̂��x�߂��v�Ƃ����������͓����܂���B���������āA�������Ƃ邱�ƂŔ]���x�܂���K�v������̂ł��B���̂悤�ɁA�����ɂ́A�]��[�����点�Đ��_�I�Ȕ���������Ƃ����傫�Ȗ���������܂��B

�܂��A�[���������ɂ́A���⌌�t�̐V��ӂ����ߍזE�̏C�����菕������u�����z�������v�Ƃ����镨�������傳��܂��B�����z�������̕���Ƃ�������������A�����͐l�ɂƂ��đ�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�u�Q��q�͈�v�Ɛ̂��猾����R���́A�����������z�������̕���𑣂��Ƃ����_����Ȃ̂�������܂���B���̂悤�ɁA�u�����́A�S�Ƒ̂̌��N�ȏ�Ԃ�ۂ��߂Ɍ������Ȃ��v�Ƃ�����Ȃ̂ł��B

�@

�����E�o�����Y�������u�̓����v�v

���z�̌��Ƌ��ɖڊo�߁A��Â��Ȃ�Ζ����Ȃ�Ƃ������悤�ɁA���R�ɏ��������T�C�N�����u���̃��Y���v�Ƃ����܂��B���̃��Y���́A�]�̒��́u�̓����v�v�ɂ���č���A�����E�H���E�����Ȃǂ̐������Y�����R���g���[������Ă��܂��B

�l�́u�̓����v�v

�͔]���̎��������ɂ���A����Q�T���Ԏ����ł���Ƃ����Ă��܂��B�u����͂Q�S���Ԃ���Ȃ���

?�v�Ƃ��v���̕�������������ł��傤���A���͎������́u�̓����v�v�̃��Y���́u���v�ɂ���Ē��߂���Ă���A�ڂ��犴�m���ꂽ���R���̏�]�ɒ��Ԃł��邱�Ƃ�`�B���A�Q�T���Ԃ��Q�S���ԂɃ��Z�b�g���Ă���̂ł��B�������A�̓����v�ɂ���ăR���g���[������Ă���A����̃��Y���ɍ��킹�Ċ����Ƌx���̃��Y��������āA���鎞�Ԃ��ݒ肳��܂��B���̂悤�Ɂu�̓����v�v�Ɛ����ɂ͐[���ւ�肪����A�u�̓����v�v�ɂ���Ď������̐����E�o�����Y���͍���Ă���̂ł��B�������A�����̗l�X�Ȏ����s�K���Ȑ����E�X�g���X�Ȃǂ̐S���I�ȉe����������āu�̓����v�v�����킹�Ă��܂��A���N�����Ȃ��A���Ԃɖ����Ȃ�A��ɖ���Ȃ����ƂȂ��Ă��܂��܂��B���̐����E�o�����Y����Q�͓�̃^�C�v������B

A,

��������ޏnj�Q��̊��������S�ő啝�ɐ������ԑт��Y���Ă��܂��A�u�A�Q�͒����v���Ɛ������ԑт��x�����ԑтɌ�ނ����܂܂̏�ԁB�����钋��t�]�����������K���������l�ł��B

B,

��Q�S���Ԑ����E�o���nj�Q�P���Q�S���Ԏ����ɒ��߂���̓����v�̓������s�K���E�s�\�ɂȂ�Q�T���Ԏ����œ������Ƃŏ������������Ԃ��x���Ȃ��Ă����^�C�v�ł��B����́A�s�K���Ȏ��ԃV�t�g�ł̎d���̐l�A�ސE��̍���ҁA�]��Q�̂���l�ɋN����Ղ��Ƃ����Ă��܂��B

�@

2.

���̃��Y���𐮂��悤������������邽�߂̂P�Ƃ��āA�̓����v�𐮂��ċK���I�Ȑ��̃��Y������邱�Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̃��Y���𐮂���ɂ́A���̂��Ƃ��ǂ��Ƃ���Ă��܂��B

�@���̋N�����Ԃ����Ƃ��āA���܂������Ԃɑ��z�̌��𗁂т�B

�A���ԁA�Ȃ�ׂ��O�o���đ��z�̌��𗁂т�B

�B�����K�x�ɑ̂����B

�C������肵�����ԂɐH�����Ƃ�B

�@

3.

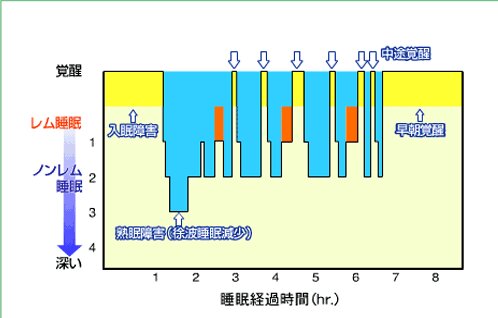

�����̃��J�j�Y���������̐����́A�[������́u�m�����������v�Ɛ���́u���������v�Ƃ����A���ꂼ�ꐫ���̈قȂ�Q��ނ̐�������\������Ă��܂��B�܂������ɂ��ƁA�m����������������A���Ƀ��������ֈڂ�Ƃ����悤�ɁA���̂Q��ނ��P�Z�b�g�ƂȂ�J��Ԃ���܂��B���̎����́A��

90�������ň�ӂɂS����U��J��Ԃ���܂��B���̂Q��ނ̐��������݂ɖK��邱�ƂŐ��_�I�ɂ��A���̓I�ɂ������b�N�X���x�{�ł���̂ł��B90���Ԋu�ŌJ��Ԃ�����܂��B�܂��A��������̂́A���������̎����ƌ����Ă��܂��B�m����������

�S�g���ɐ[������̏�ԂŁA�]�̋x�e�ɖ𗧂��Ă���u�]�̋x�e�v�ɖ𗧂��A��]�̔�J���}��܂��B�����Ďd���Ȃ��Ƃ��ɂ͂ق�̏������邾���ŃX�b�L������̂͂��̐����̂��߂ł��B��������Ɍ���A���͂قƂ�nj��܂���B���肪�[���Ȃ�ɂ�Čċz���▬�������Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��A��������̃m�����������́A�P���̂����Ő����z����������ԑ������傳��邱�Ƃ���A�S�g�̐�����C���E��J�������ɍs���Ă���ƍl�����Ă��܂��B

�m�����������̑�P�i�K�́A�n�����̗ǂ����������߂܂��B����̑����ɐQ�t���������ƁA�u�悭�Q�ނ�Ȃ������v�ȂǂƏn�����������邱�Ƃ��o���܂���B�@�@

��������

�̂̋x���̖�ڂ��ʂ����A�̂̔����Ƃ�B�̂̓����b�N�X���ċx��ł��邪�A�]�͂܂��������Ă����ԂȂ̂ŁA�ዅ���������Ƃ�����܂��B�ŏ��̓o��́A������̃m�����������̌�ŁA���̌�

����ɁA���������ɂ���Ē��ԂɌ����蕷������o���������ƂȂǂ��ꎞ�I�ȋL���ł͂Ȃ��A�����I�ȋL���ɗ��߂��܂��B

�@

4.

�����ԐQ����悢�̂�----������莿��ʓI�ɂ́A�����Ԃ̐������ǂ��Ƃ���Ă��邪�A�K�v�Ȑ������Ԃ͐l�ɂ���ĈقȂ�A�����̐������Ԃ��Z���Ă����N�Ȑl�ƒ������ԐQ�Ȃ��ƃ_���Ȑl�����܂��B���Ԃɖ��C�������A�������Ă����̂ɏ\���ł���ΐ������Ԃ̒����Ɋւ�炸�ɓK�Ȑ������ƍl�����܂��B�v�́A�����́u���Ԃ̒����v���A�u���v�Ȃ̂ł��B�����Ō��������̎��Ƃ́A�u�ڊo�߂��X�b�L�����Ă��āA��������Q���Ȃ��ƌ����������̓�����v����̂��Ƃł��B

�����ɂƂ��ċC�����悭�ڊo�߂Ă��C���N���鐇�����Ԃ�m���Ă���������ł��B�������Ԃɂ������߂��Ȃ����ƁB

�@

�n����W����v��5.

�Q��O�̐H��

�Q��O�̐H���́A�����̓����������ɂ����Q�t���ɂ����Ȃ�܂��̂ŁA�[�H�͏A�Q�O�O���Ԃ܂łɍς܂��܂��傤�B�A�Q�O�̔M�����C

�@�@�@�l�͑̉��������肩�����Ƃ��ɖ����Ȃ�܂��B

�@

���邷����Ɩ�

��Ɏ��������邷����Ƒ̓����v���x��A����ɂ��̂��x���Ȃ�B

�@

�C���E����E�����E����

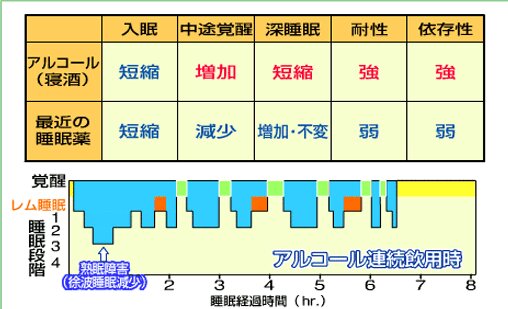

���ʂ̃A���R�[���͖���₷���Ȃ�܂����A���݉߂���Ɩ���͒Z���Ȃ�A

�s���̌��� �ɂȂ�B���肨���ȂǂɊ܂܂��J�t�F�C����A�������o����p������A������W����B

�@

�D�A�Q�O�̌������^��

�������^���́A�̂Ɣ]�����������܂��B�Q��O�̑̑��Ƃ��ẮA�y���X�g���b�`�������ł��傤�S�z��s���ȋC�����͔]�����������Ă��܂��܂��̂ŁA�Q��O�ɐS�z���Ȃǂ��l���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�E�X�g���X

�@

6.

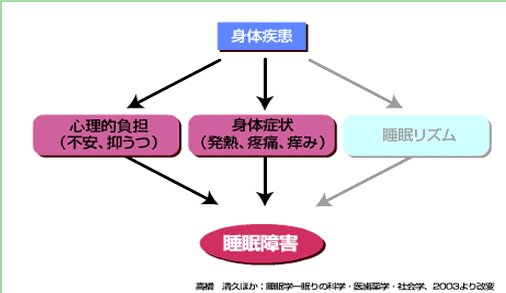

����҂̐����@�@����ɂȂ�ƁA�����Ɗo���̃��Y���̃����n���������Ȃ�A�鑁�������Ȃ�A�܂��Â���������ڂ��o�߂Ă��܂��܂��B���̃��Y���̒��́A�����̘g���O�ɂ���Ă��܂��Ă���B�����S�̂��A�Ȃ�A�r���Ŗڂ��o�߂���A���ׂȎh���ł��ڂ��o�߂Ă��܂��B�����ցA��Ԃ̕p�A��l�X�Ȏ����������ƁA�܂��܂������͐Ȃ�A���̌��ʁA���Ԃɖ����Ȃ�Ȃǒ���̃����n�����͂����肵�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

7.

�����̓��� �G�X�g���W�F���ƃv���Q�X�e�����Ƃ�����̏����z�������͐��������ɂ��傫�ȉe���������Ă��܂��B�����O�ɂ́A�v���Q�X�e�����̍�p�ɂ������̖��C�������Ȃ�܂��B�t�ɁA����ɔ����ď����z�������̕��傪��������Ɩ��肪�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�X�N���́u���r�o���v�Ƃ����r���Ŗڂ��o�߂Ă��܂��̂͂��ׂ̈ł��B�̂ڂ��E�قĂ蓙�̐g�̏Ǐ����Ɛ�����Q�����������X���ɂ���A�t�ɁA������Q�����P����Ɛg�̏Ǐ������ɔ����Ęa�炢�ł��邱�Ƃ������悤�ł��B �@���̂悤�ɁA�z�������̊W�ŁA�����͒j���ɔ�א�����Q���N����₷���ƍl�����܂��B�@

8.

�����̂��߂� ���R�Ȗ���ɂ����߂ɂ́A�]�������b�N�X�����邱�Ƃ���ł��B �S�x�܂鉹�y�A�D���Ȗ{�A��y�ȃX�g���b�`�A�ʂ�߂̂����C�B �ǂ����Ă��Q���Ȃ��Ƃ��ɂ́A�J�������Ă�������z�c����œG����ς��Ă݂�̂��ǂ��ł��傤�B ���K�ȐQ��A�K�x�Ȍ����̕~���z�c�E�y���ď_�炩���|���z�c�E���ǂ������̖����ǂ��Ƃ���Ă��܂��B9.

�s���� �ܐl�Ɉ�l���Y�܂���Ă���Ƃ����B �K�������������Ԃɂ���Ĕ��f�����킯�ł͂Ȃ��A��������Q�Ă��X�b�L�����Ȃ�������A�Q�N���ɕs�����₾�邳��������Ƃ������悤�ɁA�����̓��퐶���ւ̎x��̒��x�Ŕ��f����܂��B�@��ߐ��s���@���_�I�ȃX�g���X��ꎞ�I�Ȋ��̕ω��Ő����ԐQ���Ȃ�����

�A�Z���s���@�ꂩ��O�T�Ԃɋy�ьp��������̂ŁA��������������Βʏ�ǂ���Q�������

�B�����s���@�ꃖ���ȏ�Q��Ȃ���ԂŁA�g�̎�����_����������ł���ꍇ������B

�@

10.

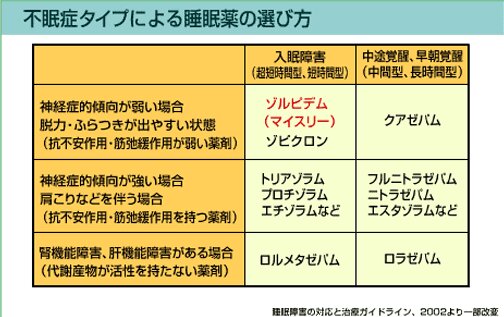

�s���ǂ̃^�C�v

�@��������@�ł������B�Q�t���������A�s����ْ�������������A�S�z���Ȃǐ��_�I�X�g���X�ȂǂŋN����₷���Ƃ���Ă���B

�A���r�o���@�钆�ɉ��x���ڂ��o�߂Ă��܂����̌㖰��Ȃ��B����ɂ���Ă�����邪�A�����Ƃ��Đg�̎�����_�������l������B

�B�����o���@�������ڂ��o�߂Ă��܂��A���ꂩ��Q���Ȃ��B����҂ɑ����B�����Ƃ��āA����ɂ�鐇���p�^�[���̕ω��̏ꍇ�Ƃ��a�̏����Ǐl������B

�C�n����Q�@���肪�A�������Ԃ̊��ɂ͂������薰�����Ƃ����n�����������Ȃ��B�S�g�̉��o���Ă��Ȃ��B�����Ƃ��āA����₤�a�Ȃǂ��l������B���������ċz�nj�Q�⃀�Y���Y�nj�Q�������̂��Ƃ�����B

�@

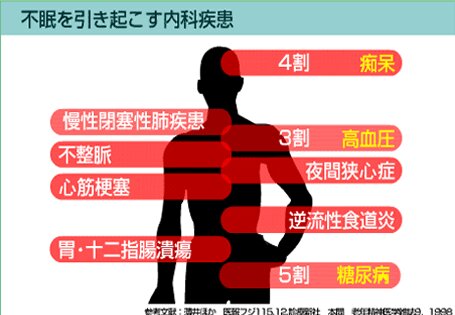

�s���ǂŔY��ł���l�̑�����������Q�������Ă���B�܂����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���ĕs���ɂȂ�A���̈אQ�t����������Q���N�����Ƃ������z�Ɋׂ��Ă��܂��̂ł��B���ɂ���Ƃ�������������������Ȃ��̂ɂƂ����l�ɁA�_�o���E�{���ʁE������`�҂������B

�@

�Ȃ�����Ȃ�11.

�X�g���X�������ƐS���I�ȋْ���s�����琇���̃T�C�N�����Z���Ȃ�A����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�@

12.

�u���т��v�Ƃ��������ɋN����ċz�̏�Q�ł��B���т��̉��͐Q�Ă���Ƃ��ɂ̂ǂ̉����̋ؓ����ɂ�ŋ����Ȃ����C������ʂ邲�Ƃɂ̂ǂ̕ǂ��U�����Ă����鉹�Ȃ̂ł��B

�����Ă���l������ĒZ���l�A�A��@�ɕa�C������l�͂��т��������Ղ��Ȃ��Ă��܂��B����������ł���l��g�̂������Ă���l�������₷���B�܂��A�N���Ƃ�ɂ��������A�C���̎���̋ؓ����ɂC�����ӂ�����₷���Ȃ�̂ł��т��͑����Ȃ�܂��B�Z�\��ɂȂ�ƒj���̘Z�\�p�[�Z���g�A�����̎l�\�܃p�[�Z���g�͈�ӂɈ��͂��т��������Ƃ���Ă��܂��B

���т��̉��P��Ƃ��ẮA�얞�����A�X�g���X�����A�A���R�[�������炷���ƁA�������ɐQ�邱�ƁA���߂̖��ɐQ�邱�Ƃ��悢�Ƃ���Ă��܂��B

�@

13.

�댯�Ȃ��т��u���������ċz�nj�Q�v �������ɏ\�b�ȏ�̖��ċz����ӂɐ��\��ȏエ����Ƃ���������Q�ł��B�傫�Ȃ��т��̌�A�ˑR���т����~�܂��Ė��ċz�ƂȂ�A���̌�B�u�q���[�v�Ƃ�����C��������悤�ȉ���u�������A���[�v�ƓˑR�܂��傫�Ȃ��т��������o���悤�Ȑl�ł��B���̂����́A�n�������Ȃ����߂ɁA���Ԃɑς�������ɂ������邱�Ƃ�����܂��B �����Ƃ��ẮA�P�ɔ얞���l�����܂��B�����Ă���A���ꂾ���̂ǂ̎���ɗ]���ȋؓ������Đオ����₷���Ȃ�A�C���������Ȃ邩��ł��B �܂��A���ċz�̎_����Ԃ͍�������S���a�A�����d���A�]�[�ǂȂǂ������N�����\��������܂��B�@

14.

�u���Y���Y���nj�Q�v ��Q��Ƃ��ɑ��̊߂�G�̊ԓ��Ƀ��Y���Y�����������ׂ̈ɐQ�t���Ȃ��ŁA���������ƈꎞ�I�ɏǏ�͘a�炮���Ƃ������B�@

15.

�u�Q���v�͐����̎��������ˑ���������

�@

16.

�u������v

�@�@�@�@�@

�@����̃X�^�C���ɂ́A�����╶���A���j�A�n���I�����ȂǗl�X�Ȍ���v��������A���Ԃ�Q��A�Q��p���ɂ����A���ʂȐ������������邱�Ƃ��ł���B���Ȃ݂Ɂu�閰��A���N���ē����v�Ƃ����K���I�ȃX�^�C���́A�_�k�Љ�ȍ~�̂��̂ł���A���j�I�ɂ͐V�����B��̏W���ł́A�u�����Ƃ��ɐQ��v�Ƃ����̂���ʓI�ł���B����́A�����̔��B�ɔ����ĖZ�����������A����ɂ�Ė���������Ă���ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B

��2.��҂̏��s���Ɛ��������@�@���ɐ쏗�q�叕�����@���{�@����

����̖���̃p�^�[���͑��l�����Ă���A����������Ƃ͉����A��`�I�Ɍ�邱�Ƃ��܂��܂�����Ȃ��Ă���B���q�吶�̖�������Ă���ƁA���̐��オ��Љ�̉e�����ł����������Ă���B���낢��ȏ��c�[���ɕ�܂�A�����X�^�C���͖z���ł���B����t�]�A���邢�͕s�莞�ɐQ�鐶���𑗂��Ă���B

�@�g�ѓd�b�͂��̃V���{���ł���A�V������Љ�A��������a�����Ă���Ƃ����悤�B����͂��̂Â���𒆐S�Ƃ���ߑ�Љ�̂悤�ȁu���ԎЉ�v�ƈقȂ�A�V�����Љ�̏o�����Ӗ����Ă���B�p�\�R����C���^�[�l�b�g�ȂǁA��Y�����Ȃǂ͎��Ԃ�ꏊ��I�Ȃ��ƌ������Ƃł���B�Q�Ȃ��Ƃ��d�q���[�����������ȂǁA���l�Ȑ����A�����̌`�����邱�Ƃ��ł���B

�@���q�吶�̋����ł̖���́A�m���ɁA���������ł��B�����Ă��Ȃ���u�`���Ă����ł��B���̏��q�吶�́A�l�̘b����2���炢�����͕̂��C�ł��B���씎�m�́A���������Ɏ蒠��u���A�E�g�E�g��ԂőM�����A�C�f�A���������������ł��B�Ƒn�I�Ȍ���������l�ɂ͔��o�����ǂ���������܂���B

��3.�ǂ�������ǂ̂悤�ɂƂ�̂�

�@���M�喼�_�����@�����@���v

�@�s�s��������^������Ȃǂ��āA����l�͖����I�Ȑ����s���̏�ԂɂȂ��Ă���B��w�I�ɂ͂܂����Ƃ���邪�A���͂܂��l���K�v�Ƃ��鐇�����Ԃ̌��_�͏o�Ă��Ȃ��B

�@�����A�l�ɂ���Đ������Ԃ͑�ʂ���ƁA�����ԁA�����ԁA�Z���Ԃ�3�̃p�^�[��������B�܂��A�ǂ�����Ƃ́A�������Ԃ����̖�肾���ł͂Ȃ��A�l�X�ȗv�����琬�藧���Ă���B�Ƃ�킯���̊����Ɩ�̐������Z�b�g�ɂ��āA���̂̃��Y���Ƃ��ĂƂ炦�Ă����K�v�����낤�B

���̂悤�Ȋϓ_����A�ǂ������Ƃ́A

�E���̃��Y��=�����K�����K�����������邱�ƁA

�E�����̊���=�l�E�Љ�Ƃ�������ڂ��邱�ƁA

�E������=�����ɂ������Q��␇�����������낦�邱�ƁA

�E�����b�N�X=�����Ȃǂɂ���ă����N�Z�[�V�������͂��邱��

��4�̒�����\�������B

�@�@�@�@�@

�@

�@