2.表現方法 expression

なぜ家族を殺し、バラバラにするのか

朝日新聞2007.01.14

兄が妹を、妻が夫を殺し、その遺体をバラバラにする。東京・渋谷で、陰惨な事件が相次いだ。捜査にあたる:警視庁幹部は「衝動的に殺してしまうところまでは理解できても、遺体切断という行為への飛躍を埋める答えはなかなか見つからない」と語る。「家族の遺体」をモノのように扱う心。そこに至るまでに、何があったのか。

「とりあえず、そのままにしておくわけにはいかない、ということだった。率直に本人の言葉を整理すると、そうなる」一般に家族間の殺人では、殺害後も、毛布をかぶせたり目を閉じさせたりと遺体が大事に扱われることが多い。殺害行為は瞬時で終わるが、遺体切断には時間がかかる。我に返る機会もある。

にもかかわらず、なぜ実際に切断するまでエスカレートしたのか。心理学の専門家らは容疑者を「血も涙もない冷酷な性格」とみなすのは間違いだと口をそろえる。

「遺体をバラバラにするのは、発見されたくない、捕まりたくないという強い自己保身の心理が犯人にあるから。本人の性格の残虐さとは関係ない」と上野正彦・元東京都監察医務院長は指摘する。

実際のバラバラ殺人は「1人では遺体を運ぶ力のない弱者が起こす」「遺体を埋める場所のない都会で起きる」といったケースが多いという。

三橋祐輔さんが殺害された事件では、妻の歌織容疑者が「遺体は想像以上に重く、自分1人では動かすことが困難だった。一刻も早く、自分の目の前から取り去ってしまいたかった」という趣旨の供述をしている。

一方、捜査本部は「身元がわからないようにしたかった」という心理や、夫に対する強い憎しみも確認している。いくつもの要素が合わさって切断に至ったとの見方だ。

家族なのにどうしてこんな残酷なことをするのか。「死体を探せ!」などの著書のある美術評論家の布施英刺さんは、「家族なのに」ではなく、「家族だから」と考える。

身近な人の死を人間はすぐに受容できない。だから死を受け入れるための儀式として葬式を開く。

「今回は儀式が異常な形で現れたのではないか」「家族のあり方を改めて考えさせられる事件だ」。捜査幹部は背景にある家族関係にも強い関心を寄せている。

経済的に恵まれた家族内で起きた点に注目するのは、京都女子大の井上真理子教授(犯罪社会学)だ。「社会全般では離婚率が高まっているが、豊かな家庭では家族のまとまりを維持しようという傾向が今も強い。その分、家を出たり、別れたりしないまま問題を内側に抱え込んでしまう」。二つの事件は、それが遺体切断という極端な行為に表れてしまった例とみる。

同じように「そもそも家族はトラブルの起こるところ。家族を大切にしすぎると、むしろ追い込まれ、怒りやうらみが募っていく」と考える斎藤学・家族機能研究所代表(精神医学)は、なぜ遺体切断にまで至ったかは量りかねるという。「現代は忙しすぎて生きた人間との交流が二の次になっている.自らの衝動を統制する能力や、相手に共感する能力が欠落してきているのかもしれない」とする。

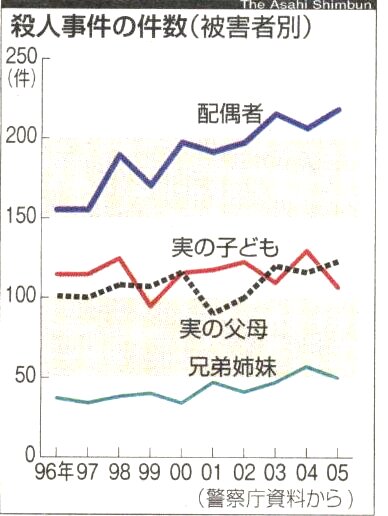

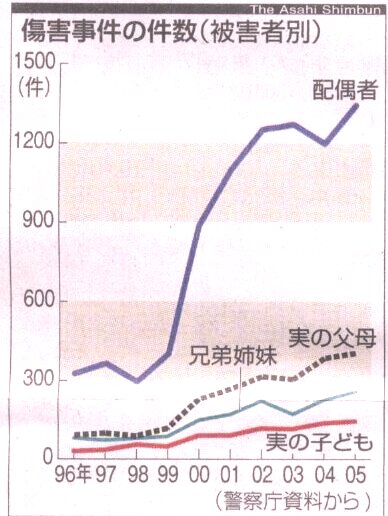

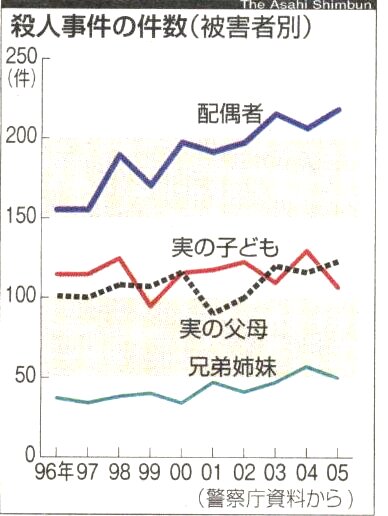

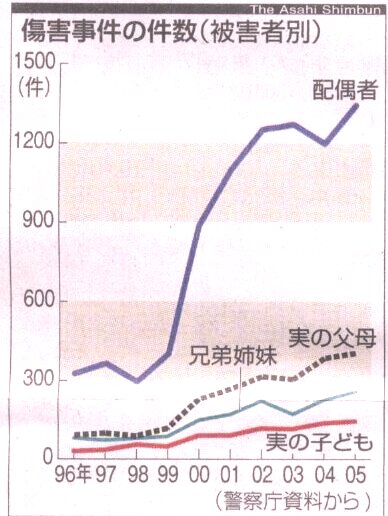

警察庁によると、遺体をバラバラにする死体損壊や死体遺棄の件数は96年から05年まで計80〜110件程度で横ばいだ。一方、親子や夫婦、きょうだい間の殺人事件や傷害事件をみると、同じ10年間で増加傾向にある。

たとえば、天婦(内縁関係を含む)間の殺人は4割増の218件、傷害は4倍余の1342件だった。きょうだい間の殺人も50件で3割増。傷害は3・3倍の256件に上っ夫婦・きょうだい間10年で事件増加した。

こうした増加の一因は、家族間のトラブルでも被害を警察に届け出るように社会意識が変化した結果だと答案庁はみている。ただ、傷害の増え方が急なうえ、殺人のように以前から家庭内では隠せなかった事潜も増えており、「単に意識の変容だけでは説明がつかない。家族間の人間関係の悪化がうかがえる」(同庁幹部)という。

とげ抜き先生から一言

「骨まで愛して」 という唄があった。愛も強すぎると毒になり、愛が強ければ強いほど憎しみも強くなり、ついには「生きていること、死ぬこと」を自由にコントロールするという殺人に至ってしまう。

自我がつよすぎて、「相手には相手の人生、考え方がある」ということが理解できないのであろう。

「ほどほどに愛する」のがよかろう

バラバラにするのは、重すぎて運べないことと、埋めたり隠したりできるところが都会には少ないためであろう。

「死んでも土に還れない」のは哀れである。

怒りに対処する方法

Robert Nicholson セントルイス大学地域家庭医学 助教授 (Medical

Tribune 2003.10.09)

怒りの表出抑制は、抑鬱や不安よりも強く頭痛と関係している。

怒りに対応するには次の提案がある。

1. 深呼吸を三回する 腹が立つと体が緊張する。深呼吸により、内面の怒りのメーターを下げることが出来る。

2. 腹が立つ理由を知る 怒りを誘発する状況、人、出来事を詳しく追跡してみる。

3. 自分を表現する 自分の感情を明確に、非対立的な方法で他者に話すことは可能である。これにより気分が良くなり、自分が怒っていることを相手に知らせる。ただし、怒りの表出が解雇、離婚、殺害につながる可能性がある場合は、自分を不当に扱った相手ではなく、友人に発散すると良い。

4. 環境を変える 新鮮な空気を吸うために五分間外出する。好きな音楽をかけて大きな声で歌う。

5. 白黒ハッキリした観点ではなく、物事をグレーのトーンで見る。 人生は時に不公平であり、人は過ちを犯すことを認める

6. 諦める(コントロール不可能なことは手放す) 自分自身または他人に対する自分の反応は変えられるが、他人の行動は変えられない。怒りをぶつけても物事は解決せず、気分が悪くなるだけである。

7. 許す 誰に対しても、何のわだかまりも持たないよう意識的に選択すること。最も習得しがたい。

他人が与えた傷であろうと、自分が作り出した傷であろうと、人が持つ最高の力は、許して手放

すことである。許しても過去は変わらないが、怒っても過去が変わるわけではない。

深い呼吸で柔らかく ゆったり呼吸で脳の活性化

齋藤孝 02.01.01/03.07.13朝日新聞より

呼吸が一番時間の感覚を変えるものだと思う。

呼吸をゆっくりさせると時間もゆっくりする。心が落ち着いている一方で、脳の回転数は上がって集中しているから、冷静に判断し、ミスが減る。

陸の上で瞑想しようとしても雑念が生まれてなかなか出来ないものですが、海の中に入ってしまえば、集中せざるを得ないから、確かに、ほとんど瞑想状態になっている。

理想的な呼吸法(丹田呼吸法)は、ゆったりと息を吐ききった後に、息が自然に入ってくる吐く息主導の呼吸。

すべての息を吐ききったいわば何もない仮死状態の時。何事でもそうですが、何かを捨てきることで空いたスペースに新たなものを取り込めることが出来る。

その何もない状態こそ人はニュートラルに戻り、新たなスタートを切れる。それが出来ないと、緊張に縛られっぱなしで余計に自分を苦しくさせることになります。呼吸も同じ。次に吸う空気を多量に取り込むためにも、まずは息を吐き切ることが大切。

なれてきたら、少し息を残して余裕を持たせるのも実践的である。

すべて、「呼吸を深く、長くする」ことで体をほぐし脳がリラックスし、さらには活性化されて集中力やエネルギーが満ちてくるのだ。

また、今の自分の心身の状態が「固くこわばっていないか」、それを感じ取る感覚を自分自身が持つことが大切である。

実践方法

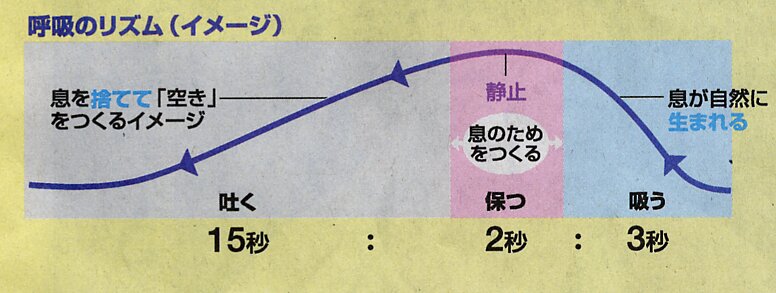

正座して、3秒間深く息を吸って、2秒間息を保つ。 それから、15秒かけて息を吐く。 それを6回、2分間。

この呼吸法は、身体をほぐし、同時に「身体の中心」に意識を集中させる最も基本的な方法だ。 一度身に付いたら忘れない技としよう。

深くゆっくり息をし、抜いてみる。 心と身体をほぐして、生き抜きたい。

参考

1.丹田呼吸法

体に芯を持つ訓練。丹田とは、体の中で、エネルギーの中心となる場所を示したものだ。上中下と3つあり、下丹田が臍の下にあるという意味からから、「臍下丹田」と呼ばれている。臍の下に意識を置いた呼吸法のことで、横隔膜を使った吐く息主導の腹式呼吸である。丹田に意識を置くことによって、腹に息をため、踏ん張ることが出来るようになる。これは昔の日本人みんなが持っていた身体文化で、呼吸はもとより体に中心感覚を持つことが出来るもの。中心感覚、すなわち「芯」を持つと言うことは、文字通り、ふらつかず、浮き足立たない自分を作ることにつながります。

2.ヨガの呼吸法

自分の意識に反した呼吸のリズムを持つことで精神状態をコントロールする。気持に余裕のない時に実践すると良い。1対4対2の割合で呼吸をする。例えば4秒間息を吸ったら、16秒間息を止めて、今度は8秒かけてゆっくりと吐く。このリズムで5回繰り返す。慣れてきたら、徐々に数時間、止める時間、吐く時間を延ばしていく。頭と体が徐々にバラバラな感覚になり、苦しくてリズムを崩しそうになります。難しいが、訓練すると精神状態をコントロールすることが出来るようになる。

3. 野口晴哉の「緊張をゆるめる呼吸法」

鼻から息をゆっくり吸い、それを背骨に通す様なつもりでスーと吸い込み、腰と腹あたりまで吸い込んだら、今度はゆっくりと吐いていく。イメージとしては、背骨に空気の通り道を作るような感じです。この一連の呼吸法で動きがあるのは腰と腹で、喉は動かさない。寝転がってしばらくこれをやっていると、程なく緊張が解け、エネルギーを取り戻すことが出来ます。

呼吸する場所を体の上の方の喉や胸などではなく、体の下の方の腰や腹などに置くことが大切。

4. 野口三千三の「体をほぐす方法」

自分の体を液体の入った革袋だとイメージし、肩甲骨を緩めるようにしてゆっくり息を吐きながら、体を前や横、後ろに傾けながら、体の中の液体をチャプチャプさせるような動きをする。

良心

ロストロポービッチ 1999.07.25. NHK

21世紀への証言

あなたは勇敢に生きてこられた。どこから勇気がわいてくるのですか。

それは、良心とやましさのないことです。どんな人もいつか、良心という裁判官に向かい合う日が来ます。後で良心に照らして、反省する必要のない生き方をしなければなりません。自分の行為を問い直さねばならないときが必ず来ます。何故あんな事をしたのかと自分を許せなくなる。良心が自分を責めるのです。

自分にとって、良心は味方であり、生きる力を与えてくれる。

偽物と嘘の効用について

フランス映画 「幸せ」 クロードヌゾージュ監督 より

「絵の話しだけど。並みの本物より最高の偽物を買う方が幸せだと思う。」

「何故偽物の味方ばかり言うの?」

「偽物はすばらしい。嘘は人生の芸術だよ。」

「真実はつまらない。欲望をかき立てないからな。夢を見させてくれない。」

「真実を喜ぶのは、金持ちとか、賢い者、健康な者、お金に困ってない者だ。」

「あとは、精神的にもトラブルを抱えていない者さ。」

「息子が嘘をつきはじめて困っているの。」

「それは良いことだよ。成長の証だよ。」

「決して叱ってはいけない。嘘のおもしろさが分かってきたのだ。」

「どんな子供でも退屈するのはいやだ」

「でも、危険な遊びよ。」

「華麗な遊びさ。嘘は人生最高の遊びだ。人生の遊びだね、嘘は。」

C'est le jeu de la vie, le mensonge.

とげ抜き先生から *********************

人生ピリッとした刺激がないといけません。

適当なスパイスは想像を豊かにして、人生をより楽しくします。

嘘をつくときの特徴

1.目線を上げる。

2.首を傾げる。

3.不自然な微笑み。

4.顔をさわる。

5.口ごもる。

6.確信を持った言い方をしてこちらの様子をうかがう。

うそつきの行く末

1.嘘に罪悪感を感じなくなる。

2.嘘に磨きをかける。

キレル、むかつく

§南 伸坊

最近の若い人は、良くキレルということだ。そう言っているのは昔の若い人である。本当のところはどうなのか良くわからない。しかし、キレルだなんてオーバーな言い回しだと私は思っている。

ちょっと「ムッ」とすることを、「ムカツク」と言う。怒らないからムカツクのである。胸がつかえるからスッキリしないのだ。私に言わせれば、みんな我慢しすぎだ。ムカツクぐらいなら怒ればいいじゃないかと思う。

怒れば関係がメンドウになる。立場が悪くなる。気まずくなる。と思うから怒らないのである。よく言えばマナーがいいんだろうけど、悪く言えば打算である。

怒りたくなったら怒ればよい。怒らないでためておくから圧が高まって爆発する。要するに、「キレル」というのは、ただ単に怒ることなのだった。

最も、そんなことしていたら首がいくつあっても足りないと言われてしまうだろう。ぐっと我慢するのが常識なのだ。怒るのは非常識なのだった。確かに誰かが怒っているところに居合わすのは嫌なものだ。感情というものはうつるからだ。しかし、なぜ怒っているのかがわかれば同情する時だってある。

周囲の人々に、自分の怒りが理解してもらえる程度に冷静なうちに、怒ってしまうのがよいと思う。世間は、人が怒ると言うことをちょっとコワガリ過ぎた。みんなが無理に我慢して、イライラ、ムカムカしているより、その都度カジュアルに怒った方がずっと平和である。めったに怒らないものだから、ちょっと怒るともうキレテしまったりする。

§「ムカツク構造」 斉藤 孝

今の子供たちには、まわりと同じでなければならないという強迫観念があり、自意識が高まってます。「キレル」と感じ、口にするのはむしろ暴発しないように周囲とのブレーカーを落とそうとするときです。コップからあふれる水のイメージで、堤防が決壊する時のような恐怖感がある。

§演出家 竹内 敏晴

怒りをぐっと飲み込む「腹が立つ」世代のあと、我慢せずに怒りを吐き出す「頭にくる」世代がいて、さらに「ムカツク」世代になったと説く。このムカツクからだがキレルを生むと言う。

ムカツクのは、怒りを飲み込むことも、吐き出すこともできない中ぶらりんな身体です。キレルのは、このバランスが大きな波にぶつかって壊れるイメージ。

§立教大学 栗原 彬

近代化のプロセスの中では効率的な生産が出来る頭のきれる人が求められていましたが、現在はもっとソフトな時代。教育でも愛に満ちたまなざしで子供たちを監視するというソフトな管理の時代です。子供たちは抑圧を受けているのか、受けていないのかはっきりしないまま、やり場のない圧迫感を受けてしまう。ソフトな八方ふさがりの状況に亀裂が入るのが、「キレル」だという。

§切れずに話すセルフマネジメント

柳平 彬

怒りを抑えようとは考えないことです。感じるものはどうしようもありません。上手に表現する方法を学べばよい。

「感情で話さずに感情を話す。」これを心がけよう。イライラして声を荒立てて「おまえは---」とどなる代わりに「私は不満に思います。なぜなら、---」と言い方を変えてみましょう。相手を非難するのは効果がありません。自分がどう感じたか、相手への敬意を忘れずに伝える。しかし、感情を描写するには自分の心を把握する必要がある。

どう考えても理不尽な仕打ちだったら、やっぱり強い「憤りの」感情を表に出して抗議しなければならない。反射的に出てくる「怒り」をいきなり出さずに、良く見つめて合理的な理由があるなら、「憤り」として相手に伝えることである。

仕返ししようとか議論に勝とうとかでなく、あくまで正義感に基づいた大局観のある姿勢がほしい。いろいろな方法が考案されている。

・相手の言葉を聞くことに専念する。

・深呼吸する。美しい風景を思い浮かべる。

・自分に語りかける言葉を決めておいて一拍おく

言ってもわかってもらえる人であろうか。

本気でそう言っているのであろうか。

病の仕業でそんな心理状態になっているのではなかろうか。

怒ると余分なエネルギーを使うので損だ。

金をもらう言うことは我慢することなのか。

結局、人間を理解する力に行き着く。相手にも事情があり、言動に目的がある。

相手の複雑な心が読めると、おのずと性急な反応は出来なくなる。

自虐に走る人間

福岡大学教授 西園 昌久

人間の中には、幸せになることに対する無意識の罪悪感があると言われています。つまり、人間は必ずしも、楽しいことを求め、建設的である存在だとは限らない。悲劇性を求める心も隠されているのです。自虐って人間的なのでしょうか。

閉ざされたときに表れるようです。外へ向けての建設的な行動ができなくなったとき、自己破壊へ進む、と考えられています。人間には、自分を確認したいという欲求がある。それが実現できないとき、自分を破壊することで、自分の存在を感じようとする。それが自虐性というものでしょう。

自虐は時に、普通の人たちの味方なのかもしれない。幸や不幸はもういい、人生には明らかに意味がある。

深刻な児童虐待 -- 子育て、一人で悩む母親たち

読売新聞2000.08.21

Case 1.

20歳で双子の母となり、「若い親はやっぱりだめと言われたくなかったので

しつけは特に厳しくやってきた」、「しつけのために手を挙げた」という。 そして、小学校には行ったら成績も気になりだし、虐待はエスカレートした。

「罪悪感はあったけど、殴りだしたら止まらなかった」。

「娘たちは、私が大きな声を出すとそれだけで身を縮めてかがみ、

いつもおびえた目で私を見ていた。」 一方で、外では友人から子育ての相談を受けるような良き先輩ママであった。

友人にアドバイスしながら自分は子供に暴力を振るうひどい母親であることに悩んでいた。 思い切って市の児童相談所を訪れた。

「お母さんそんなに頑張っていたらつらくないですか」という一言にどっと涙があふれてきた。

「子供にも自分にも完璧を求めていたのかもしれない。

今では、子育てっていろんな事をどれだけあきらめられるかだと思います。」

Case2. 33歳の主婦。

「夫も優しく、望んで産んだ子供なのに、どう赤ちゃんと関わったらよいのか分からず途方に暮れた。」

どういうわけ高、我が子への愛情がわいてこなかった。見た目も性格も自分とよく似ている子供をみると、

自分を見ているようでいやだった。

手を挙げなかったが、怒鳴り散らし、自分の思うようにならない子供を責め立てた。

虐待を始めてから5年がたち、子供は表情が乏しくなり、泣くこともできずに怒られると固まっていた。

そして、子供との関係を何とかなおしたいと焦った。

精神科でのカウンセリングで次のことが分かった。

子供の頃、いつも家族に疎まれていた。愛されないのは、自分が愛される価値がないからだと思っていた。

子供を前にしたとき、忘れていた子供の頃の苦しみがよみがえってきた。

公園や幼稚園のお母さんたちとは異なった、本音を言っていい安心できる場所を見つけだした。 今では「なにが何でも自分が育てなくてはいけないと言うこだわりを捨てて

自分の限界を超えないようにしている。」

問題は、母親が孤立した状況にいて、事態が悪化すること。周りにいくら友人がいても、

仮面を持ったまま付き合っていれば同じ事。心をあける場、相手が求められている。

母親たちは、指導してもらいたいのではなく、聞いてほしい、受け止めて欲しいと思っている。

ADHD症候群 (注意欠損多動障害)

精神病理学者ハロウェル・ラティ博士

1.すぐ注意力がそがれてしまい物事に集中できない。

2.退屈に弱い

3.いくつかの仕事を同時に行い、しかも、そのどれも完成することが出来ない。

4.不満を我慢できない。

5.衝動的な行動をする。

6.いつも落ちつかない。

7.タイミングやその場の適正を考えずに、頭に浮かんだことをしゃべる。

8.いつも刺激を求めている。

9.目標を達成できないという気持ちを持っている。

10.物事の整理が出来ない。

11.なかなか仕事を始めることが出来ない。

12.確立された手順に従うのが苦手である。

13.心配の無い時にもあえて心配の種を探し、不必要な心配をする。

14.いつも不安に怯えている。

15.躁鬱の気がある。

16.何かへの依存症になりやすい。

17.慢性的に自尊心がない。

18.自分をきちんと観察できない

19.家族にADDの子供がいる。

20.創造的で、知的である。

詳しくは、「教育新世紀」Yomiuri On−line 2000.10.02.をご覧ください。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/04/20001002.wm07.htm

自殺直前のサイン

1.自殺をほのめかす

2.別れの用意をする。

3.過度に危険な行為に及ぶ

4.突然の態度の変化

5.実際に自傷行為に及ぶ

人間にとって筋骨格系の意味-

自己を外界の中に具体化する唯一の装置であり、人間の精神に最も近いところにある。

整形外科が扱っている領域である。---「講話」を参照

理学療法-

疾患の回復を促し、運動機能の維持をする。

リハビリテーションとは全人間的に社会復帰をはかることである。

--「講話」を参照