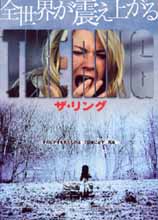

ザ・リング

注意 完全ネタバレ

『ザ・リング』のみならず、日本版『リング』の

ネタバレを含んでいます。

オフィシャル・ページ

映画と心のメールマガジン |

ザ・リング 注意 完全ネタバレ |

|

| 『ザ・リング』。いまさら説明するまでもないが、鈴木光司原作の「リング」の映画化、『リング』のハリウッドでのリメイク版がこの『ザ・リング』である。さて、アメリカでは空前の勢いで興行収入を伸ばしている『ザ・リング』だが、本家日本語版『リング』と、どちらがおもしろいのかが、一番気になるところだ。 以下、ハリウッド版『ザ・リング』と日本版『リング』を比較しながら、その作品の本質に迫ってみたい。 |

| 映像イメージの豊かさ 『ザ・リング』は『リング』のリメイクだから、ストーリーがほとんど同じだろうと思ってみていたら、そうではなかった。『ザ・リング』の呪いのビデオは、『リング』のビデオのイメージと全く異なる。単に呪いをかけた人物が貞子とサマラと異なるだけではなく、その謎の解明過程が全く違っていたのには驚かされた。 まず、その謎解きのきっかけとなる呪いのビデオであるが、女性が鏡を見るところや、井戸の映像は同じだが、大部分は異なっていた。この映像がなかなか、おもしろい。ヒッチコックの『白い恐怖』が少し入っている感じがしたが・・・。特に、ハシゴとイスが一体どうかかわってくるのかが気になった。 |

|

| 『リング』の呪いのビデオは、何がなんだかわからなかったが、『ザ・リング』の場合は一つ一つの映像はわかるのだが、それがどうストーリーと関わってくるかが全く想像もつかいないところがおもしろい。そして、映像のワンカット、ワンカットがどういう意味を持つのかが、丁寧に説明されていく。良質のサスペンス映画という感じて、この辺の手法はさすがハリウッド映画と関心する。 不気味さという点では『リング』の方が上だろうが、『ザ・リング』の方はノアが「学生映画」と断定するように、ちょっとした実験映画的な雰囲気もあっておもしろかったりする。 |

| 健闘する俳優陣 レイチェル演じるナオミ・ワッツは、なかなかの好演である。ナオミ・ワッツと言えば『マルホランド・ドライブ』の印象が強いが、ナオミ・ワッツには不思議な魅力がある。普通の女性、ありふれた女性をさりげなく演じられるという・・・。 例えば、メグ・ライアンが普通の本屋の店員を演じても、それは普通の人ではなくて、メグ・ライアンなのである。 でも、ナオミ・ワッツは個性がでしゃばらない不思議な役者だ。印象が薄いというのとも違う。そう、役所広司もそういう魅力を持っている。あれだけたくさんの作品に出演しながら、手垢がつかず、普通のサラリーマンを今でも演じられる。多分、今後のナオミ・ワッツは役所広司のようにいろいろな映画に抜擢されるだろうし、それを機用にこなしていくだろう。 また、エイダン役の子役デイビッド・ドーフマンもなかなかのもの。目に力がある。今後の作品にも期待だ。 |

|

テレビに対する批判的テーマ 『ザ・リング』では、『リング』にで描かれていたいくつかのテーマが、より強調した形で描かれていた。その一つが、テレビ、ビテオに対する批判的なテーマである。 それはレイチェルが窓から向かいのアパートを見る場面。どの家にも大きなテレビが置かれていて、人々はテレビなしでは生活できないほど、テレビは生活に密着したものになっている。 「ビデオを見ると死ぬ」というのは、一つのメタファーと理解できる。「子供にテレビやビデオばかり見せていると悪影響を及ぼす」といったテーマが見えてくる。 例えば、エイダンの描く絵である。エイダンは非常に絵が好きな少年として登場している。エイダンがビデオを見た後、ビデオに影響されリング状の絵や不気味な絵をたくさん書いている。もちろん、これは一義的には、サマラのイメージの影響を受けたということなのだが、これをメタファーとしてみれば、ビデオやテレビによって子供の自由なイメージが破壊され、テレビなどの影響に脳が支配されて行ったとも理解できる。 テレビのブラウン管から、サマラが外に出てくるシーン。この映画のクライマックス部分であるが、サマラの姿が一瞬、ブラウン管のノイズのように揺らいだように見えた。また、一瞬動きがワープしたりもする。『ザ・リング』のサマラは、電磁波っぽい。電磁波が作り上げた幻影という感じ。『リング』の本物の貞子が這い出してきた生っぽさは、『ザ・リング』にはない。これは、解釈の違いなのか。 |

|

| 『ザ・リング』のサマラは、テレビ、ビテオというフィクションの世界から、その人物が現実の世界に抜け出してきたような雰囲気。虚構と現実という境を超える存在。すなわち、(観客・視聴者が)テレビの虚構世界と現実世界の区別がつかなくなってはいないか? という、テレビ批判のテーマが、このサマラの描き方にも現れている。 『リング』の場合のテレビは、呪われた相手のもとに出現するための、あくまでも媒介の道具にしか見えない。 また、サマラの父リチャード・モーガンが、レイチェルの目の前で壮絶な感電死をするが、それもわざわざテレビを浴槽まで運んでいって、テレビを使って死ぬ。よく考えれば、浴室のコンセントからそのまま電気を引けば済む話。これも、「テレビ=恐ろしいもの」を強調するための描写の一つなのだろう。 |

| 電話の使い方もうまいが、これもテレビと同じ意味だろう。現実と虚構。この世とあの世。何らかの境界を示す小道具である。「ビデオを見終わった後に電話がかかってくることの説明がない」という書き込みをある掲示板で読んだ。しかし、電話が境界を示すことがわかれば、「呪いのかかる前」と「呪いがかかった後」の境界として電話がかかってくることは、別に不思議なことではない。特に説明がなくても、直感的に理解できるだろう。また、「リング」には「電話の呼び出し音」という意味もあり、電話の音はこの映画には不可欠なのだ。 なお、『リング』では無言電話だったが、『ザ・リング』では少女の声で「七日後に死ぬ」と言うところが異なっていた。 |

|

| タイトル「The Ring」の意味 タイトルの「リング」の意味だが、以下のようにいくつかの意味が考えられる。 1 ビデオにある井戸の中から見上げた「輪」のイメージ。 |

|

| 2 ビデオを人に見せることで呪いが解除される。すなわち、次々と呪いが広がっていく、呪いの連鎖。 3 「電話の音」「電話の鳴る音」 ビデオを見終わった後にかかってくる電話の呼び出し音。 4 家族の輪。家族の輪を強めるケラー家。家族の輪が破綻したモーガン家。 5 触発される、(物事が)動きだす 鈴木光司氏は、「リング」にこうした意味があるとインタビューで言っているが、辞書(英和中辞典、研究者)を調べてもこうした意味は載っていないが・・・。 |

| 家族の輪 さて、このタイトルの意味の中でも、「家族の輪」ということに関しては、『リング』あるいは『ザ・リング』の重要なテーマにもなっているので、十分な説明が必要だろう。鈴木光司自身が、「リング」三部作は家族をテーマにしていると言っており、分る人には当然伝わっているだろうが、『リング』、あるいは『ザ・リング』を単なるホラー映画としか考えていない人も多いのも事実だろう。 「家族の輪」の描写に関しては、『リング』よりも『ザ・リング』の方が少し深いかなあと感じた。母がビデオを見た息子を救うために奮闘するという部分は全く同じだ。違うのは、貞子とサマラの描写。 |

| すなわち、貞子の母志津子はマスコミの犠牲になって殺された被害者として描かれる。しかし『ザ・リング』では、母はサマラを井戸に投げ込み殺す加害者なのだ。不幸な運命をたどったという点で貞子もサマラも同じだが、サマラは父親によって納屋の座敷牢に監禁されたあげく、母親によって井戸に投げ込まれる。家族はサマラを邪魔者と考え、家族から冷たい扱いを受けていた。 ハシゴで隔離された納屋のサマラの部屋の映像的インパクト。モーガン家の痛烈な破綻と対照的に、レイチェルと前夫ノアの間には、ささやかな思いが復活し、ケラー家はハートフルである。サマラを埋葬した帰りの車の中で手を握り合う二人。しかし、二人の思いの復活を邪魔するように、次のシーンでは、テレビの中から現れたサマラがノアを殺す。 『ザ・リング』では、二つの家族を対照的に描くことで、『リング』よりも家族のテーマが、より明確に浮かび上がっている。 |

|

| ラストシーンの違い (全部ネタバレ) 『ザ・リング』が『リング』と、ラストシーンが異なることは、前から言われていた。いくつかのバージョンを試写して、最も評判の良かったものを採用したという。 (補足 ラストの案としては4つあり、一つは日本版と全同じもの。もう一つは呪いのビデオをコピーしまくってレンタルビデオ店に置くパターン。これは無差別殺人に通じるため、同時多発テロの関連からボツになった。残り2つのうち一つが採用されたようだ) 「家族を犠牲にして息子を助ける」という『リング』のラストは、家族愛を美徳とするアメリカでは、到底受け入れられないのもわかる。では、どう変わっているのか? そこが、非常に気になるところである。 『ザ・リング』のラストシーンは、どうなっていたか? 「これで終わりかよ」 思わず突っ込みを入れたくなる。『リング』とラストが異なるのではなく、『リング』よりラストが短くなっているというのが正しかった。 エイダンにビデオをダビングさせるレイチェル。これを人に見せたらどうなるの、と賢い質問をするエイダン。誰か別な人間の死が暗示される。確かに怖いラストではあるが、ちょっと観客の想像力を要求する。すでに、この映画だけで、ビテオを見て5人の人間が死に、サマラの父も自殺した。死を定量化するのは失礼な話だが、六人の死に、さらにもう一人の死が加わったとしても、それは戦慄のラストシーンにはならないだろう。 また、このラストシーンから、呪いのビデオが無限大に拡散していくことを想像するのも厳しい。どうも、それまでの盛り上がりと比べると、恐怖を締めくくるラストとしては、弱くなってしまっている。 やはり、『リング』のラストシーンは凄すぎる。 「ちょっと見て欲しいものがあるのよ」と実家の両親に電話をする浅川(松嶋菜々子)。田舎に向かって車を走らせるが、その助手席には呪いのビデオとダビングのためのデッキが乗せられている。その車を運転する松嶋菜々子の涼しい表情。この表情がものすごく怖い。これから、とても恐ろしいことをしようとしているというのに、全く涼しい表情をしている。松嶋菜々子の美人顔が、余計その恐怖を引き立てる。 『リング』を見るまで、「松嶋菜々子なんて、ただ美人なだけで女優としてはたいしたことがない」と思っていた。しかし、『リング』を見てその考えを完全に変えることになった。『リング』のラストシーンでは、松嶋の美人顔があってはじめて、この恐怖感が成立しているし、他の女優では代替不能だと感じた。真田広之はベタだったけどね。 『リング』のラストは映画史に残るラストシーンだと思っているわけだが、そのラストを却下してまで、別なバージョンにしたという『ザ・リング』のラストが、こんなものとは・・・。 正直、見ていて思ったが、最初からこのラストでシナリオを書いたわけではなそうだ。 前夫ノアの写真スタジオでアルバイトしていた女性にビテオを見せて殺すというバージョンがあったのではないかと予想する。ノアの死に様を目撃したレイチェル。しかし、そこにアルバイト女性が現れるが、レイチェルは姿を隠す。なぜ、彼女は隠れたのか? サマラの件は既に警察沙汰になっているわけである。レイチェルが隠れる必要など全くないように思える。そもそも、このアルバイト女性の登場の意味というものが、映画的に全く不要なのだ。特にノアの死の現場に現れ、レイチェルが姿を隠す必要性は全くない。 しかし、もしラストシーンが、レイチェルがこのアルバイト女性にビデオを見せるシーンであったとしたら・・・。前夫との関係も怪しかったこの若い女性を選んだのは、嫉妬心もあったか・・・。 ただ、このラストシーンだとすると、あまり通俗的すぎるようにも思える。このバージョンよりは、現バージョンの方が良かったかもしれない。 さて、ここで「家族の輪」の話に戻る。『ザ・リング』と『リング』の最大の違いがここにある。『ザ・リング』のレイチェルは、多分、第三者に呪いのビデオを見せたであろうということ。第三者というのは、家族以外の第三者という意味である。一方、『リング』の浅川は自分の父親に見せる。 さて、自分の父親に見せて父親を殺すのと、第三者に見せてその人を殺すのでは、どちらが良いだろうか? どちらが。倫理的に許容されるのか? 究極の質問である。安易に書くこともはばかられる。しかし、ラストシーンの相違は、そういうシビアな問題を突きつけている。 しかし、浅川もレイチェルも、呪いのビデオを前夫に見せる。なぜだろう? 呪いがかかって死ぬかもしれないというのに。もう別れた夫だから愛情が皆無だったということではなさそうだ。 『リング』で、浅川はビデオを家族以外の者に見せていない。呪いの拡散を家族の輪の中で閉じようとしている。浅川にはコピーしたビデオを、父以外の人間に見せるという選択もあったはずだ。しかし、浅川は、ビデオを自分の愛する父親に見せる。自分の愛する子供を救うために、父親を犠牲にするという究極の選択である。そんな究極の選択をせずに、見ず知らずの誰かに見せれば良いのでは? ジャーナリストである浅川にとって、そんな安易な選択は思い浮かばなかった。自分の父を犠牲にして、呪いのリングを断ち切ること。家族の輪によって、呪いの輪を封じ込めるというのが、彼女の願いだったか・・・。ラストの浅川の決意の表情は、単に父親殺しを決意した残酷な女という単純な図式ではとらえられない。社会のために家族を犠牲にするという崇高な精神を見い出すこともできるのだ(だからこそ、この多重解釈を許容するラストが、映画史に残るほどすごいということ)。そして、浅川は憎しみの拡散という貞子の狙いを封じ込めた。 『ザ・リング』の場合は、家族という限定がない以上、レイチェルはそのビデオを第三者に見せるだろう。すなわち、息子を救うために、第三種の命を犠牲する。父親を犠牲にするよりは、誰か第三者を犠牲にした方がまし、というのがアメリカ人に許容される、究極な質問への答えということか。レイチェルは、憎しみの拡散というサマラの狙い通りに動いてしまう。 一見途中で終わっただけで、大きな違いがないように見える二作品のラストシーンだが、そのもつ意味は全く反対である。 両作品のラストシーンは、被害者であった浅川やレイチェルが、今度は加害者に変貌する瞬間なのである。しかし、浅川が父親の死をもって呪いの連鎖を食い止めようとしていたら・・・、それは単純な加害者とはいえなくなってくる。 なぜ、前夫に危険かもしれにない呪いのビデオを見せたのか? その答えは、「家族だから」だ。逆に言えば、「家族だから許されるだろう」という「甘え」に似た感情がそこには存在する。浅川が父親にビデオを見せるというのも、父親に対する「甘え」、「家族だから許されるだろう」という部分が、どこかに存在したはずだ。 例えば、日本人には「心中」というのがある。毎日のように新聞に出ている。「心中」と言えば聞こえはいいが、結局は「殺人」と何ら変わらない。本当は愛しているはずの家族を、一種の「甘え」から殺せてしまうのが、日本人ということだ。 問題に対して自己責任において解決しようとするレイチェル。問題に対して最後には家族に対する「甘え」で問題解決しようとする浅川。これこそが、国民性の違いとも読める。 日本人である私には、『ザ・リング』よりも、『リング』の方が俄然おもしろかったが、そこには国民性という複雑な問題が存在しているのかもしれない。もし、日本版『リング』をアメリカ人が見たらどう思うだろうか? 興味深い問題である。 (2002年11月17日) |

| 『ザ・リング』の聖書的解釈 「『ザ・リング』は自らの力によって未来を切り開く話だ。日本映画を下敷きにしているだけあって、アメリカの多くのホラー映画のように神と悪魔の対決が下地にある話とは違う。キリスト教くささがなかくてスッキリした映画だ」 私の『ザ・リング』を見終わった直後の感想である。しかし、ちょっと待て・・・。いくつか気になる記号が、劇中に残されていたではないか。前夫の名前「ノア」、あるいは「66」年に中絶した(「66回中絶」は誤訳のようである)という怪しげな数字。 一見すると神が登場しない宗教色のない映画に見える『ザ・リング』も、考え直してみると、他のハリウッド映画と同様に、実は非常に重要なシンボルとして聖書のイメージを多用している映画であることに気付く。 まず、ハシゴからはじめよう。呪いのビテオに登場したハシゴ。普通のハシゴよりもかなり長いこのハシゴを見て、何をイメージするだろう。聖書とハシゴといえば、「ヤコブのハシゴ(JACOB'S LADDER)」が思い出される。 創世記28.10-22「ヤコブの夢」。ベェル・シェバを出発したヤコブは、夢を見た。先端が点にまで達する階段が地に向かって伸びており、天使がそのハシゴを上り下りするのを。 すなわち、ヤコブのハシゴとは「天の門」であった。 |

|

| 『ザ・リング』のひょろ長いハシゴが通じていたのは、天国ではない。サマラが閉じ込められていた、屋根裏の地獄がそこにあった。天国と地獄の対比である。 さて、呪いのビテオのハシゴの映像を、「ヤコブのハシゴ」と解釈するのは強引であろうか? そこで、もう一つ証拠を出しておこう。 ナオミ・ワッツが演じる主人公の名前は、レイチェル。レイチェルは聖書ゆかりの名前である。それは、ヤコブの妻の名である。日本語の聖書では、ギリシャ語風に、ラケルと訳されている。レイチェルの名前もヤコブを意識させるものであった。 では、レイチェルの前夫の名前「ノア」の意味は? ノアの箱舟の話は、聞いたことがあるだろう。大洪水によって地上の人間も生き物もすべて滅ぼされたが、わずかにノアが造った箱舟に乗った八人の人間と動物たちだけが生き残ったという話である。すなわち、ノアは水の災難から人間を救おうと奮闘した人物である。水は井戸、サマラにつながるし、ノアが死んだときに座っていたイスの周りには洪水のように水でびしょ濡れになっていた。 ノアの箱舟の話も、「ヤコブのハシゴ」の話と同じく、「創世記」に書かれている。 聖書的解釈ということで見れば、サマラは「悪魔」のイメージを担っていることになる。 その描写の一つが、「66」年に中絶したというカルテの記述。「66」は「666」に通じる。すなわち、悪魔をイメージさせる「獣」の数字である。映画『オーメン』でダミアンの額に刻まれていた数字でもある。 さて、サマラは「悪魔」を象徴しているだろうか? サマラがやってきてから、島では馬が大量死し災難ばかりが起きる。サマラは島民から忌み嫌われる。しかし、これだけで「悪魔」というのは言いすぎだろう。 さて話は変わるが、日本版『リング』とハリウッド版『ザ・リング』の最大の違いは何か? それは、登場人物の名前が違うということである。そして、「レイチェル」と「ノア」には特別な意味が込められていた。では、『ザ・リング』で最も重要な人物「サマラ」の語源は何なのだろうか? |

| 『2001年宇宙の旅』に出てくる、人間に反抗するコンピューターの名前は「HAL」。「HAL」の語源は何か? 「HAL」のそれぞれのアルファベットを一文字ずつずらす。HはI。AはB。LはMになる。すなわち、「IBM」の文字が浮かび上がる。 これと同じやり方を「サマラ(SAMARA)」に適用してみよう。ずらすのは、A以外の子音である。「SはT」「MはN」「RはS」になる。ここで、得られた文字「T」「N」「S」と「A」をアナグラムの手法で並び替えてみる。 するとそこには、「SATAN」の文字が浮かび上がる。 |

|

| さて、「サマラ」という名前に「サタン」が隠されていた。これは偶然? 「レイチェル」や「ノア」のネーミングと合わせると、「サマラ」に深い意味がない方がおかしい気もする。 (2002年11月21日) |