|

1970年代の終わりに「ロックは死んだ」と毒づいたのはセックスピストルズのジョニー・ロットンで、その発言に対し「ロックは死なない」と唄ったのはニール・ヤングだ。セックスピストルズはすぐに解散(世紀末に再結成ツアーもあったけど)し、ニール・ヤングは今もしぶとく骨太に生き続けている。 パンクが全盛の頃、僕はティーンエイジャーでロックンロールに夢中だった。聴くべきアルバムが一杯あったし、新しい音に出会う日々が続いていた。だから、ロックが死んでるなんて、これっぽっちも思わなかった。パンクロッカー達はとても元気で、その一方ではジョン・レノンは存命していた。解散から10年も経過していないビートルズは過去の遺物ではなかった。ロックそのものが、まだ若い音楽だったのだ。 でも、最近は「ロックは終わりつつある」と密かに感じている。ロックというジャンルの音楽がその役割を終えようとしてるのではないか?そんな個人的な懐疑と共にローリングストーンズのことを書いてみよう。 |

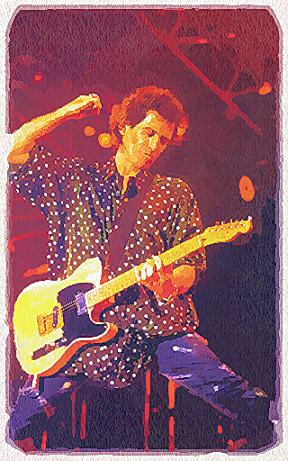

| 僕は相変わらずロックばかりを聴いている。たまにJAZZを聴くこともあるけど、家や車の中など、日常のBGMはほぼロックである。こうしてパソコンで文章を書いている時にもパソコンのスピーカーからはMP3に変換されたロックが流れ続けている。 最近はインターネットのお陰で、北海道の外れ街のCDショップの店頭には絶対に並ぶことのない少々マニアックなCDだって、簡単に素早く手にできるようになった。月に平均すると2〜3枚はロックのCDを買っているだろうか。 しかし、よくよく考えてみると、ロックは常に聴いているし、CDも買うが、新しい音とは出会っていない。僕が買っているCDは10代のころ良く聴いたものがほとんどで、最新型のロックを手に入れている訳ではない。レコードを持っていたもの、友達から借りたレコードをテープに落とし聴いていた音を買い直しているだけだ。たまには新譜も買うけれど、それは昔から好きなアーチスト(昨日は60歳になったボブ・ディランのニューアルバムを買った)に限られている。つまり、新しく作られた若いロックのアルバムには興味がないのだ。少し前に、オアシスやニルバーナなんかも聴いてはみたが、それほど良いとは思わなかった。クラシックなロックを聴き慣れている耳は「どうして、この程度の音で大騒ぎするの?」と感じてしまった。 そもそも、ビートルズの新たに編集されたベストアルバムが2000年になって発売されて、日本の洋楽チャートで長らく1位になることが、ロックが進歩を止めた証ではないかと思う。30年前のロックの方が耳には刺激的なのだ。 ロックが不良の音楽でなくなったのはいつからだろう。少なくとも僕がティーンエイジャーの頃は「ロックを聴くと不良になる」と大人達は思っていた。今はそんなことを言う親はいないだろうけど、ロックは少し前はろくでもない音楽だったのだ。ビートルズは不良の音楽って感じはあまりしかなったが、ローリングストーンズはで見かけも不良で暴力的、セックスとドラッグの甘くて刺激のある匂いがして、危険な感じがした。 裏話を書いておくと、実は仲良しだった2つのバンドの間で、ビートルズが良い子路線を取るなら、ローリングストーンズは積極的に悪い子で行くと、イメージ戦略上の取り決めがあったようだ。同じような悪さをやっていても、ビートルズはそれを隠匿し、ローリングストーンズはわざとリークしたのだ。 そんなイメージ戦略は別にしても、ローリングストーンズの唄の中にはビートルズにない暴力性が確実にある。例えば、最近はCMソングになった「ジャンピンジャックフラッシュ」はイントロから強烈なフックとストレートパンチの連発って感じがして、いつ聴いてもロックという音楽の本質を表していると思う。「サティスファクション」「ブラウンシュガー」「スタート・ミー・アップ」「ホンキートンク・ウーマン」「ストリートファイティングマン」「悪魔を憐れむ歌」等々、ライブで定番の曲にはすべて暴力とセックスの匂いがプンプンしている。ローリングストーンズのほとんどの曲の主旨は「セックスとドラッグ」と言っても過言ではない。 実際にメンバーのキース・リチャーズは極度の麻薬中毒だった時期があり、スイスで体中の血液を入れ替えたなんてウワサがあるくらいだ。70年代には「ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソンの次に麻薬で命を落とすのはキースだ」と言われていた。そのキースが未だに生きて延びてステージに上がっているのは、昔からのファンにとっては奇跡に近い出来事だったりもする。 ティーンエイジャーの頃、僕がローリングストーンズのレコードをターンテーブルに乗せるのはむしゃくしゃしたことがある時だった。高校生の頃は世間との様々な葛藤があったり、今考えればつまらないことで悩んだりもする。そんな時にローリングストーンズのライブバージョンの「ジャンピンジャックフラッシュ」や「ストリートファイティングマン」を聴くと「やったるで!」という気分になり、なんとなくスカッとした。ビートルズの曲で過激な気分になることは少なかったが、ローリングストーンズにはユンケル並みの効果があったのだ。 そんなローリングストーンズを見て、行動を起こしてしまったのは、1983年夏のことである。20歳の僕はネクタイを絞め、満員の地下鉄に揺られて出勤する毎日を送っていた。外回りの営業(喫茶店でさぼっている時間の方が長かったけれど)が仕事だった。「これがサラリーマンの生活か」とお勉強になることもあったけれど、会社務めは退屈で刺激がなかった。それにサラリーマンになりきれない、もしくなりたくない自分を感じていた。そんなある日、ローリングストーンズのライブムービー「レッツ・スペンド・ザ・ナイト・ツゥゲザー」が公開された。 当時はMTVなどはなく、ロックのビデオクリップなんて見る機会がほとんどなかったし、ビデオ自体も家庭には普及していなかった。だから、動くミュージシャンを見たければライブに行くしかない。でも、ローリングストーンズは麻薬がらみで来日する可能性のほとんどなかったから、動く映像はとても貴重だった。 土曜日、昼で終わった会社の帰りにネクタイ姿で立寄った映画館は、ほぼ満員で「ストーンズが見れる」という熱気に溢れていた。でかいスクリーンで見るローリングストーンズは意外にも若々しく動き回り、元気だった。パンクロッカーにオヤジ呼ばわりされていたミックや、麻薬中毒であるはずのキースにパワーがみなぎっているのだ。約2時間に渡り、映画館の暗闇の中でロックンロールし続けるローリングストーンズにすっかり圧倒されてしまった。そして、根が単純な僕は「30過ぎたオヤジ達があんなにロックしているのに、ウダウダとサラリーマンなんかやってたら、アカン」と思い込み、すぐに会社を辞めた。 その後、何年か「転がる石にコケは生えない」ということわざのように、バイクにまたがり日本中を放浪した。そんな旅の中でも「今度、ストーンズのツアーがあったら、アメリカに行くんや」と思っていた。あこがれていたアメリカへの旅のきっかけが、ローリングストーンズのライブというのはかっこいいと感じていた部分もあった。しかし、その後、彼らは1989年までツアーに出ることはなく、そんな熱い想いも僕の中から消えかけていた。 1990年の正月明け、遂にローリングストーンズのチケットが発売された。早朝より友達とプレイガイドに並び、手に入れたチケットはスタンド席だったが、実際に彼らを見れるということだけで満足だった。 2月、初めて中に入った東京ドームは巨大で、スタンドから見るローリングストーンズは豆粒のようだった。「奴らを見れば、人生が変わる」ぐらいに思っていたロックンロールの巡礼のようなライブは、意外にも僕を熱くしなかった。 ミックやキースとの距離感があり過ぎたし、コンピューターの打ち込みやサンプリングを駆使して丁寧に演奏される名曲の数々にはかってのラフさがなかった。よく考えれば当然のことなのだが、彼らはステージでローリングストーンズというお仕事を誠実にこなしていた。ロックンロール版ディズニーランドのようなライブは楽しかった。だけど、そこにはかって感じたロックの魔法はなかった。 その後、ローリングストーンズは2回目、3回目の来日を果たした。しかし、僕はライブに行かなかった。僕の中でのローリングストーンズの魔法は最初の東京ドームで終わったと思っていたのだ。それに、ビル・ワイマンの抜けたストーンズはもうオリジナルではない。 しかし、1998年のツアーのライブビデオを見て、それがまちがいあることに気が付いた。そこには、90年型のスクエアなライブをするストーンズはなく、再びでラフでいい加減な演奏をするドスの効いたオヤジ達がヘラヘラと薄ら笑いを浮かべながら立っていたのだ。 とうに50歳を過ぎたミックやキースはかってのように動き回りはしない。だが、無駄なアクションがない分、その立ち振る舞いが優雅に見えるのだ。ミック・ジャガーはかってのようにステージの端から端へと走りまわらないが、手の動きがしなやかでとても美しい。キースのギターから飛び出てくる音数の明らかに少なくなったフレーズには日本刀のような切れがある。チャーリ・ワッツのドラミングは手数が少なく無駄がないけれど、とても正確にリズムを刻み、グルーブをキープし続けている。ロン・ウッドは相変わらず立ち振る舞いがポップだ。 そして、このオヤジ達は恐ろしいことに、演奏がうまくなっているのだ。もちろんライブだから出来不出来はあるだろう。しかし、僕は見たライブビデオの中のローリングストーンズはタイトなリズムのうねりの中で、絶妙にロックンロールしていた。 「このオヤジ達、50を過ぎて、うまくなっている」という事実を見せつけられて、僕は驚愕した。そこにサンプリングや打ちこみの音で装飾された90年のローリングストーンズはなく、未だに前進しながら貪欲、生身の音で勝負する老年にさしかかったロックンローラー達がいたのだ。 1998年のツアーのハイライトはセンターステージの存在だ。ライブの中盤にメインの大きなステージから橋が伸び、ローリングストーンズのメンバーがそこを渡ってアリーナ中央にある小さなステージ向う。5人が登れば窮屈な感じがする小さなステージ、四方はすべて観客の中で彼らはボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」を自分たちの持ち歌の如く演奏した。 僕が東京ドームで感じた遠さを彼らも感じていたのかもしれない。観客との距離を縮める為にここまでやるローリングストーンズ。ビックネームになればライブは巨大化していく。小さなライブハウスで演奏するなんてのは不可能だ。しかし、センターステージというギミックで、スタジアムを少しでもライブハウス状態に近づけようという心意気がうれしい。 僕がティーンエイジャーの頃にローリングストーンズが20世紀の終わりまで存在し、ライブを続けているなんて、想像もできなかった。しかし、彼は今も生き抜いて21世紀にもステージに上がろうとしている。 ロックの歴史はきっとローリングストーンズで終わる。ビートルズは早々に解散した。彼らが偉大なことに変わりはないが、それはほろ苦い若者の音楽でしかなった。しかし、ローリングストーンズは今もステージに立ち、ロックが優雅に枯れていく様までも表現しようとしている。 かって未完成な若者の音楽であったはずのロックが熟成や老いさえも受け入れるようになった。悲しいかなこうなれば、そのジャンルの役割は終わりだ。ロックの終焉を派手なツアーで世界中に告知しているのが、きっとローリングストーンズなのだ。 50歳をとうに過ぎたオヤジ達のライブを見て、生き抜くということ、常に前進するという強い意思、それがロックという音楽のスピリッツではないかと感じている。次のツアーが実現したら、スタジアムで彼らとロックの枯れて行く様を見るつもりだ。 ( 2001.10.21 Keep On Rolling !) |

|